農村家庭結構對代際關系的影響

——以山東省章丘市為例

文/李丹丹

一、研究背景

根據2010年我國第六次全國人口普查數據顯示,目前我國家庭平均戶為3.10人。從1953年新中國第一次全國人口普查至今,我國平均家庭戶規模總體呈不斷縮小的趨勢,特別是80年代以后,其規模迅速下降。傳統的聯合大家庭逐漸瓦解,小型化、核心化家庭結構趨勢日益突出。

本次調查數據基于北京大學2016年“CFPS”項目問卷調查系統支持。CFPS,全稱為“中國家庭追蹤調查”,是一項全國性、綜合性的社會跟蹤調查項目,旨在通過跟蹤收集個體、家庭、社區三個層次的數據,反映中國社會、經濟、人口、教育和健康的變遷,為學術研究和公共政策分析提供數據基礎。[1]整個項目問卷由家庭成員問卷、家庭經濟問卷、成人問卷和少兒問卷四部分組成,調查方式以電腦面訪為主,以電話訪問為輔。

二、研究意義

研究農村家庭結構的現狀,分析其對代際關系的影響,為農村因家庭結構出現的各類問題提供參考。我國農村地區目前老齡化、空巢化、隔代撫養等現象非常嚴重,文章通過分析得出適合我國農村地區的一些思路和辦法。

三、研究方法與數據

1.研究方法

本次調研主要采用問卷調查法與訪談法相結合,在進行數據分析時,主要使用SPSS與Excel工具。所使用的問卷來自北京大學CFPS項目的問卷調查系統,系統涉及家庭結構基本情況、家庭經濟情況、家庭成員情況等方面。

2.數據

本次樣本采集共分為兩個階段:第一階段為2016年8月份,以山東省章丘市龍山鎮崗子村、圣井鎮甄上村、棗園鎮南皋埠村為樣本村居,采取實地調研。第二階段為2017年2月份,以山東省棗莊市滕州市為樣本村居,采取電話問卷的形式調研。兩個階段共調查了57個樣本家庭,其中完成了少兒(14歲以下)問卷數14份,成人問卷數101份。樣本年齡段分布在出生1個月到90歲不等。

四、概念界定

家庭結構,是指家庭成員之間社會關系構成類型。具體說來是指夫妻、血緣、親屬等標識所反映的家庭成員的組合狀況。家庭結構首先是建立在家庭關系基礎上的。家庭成員之間關系包括姻緣關系、血緣關系及收養關系等。家庭成員的內部關系主要是指親屬之間的血緣關系,家庭成員的組合狀況及成員之間的相互關系。

現在社會調查中通常采用的家庭結構的分類方法是:(1)不完整的核心家庭(核心家庭中原有配偶中的一方死亡或離去,或是父母雙亡的未婚兒女);(2)核心家庭(一對夫妻與其未婚子女共同生活的家庭);(3)夫妻家庭(只有夫妻兩人單過,子女或老人缺損或因為某種原因不在一起生活的家庭);(4)主干(直系)家庭(三代或四代同堂,每代至多只能有一對夫妻但最小一代上面那一代的一對夫妻必須健全);(5)隔代家庭(祖孫兩代共同生活但中間一代因為某種原因缺損或不在的家庭);(6)單親家庭(未婚子女與其父母的一方共同生活,但另一方或者因離婚,或者因死亡而殘缺的家庭)。

五、農村家庭結構基本特征

1.小型化、核心化家庭結構趨勢日益突出

兩次調查的四個樣本村居57個樣本家庭的家庭結構情況,經過統計得到以下數據:

表1

通過上表可以看出,樣本村居中核心家庭與夫妻家庭各占36.8%,因此三口或四口之家此類家庭結構在農村相對普遍;主干家庭在本次調查中出現了八組,其中出現了兩組四代同堂的家庭。

2.農村老年人空巢化趨勢明顯增長

本文將年齡在60歲以上的個人劃為老年人口。為觀察老年人口居住方式的變化趨勢,本文將調查樣本結果與中國老齡科研中心2006年調查進行對比:

表2

通過對比明顯發現,老年人口與配偶同住數量增多,“空巢”趨勢明顯增長。

3.婚姻狀況極大影響家庭結構

在此次調查中,將年齡在18歲以上的個人劃為成年人口,對于子女與父母是否同住,得到以下調查結論:

表3

通過上表對比可以發現,未婚子女中與父母同住的占大多數,而已婚子女中父母“空巢”占大多數。我們得出,婚姻狀況的改變,使得很多家庭規模、家庭數量改變,家庭從一個階段進入另一個階段。

六、家庭結構對代際關系的影響

隨著社會生活發展、經濟高速發展與時代變遷,中國社會的家庭制度、家庭結構以及家庭觀念都受到沖擊與改變,近年來,農村家庭結構有著巨大的改變。而隨著家庭結構的劇烈變化,農村代際關系也存在著矛盾沖突與調和。[2]本部分主要通過分析不同的家庭結構產生的具體問題,分析家庭結構對代際關系產生的影響。通過問卷調查與個人訪談,針對不同類型的家庭結構,在以下方面做出結論:

1.父母與子女關系

在本次調查中,“子女與父母關系”涉及五大類問題,其中,符合回答問題條件的有70名受訪者(14歲以下兒童以及父母過世者不涉及此類問題,父母親有一位在世者仍需回答相關問題),研究情況如下:

(1)經濟支持

在經濟方面,核心家庭父母受到子女經濟幫助的比例相對較低,子女受到父母經濟幫助較多。因為核心家庭大多為三口或四口之家,家庭整體年齡相對于空巢家庭年齡偏低,核心家庭子女多處于學習階段或工作初期,尚未有足夠的能力給父母經濟上的幫助,且大多數核心家庭父母有穩定的經濟來源。

主干家庭受到子女經濟幫助比例較大,在五個主干家庭中,有三個家庭為四世同堂,失去勞動能力的老人能夠很好地得到子女的經濟幫助,而另外兩個三世同堂的家庭,最老的一輩也未過60歲,尚且有一定的經濟實力。

隔代家庭和空巢家庭的父母受到子女經濟支持所占比例較大,而子女幾乎不需要父母的經濟支持。原因是空巢家庭子女大多另組建家庭或外出打工,自身有經濟能力。父母年齡偏大,大多沒有經濟來源,因此需要給予父母經濟幫助。但這兩類家庭父母對子女的經濟依賴性較強,父母的經濟來源取決于子女的工作能力以及孝順與否。

隔代家庭和空巢家庭,更容易發生子女贍養老人的矛盾、家庭經濟糾紛、感情破裂等問題。

(2)情感支持

表4 子女照料父母生活* 家庭類型交叉制表

根據數據分析可得,表明家庭類型對子女問候頻率有顯著性影響。子女問候頻率在很大程度上反映了代際關系。

在子女照料父母生活的頻率部分,大部分父母表示子女經常回家幫忙料理家務,一部分父母表示子女定居地距離自己太遠,很難得回一次家。在后期訪談過程中,年齡偏大的父母大多希望子女能常回家看看,年齡偏低的父母則表示應當支持子女的事業,不需要太牽掛家庭。

在子女對父母的問候頻率相關問題,未出現過子女超過半年沒有給父母打電話的情況,大多數父母表示子女在外經常給父母打電話問候。

父母照顧子女生活或幫忙帶孩子所占總體比例遠超不需要父母照顧生活的子女比例,子女對父母的情感依賴程度仍很高。

2.單親家庭代際問題突出

(1)單親家庭經濟負擔更重

單親家庭和重組家庭中,家庭經濟情況都不樂觀。根據走訪與觀察,得出以下原因:

家庭總收入減少,年支出相對變化不大。同等水平下的離異家庭與正常家庭相比,離異家庭的收入來源渠道變窄,且單親家庭的衣食住行,包括子女的教育費用等支出,與正常家庭差別不大。因此,家庭的經濟負擔更重。

老人贍養、子女撫養的經濟負擔加重。在兩個單親家庭中,離異者均有健在的父母和正在讀書階段的子女。30-39歲這一代人的父母處于退休階段,沒有收入來源,因而需要子女的照顧;而其子女正處于讀書階段,也尚且沒有經濟來源,同樣需要父母的經濟資助和照顧。因此,該年齡段的離異者經濟負擔比正常家庭的經濟負擔更重。

離異者工作積極性相對較低。在個人工作模塊的問卷調查中,離異者都表示對工作沒信心,且沒有要為升職加薪而努力的動力。

(2)單親家庭幸福指數較低

成人問卷中關于測量個人對生活態度部分問題中,像如“我時常感到自己一無是處”“我感到生活毫無希望”等問題,四位離異受訪者都給出了消極的答案。在兒童問卷中,在測量父母與子女互動模塊,單親家庭的子女表示,自己的煩惱與心事不會與任何人訴說。

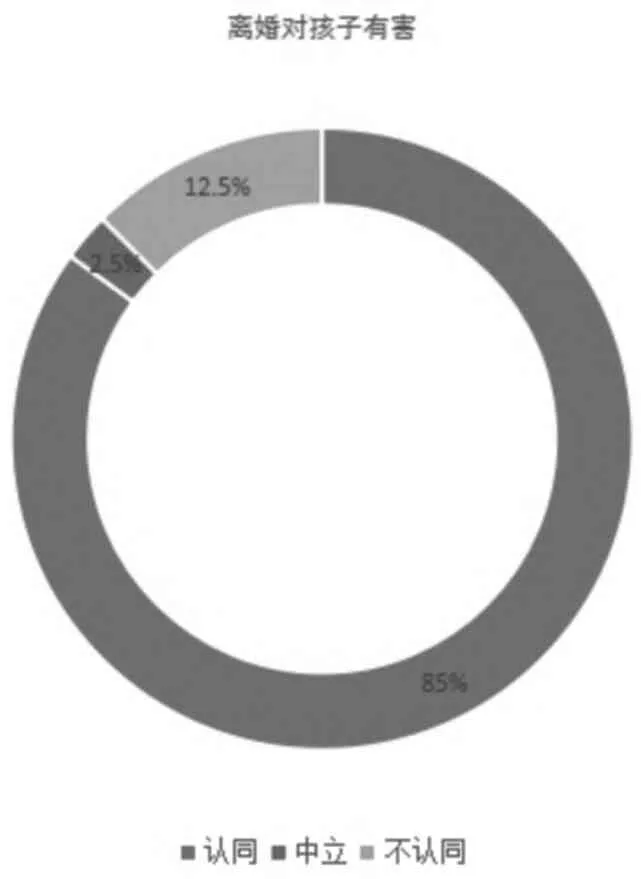

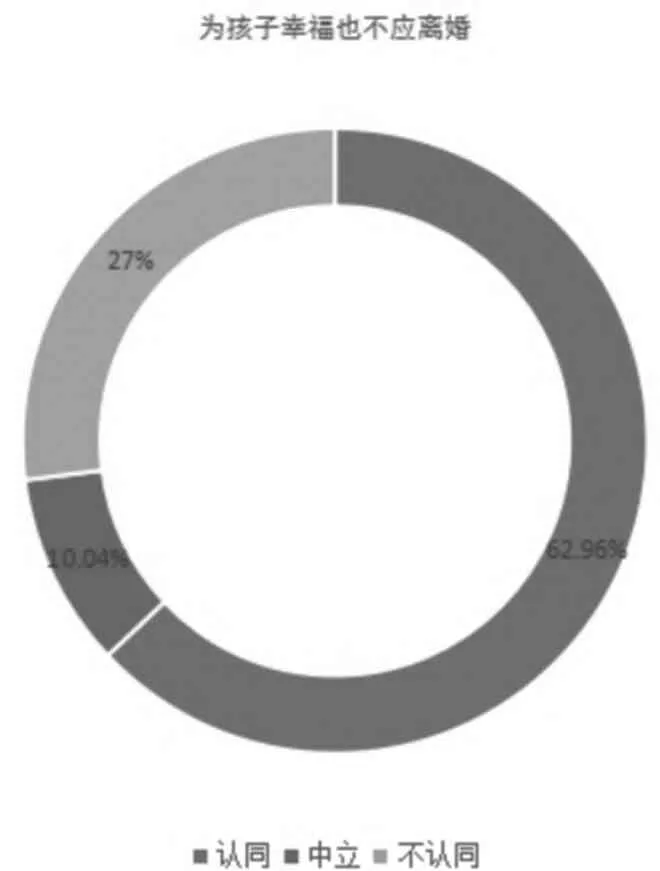

對于“離婚”這個話題,中國傳統社會中的家庭對此常常諱莫如深,隨著時代的發展,現代家庭對于離婚問題如何認識與選擇呢?關于“離婚是否對孩子有害?”“為了孩子幸福不應離婚是否認同?”這兩個問題,對83位家長進行了調查,得出以下結論:

表5

表6

七、總結與反思

1.總結

核心家庭與夫妻家庭居多數。傳統的大家族模式逐漸衰落,小型化、核心化趨勢明顯,這一定程度促進了家庭的和諧,但滋生了我國老齡化背景下一系列諸如養老等問題。

小型化、核心化家庭日益增多,在很多方面改善了家庭代際關系,代際關系相比較而言更穩定和諧。

老年人多與配偶居住,實行自我養老。應當完善農村養老保險制度,提高待遇水平,增強農村老年人抵御風險的能力。

由于社會壓力、經濟壓力的增大,離異家庭逐漸增多。對于子女與父母之間的代際關系提出了極大的挑戰。

隔代家庭正逐漸增多,由此產生了一系列的問題,一定程度上影響年輕一代的發展。

目前應當著力建立家庭養老與農村社區養老相結合的養老模式,政府支持,社區服務與個人三方聯動。以家庭養老為主,強調強化老年人的社會化服務、重視老年人的精神文化生活、開展農村社區養老服務。

2.反思不足

論文主要使用近期調研的數據,對于近年來的數據資料涉及較少。由于調研時間有限,只訪問了57個家庭,選取的樣本量不足。