死亡恒星吞噬行星

編譯 劉安立

白矮星會吞噬自己行星的猜測一直未被證實。但最近,天文學家首次觀測到——

白矮星撕裂行星(想象圖)

某些恒星在死亡后會變成白矮星。恒星的死亡悸動非常猛烈,因此天文學家推測白矮星會吞噬自己的行星系統(其中包含多顆行星),但這種推測一直沒有被證實。最近,天文學家宣布首次觀測到白矮星吞噬的對象不僅有巖石-金屬類物質,而且包括含冰物質。也就是說,白矮星的確會吞食自己的行星。

哈勃太空望遠鏡對研究白矮星的行星系統貢獻卓著

多部望遠鏡助力

過去兩年多來,多個天文學團隊一直在分析從附近一顆白矮星——G238-44 上偵測到的元素,以破解這顆白矮星自身的行星系統之謎。他們研究的觀測數據來自現已退役的遠紫外光譜探測器衛星、凱克望遠鏡和哈勃太空望遠鏡等。這些數據為天文學家得出白矮星會吞噬行星這一結論提供了重要依據,并且幫助天文學家認識行星系統演化所具有的狂亂本質,以及了解新形成的行星系統的構成。

像太陽這樣的恒星最終會拋棄自己的外層,不再通過核聚變進行燃燒,由此剩下的恒星殘余就是白矮星。天文學家對G238—44 的大氣層所俘獲的物質進行了分析。在研究G238—44 的過程中,天文學家首次發現了巖石-金屬類物質和含冰物質都被吸積到白矮星上的情況。通過探索像G238—44這樣的白矮星,他們希望能倒推依然完整的行星系統的構成,以及推測新形成的行星系統會怎樣。

“冰水庫”不特殊

這項新研究之所以激起天文學界的興趣,也是由于天文學界普遍認為:至少在太陽系中,小型含冰天體會撞擊和“滋潤”干燥的巖石行星。一些天文學家推測,幾十億年前,彗星和小行星把水帶給了地球,為我們今天所知的生命形成創造了必要的條件。

我們所知的生命離不開表面覆蓋碳、氮、氧等元素的巖石行星。而在G238-44表面探查到了大量的這些元素,這就表明了這顆白矮星的行星系統中既有巖石天體也有含冰天體。尤其值得一提的是,雖然天文學家已經研究了數百顆白矮星,但這還是首次發現白矮星的行星系統同時存在這兩類天體。

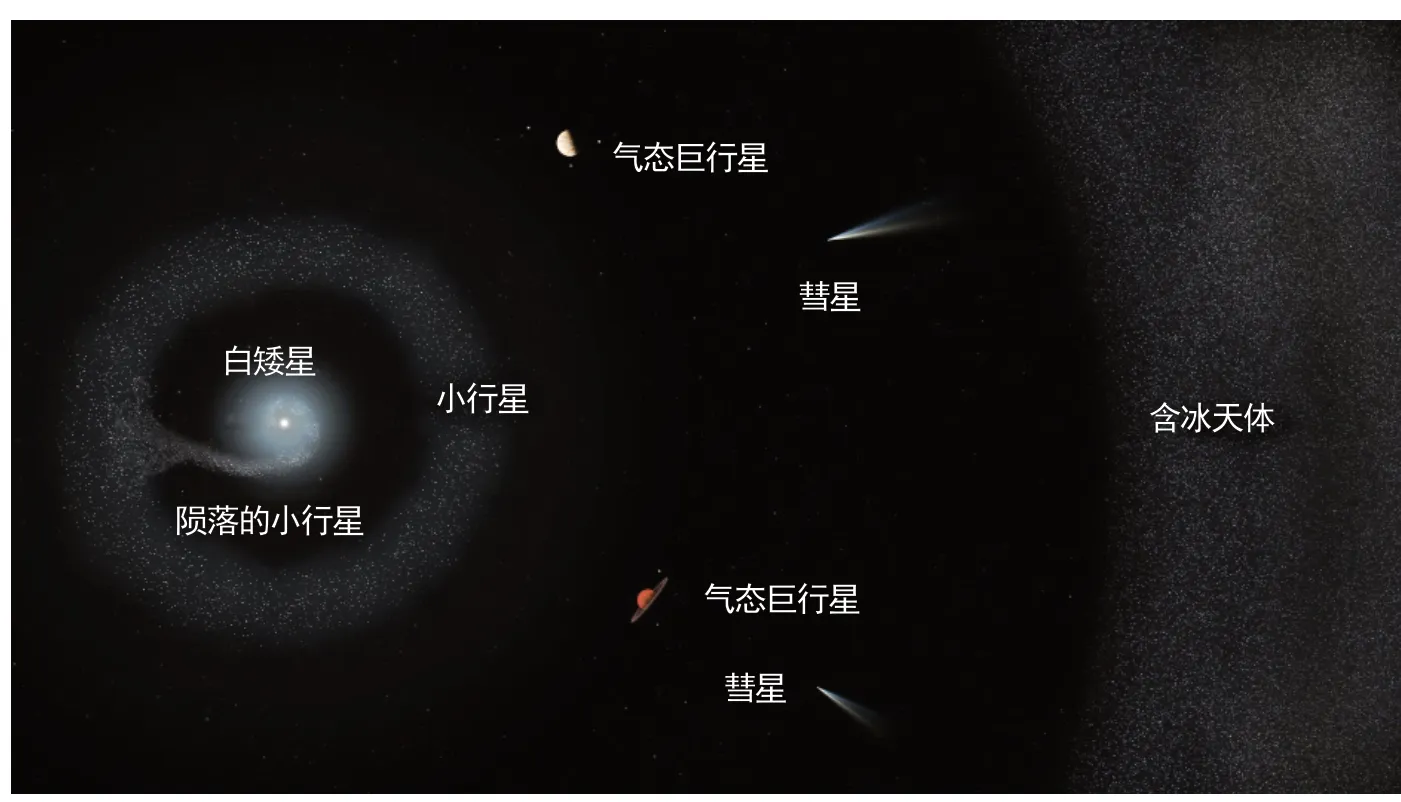

圖中左側:明亮的白色恒星被小行星環圍繞。圖中心:彗星、黃色和紅色的氣態巨行星。最右側:白色小點代表環繞G238-44 系統的冰云組成部分。整張示意圖描繪了這顆白矮星行星系統的毀滅情況。這一切的起因是位于圖中的白矮星。行星類天體被撕裂后,其碎片墜向白矮星,構成了非常模糊的吸積盤。剩下的小行星和其他行星類天體所構成的“冰水庫”環繞著白矮星。該白矮星系統中可能仍有氣態巨行星。在更遠處是一個含冰天體(例如彗星)帶,它最終也會淪為白矮星的一部分

白矮星G238-44 及其行星系統(想象圖)

地球之水可能來自天上(想象圖)

白矮星真夠“狠”

有關行星系統演化的理論,都把紅巨星和白矮星(像太陽這樣的恒星首先會變成紅巨星,然后變成白矮星)之間的過渡階段描繪得很狂亂:恒星迅速失去外層,恒星周圍行星的軌道大大改變,像小行星和矮行星之類的小天體可能會因為太靠近巨行星而被巨行星的引力效應彈射至恒星。上述新研究不僅證明這些理論是正確的,而且證實了白矮星的瘋狂程度:在恒星開始其白矮星階段后的一億年內,白矮星能同時捕獲并消化源自白矮星系統中類似太陽系中小行星帶和柯伊伯帶(位于太陽系邊緣)的天體。

天文學家估計,被G238-44 最終吞沒的天體總質量可能不會超過一顆小行星或一顆衛星的質量。雖然從天文學上講這個質量并不多,但并不能改變白矮星的“餓鬼”之名。另外,雖然天文學家得到了G238-44 至少吞沒了兩顆不同類型的天體這一結論,但他們的依據并非是直接觀測。盡管如此,他們依然推測被G238-44 吞噬的很可能是一顆富含金屬的小行星和一顆類似柯伊伯帶天體的天體。

白矮星是恒星殘余(想象圖)

系外行星(想象圖)

科學家的兩個推測

雖然天文學家已經識別出了超過5000 顆系外行星(位于太陽系以外的行星),但他們對這些行星的內部構成了解很少。不過,白矮星吞食自身行星系統這個事實,有助于天文學家通過被白矮星“拆解”的行星成分來還原行星最初形成時的構成。

天文學家測量了被G238-44 吞食的元素(包括氮、氧、鎂、硅、鐵等)情況,結果發現其中鐵元素特別多,這證明這顆白矮星的行星系統中存在像地球、金星、火星和水星那樣的類地行星(一般來說,只有在類地行星上鐵元素才豐富)。另外,被G238-44 吞食的氮元素也很多,天文學家因此推測G238-44 的行星系統中存在含冰天體(一般來說,只有在含冰天體上氮元素才多)。與觀測數據最匹配的情形是:在G238-44 行星系統中,水星類天體數量是彗星類天體的兩倍。雖然這一比例還有待證實,但金屬鐵和氮冰的同時存在都清晰地表明了在G238-44 行星系統中不同的行星類天體的形成過程是多么迥異,而這一點是太陽系天體不能比擬的。

潮汐力撕碎行星

當類太陽恒星在其晚年膨脹成紅巨星時,會因外層蓬松、丟失物質而減少質量,其結果之一是:剩下的大行星的引力效應會導致小行星、彗星和衛星等小天體到處亂撞,導致它們最終進入完全偏離其原來軌道的偏心軌道。

紅巨星失去自己的外層(想象圖)

在紅巨星階段后,白矮星變得非常致密,體積還不如地球大。此時,失去控制的行星最終會非常靠近白矮星,因而被白矮星超強大的潮汐力撕碎,由此形成的星周盤(由氣體、塵埃、微行星或軌道中圍繞恒星的碰撞碎片等組成的薄餅狀或環狀堆積物)最終墜落到白矮星表面。

天文學家已在研究50 億年后太陽的終極命運。他們推測,屆時地球和其他內行星將被完全氣化,而小行星帶中許多小行星的軌道將被木星引力擾亂,最終這些小行星會撞向由太陽演變成的白矮星。當然,50 億年后的事情距離當今太過遙遠,我們也不必杞人憂天。