康復訓練對肺癌術后患者肺功能及生存質量的臨床價值探討

鄧文瑾 周衛東

目前,臨床上治療肺癌的最佳方法為手術根治,但肺癌患者需要在全身麻醉下接受手術,手術創傷大,術后不可避免地減少肺組織容量,損傷肺功能,患者在術后容易發生肺功能下降,引發不同程度通氣功能障礙,甚至并發肺部感染、肺不張等,嚴重影響術后康復質量[1]。肺癌患者遭受病情及手術的雙重打擊,多存在明顯焦慮、抑郁情緒,心理壓力大,影響術后耐受情況,繼而影響康復質量[2]。臨床研究顯示[3],肺癌術后康復訓練對促進肺功能恢復有積極作用,能夠提高呼吸耐量,加快術后康復速度。康復訓練是一種高效、科學、針對性強的臨床干預模式,以患者的病情為基礎,以患者的身心需求為出發點,采取針對性的心理、生理、認知等護理,并進行強化康復訓練,促進患者術后恢復,有助于提升整體護理質量[4,5]。本研究進一步分析康復訓練對肺癌術后患者肺功能及生存質量的價值,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2021 年1~12 月在本院胸外科行胸腔鏡肺癌手術的86 例患者,隨機分為對照組和觀察組,每組43 例。觀察組男20 例,女23 例;年齡42~83 歲,平均年齡(61.57±12.11)歲;手術類型:楔形切除5 例,單肺葉切除33 例,雙肺葉切除5 例。對照組男20 例,女23 例;年齡40~82 歲,平均年齡(61.34±11.76)歲;手術類型:楔形切除5 例,單肺葉切除34 例,雙肺葉切除4 例。兩組年齡、性別、手術類型等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準 納入標準:①符合《中國原發性肺癌診療規范(2015 年版)》[6]診斷標準;②經CT、組織學、病理學等檢查確診;③TNM 分期在Ⅰ~Ⅱ期;④腫瘤最大直徑在0.7~2.6 cm;⑤行擇期胸腔鏡下手術治療;⑥精神狀態、認知功能正常;⑦術前未合并嚴重軀體疾病;⑧簽署知情同意書。排除標準:①TNM 分期在Ⅲ~Ⅳ期肺癌者;②存在手術禁忌者;③術前已進行放化療者;④精神或認知障礙者;⑤近期發生全身或局部嚴重感染者;⑥合并其他嚴重器官或系統性疾病者。

1.3 方法 對照組給予術后常規干預。包括常規病情干預、遵醫囑用藥、做好管道及呼吸道管理等。觀察組給予術后康復訓練。①成立康復訓練小組:由主治醫師、護理人員、理療師、康復師、心理醫師等共同組成康復訓練小組,組內成員經過系統過肺癌術后康復相關知識培訓,提升專業能力,經考核合格后上崗,不合格者則再次培訓或更換成員[7]。小組成員個體化評估患者病情,共同討論制定患者的康復計劃。②健康教育:術后發放《肺康復指導手冊》,結合呼吸功能訓練視頻,向患者個體化講解肺康復知識及方法,引起患者重視,積極配合醫護人員工作。制定圍術期“肺康復訓練個性化評估單”,講解這一表單內容,取得患者的理解和支持,便于跟進指導[8]。③心理干預:術后給予患者個體化心理支持,第一時間告知患者手術成功,促使患者放松心情。對伴有過度焦慮、悲觀、抑郁等負面情緒的患者,可適當轉移注意力,尊重其喜好,引導其看電視、閱讀等,并理解患者情緒,聯合家屬共同給予患者心理支持[9]。心理壓力較大者可給予心理咨詢及心理治療,通過專業的心理治療達到糾正患者心理狀態的目的。心理醫師還可通過放松訓練法幫助患者調節心理狀態。④康復訓練干預:術前給予患者康復訓練指導,如呼吸功能訓練、有效咳嗽等。術后第1 天指導患者在床上用腳踏訓練儀做蹬自行車動作,以患者能夠耐受為宜,待患者感到胸悶、氣短后停止,10~20 min/次,2~3 次/d;從術后第1 天開始進行吹氣球訓練,指導患者用嘴含住氣球,一次性吹氣球至直徑達25~30 cm 為宜,反復多次,3~4 次/d[10]。每日進行人工阻力呼吸訓練,以提高肺活量。術后第1~2 天鼓勵患者早期下床活動,以循序漸進的原則逐步提高活動量。指導患者學會有氧體操,協調呼吸,必要時使用“多功能胸腔閉式引流瓶活動保護裝置”,提高患者下床活動的便利性及安全性[11]。⑤病情干預:待麻醉消失后,每2 小時指導患者深呼吸10 次,拔管前取患者平臥位,以腹式呼吸為主,促進肺復張。妥善固定引流管,合理安裝水封瓶,確保引流通暢。指導患者有效咳嗽,幫助患者取坐位,上半身前傾,吸氣后閉氣2 s 再咳嗽。每2 小時幫助患者叩背、排痰1 次,排痰不暢者可給予霧化吸入治療。對術后疼痛較為強烈的患者給予個體化評估,采用鎮痛泵,降低疼痛感[12]。⑥營養干預:發放健康教育手冊,內容包括術后飲食指導、等份食物交換表。術后6 h 給予個體化營養評估,測定人體指標及血清營養指標,評估營養風險,計算每日所需熱量,講解營養狀況與術后恢復之間的關聯,提高患者對營養攝入的重視程度[13]。兩組均干預至出院。

1.4 觀察指標及判定標準 ①術后恢復指標:記錄兩組術后下床活動時間、拔管時間、術后氧療時間、中重度疼痛發生率、住院時間。②并發癥:統計兩組肺部感染、切口感染、肺不張、胸腔積液、呼吸衰竭等并發癥發生情況。③手術前后肺功能指標:在患者平靜狀態下采用日本美能AS-407 肺功能儀測量FEV1、FVC、PEF,計算FEV1/FVC;抽取股動脈血2 ml,用血氣分析儀測定SaO2。④手術前后生存質量評分:采用腫瘤生存質量調查表評估術前及術后3 個月的生存質量,量表內容包括生活功能、社會功能、心理狀態、肢體功能、疼痛度、體力、精力7 個維度,每個維度最高100 分,得分與生存質量呈正比。⑤滿意度:采用本院自制的護理滿意度量表進行滿意度評估,總分100 分,90~100 分為非常滿意,70~89 分為滿意,<70 分為不滿意。總滿意度=(非常滿意+滿意)/總例數×100%。

1.5 統計學方法 采用SPSS21.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

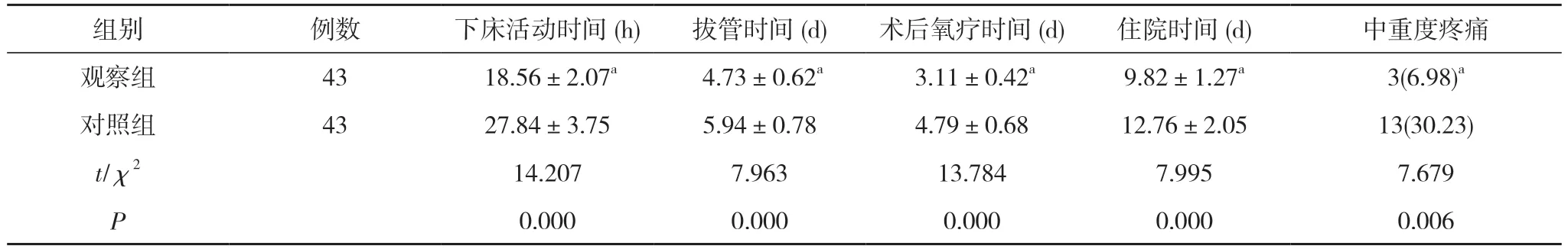

2.1 兩組術后恢復指標比較 觀察組術后下床活動時間、拔管時間、術后氧療時間、住院時間均短于對照組,中重度疼痛發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組術后恢復指標比較[,n(%)]

表1 兩組術后恢復指標比較[,n(%)]

注:與對照組比較,aP<0.05

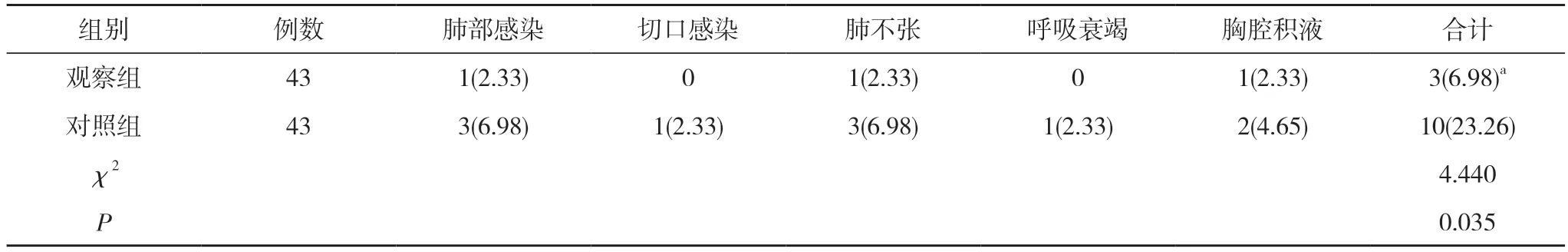

2.2 兩組并發癥發生情況比較 觀察組患者的并發癥發生率明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組并發癥發生情況比較[n(%)]

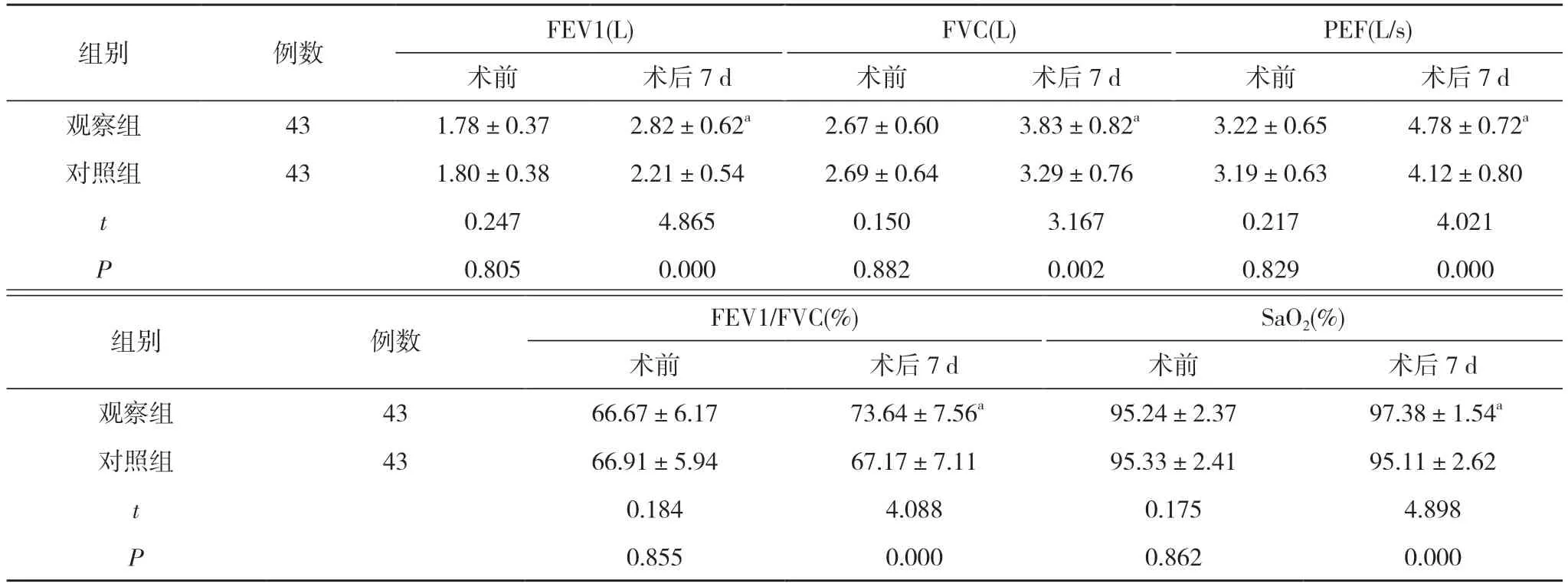

2.3 兩組手術前后肺功能指標比較 術前,兩組FEV1、FVC、PEF、FEV1/FVC、SaO2水平比較差異無統計學意義(P>0.05)。術后7 d,觀察組FEV1、FVC、PEF、FEV1/FVC、SaO2均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組手術前后肺功能指標比較()

表3 兩組手術前后肺功能指標比較()

注:與對照組比較,aP<0.05

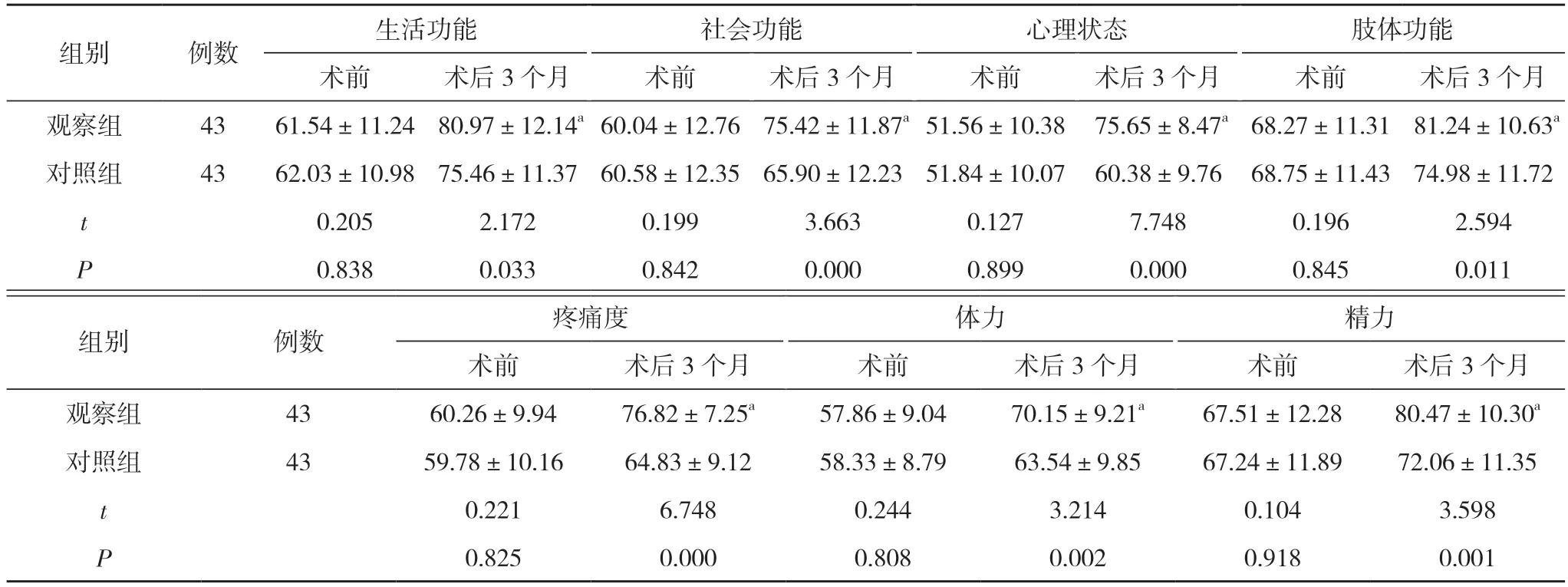

2.4 兩組手術前后生存質量評分比較 術前,兩組生活功能、社會功能、心理狀態、肢體功能、疼痛度、體力、精力評分比較差異無統計學意義(P>0.05)。術后3 個月,觀察組生活功能、社會功能、心理狀態、肢體功能、疼痛度、體力、精力評分明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組手術前后生存質量評分比較(,分)

表4 兩組手術前后生存質量評分比較(,分)

注:與對照組比較,aP<0.05

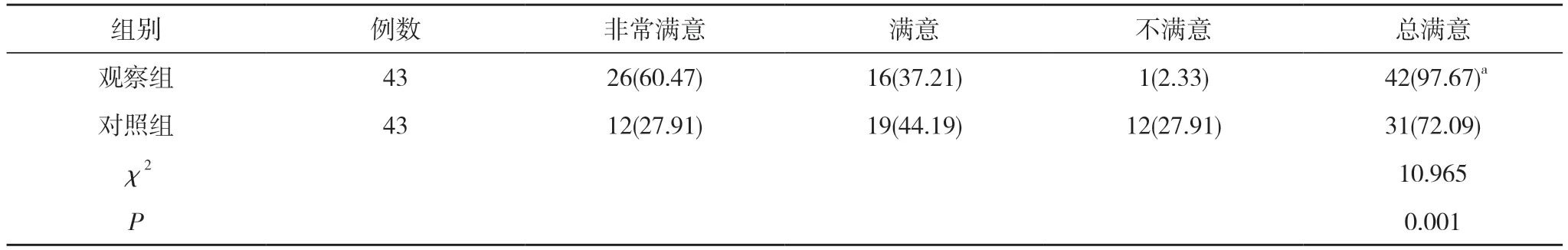

2.5 兩組滿意度比較 觀察組總滿意度高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表5。

表5 兩組滿意度比較[n(%)]

3 討論

肺癌是一種發病率及死亡率均較高的惡性腫瘤,早期手術是根治該病的最佳方法。但肺癌病情復雜,手術難度較大,需要切除大量肺組織,導致患者術后疼痛明顯、肺通氣及換氣功能下降、肺順應性降低等,容易引發多種并發癥,嚴重影響術后康復進程[14]。肺癌患者大多承受著較大心理壓力,負面情緒明顯,可對機體產生不良刺激,降低患者術后耐受性,增加應激反應程度,也不利于術后恢復[15]。肺癌患者存在營養及免疫功能障礙,術后機體處于高代謝分解狀態,且免疫功能受到抑制,增加感染風險,減慢手術切口愈合速度,影響術后康復質量[16]。因此,加強肺癌患者術后干預至關重要。

肺癌術后肺功能康復是重要的康復治療內容,也是提高患者康復質量的關鍵。隨著現代醫學模式由生物醫學模式向社會-心理-生物醫學模式轉變,臨床常規干預已不滿足于單純病情緩解,更注重對患者心理、生理等方面需求的干預[17]。康復訓練旨在通過改善患者的身心感受,強化基礎病情干預,強調循序漸進的康復訓練,提高干預質量,縮短患者康復時間,促使醫療資源的合理分配,提高醫療資源利用率[18]。

康復訓練能夠根據肺癌術后特點,制定針對性的康復訓練計劃,繪制肺康復訓練個性化評估單,給予患者個體化指導,從呼吸、增加肺活量、肢體功能鍛煉等方面入手,醫務人員全程陪同指導,促使患者循序漸進地恢復呼吸及肢體功能,可有效改善肺組織功能,促進通氣及換氣功能恢復,提高SaO2,進而提高康復質量,改善預后[19]。康復訓練重視對患者生理、心理、認知的干預,向患者詳細講解術后疼痛原因、康復訓練方法等,可改善患者的疾病認知,取得患者理解和支持,并積極調整患者心理狀態,必要時輔助心理治療,進行心理放松訓練,減輕心理應激性刺激,提高對術后疼痛、康復訓練的耐受性,有助于加快康復速度[20]。輔以營養干預能加大營養補充,減少機體對蛋白質的消耗,調整免疫功能,也有利于手術切口的愈合,加快康復速度。康復訓練能從肺癌患者術后恢復的各個層面實施干預,改善患者軀體、心理狀況,加快術后康復速度,降低并發癥風險,對提升遠期生存質量有積極意義。

本研究結果顯示,觀察組術后下床活動時間、拔管時間、術后氧療時間、住院時間均短于對照組,中重度疼痛發生率、并發癥發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。術后7 d,觀察組FEV1、FVC、PEF、FEV1/FVC、SaO2均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。術后3 個月,觀察組生活功能、社會功能、心理狀態、肢體功能、疼痛度、體力、精力評分明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組總滿意度高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。充分證明康復訓練符合現代診療要求,能指導患者有效康復訓練,盡快恢復肺通氣及換氣功能,提高肺組織順應性,改善肺功能,降低相關并發癥發生率,明顯縮短術后康復時間,提升護理滿意度,提高遠期生活質量。

綜上所述,康復訓練對肺癌術后各項功能恢復有確切作用,能切實改善肺功能,提高生存質量,值得推廣使用。