基于有限元模擬分析連續剛構橋體外預應力維修加固方案有效性

趙家勝

(烏海市公路養護中心,內蒙古 烏海 016000)

0 引 言

隨著通車時間延長,在混凝土收縮、徐變、預應力損失、溫度等因素影響下,PC連續剛構橋出現橋梁箱體開裂現象,對行車安全產生了不利影響[1]。該文對PC連續剛構橋橋梁病害情況、病害誘因、加固措施等進行了分析,針對橋梁預應力損失,通過有限元模型模擬進行了加固方案效果的討論。

1 工程概況

橋梁為PC變截面連續剛構橋,箱梁截面為單箱單室,采用橫向預應力、縱向預應力、豎向預應力三體系構成,全長178.2 m,梁頂板寬12 m,底板寬6 m,根部梁高4.6 m,跨中梁高2.3 m,箱梁下結構為雙薄壁柔性橋墩和柱臺式樁基。對此橋梁病害情況現場調研,結果發現橋梁頂板、底板縱向裂縫較多,腹板斜向裂縫明顯,存在行車風險。

2 典型病害

橋梁上部構件常見病害類型包括鋼構底板橫向裂縫、底板縱向裂縫、頂板縱向裂縫、腹板斜向裂縫,頂板縱向裂縫和腹板斜向裂縫最為常見[2]。PC連續剛構橋跨中下撓病害誘因如下。(1)頂板預應力損失,PC連續剛構橋跨中下撓受力不穩定。(2)車輛荷載作用,影響混凝土徐變性能。(3)底板橫向裂縫或縱向裂縫出現后,箱梁主梁被拉伸,箱梁穩定性不足,結構受挫,剛度降低,存在一定的質量風險。

3 橋梁加固及維修方案

3.1 加固設計目標及思路

通過“箱內體外束+箱內腹板加厚+箱內頂板粘貼鋼板+箱外底板粘貼鋼板”聯合加固方案,改善PC連續剛構橋主梁應力狀態,使橋面變形性得以改善,增強剛構橋跨中下撓底板下緣預應力,改善其承載力和穩定性[3]。

3.2 維修完善

(1)增大箱梁腹板截面補強薄弱位置,避免裂縫發展,采用粘貼鋼板的方式處置頂板或底板薄弱位置,進一步改善裂縫處應力狀態,抑制裂縫進一步發展[4]。

(2)PC連續剛構橋主梁邊跨或中跨腹板斜向裂縫,增設體外預應力,改善橋面變形狀態,調節結構受力,以增強其承載力。

3.3 完善方案及內容

(1)采用通長布置的方式于箱梁內部布置體外預應力,加設體外預應力后連續剛構橋主跨跨中處出現一定程度位移,橋梁承載力得以改善。

(2)順著橋梁方向,于主墩墩頂和轉向處設置預應力束,采用框架梁加固,確保無體外束下彎情況,保持頂板與預應力束位置間隔合理,下彎與底板位置靠近。為提高結構穩定性,盡量減少體外束彎曲,以防止預應力損失。根據項目需求和施工情況結合體外預應力布置情況,在箱梁邊跨處設置直徑為15 mm的預應力束,。

4 橋梁預應力損失和加固效果

4.1 有限元模擬及分析方法

采用midas Civil有限元軟件建立模型,根據PC連續鋼構模型,全橋共236個單元和254個節點。結合項目施工圖和工藝參數,對有限元模型的相關參數進行修正,使其應力符合實際情況,對橋梁結構內力和預應力指標進行計算[5]。

4.2 橋梁預應力損失和加固效果對比分析

通過midas Civil有限元軟件進行建模,對“箱內體外束+箱內腹板加厚+箱內頂板粘貼鋼板+箱外底板粘貼鋼板”方案的加固方案效果進行分析,探究縱向預應力損失與主梁應力間的關系[6],對不同工序條件下的加固效果進行分析。

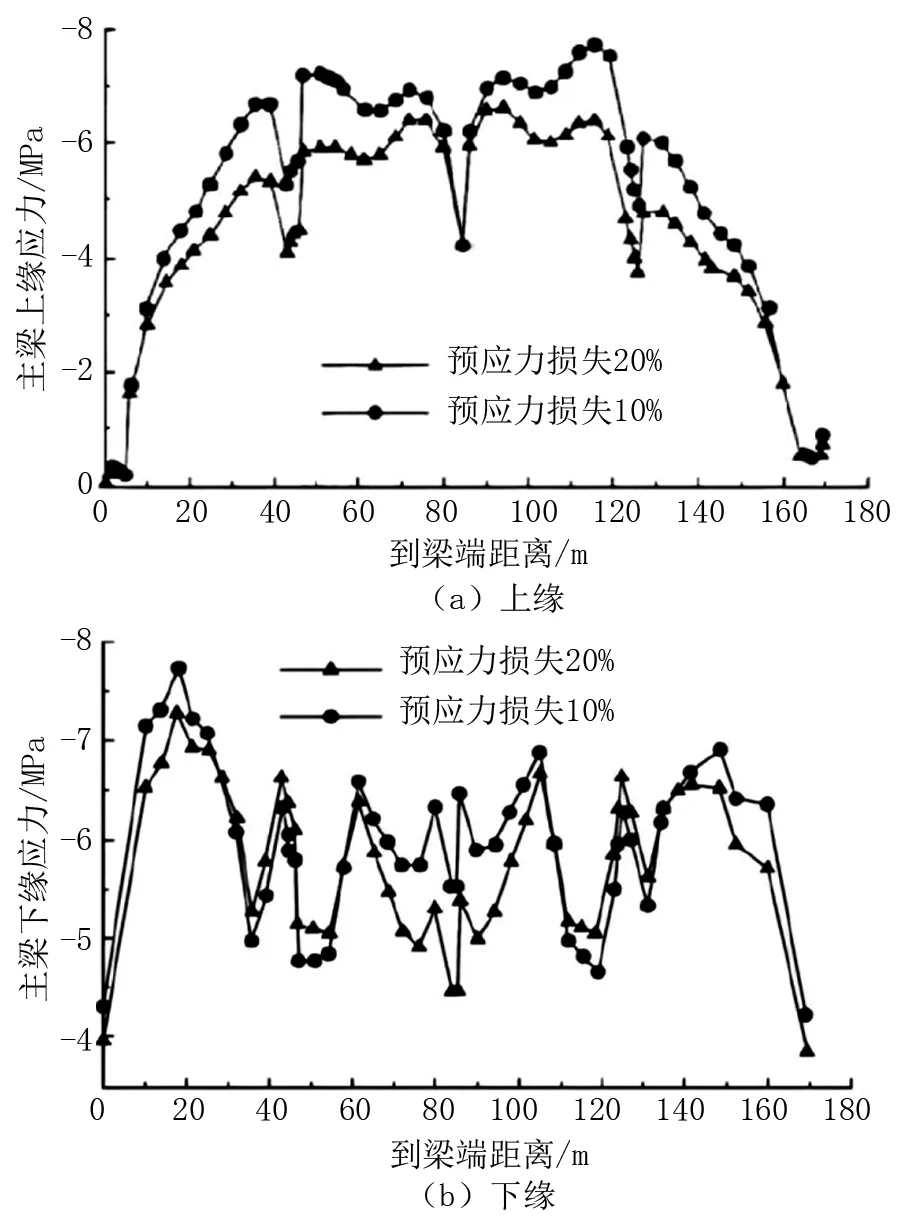

(1)加固措施實施前,縱向預應力損失與主梁應力間關系如圖1所示。

圖1 加固前縱向預應力損失對主梁上、下緣應力影響

對圖1分析可知,加固前,縱向預應力損失后,連續鋼構橋梁主梁上緣應力損失為10%時,測量結果顯示主梁上緣最大應力為-6.62 MPa和-6.43 MPa,主梁下緣應力損失10%時,最大應力為-7.13 MPa和-6.8 MPa。主梁上緣預應力損失20%時,最大應力為-7.21 MPa和-7.74 MPa,主梁下緣最大應力為-7.28 MPa和-6.4 MPa。

(2)連續剛構橋處于正常使用的極限狀態下,主梁上下緣應力加固前后情況如圖2所示。

圖2 正常使用極限狀態下主梁上、下緣應力變化

對圖2分析可知,連續剛構橋主梁上緣加固前最大預應力值為-8.48 MPa和-9.04 MPa,主梁下

圖3 加固前后考慮預應力損失的主梁上、下緣應力變化

緣加固前最大預應力值為-7.45 MPa,加固后主梁上緣最大應力值為-10.3 MPa和-10.9 MPa,連續鋼構橋跨中應力值為-11.3 MPa。

(3)橋梁中跨底板縱向預應力損失25%、其他區域預應力損失20%情況下,主梁加固前后橋梁中跨上下緣應力值變化情況如圖3所示。

對圖3分析可知,將預應力損失考慮在內,加固前主梁上緣最大應力值為-6.24 MPa和-6.45 MPa,主梁跨中下緣應力值為-4.12 MPa,加固后主梁上緣最大應力值為-7.74 MPa和-8.17 MPa,加固后主梁跨中下緣應力值為-8.15 MPa。

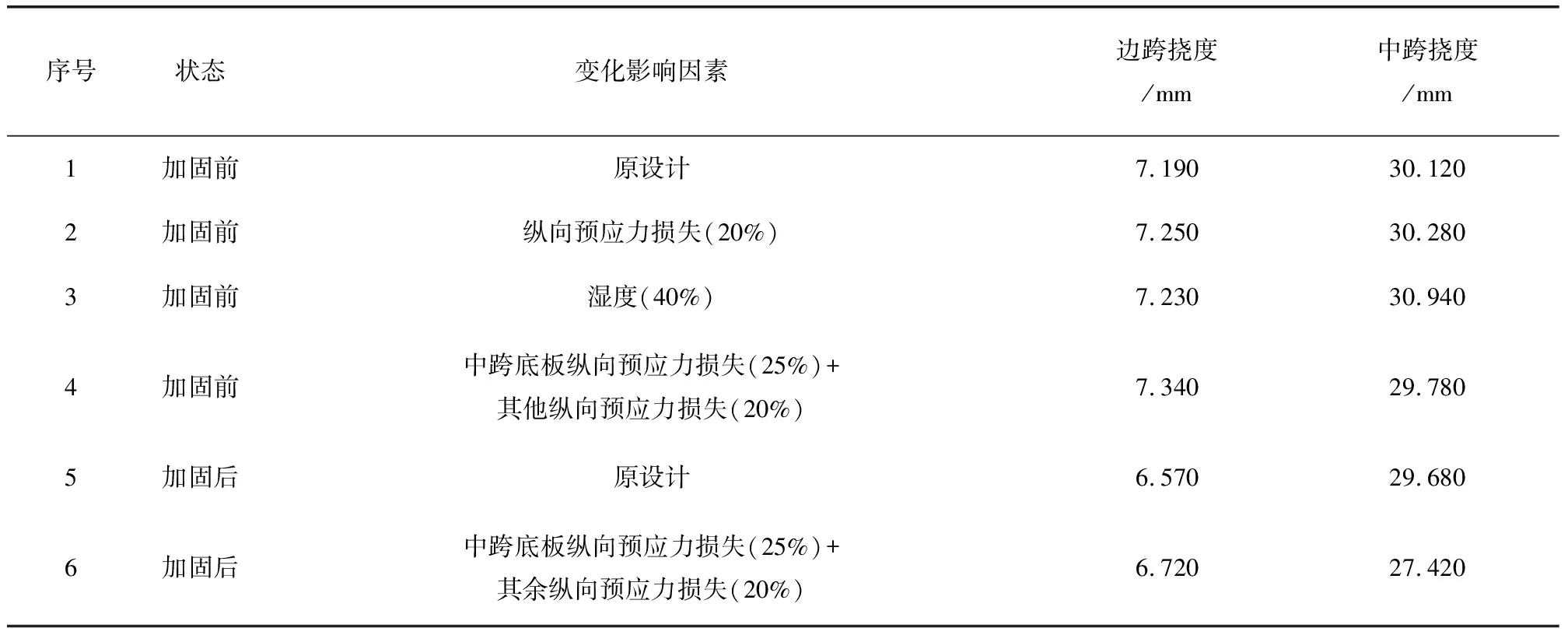

(4)正常使用情況下橋梁極限狀態下撓度值見表1。分析表1可知。

①原設計方案條件下,剛構橋邊跨相對撓度和中跨相對撓度值分別為7.22 mm和30.14 m,加固后邊跨相對撓度和中跨相對撓度值分別為6.61 mm和29.71 mm;

②中跨底板縱向預應力損失25%和其他底板縱向預應力損失為20%情況下,加固前邊跨和中跨相對撓度值分別為7.34 mm和29.78 mm,加固后邊跨和中跨相對撓度值分別為6.75 mm和27.49 mm。綜合分析可知,相關加固措施實施后,剛構橋邊跨和中跨相對撓度值有所減少。

表1 正常使用極限狀態下的撓度分析

5 結 論

對某PC變截面連續剛構橋承載能力極限狀態進行了分析,并借助有限元模型模擬對原加固方案實施前后橋梁參數進行了對比。

(1)借助有限元模型進行參數模擬和修正后發現,縱向預應力損失會導致預應力減小,跨中撓度值增加,加固前主梁跨中相對撓度值為30.14 mm,借助張拉體外預應力措施調整后,產生了3 mm的理論拱值,實際測量值與預期指標之間有一定的偏差。

(2)中跨底板縱向預應力損失25%和其他底板縱向預應力損失為20%情況下,加固前主跨跨中截面下緣存在拉應力,邊跨跨中位置拉應力最大為7.84 MPa,上緣拉應力值與橋梁開裂,下撓情況下的數據接近。

(3)正常極限使用狀態下,橋梁加固前主跨跨中截面下緣拉應力為0.02~0.032 MPa。加固措施實施后,橋面處于全截面受壓狀態,在荷載情況下測量主梁跨中預應力,結果顯示張拉體外預應力后,主跨跨中截面預應力值明顯改善,主梁受力狀態有所好轉,橋梁承載力與穩定性明顯提升。