基于ArcGIS的DEM數據修正及水系自動提取

尤靜靜,王玉琴,蔡世鑫

(61618部隊,北京 100080)

基于全球數字高程模型(Digital Elevation Model,DEM)數據,利用ArcGIS軟件中的空間分析工具,能夠快速提取河流,由于很難獲取非常精確的DEM數據,因此在目標圖更新作業中,基于該DEM數據自動提取的小河流、小水域無法與現有的矢量河流數據進行疊加使用。將DEM應用于公路勘察設計中,可以提高設計周期,保證設計質量,而通過ArcHydro工具對DEM數據進行修正,改進地形數據,使修正后的DEM提取的水文要素更加貼近真實水系情況,生成更加準確的水系。因此該問題的研究可以在保證DEM水系數據精準的條件下,研究公路建設對地表水流產生影響提供數據支撐。

1 DEM數據的水系自動提取

基于DEM的地表水系生成主要利用ArcGIS中的水文分析工具提取地表水流徑流模型的水流方向、匯流累積量、水流長度、河流網絡以及對研究區的流域進行分割等[1]。通過提取分析這些水文因子,實現對實際地形的水文分析及應用。

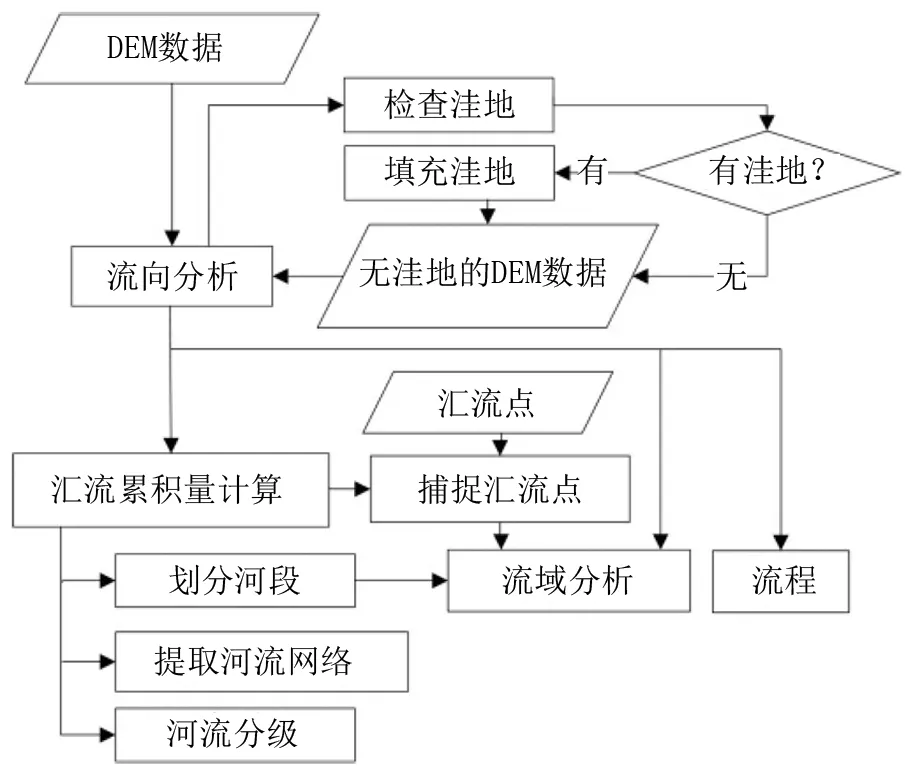

具體流程如圖1所示,主要包括水流地表模擬過程中水流方向確定、洼地填平、水流累計匯水量生成、溝谷生成及流域分割等。

圖1 水系提取流程圖

1.1 無洼地DEM的生成

由于一些真實地形原因,現實的DEM表面并不是光滑的地表模擬,存在凹陷不平,因此在進行地表水流模擬時,進行水流流向計算的過程中,受低高程柵格的影響,會使該區域出現不正確的水流流向,因此,需要先對DEM數據進行填洼方計算,獲得無洼地DEM數據。

(1)水流方向提取

水流方向是指經過每一個柵格時水流的指向,對Arcgis中的柵格編碼,即為水流方向的確定數值,其水流的流向根據計算中心柵格與鄰域柵格的最大距離權落差來確定,距離權落差根據中心柵格的高程差除以兩柵格間的距離獲得[2],同時柵格間的距離與方向有關,方向的數值則是利用D8算法進行計算獲取。

(2)洼地計算

洼地表示水流流向存在不合理的區域,為了區分洼地區域是數據本身誤差造成還是地表的真實形態,在對洼地填充之前需要通過洼地深度的計算,來進行判斷區分,同時在洼地計算中,首先根據流向判斷出洼地存在的位置,接著對洼地區域設置合理的閾值進行填充處理,使生成的無洼地DEM能夠更加準確的反應真實的地表情況。

(3)洼地填充

經過上一步驟的洼地計算,獲取原始DEM數據是否存在洼地,同時對洼地深度的計算提供了洼地填充時的閾值設置。Arcgis軟件中,在洼地填充時,對洼地深度大于閾值的區域,直接當作真實地表形態保留。對洼地的填充是一個循環往復的操作,對于被填充的洼地,會將其與周圍區域繼續進行洼地計算,在計算過程中,若形成新的洼地,則會繼續填充,直至所有洼地被填充完畢,不再有新的洼地產生[3]。

1.2 匯流累積量

模擬地表徑流的模型中,通過流向的數據計算出匯流累積量。分析地表徑流可知,每一個柵格中,其匯流累積量的數值代表著上游水流方向匯聚后流向該柵格的數量,匯流累積的數值越大,則該位置越容易形成地表徑流[4]。因此,通過水流方向來計算匯流累積量的過程如圖2所示。

圖2 匯流累積量計算

利用Arcgis軟件根據水流方向數據來計算累積匯流量,由于降水、土壤、植被等因素會對徑流產生一定的影響,因此在計算中需要輸入配權數據來更精準的模擬該區域地表徑流情況,系統默認所有柵格的權值均為1,則計算出的匯流累積量就是該區域匯入的柵格數量。

1.3 河網的提取

河網基于累積匯流矩陣生成,因此對河網的提取,首先需要計算出實驗區域的累積匯流矩陣。以DEM數據為基礎,經過相應的計算、處理得到地表的流域信息。由于內插原因及真實地形的存在,DEM表面存在一些凹陷地區,因此為了獲取合理的水流方向,在進行流向計算之前,要對原始DEM數據進行填挖方計算。依據的河網提取方式是利用地表徑流漫流模型計算:首先在無洼地DEM上根據最大坡降的方法獲取每一個柵格的水流方向[5];接著采用水流方向柵格數據計算出每一個柵格在水流方向累積的柵格數,即匯流累積量,所獲得的匯流累積量則代表一個柵格上有多少個柵格的水流方向經過該柵格;當匯流量達到一定值的時候,就會產生地表水流,所有匯流量大于該臨界值的柵格就是潛在的水流路徑,由這些水流路徑構成的網絡,即為河網[6]。

2 DEM數據修正

2.1 采集區域河網數據的對比分析

依據上述理論以及Arcgis操作軟件,根據河網的獲取流程,將DEM數據進行河網數據的自動提取操作,獲取作業區域的河網數據,現將基于原始DEM數據自動提取的河網與根據影像采集河網數據疊加,結果如圖3所示,紅色河網表示根據原始DEM自動提取的河流數據,綠色河網表示根據影像采集的河網數據。

圖3 兩種河網數據疊加

DEM自動提取的河流雖然能顯示出原目標圖中沒有的河流信息,但它生成的河流較為平直,不夠曲緩,支流部分表現不夠準確。將依據影像采集的水系圖層與基于DEM數據自動生成的河流疊加對比,如圖3所示:拐點位置存在一定的偏差,通過DEM自動提取的水系要素,只能反映出一定的河流關系,而不能顯示實際河流的準確位置,因此不能直接應用于目標圖更新中水系的采集,對于該問題,需要對不夠精準的DEM數據進行糾正。

2.2 DEM數據修正

基于DEM自動提取的河流流向是準確的,目標圖更新時,可以將其與目標圖中原有河流數據疊加參考,針對自動提取的河網數據基本不能使用的問題,利用ArcHydroTools工具進行地形數據修正。

將根據影像采集的河流數據作為參考,嵌入DEM中,在地形數據中生成一條匯水的渠道,以此實現地形的改善。

將采集的河流要素強加到DEM中修正地形數據的過程,本質上是根據設置河流的緩沖值、河流要素在垂直方向下降或者升高的值、河流要素在垂直方向下降或者升高的額外值[7]。該任務中,依據的是30 m的DEM數據,所以緩沖參數默認為5個象元,因此其改善距離為150 m,所以間距小于300 m的兩個河段會合并。

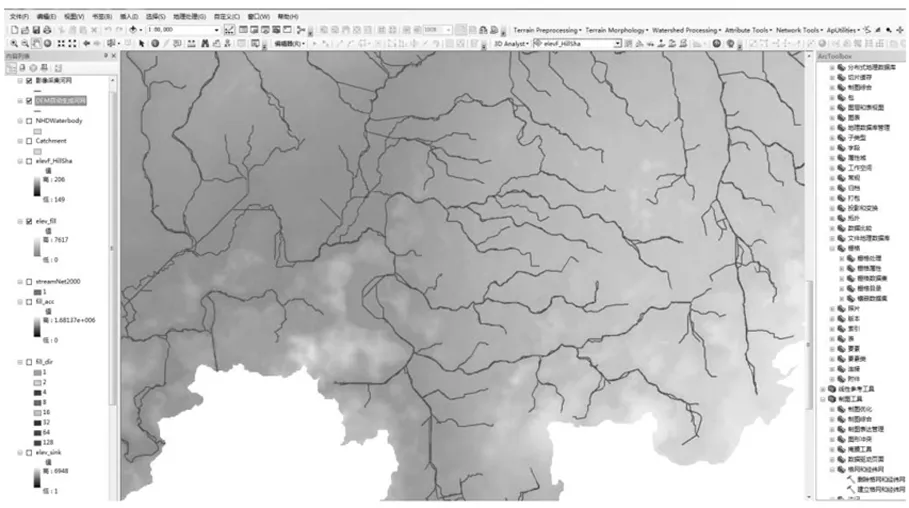

修正后的DEM數據如圖4所示,渲染顯示部分基本是采集的河流形狀。

圖4 修正后的DEM數據

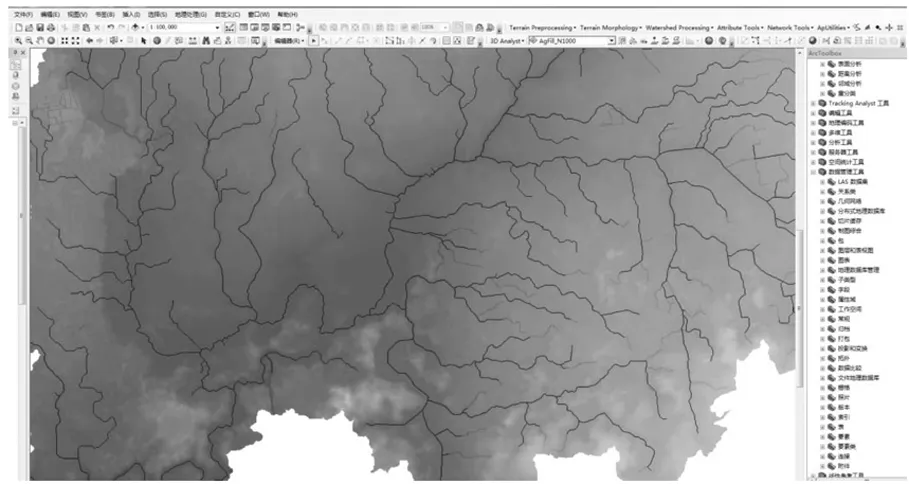

2.3 修正后DEM數據的河網自動提取

基于修正后的DEM數據,進行河網自動提取,獲取的水系非常貼合依據影像數據采集的河流,為目標圖水系矢量信息的更新提供極大的作業效率,作業成果如圖5所示,其中,藍色為修正后衍生的DEM提取的河網數據,紅色為基于影像采集的河流數據。

圖5 修正后DEM生成河網與影像采集河網疊加

原數據加入了采集的河流進行修正,因此在減小閾值,獲取更細小的河流時,這些細小河流會依據地形接入到采集的河流中,并且河流的形狀也更貼切依據影像采集的河流狀態。

3 小 結

本文利用ArcHydroTools中的DEM Reconditioning工具,使用采集的河流數據對DEM數據修正,使衍生出的水文要素更加貼近實際地形數據,生成更準確的結果。在依據DEM數據自動提取水系信息的生產中,不但提高了作業效率,同時確保河網信息提取的準確性。