格雷夫斯病患者血清顆粒蛋白前體表達情況及其與IL-17、IL-10 相關性分析

宋秋玲,代 嬌

(曲靖醫學高等專科學校,云南曲靖 655000)

格雷夫斯病(Graves disease,GD)是一類器官特異性自身免疫性甲狀腺疾病,是甲狀腺功能亢進的主要病因〔1〕。流行病學數據顯示,GD 的發病率為0.50%~2.30%,男性的發病率約為0.50%,而女性的發病率則高達3.00%左右〔2〕。GD 的主要特征為機體產生抗促甲狀腺激素受體抗體(thyroid stimulating hormone receptor antibody,TRAb),發揮類似促甲狀腺素(thyroid stimulating hormone,TSH)的生物學效應,進而引發甲狀腺功能亢進和彌漫性甲狀腺腫〔3〕。雖然目前GD 的發病機理并不清楚,但越來越多的研究證實促炎-抑炎免疫平衡的破壞可導致甲狀腺淋巴細胞浸潤以及B 細胞活化,進一步分泌自身抗體,而這些自身抗體在GD 病因學中扮演著重要的角色〔4〕。促炎-抑炎免疫平衡包括細胞因子和免疫細胞的失衡,其中細胞因子失衡包括白細胞介素-17(interleukin-17,IL-17)等促炎細胞因子異常上調,白細胞介素-10(interleukin-10,IL-10)等免疫抑制細胞因子異常下調;免疫細胞失衡包括近期研究較多的輔助性T 細胞(helper T cell,Th)17/調節性T 細胞(regulatory T cell,Treg)平衡破壞〔5〕。顆粒蛋白前體(progranulin,PGRN)是近期發現的一種免疫調控細胞因子,目前已有研究發現其在系統性紅斑狼瘡、類風濕性關節炎及干燥綜合征等多種自身免疫性疾病中存在異常表達〔6〕,機制學研究發現PGRN 可通過調控Th17/Treg 以及促炎-抑炎細胞因子平衡參與機體免疫調控。據此推測PGRN 可能在GD 發生、發展中發揮著一定的作用,但目前關于PGRN 在GD 中的研究報道甚少,本研究將探究GD患者外周血中PGRN 的表達變化及其與IL-17、IL-10 的相關性。

1 對象與方法

1.1 研究對象將2019 年3 月至2021 年5 月于曲靖市第二人民醫院內分泌科就診且明確診斷為GD 的患者39 例(GD 組)納入研究,選取同期健康體檢者30 例作為健康對照(健康對照組)。GD 診斷主要依據甲狀腺功能亢進的臨床證據,臨床典型癥狀為食欲增加但體質量下降、疲勞、熱耐受不良、出汗增多及顫抖等;實驗室依據為血清TSH 下降,游離三碘甲狀腺原氨酸(free triiodothyronine,FT3)、游離四碘甲狀腺原氨酸(free tetraiodothyronine,F T4)和TRAb 升高,其中TSH<0.34 μIU/mL,F T3>6.30 pmol/L,FT4>24.50 pmol/L,TRAb>30.00 IU/mL。所有患者均為初診患者且已排除自身免疫性疾病、其他慢性炎癥性疾病或腫瘤等。GD 組中,男性10 例,女性29 例;平均年齡(36.89±11.67)歲。健康對照組中,男性7 例,女性23 例;平均年齡(35.02±10.58)歲。2 組人群在性別、年齡等方面差異無統計學意義(P >0.05),具有可比性。

1.2 標本處理采集清晨空腹靜脈血6 mL 分裝于2 管中,室溫靜置20 min 后4 000 r/min 離心10 min分離血清,其中一管用于血清F T3、F T4、TSH 和TRAb 水平的測定,另一管分離血清凍存于-80 ℃冰箱,用于血清PGRN、IL-17 和IL-10 水平的測定。

1.3 血清標本測定采用電化學發光法測定血清FT3、FT4、TSH 和TRAb 水平;采用酶聯免疫吸附試驗(enzyme linked immunosorbent assay,ELISA)測定血清PGRN、IL-17 和IL-10 水平,ELISA 試劑盒均購自美國R&D 公司,所有操作步驟嚴格按照試劑盒說明書執行。

1.4 統計分析采用SPSS 20.0 軟件對實驗數據進行統計分析,計量資料用()表示,組間比較使用獨立樣本t 檢驗;采用Spearman 相關性分析法分析PGRN 與IL-17、IL-10 的相關性,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

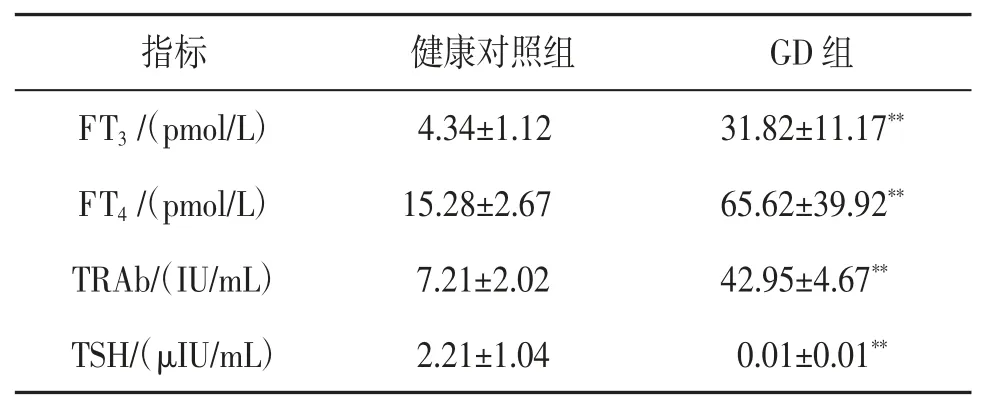

2.1 2 組人群甲狀腺功能指標比較甲狀腺功能測定結果顯示,GD 組患者血清FT3、FT4和TRAb 水平顯著高于健康對照組,血清TSH 水平顯著低于健康對照組,差異有統計學意義(P<0.01)。見表1。

表1 2 組人群甲狀腺功能指標比較()

表1 2 組人群甲狀腺功能指標比較()

注:與健康對照組比較**P<0.01。

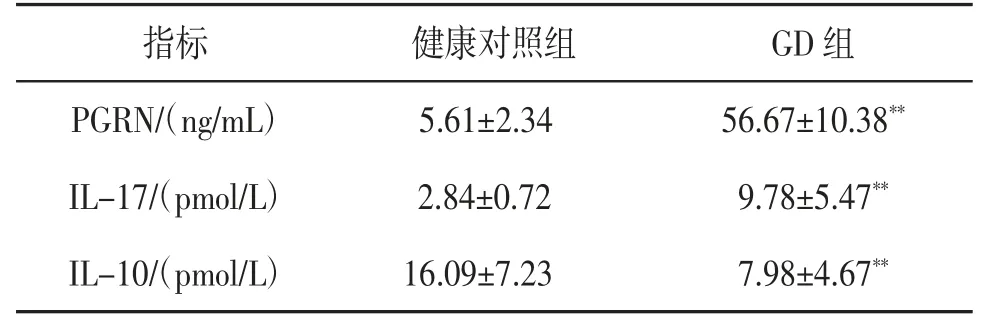

2.2 2 組人群血清PGRN、IL-17 和IL-10 水平比較與健康對照組比較,GD 組患者血清PGRN 水平和促炎細胞因子IL-17 水平顯著升高,抑炎細胞因子IL-10 水平顯著降低,差異均有統計學意義(P<0.01)。見表2。

表2 2 組人群血清PGRN、IL-17 及IL-10 水平比較()

表2 2 組人群血清PGRN、IL-17 及IL-10 水平比較()

注:與健康對照組比較**P<0.01。

2.3 GD 組患者血清PGRN 與細胞因子IL-17、IL-10 的關系Spearman 相關性分析結果顯示,GD 組患者血清PGRN 水平與IL-17 水平呈顯著正相關(r=0.508,P=0.008),與IL-10 水平呈顯著負相關(r=-0.314,P=0.021)。

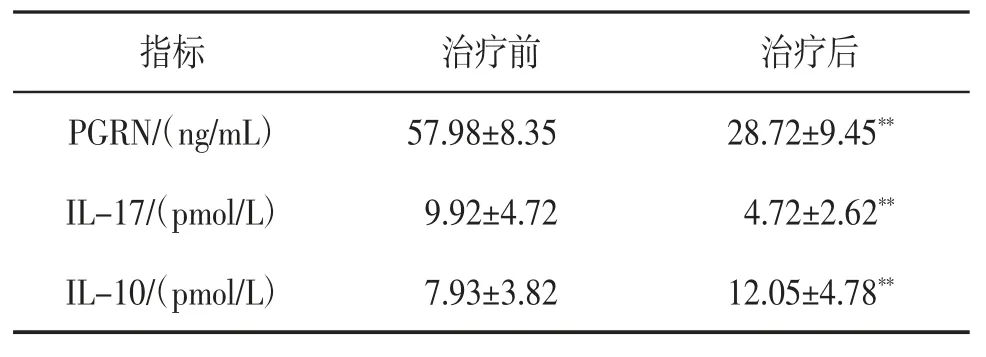

2.4 治療前后患者血清PGRN、IL-17 及IL-10 水平變化比較GD 組患者接受131I 治療3 個月時再次測量其血清PGRN、IL-17 及IL-10 水平,與治療前相比,血清PGRN、IL-17 水平顯著降低,IL-10 水平顯著升高,差異有統計學意義(P<0.01)。見表3。

表3 GD 組患者治療前后血清PGRN、IL-17 及IL-10 水平變化比較()

表3 GD 組患者治療前后血清PGRN、IL-17 及IL-10 水平變化比較()

注:與治療前比較**P<0.01;此表中治療前各項指標數據僅納入GD 組中完成隨訪的12 例患者數據,故與表2 中各指標數據存在差異。

3 討論

GD 在中國人群中的發病率為0.25%~1.09%,但在女性中的發病率高達3.00%左右〔7〕。目前GD的病因學機理尚不十分清楚,雖然涉及環境因素,但有研究〔8-9〕表明免疫功能紊亂在其中扮演著重要的角色。免疫細胞及相關細胞因子已成為GD 致病機制領域研究的熱點,本研究發現相較于健康人群,GD 患者血清IL-17、IL-10 等細胞因子的表達水平存在異常現象。此外,Yao 等〔10〕的研究已證實GD 中異常的Th2 細胞反應非常重要,但Th2 細胞反應理論并不能完全解釋GD 展現出的所有現象。Li 等〔11〕的研究發現CD4+T 淋巴細胞其他亞群(如Th17、Treg 及相關細胞因子)在自身免疫性甲狀腺疾病中均存在異常現象,其中Th17/Treg 免疫平衡紊亂已被證實在GD 的致病機理中非常重要。Qin等〔12〕的研究結果發現Th17 及其轉錄因子RORγt和效應細胞因子IL-17 在GD 患者中異常上調,Treg 細胞頻率顯著下降,在本研究中同樣發現IL-17 在GD 患者中表達水平異常上調,而本研究中的IL-10 是Treg 的直接效應細胞因子,故可間接表明GD 患者存在Treg 細胞反應下調現象。GD 患者接受131I 治療后,其促炎細胞因子IL-17 水平較治療前顯著下降,抑炎細胞因子IL-10 顯著上調,這也提示經過治療后患者IL-17/IL-10 作用軸平衡有所恢復,免疫功能有所改善,然而何種因素參與調控Th17/Treg 免疫平衡紊亂尚不清楚。PGRN 是一類新發現的免疫調控性細胞因子,有研究〔13〕證實其可參與多個免疫信號通路的調控過程,它對Th17/Treg免疫平衡的調控也引發了學者的關注。本研究在GD 中發現PGRN 與IL-17 呈正相關,與IL-10 呈負相關,這也提示其可能通過調控IL-17/IL-10 作用軸參與了GD 的發病。這在既往研究中也有所證實,如Wang 等〔14〕發現在椎間盤退行性病變患者中PGRN 異常增加且可調控IL-17/IL-10 作用軸,進而抑制炎癥;Li 等〔15〕在柯薩奇病毒B3 感染患者中發現PGRN 水平增加且可下調Th17 細胞分化并抑制細胞因子IL-17 的分泌;Wei 等〔16〕在結腸炎動物模型中發現PGRN 可誘導Treg 細胞分化及IL-10 分泌發揮保護作用,這些結果都表明PGRN 可能通過調控IL-17/IL-10 作用軸進而在包括GD 在內的多種自身免疫性炎癥性疾病中發揮抑制炎癥的生物學效應。

本研究發現PGRN 在GD 患者中異常上調,與既往在多種自身免疫性疾病患者中發現的PGRN表達異常的研究結果類似,如Tanaka 等〔17〕在類風濕性關節炎患者中發現血清PGRN 顯著升高且與患者的臨床疾病活動度密切相關,PGRN 可中和患者外周血單個核細胞(peripheral blood mononuclear cell,PBMC)分泌白細胞介素-6 的能力〔18〕。體外實驗也證實異常上調的PGRN 在這些疾病中發揮抑炎效應,而之所以PGRN 出現高表達可能是機體出現了代償效應,治療后PGRN 顯著下調的結果則提示其或可作為評估疾病嚴重程度以及預后評估的生物學標志物。本研究并未分析PGRN 在體外對GD 患者PBMC 中IL-17 和IL-10 分泌能力的影響,將在下一步研究中深入分析。

綜上所述,本研究初步發現新型免疫調控因子PGRN 在GD 患者中的表達異常上調,且與IL-17、IL-10 存在顯著相關,經過治療,PGRN 水平顯著下降,提示PGRN 可能參與了GD 的發病過程。