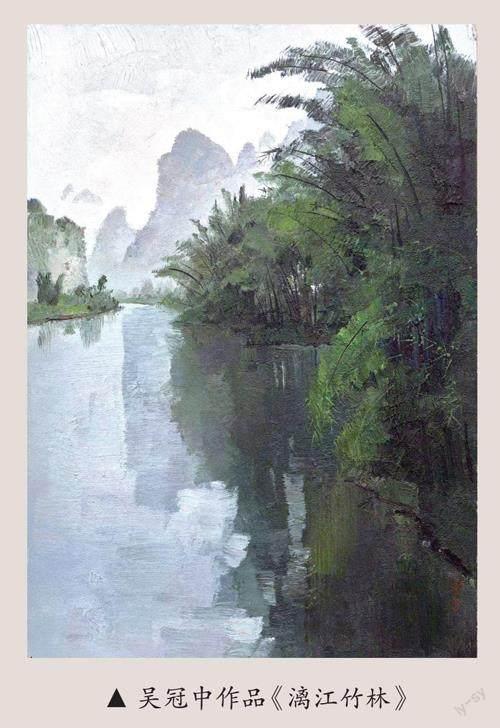

畫家吳冠中:一生不負丹青

孫曉飛

吳冠中(1919—2010),中國現當代畫家。1919年出生于江蘇省宜興縣。1942年畢業于國立藝術專科學校,1946年考取教育部公費留學,1947年到巴黎國立高級美術學校,隨蘇弗爾皮學習西洋美術史。吳冠中1950年秋回國。先后任教于中央美術學院、清華大學建筑系、北京藝術學院、中央工藝美術學院。他曾任清華大學美術學院教授、中國美術家協會顧問,全國政協委員等職。2010年6月25日23時57分,吳冠中先生因病醫治無效,在北京醫院逝世,享年91歲。

與朱德群相遇改變人生

吳冠中1919年出生于江蘇宜興縣閘口鄉北渠村,這里是典型的江南水鄉,人們主要依靠種稻、養蠶、捕魚生活。江南出才子,吳冠中與徐悲鴻的家鄉宜興,更是才俊輩出之地。

吳冠中的父親是鄉村小學校的教師,又是下田勞動的農民。而他的母親,是一位大家庭出身的文盲。這樣的家庭構成,讓吳冠中自小有書卷氣,同時也有母親身上遺留的“破落貴族氣”,甚而還有農民父親身上的質樸氣。這些氣息,混合在吳冠中身上,形成吳冠中獨特的個人魅力。

對于母親,吳冠中有著深厚的感情。母親的一切,在他看來,都有一種與生俱來的詩性,這樣的詩性,或許也由基因進入了吳冠中的體內,讓這個倔強的鄉村孩子,有著些許的多愁善感。吳冠中這樣評價母親,“文盲未必是美盲,母親頗有審美天賦,她敏感,重感情”。母親身上那敏感的氣質,可能造成了她失眠的痛苦,這樣的氣質,不易與人相處,也使得她與丈夫之間,“真有點水火不容”。這樣的性格,多多少少也影響了吳冠中。

吳冠中“從中年以后就患失眠,愈老癥愈重”。在吳冠中看來,失眠,“最是人生之大苦”。吳冠中說:“我同情我那可憐的母親,上天又偏不讓我繼承父親健康的神經。誰也沒有選擇投胎的自由,苦瓜藤上結的是苦瓜子,我晚年作過一幅油畫《苦瓜家園》。苦,永遠纏繞著我,滲入心田。”不過,這樣的人生之“苦”,對于他的同鄉、一天走幾十里路奔波三個學校教書的徐悲鴻看來,似乎不值一提。

吳冠中6歲時,父親在吳氏宗祠的支持和委托下創辦了私立吳氏小學,并由吳氏宗祠的會計轉任吳氏小學的校長,吳冠中成為這所以吳氏祠堂房舍為教室的第一屆鄉村小學的學生。

據吳冠中回憶,這所小學,“連父親三個教員,兩個年級合用一個教室上課,學生是一群拖鼻涕的小伙伴”。

彼時的吳冠中,與藝術全無緣份,終日捧書,一心向學。小學畢業后,他考入了和橋鎮上的鵝山高小,住到離家十里的和橋,開始了寄宿生活。

小小年紀,一切都要自理,這在當時的寄宿學校,幾乎是常態。也許與幼年時,常常提燈趕雞入籠的經歷有關,這個多子之家的長子,在離家十里的高小,處理起自己的個人生活來,絲毫不覺有何壓力,學習成績也十分理想。一個學期下來,吳冠中的成績是全班第一。這樣的成績,振奮了吳家全家人,也鼓舞了吳冠中自己,“高小畢業了,該上中學,江南的名牌中學我都敢投考,而且自信有把握”。

但對于一個多子之家,父親不但要考慮長子的成長,還要考慮家庭的負擔能力,考慮吳冠中弟妹們的成長機會。因此,盡管吳冠中已經顯示出了超人的學習能力,但父親還是不肯讓他一人獨享發展機會,已經上到高小的吳冠中,面臨的任務是如何盡快就業,為家庭提供更多經濟支持 。

吳冠中在自述中說:父親打聽到洛社有所鄉村師范,不要費用,四年畢業后當鄉村初小的教師,但極難考,因窮學生多。我倒不怕難考,只不愿當初小的教員,不就是我們吳氏小學那樣學校的教員嗎!省立無錫師范是名校,畢業后當高小的教員,就如鵝山小學的老師。但讀免費的高中師范之前要讀三年需繳費的初中部。家里盡一切努力,砸鍋賣鐵,讓我先讀三年初中,我如愿考進了無錫師范。憑優異的成績,我幾乎每學期獲得江蘇省教育廳的清寒學生獎學金,獎金數十元,便仿佛公費了,大大減輕了家里的壓力。

鵝山小學注定等不來天資聰穎的吳冠中,連他父親也等不來一個按他的規劃來生活的兒子。在應該進入師范部學習的時候,吳冠中的“志氣”,或者說“欲望”,隨著年齡膨脹。他在自述里說:“讀完初中,我不愿進入師范部了,因同學們自嘲師范生是“稀飯生”,沒前途。我改而投考浙江大學代辦省立工業職業學校的電機科,工業救國,出路有保障,但更加難考。我考上了,卻不意將被命運之神引入迷茫的星空。”

如果按著這樣的路徑,吳冠中也許會像他的同鄉錢偉長一樣,成為一個科技名人;或者至少像他的另一個同鄉錢鐘書一樣,成為一個文化名人,但他的父母和他自己本人也沒有想到,他走上了完全不一樣的一條路。

按當時的規定,大學新生要集體軍訓。吳冠中在浙大高級工業職業學校讀完一年后,要在暑假集中軍訓。軍訓時,他和國立杭州藝專預科的朱德群(后來吳冠中、朱德群以及趙無極被稱為“法蘭西三劍客”)被編在同一個連隊同一個班。而他與朱德群的相遇,改變了自己的人生。吳冠中這樣講述這段改變的過程:“一個星期天,他帶我參觀他們藝專。我看到了前所未見的圖畫和雕塑,強烈遭到異樣世界的沖擊,也許就像嬰兒睜眼初見的光景。我開始面對美,美有如此魅力,輕易就擊中了一顆年輕的心。她捕獲許多童貞的俘虜,心甘情愿為她奴役的俘虜。十七歲的我拜倒在她的腳下,一頭撲向這神異的美之宇宙,完全忘記自己是一個農家窮孩子,為了日后謀生好不容易考進了浙大高工的電機科。”

那一年是1936年,吳冠中17歲。正是從那時起,他像一匹不肯歸槽的野馬,“決心,甚至拼命,要拋棄電機科,轉學入藝專從頭開始”。

父親的傷心和失望是可以想見的。父親竭力反對,因為“他聽說畫家沒有出路”。對于一個困苦的家庭來說,實用,永遠比藝術來得更直接。

幸運的是,盡管父親竭力反對,但他沒有阻止吳冠中的發展。父親眼睜睜地看著這個17歲的兒子,走上了一條他不理解也不知道前程的路。

在杭州藝專兼修國畫和西畫

不過,在此之前,吳冠中并沒有藝術功底,也沒有經過藝術方面系統的訓練。這個年輕后生,在貿然闖入繆斯家園的時候,尚懵懂無知,與那些早有藝術熏陶之輩相比,可謂資質不佳。好在,早年的知識積累和文化底蘊,讓吳冠中有資本可以后來居上,雖然藝術基礎不佳,但吳冠中靠與生俱來的聰穎和勤奮,還是在藝專立穩了腳跟。

更加幸運的是,吳冠中趕上了中國藝術最好的時代。成立于1928年的杭州國立藝專,首任校長是剛從北平國立藝專校長任上卸職而來的林風眠。當年,因為蔡元培的鼎力扶持,年資雖淺的林風眠,取得了不孚眾望的成績。林風眠聘用的老師,多從法國留學歸來:林文錚、吳大羽、蔡威廉(蔡元培之女,二十世紀早期重要的油畫家之一)、李超士、雷圭元、劉開渠、方千民等,都是當時接受過西方現代美術教育的精英。

這些留學歸來的畫家兼美術教育工作者,培育中國學生的方法,也與他們的法國老師完全相同,從授課方式到教學觀點,都與法國幾無二致。

學校圖書館里,藝術資料也多從法國而來,其后占據中國藝術教育體系主要位置的俄羅斯寫實藝術,沒能納進這所學校的教學框架,以至于后來吳冠中聽到列賓的名字時,竟然十分陌生。

在向西方現代藝術完全敞開懷抱的同時,林風眠要求學生們首先對造型的基本功——素描有著充分的感覺。學校規定,凡入校新生,都要在附中學習三年素描,然后才能正式進入專科學習。

這樣的苛刻要求,對于其他基礎較好的學生來說,或許是種煎熬,但對于向無美術功底的吳冠中來說,正好可以補上過去丟下的課程,從而打下堅實的基礎。

有資料說吳冠中的藝術啟蒙老師,是其父親的老友繆祖堯。在吳冠中的《筆墨等于零》一書中,吳冠中描述說:“繆老師什么都會畫,畫山水,畫紅艷艷的月季和牡丹,畫樵夫和漁翁。有一回父親用馬糞紙做個筆筒,糊上白紙,繆老師在上面畫個漁翁、一只大鳥和一只大蛤蜊,畫成后給我講解這畫的是鷸蚌相爭的故事。”

沒有資料證實吳冠中跟從繆祖堯學過畫畫,更沒有資料顯示吳冠中在那時,便開始習畫。從吳冠中自述類文章中傳遞出來的信息分析,吳冠中看繆祖堯老師畫畫,大抵只是孩童的休閑方式之一。吳冠中喜歡去繆老師處延宕時日,大約還有其他“小心思”:“他畫中休息時總拿些銅板叫我去小茶店買酥糖、月餅等點心吃,每次分一小塊給我。”

這一小塊的點心,對于弟妹甚多、家境困難的吳冠中,堪稱極大的誘惑。

可以這樣說,沒有深入系統學過繪畫的吳冠中,恰好可以在國立杭州藝專的學習中,不受傳統的負累,而敞開胸懷接受一個新世界。

不過,杭州藝專在科系的設置上采取中西合璧的教育觀點,這對吳冠中的影響同樣深刻。向無傳統中國畫功底的吳冠中,得以在潘天壽的帶領下,對中國藝術史及傳統中國畫的技法一窺堂奧。吳冠中跟著潘天壽,學過一年國畫,“大量臨摹石濤、弘仁、八大、板橋及元代四大山水畫家的作品”。

這一年,或許僅僅是吳冠中對中國畫的入門訓練,卻也引發了吳冠中內心深處對國畫的熱愛。1937年11月,全校師生在林風眠校長的率領下開始了流亡生活,隨著戰火蔓延,東躲西藏,八年中校址先后搬遷七次之多。吳冠中在回憶文章里說:“學校在不斷遷移中上課,一路都有日本飛機來轟炸,在湖南沅陵時,幾乎三天兩頭有警報,但并未真的投炸彈,因此在警報聲中我干脆留在圖書館里臨摹古畫,讓管理員將我反鎖在里面,他自己上山進防空洞去。”

1938年,林風眠因各種原因,不得不辭去校長職務,藝專的教育理念也因之發生重大變化。1939年,杭州國立藝專國畫和西畫正式分家。吳冠中最終放棄了國畫,選修西畫,但他自己卻說:“國畫的因素卻不斷在我思想感情的深處發酵,并且隨著歲月推移和學習積累,我愈來愈體會到,國畫和西畫雖工具不同,但在藝術本質上卻是一致的。”

站在時間的肩膀上回看,吳冠中的中國畫底子并不深厚,對傳統中國畫的理解,可能遠不如他的授業老師潘天壽,也許,正因為如此,吳冠中才有勇氣和能力“推”開傳統中國畫里的“陳”,創造出“新”中國畫。浸淫不深,才有可能得其意而忘其形,取其魂而棄其殼。

留學巴黎研修油畫

1942年,國立杭州藝專畢業后的吳冠中,成為重慶大學的一名助教。1946年,吳冠中又考取全國公費留學資格。藝術之神讓吳冠中暫時放棄中國畫,到西畫的故鄉去,飽飲西畫的營養,再回來反哺和改造中國畫,最終讓傳統中國畫在他的手里,改天換地,日新月異。

1947年春,吳冠中辭別父母和新婚妻子朱碧琴,離開中國前往法國巴黎。他在《望盡天涯路》中描繪初抵巴黎時的激動情景:“我到了巴黎,不是夢,是真的,真的到了巴黎了。”

在法國,吳冠中師從蘇弗爾皮,進入巴黎國立高等美術學院蘇弗爾皮教授工作室研修油畫。蘇弗爾皮不僅深深影響了吳冠中的藝術觀念,而且在回國與否的問題上,對于吳冠中的選擇也給予了有力的支持。

1950年,吳冠中學成歸國,蘇弗爾皮給吳冠中的臨別贈言是:“藝術是一種瘋狂的感情事業,我無法教你,也許你的決定是對的,你應該回到中國去,從你們17世紀以前的傳統根基上發出新枝來。”

這段法國留學經歷,徹底地改變了吳冠中。

吳冠中自己所寫的一段文字,有助于我們了解,他的法國老師與吳大羽、潘天壽們到底有何不同。

在法國,吳冠中接受的教育和訓練,是中國的老師們從未設想過的場景:“我在巴黎學習時,我們工作室接受巴黎音樂學院的四幅壁畫:古典音樂、中世紀音樂、浪漫主義音樂和現代音樂。創作草圖時,是先起草這四種音樂特色的形線抽象構圖,比方以均衡和諧的布局來表現古典的典雅,以奔放動蕩的線組來歌頌浪漫的熱情……然后組織人物形象:舞蹈的姑娘、弄琴的樂師、詩人荷馬……而這些人物形象的組合,其高、低、橫、斜、曲、直的相互關系必須緊密適應形式在先的抽象形線構圖,以保證突出各幅作品的節奏特點。”

毫無疑問,這樣的訓練,不但與傳統中國畫有天壤之別,與上一代畫家對西畫的理解,也大相徑庭。蘇弗爾皮對吳冠中的指導,超出了大多數傳統中國畫家所能理解的范圍:用線條來表現抽象的音樂旋律,而不是再現具體的物象;把音樂圖像化,同時可以用線條具象地表現,但超出了可視的物象范圍。

從這一段描述中,很容易發現吳冠中水墨畫里的抽象元素,與這樣的學習背景有關。正因為有這樣的經歷,才有了吳冠中對中國畫革命性的創新。

鄉村生活中轉向中國畫

1950年,吳冠中回國,任教于中央美術學院。1953年,吳冠中被調往清華大學建筑系教授水彩等純技法課。離開“央美”的吳冠中,也想融入時代,做一個時代能夠接受的畫家,但無奈的是,時代總有自己的喜好,有自己的價值規律。而上世紀五十年代,不屬于吳冠中。

他的學生汪志杰回憶說,吳先生畫過一幅反映工農兵生活的畫作《一朵大紅花》。“那時,他家住在煤渣胡同。有一天他帶我去看他的近作。進門后,我看見他家墻上掛了一塊布。他把布一掀開,我當場嚇了一大跳。畫中,一個老農坐在椅子上,全身布衣,戴八角帽。因為吳先生對后期印象派畫家塞尚等的風格情有獨鐘,人物的臉、衣服、帽子,全用土藍色,還微微泛黃。只有胸口別了一朵大紅花。”好友對吳冠中說:“工農階級只能用火紅色基調,要充滿血紅地去反映。”

向主流藝術觀靠攏,當時是吳冠中的一種主動選擇,但結果令他非常失望。無奈之際,吳冠中選擇了風景畫。這一時期,讓國內美術界留下深刻印象的,是他1959年的井岡山寫生和1961年的西藏寫生作品,徐悲鴻的學生艾中信在《油畫風采談》中評價說:“很注重筆精墨妙的吳冠中,在他近年來的風景畫作品中日益顯現他對油畫色彩和用筆的技巧的音樂感。”

1970年,時任“工美”教師的吳冠中和全校師生一起到了河北獲鹿李村。在這里,癡愛藝術的吳冠中買來村里寫語錄的小黑板作畫板,用老鄉的糞筐作畫架,堅持他的藝術創作,學生們笑稱他為“糞筐畫家”。

客觀地說,這一段生活,對吳冠中影響很大。他自己在文章里說:“文盲不等于美盲。我的畫是具象的,老鄉看得明白……當我畫糟了,失敗了,他們仍說像,很好,我感到似乎欺騙了他們,感到內疚;當我畫成功了,自己很滿意,老鄉們一見畫,便叫起來:真美呵!”

那一時期,吳冠中畫的高粱、玉米、冬瓜、石榴,“或嫣紅、或金黃,充滿了令人心動的自然之光”。對色彩以及點、線節奏的敏感觀察與處理,是吳冠中區別于他人的藝術品質。比如,同樣是鄉野里的桑園,在他的眼里,卻有著“密密交錯著的線結構畫面”,因此,大家熟悉的普通場景,他也能從中發現特別的形式之美;在鄉村的山坡和田地里不停地選換觀察位置,目的是為了“找、選、配、組織既入畫又合理的構圖”。因此,同樣的鄉村生活,卻帶給吳冠中不一樣的藝術感受。這樣的經歷,讓吳冠中不自主地浸入藝術的煉獄,從而主動放棄帶有濃郁西方色彩的油畫,而漸漸轉向帶有濃厚中國文化意味的中國畫。

1976年之后,吳冠中的時代終于來臨。春江水暖,吳冠中敏感地預知了新時代即將開啟,因此,他掙開被扼住很長時間的喉嚨,清了清嗓音,大膽地向新時代放歌。1979年5月,吳冠中在《美術》雜志發表《繪畫的形式美》一文,公開談論藝術形式問題,在中國美術界強引起烈反響。在這篇引起轟動的文章里,吳冠中提出了一個影響至今的口號:油畫必須民族化,中國畫必須現代化。

1980年3月,吳冠中在《美術》發表《造型藝術離不開人體美的研究》一文,指出人體美是造型藝術的基本功。文章中,學養豐厚的吳冠中深刻地剖析了西方現代藝術的造型之美,均來自于人體之美。

當年10月,他在《美術》雜志發表《關于抽象美》一文,指出“抽象美是形式美的核心”,為了讓人們不至于被他的觀念刺激太強烈,吳冠中提出,抽象主義的文化資源不止來源于西方,在我國的傳統繪畫中,就有這樣的形式出現,更有這樣的畫家用中國畫的方式,表達著抽象的世界。數篇文章的發表,讓吳冠中在國內外藝術界聲名鵲起,中國美協江蘇分會與江蘇美術館共同為他主辦了“吳冠中作品展”,他也于第二年出任“第六屆全國美展”評委,并于1985年,以66歲的年齡,成為全國政協委員。

藝術史研究家邁克·蘇立文教授曾這樣評價吳冠中:單憑發表的文字就足以使他在藝壇上占有一席之地,尤其是他那強烈、簡練與坦誠的表達方式,可與他所崇拜的凡·高媲美。

吳冠中自己則說:“越到晚年我越覺得繪畫技術并不重要,內涵最重要。繪畫藝術具有平面局限性,許多感情都無法表現出來,不能像文學那樣具有社會性。”他還說:“我不該學丹青,我該學文學,成為魯迅那樣的文學家。從這個角度來說,是丹青負我。”不過,從對中國畫創新這個角度來說,吳冠中這一生不負丹青。

2010年6月25日23時57分,吳冠中在北京逝世,享年91歲。“吳先生走時,身上一件舊的紅夾克,腳上一雙以前寫生穿的旅游鞋。”他的學生劉巨德感傷地說。

(摘編自《北京晚報》)