中小學校園地下空間自然采光通風優化設計策略研究

李晨雪,盧 可

(南京工業大學建筑學院,江蘇 南京 210000)

0 引言

地下空間的利用極大提高了中小學校園建設的土地利用率。尤其對于南京、淮安等城市,為保護古城風貌,其建筑高度、密度受到種種限制,因此對于建筑地下空間的良好開發必將掀起一股熱潮。但是地下空間環境與地上空間環境截然不同,主要表現在地下空間位于地下、自然光線差、環境封閉、空氣流通較差,這些特定的因素都將會對人的心理及生理造成一定的影響,尤其對于處在身心健康發展的關鍵階段的中小學生而言,這些地下空間因素至關重要。

大多數地下建筑都屬于封閉空間,而且基本上都采用機械通風空調系統[1]和人工照明設施,這種空調系統和人工照明設施雖然能很好解決地下空間的空氣、照明等環境品質問題,但其耗能也是相當大的。目前,我國約15%的電能用在空調能耗上,新風能耗又占總空調能耗的25%~38%。相對地上建筑,地下建筑在通風環節消耗的能源要高很多,過高的使用成本肯定會限制人們對地下空間的開發利用[2]。因此許多設計者對地下空間采用自然通風進行了研究,探索自然通風在地下空間中的應用潛力。

查閱2015—2021年的國內外研究文獻中發現,國內對于校園地下空間自然光和風環境的關注較少,主要依賴人工照明和機械通風彌補這方面的缺陷,設計師往往在校園地下空間設計上投入極大的精力,從空間規劃布局、交通流線設計以及結構優化等方向闡述對地下空間的設計利用研究,對于地下空間的自然采光和通風等物理指標關注極少,很少進行專題研究和設計。因此,本文重點關注中小學校園地下空間的自然采光通風,并結合相關設計案例研究采光通風方式和設計策略,希望可以為未來的中小學地下空間采光通風方式優化提供一定的參考。

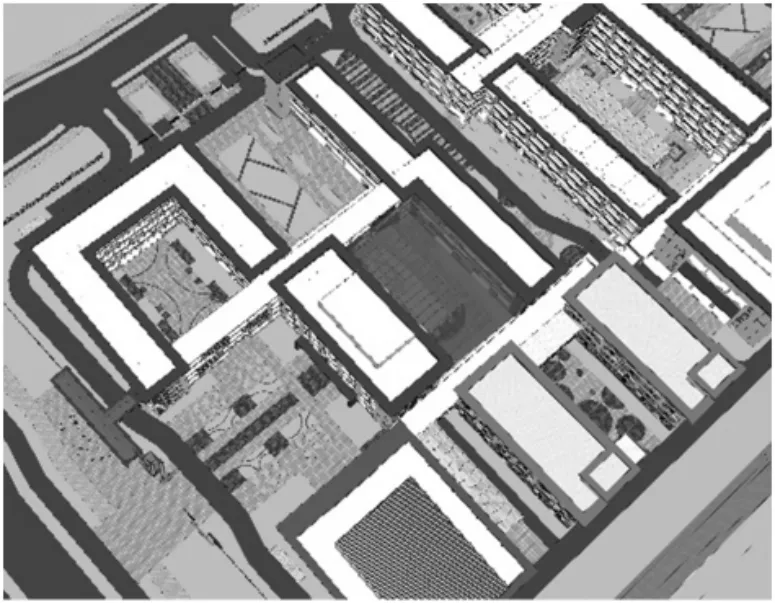

1 研究對象

本文選取淮安市清江浦區南部新城配套教育項目。該對象為一所正在進行建筑擴初設計的九年一貫制中小學建筑(圖1)。整個項目由于建筑密度和高度的限制,使得整個地塊較為擁擠,因此將部分功能放置地下,對地下空間進行了開發利用,主要通過下沉廣場組織地下各個功能。由于面積較為局促,使得進入地下空間的下沉廣場入口長×寬只有33m×14m,形成狹長的長方形,一定程度上影響了地下空間的自然采光與通風。

圖1 學校鳥瞰圖

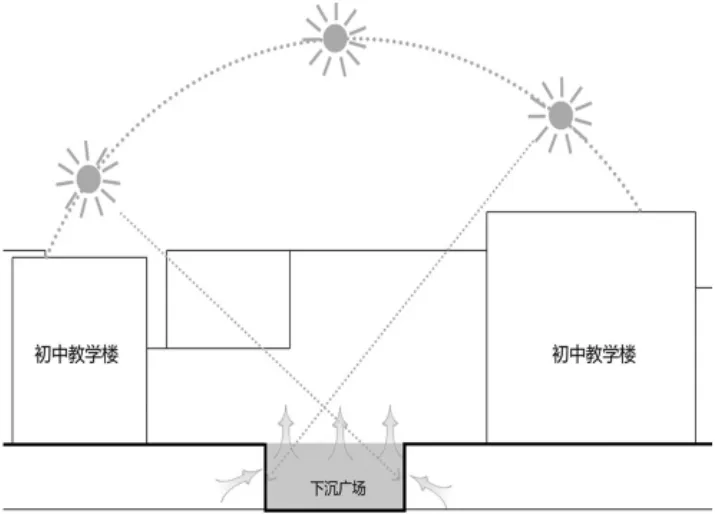

由于建筑體量較大,本文選取初中教學樓處的地下空間進行具體分析(圖2)。下沉廣場不僅可以起到對地下空間消防疏散的作用,還可以改善地下空間的自然采光通風(圖3)。此處地下空間功能為圖書館、閱覽室。為滿足建筑窗地比和采光要求,因此建筑四周采用玻璃材質。

圖2 初中下沉廣場位置

圖3 初中下沉廣場位置

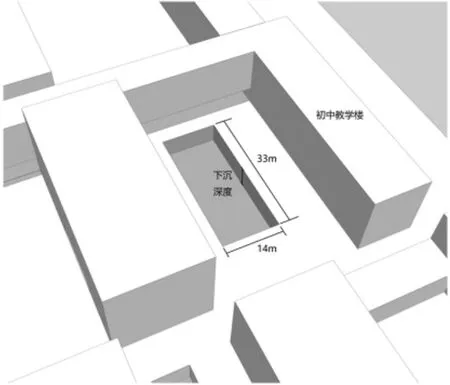

地下空間的采光系數最優值出現在下沉高度為5m[3]。但考慮到地下設備管線布置、地上植被覆土需求以及過大下沉深度給中小學學生心理帶來不良感受,因此本文選取下沉廣場深度為5.5m和6m。分別對方案一(下沉深5.5m)和方案二(下沉深度6m)兩種情況,建立簡化模型(圖4)。使用ECOTECT和PHOENICS軟件對下沉廣場的采光、通風數值模擬。研究不同廣場下沉深度對地下空間的自然采光通風影響,針對實驗結果提出優化策略。

圖4 下沉廣場模型

2 自然采光的模擬與分析

2.1 模擬方案

2.1.1 氣象參數

利用ECOTECT軟件對下沉廣場的光環境進行模擬。根據《建筑采光設計標準》(GB50033—2013)[4]淮安市氣象條件,天空照度模型設定為CIE全陰天模式。光氣候分區中屬于第Ⅳ區,計算天空照度設定為4500lx。時間為8月1日正午12:00。

2.1.2 模擬對象

針對方案一(下沉深度5.5m)和方案二(下沉深度6m)兩種情況,通過下沉廣場進入地下空間,對不同下沉深度的地下空間的自然采光進行模擬,分析對比結果。

2.1.3 實驗方法

采用網格法均勻布點,取下沉廣場距地1.2m[5](中小學學生視覺高度)高度水平面上的采光系數,分析下沉廣場采光潛力大小。

2.2 分析結果

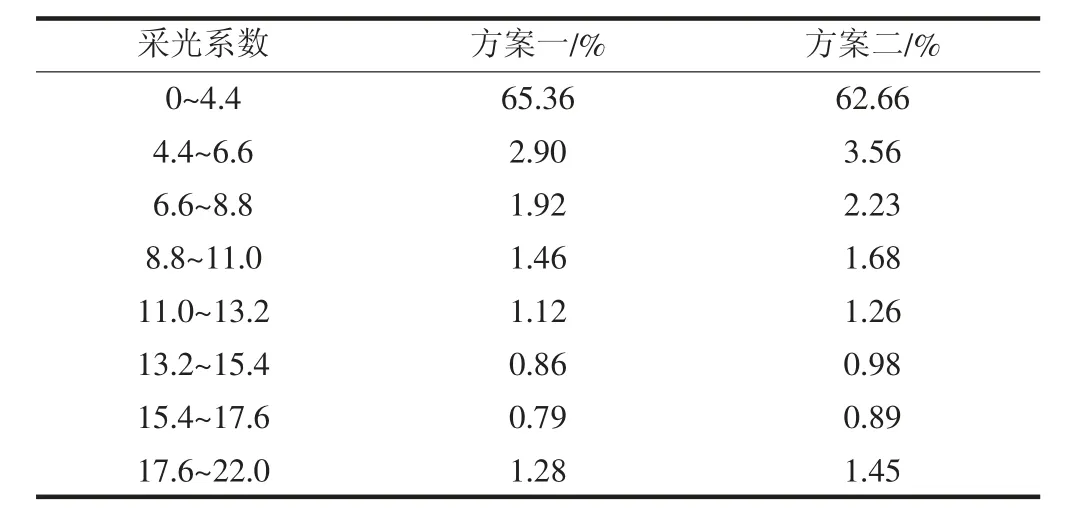

由ECOTECT模擬得出兩個方案平均采光系數,其對比如表1所示。

表1 不同下沉深度的地下空間采光系數分布對比

由于下沉廣場四周采用玻璃材質,靠近地下空間建筑外側一周的采光系數較大,靠里處采光系數較小。方案一的平均采光系數為17.68%,方案二為18.56%。且對比兩者下沉廣場的采光系數發現,下沉深度較大的方案二的采光系數反而比下沉深度較小的方案一稍大一些,方案一采光系數大于17.6%的為1.28%,方案二為1.45%。由此可見,當下沉廣場四周采用玻璃材質時,下沉深度較大一點,有利于增加室內采光。

3 自然通風的模擬與分析

3.1 模擬方案

3.1.1 氣象參數

考慮通風降溫情況,本文主要分析夏季的下沉廣場室外自然通風。根據《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》(GB50736—2012)[6],得到淮安市夏季氣象數據分析,取夏季風速為2.6m/s,風向為ESE。

3.1.2 模擬對象

利用PHOENICS軟件對下沉廣場的風環境進行模擬。對方案一(下沉深度5.5m)和方案二(下沉深度6m),進行下沉廣場自然通風的數值模擬,判斷下沉廣場通風潛能大小。下沉廣場不同點的壓力差代表著該處的自然通風潛能。分別選取南北兩側以及中部共12個點風壓數值,通過風壓差值,分析距離下沉廣場距地面1.2m處自然通風潛力。

3.1.3 邊界條件設置

本文采用標準κ-ε方程,進行模擬計算,室外風場來流邊界條件的確定主要由來流的速度分布、風向、湍流強度和湍流耗散決定。由于受到近地面粗糙度的影響,來流風會在與地面垂直的高度方向上產生速度梯度與速度邊界層,其速度分布的特點與距離地面高度、地面粗糙度有關。本文參考了ASHRAE手冊中給出的指數邊界層函數法對入口來流速度來進行定義,其表達式如式(1)所示。

式中:Vh——任意高度處的風速,m/s;Vref——參考高度處的風速,一般指氣象資料中給出的風速值,m/s;Href——對應參考風速的高度,一般指氣象臺的測量高度,通常這個高度為10m;H——對應Vh的任意高度,m;α——地貌粗糙指數,根據我國《建筑結構荷載規范》(GB5009—2001),將地面粗糙程度可分為4類,淮安地貌粗糙度指數取0.22。

3.2 分析結果

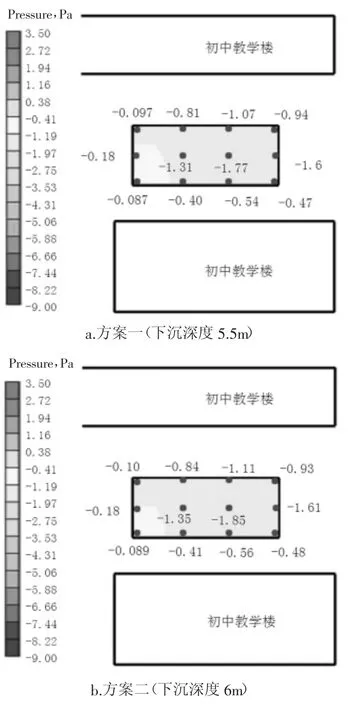

利用PHOENICS軟件對兩方案下沉廣場室外自然通風進行模擬分析得到變化情況,如圖5所示。

圖5 不同下沉深度的地下空間風壓變化

由軟件模擬得出,方案一和方案二的風速差別并不大,方案一(下沉深度5.5m)平均風速為2.16m/s,比方案二(下沉深度6m)的平均風速2.13m/s稍大一些。兩者主要差別體現在風壓上。

方案一(下沉深度5.5m)下沉廣場風壓值為-1.77~-0.087Pa之間,風壓差為1.683Pa。方案二(下沉深度6m)則是處于-1.85~-0.089Pa,風壓差為1.761Pa。方案二的風壓差更大,更有利于自然風的引入。由此可見,方案二的自然通風效果比方案一好。

4 結語

對于中小學校園地下空間設計而言,良好的自然采光通風,不僅能夠節約能源,更重要的是,改善正處于身心成長關鍵期的學生們,對于地下空間悶、熱、潮濕、通風、采光不足等主觀感覺,使其擁有良好的人居環境舒適度。本文結合淮安市清江浦區南部新城配套教育項目,同時綜合以上實驗模擬分析,得出以下結論。

當方案以下沉廣場來組織地下空間功能布局,且下沉廣場四周的材質為玻璃時,適當增加下沉廣場的下沉深度,對建筑的地下空間自然采光有一定的改善作用。

當方案以下沉廣場來組織地下空間功能布局,且廣場進深較小時,適當增加下沉廣場的下沉深度,則可以在一定程度上增加風壓來達到更佳的通風效果。

結合安市清江浦區南部新城配套教育項目得出,下沉廣場下沉深度在6m,為最優自然采光與通風方案。同時本方法可以對具體工程實踐具有指導意義。