小兒隱睪扭轉7例診治分析并文獻復習

林金鳳, 馬洪

隱睪并發扭轉是臨床相對少見的一種急診, 但常因其缺乏特異性表現及認識不夠等而被延誤診治, 錯失最佳挽救時機, 導致睪丸缺血壞死[1-2]。因此早期的確診與及時救治尤為關鍵。為探討隱睪扭轉的診治要點, 提高人們對此病的認識, 本研究總結了7例小兒隱睪并扭轉的臨床資料, 并進行文獻復習如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料本研究符合《世界醫學協會赫爾辛基宣言》相關要求, 病兒近親屬對研究方案簽署知情同意書。選取2015年1月至2020年10月遵義醫科大學附屬醫院收治的7例隱睪并扭轉病兒中, 發病年齡中位數為9歲, 范圍為2個月至13歲;發病至手術時間的中位數為54 h, 范圍為14~102 h;首診誤診3例(42.9%), 其中2例外院誤診為腹股溝嵌頓疝, 1例外院誤診為急性腸炎;病兒均無明確誘因史;扭轉均發生于左側, 其中雙側隱睪并左側扭轉2例, 左側隱睪并同側扭轉5例。

1.2 臨床表現本組中, 1例病兒因拒乳、哭鬧不安入院, 查體可見雙側腹股溝區及陰囊均不對稱, 左側腹股溝區可見一包塊, 表面發紅, 皮溫稍高, 觸痛明顯(病兒哭鬧加劇), 同側陰囊空虛。1例因左下腹痛伴惡心、嘔吐入院, 查體左下腹輕壓痛, 左側腹股溝區觸及一質韌且不可回納性包塊, 觸痛, 患側陰囊空虛。其余5例均因一側腹股溝區包塊伴疼痛入院, 其中3例查體同前1例;另外2例雙側陰囊均空虛, 于雙腹股溝區觸及大小不等的包塊, 患側包塊較對側稍大, 觸痛明顯。

1.3 輔助檢查病兒入院后均行彩色多普勒超聲(CDFI)檢查;其中5例病兒左側陰囊空虛, 于同側腹股溝區可探及睪丸樣回聲, 其內血流信號明顯減弱或消失, 而對側陰囊及腹股溝區未見明顯異常, 考慮為左側隱睪并扭轉。2例病兒雙側陰囊內均無睪丸組織, 均于雙側腹股溝區探及睪丸樣回聲, 左側內未見明顯血流信號, 右側睪丸形態輪廓正常, 未見異常血流信號, 考慮為雙側隱睪合并左側睪丸扭轉(如圖1)。

圖1 雙側腹股溝管隱睪并左側睪丸扭轉病兒彩超

1.4 診斷及治療為進一步確診及治療, 所有病兒均行手術探查, 術中明確為隱睪并扭轉后, 根據Arda、Ozyaylali[3]報道的方法判斷睪丸的去留, 即針扎睪丸深達髓質, 如立即滲血即為Ⅰ級;立即無血, 但10 min之內有滲血為Ⅱ級;超10 min仍無出血為Ⅲ級。并對達Ⅰ、Ⅱ級病兒進行患側睪丸復位下降固定術, Ⅲ級病兒行患側睪丸切除術。術后對病兒進行隨訪3個月至1年。

2 結果

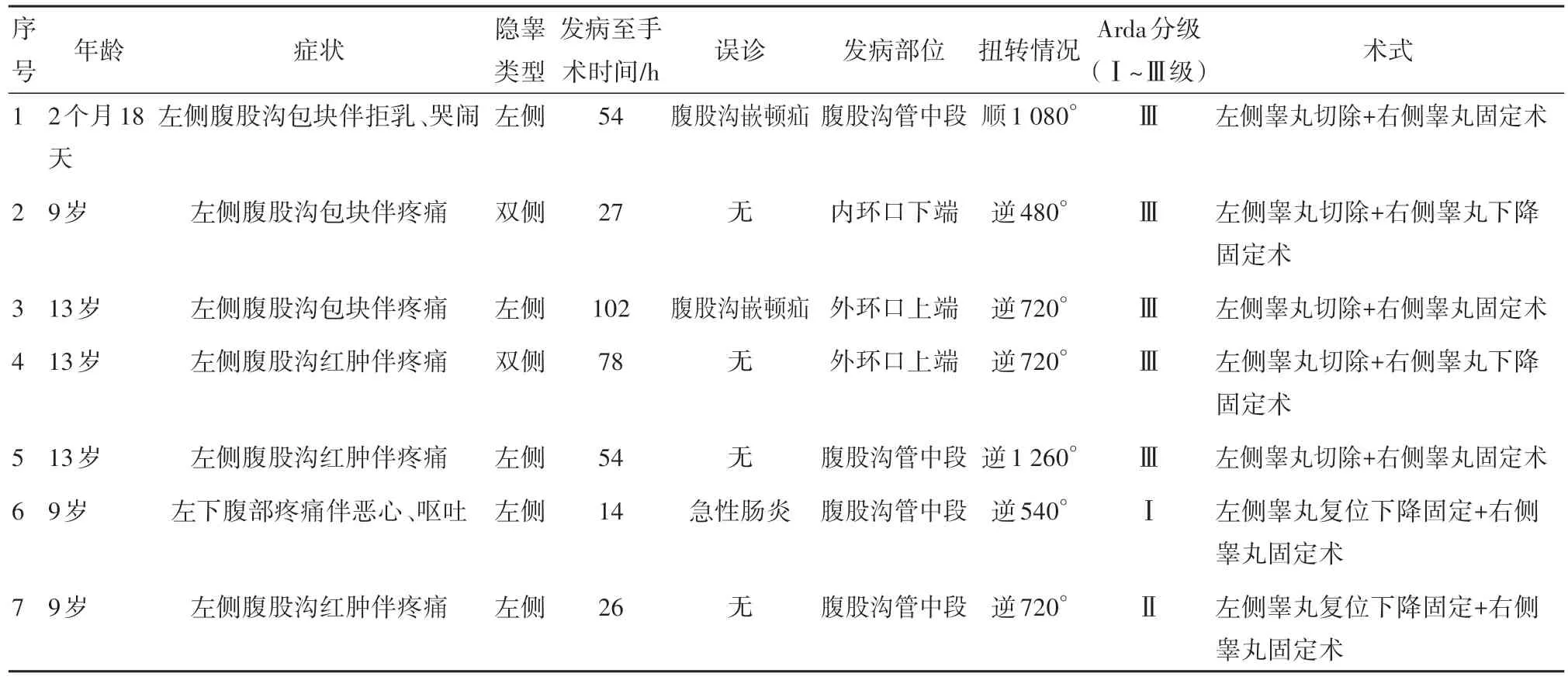

術中探查見所有病例均為左側腹股溝管隱睪扭轉;其中2例病兒(均單側隱睪)患側睪丸外觀稍腫脹, 呈暗紅色, 復位后經溫鹽水濕敷15 min, 睪丸顏色逐漸變淺, 針刺睪丸10 min內均可見鮮紅色血液流出。其Arda分級為Ⅰ~Ⅱ級, 予患側睪丸復位下降固定術+健側睪丸固定術。5例病兒睪丸腫脹明顯, 呈紫黑色(如圖2), 復位后經溫鹽水濕敷15 min, 睪丸顏色仍無明顯變化, 針刺均無鮮血流出, 已達ArdaⅢ級, 與病兒家屬溝通并取得同意后行扭轉睪丸切除+健側睪丸固定術/對側隱睪下降固定術, 術后病理結果均提示睪丸出血性梗死。本組研究中, 隨訪時通過CDFI檢查發現, 5例患睪切除病兒的健側睪丸輪廓、大小均正常或稍增大且血供無異常;而保留患睪的2例病兒中, 扭轉復位側睪丸發生不同程度的萎縮, 血供未見明顯異常。病兒臨床資料及術中情況如表1。

圖2 隱睪并扭轉病兒術中見壞死睪丸

表1 睪丸扭轉病兒7例的臨床資料及術中情況

3 討論

隱睪并扭轉作為一種特殊的睪丸扭轉, 好發于嬰幼兒和青少年時期, 其中以1歲左右最為多見[4]。但這與本組病例中位年齡9歲不一致, 可能與本研究病例數少、收集時間短有關。盡管其在臨床上少見, 但大量研究結果顯示, 陰囊外睪丸較陰囊內睪丸更易發生扭轉。據報道, 國外隱睪發生睪丸扭轉的風險較陰囊內睪丸扭轉高10倍, 而此值在國內更是國外的2~5倍[5]。此外, 其結局與時間密切相關, 每延遲10 min, 睪丸壞死的風險增加近5%[6]。并且隱睪扭轉缺乏特征性表現, 誤診率極高, 故隱睪扭轉更應引起人們的重視。現就本組隱睪扭轉的臨床特點、診治概要及相關文獻復習如下。

3.1 臨床表現隱睪位置多樣, 其中約70%的隱睪查體時可觸及;對于無法觸及的睪丸, 約30%于腹股溝及陰囊區域, 55%位于腹腔內, 15%缺失[7-8]。隱睪并發扭轉時常見的表現包括腹部或腹股溝區疼痛、發熱、惡心、嘔吐、飲食不佳和躁動等[5]。嬰幼兒則主要表現為哭鬧不安、拒乳或患側下肢活動受限, 本組1例(14.29%)。至于體征, 體表可觸及的隱睪, 查體時往往可見局部包塊伴明顯壓痛, 本組3例, 另有3例系局部紅腫伴疼痛;而無法觸及的隱睪, 則往往壓痛部位不明確。但他們均有一個共同點:患側陰囊空虛。然而由于其臨床癥狀缺乏一定的特異性, 較易與急腹癥相混淆, 臨床醫生常常因此而忽略了外生殖器的檢查, 從而導致誤診、漏診。因此對于男性病兒, 不管是以急腹癥、不明原因的哭鬧、煩躁等表現來就診, 均需警惕隱睪扭轉的可能。

3.2 輔助檢查CDFI檢查可觀察到睪丸的位置、大小、形態、血流信號等信息, 是當前識別隱睪扭轉的首選檢查。其典型表現為于非陰囊區探及睪丸組織樣回聲, 且睪丸內血流信號減弱或消失, 本組5例CDFI檢查提示隱睪血流信號消失、2例血流信號減弱。CDFI檢查對睪丸扭轉的診斷靈敏度為95%~100%, 特異度為96%~98%[9], 準確率可達97% , 可有效地判斷睪丸扭轉及其缺血嚴重程度[10]。有研究發現扭轉睪丸在CDFI下存在兩種特殊灰階, 隨著扭轉時間的增加, 此灰階顯著增加, 可為睪丸存活能力的預后信息提供參考意義[11], 本組病例未測灰階。但因扭轉早期睪丸血流可無明顯變化或隱睪體積過小而顯影不佳等原因, 超聲檢查可出現假陰性結果, 故對此需高度警惕, 對于彩超無異常的疑似病例, 應動態復查彩超, 且進行雙側對比分析。此外, CT平掃、超聲造影、核素顯像、血小板平均容積也作為診斷及鑒別睪丸扭轉的輔助手段[12]。

3.3 診斷與治療隱睪扭轉的診斷依靠癥狀、體征及輔助檢查, 但最終的確診往往離不開手術探查。對于可疑病兒可據扭轉隱睪的不同位置選擇不同的探查術式, 可疑腹外型者常規行患側腹股溝區開放性手術, 而腹內型者則首選的腹腔鏡探查術。本組7例均為腹外型, 手術探查均采用開放性術式, 其中5例Arda分級為Ⅲ級, 2例Arda分級為Ⅰ~Ⅱ級。

在明確診斷后, 應采取何種治療方式, 學者們主張的態度各有不同。對于患側睪丸的處理, 有學者認為隱睪本身發育不良且扭轉后缺血損傷, 保留患睪已無實際意義, 均應行手術切除, 以防其產生損傷對側睪丸的有害因子及后期惡變可能[13]。也有學者認為腹內型睪丸扭轉癌變風險更大, 應予切除, 而腹外型扭轉睪丸的保留與否應視睪丸缺血損傷程度決定[13]。此外, 大部分學者則主張, 扭轉隱睪的去留與陰囊內睪丸扭轉一致, 均根據Arda分級決定手術方式。從保留器官和維護小兒的心理健康的角度出發, 我們更認同大部分學者的觀點。因此, 本組5例Arda分級為Ⅲ級者、均行患側扭轉壞死睪丸切除術;2例Arda分級為Ⅰ~Ⅱ級者、予以行患側睪丸復位下降固定術。

對于未扭轉側睪丸, 積極予以預防性固定于陰囊內已被眾多學者所認同, 尤其是一側睪丸切除或雙側隱睪者, 需預防其后期發生扭轉的可能。但仍有少部分學者以預防性固定可對睪丸會產生一定的損害性而持相反意見。鑒于Ito等[14]報道在隱睪扭轉手術中發現約70%的對側睪丸存在隱睪或滑動睪。并且通過查閱相關文獻, 也可見有不少關于一側隱睪切除術后, 健側睪丸發生扭轉的案例, 所以我們也認為有必要行對側睪丸固定術, 以預防不可預計的不良事件發生。

3.4 預后睪丸對缺血較敏感, 睪丸扭轉的最佳手術時間為6 h內[15], 而隱睪常伴有發育不良, 扭轉缺血可能對隱睪病兒損害更加嚴重。但目前隱睪伴扭轉病兒手術搶救和存活時間窗口與陰囊內睪丸扭轉相比是否有差異, 目前尚無明確定論。有學者提出隱睪扭轉應爭取在出現癥狀后6 h內完成手術[16]。同時有研究報道隱睪扭轉于6 h內完成手術的挽救率高達90%, 但當扭轉>360°, 即便<4 h, 睪丸也容易發生萎縮[1]。Naouar等[7]報道6例行復位固定術的扭轉隱睪, 在術后隨訪中發現, 扭轉時間>6 h者均發生了萎縮。張展等[17]在一項關于隱睪扭轉的回顧性分析中發現扭轉角度>360°且病程>10 h的復位者, 隨訪預后較差。本研究中, 2例得以保留患睪的病兒扭轉時間已超6 h, 且扭轉角度也>360°, 其后期亦發生了不同程度的萎縮。由此可見缺血再灌注損傷對睪丸的活性有著延遲和持續的影響, 隱睪扭轉時間越長, 扭轉角度越大, 盡管術中得到保留, 其后發生萎縮率亦越大。

綜上所述, 隱睪并扭轉臨床雖少見, 一旦陰囊無睪丸、伴腹股溝區包塊疼痛或下腹疼痛, 首診本病;并積極行CDFI檢查, 明確是否為睪丸, 以及血供情況;在高度疑診時積極手術探查, 依據Arda分級決定睪丸取舍, 若睪丸壞死切除、常規行健側睪丸固定術/對側隱睪下降固定術。