治療期望值與腦卒中恢復期患者肢體功能的相關性研究

仰唯棟,宋杰

湖州市第一人民醫(yī)院康復醫(yī)學科,浙江湖州 313000

近年來腦卒中的發(fā)病率一直處于增長趨勢,是一種常見病和多發(fā)病[1]。高發(fā)病率、高致殘率、高復發(fā)率和高死亡率是腦卒中的典型特點,絕大部分的患者都會遺留不同程度的功能障礙,嚴重降低了患者的生活質量[2-3]。研究表明,積極有效的康復訓練能最大限度的降低患者功能障礙[4],康復訓練仍是最有效的治療方式。然而,腦卒中恢復期病程漫長,治療進展緩慢,后遺癥和并發(fā)癥復雜等一系列問題困擾著整個康復過程,患者往往需要經過長期的康復才能回歸家庭和社會。面對長遠的康復計劃時,患者都存在或高或低的治療期望,因此,治療期望值可能是影響肢體功能恢復的原因之一。目前國內康復醫(yī)學文獻鮮有關于腦卒中恢復期患者的治療期望的報道。鑒于此,為提高臨床治療效率,加快患者康復進程,本研究就治療期望值對于腦卒中恢復期患者肢體功能恢復的影響進行初探。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2018 年9 月至2019 年9 月湖州市第一人民醫(yī)院康復醫(yī)學科收治的腦卒中偏癱患者80 例,采用Herth 希望指數量表(Herth hope index,HHI)[5]對其進行問卷調查研究后,根據問卷中患者對治療期望分數的高低,分為A 組(12~30 分,低治療期望,n=40)和B 組(31~48 分,高治療期望,n=40)。納入標準:①符合《中國腦卒中防治報告2016 概要》中腦卒中的診斷標準[6],并經過CT 或MRI 診斷為腦卒中患者;②根據《中國急性缺血性腦卒中診治指南2010》[7],選取發(fā)病時間15 天至6 個月的患者;③均存在不同程度的肢體功能障礙;④患者臨床資料完整,能完成治療;⑤患者知情同意。排除標準:①合并嚴重的心血管系統(tǒng)、血液系統(tǒng)、腎功能不全等疾病;②腦卒中后伴有認知障礙、精神障礙;③中途退出治療者。A 組中,男24 例,女16 例,左側偏癱19 例,右側偏癱21 例,年齡(61.36±9.87)歲,病程(97.58±41.67)d。B 組中,男23 例,女17 例,左側偏癱18 例,右側偏癱22 例,年齡(61.87±9.76)歲,病程(95.82±36.34)d。兩組患者性別、病程、年齡、偏癱位置等一般資料比較,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經湖州市第一人民醫(yī)院醫(yī)學倫理委員會批準[倫理審批號:倫審第(2020KYLL015)號]。

1.2 治療與康復訓練方法

兩組均采用相同的常規(guī)藥物治療和康復訓練,常規(guī)藥物治療主要包括降血糖、降血壓、降血脂、抗肌痙攣等。康復訓練內容主要包括床邊良肢位擺放、上下肢關節(jié)被動活動訓練、翻身訓練、Bobath療法訓練、本體感覺神經肌肉促進療法訓練、轉移訓練、坐位及站立平衡訓練、全身肌力訓練、步行訓練、物理因子治療、運動再學習、作業(yè)療法等康復訓練。所有治療都由同一主管治療師采用“1 對1”方式進行治療,每次治療時間為2h,1 次/d,1 周訓練5d,總療程均為4 周。

1.3 臨床評估方法

①肢體功能恢復情況[8]:兩組患者治療前后的肢體功能均采用Fugl-Meyer 運動功能(Fugl-Meyer assessment,F(xiàn)MA)評分進行評估,F(xiàn)MA 評分包含上肢、下肢兩部分,其中上肢部分66 分、下肢部分17項共34 分,總分為100 分,評分越高說明肢體功能恢復越好。②日常生活能力評定[9]:兩組患者治療前后均采用日常生活活動能力(activities of daily living,ADL)評分進行評估,ADL 評分總分為100分,評分越高說明日常生活能力越好。③平衡功能評分[10]:兩組患者治療前后均采用Berg 平衡量表(Berg balance scale,BBS)評分進行評估,BBS 評分總分為56 分,評分越高說明平衡功能越好。

1.4 統(tǒng)計學方法

采用SPSS 22.0 統(tǒng)計學軟件對數據進行處理分析,計量資料以均數±標準差()表示,組間比較采用t檢驗,P<0.05 為差異有統(tǒng)計學意義。

2 結果

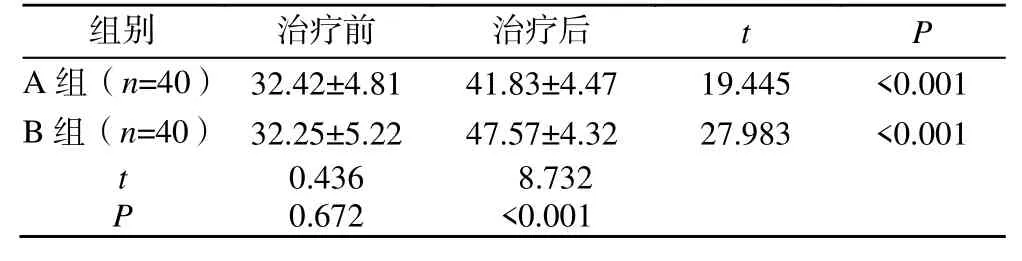

2.1 FMA 評分比較

治療前,兩組FMA 評分比較,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。治療后,兩組FMA 評分均較治療前明顯提升,且B 組評分明顯明顯高于A 組,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者治療前后FMA 評分比較(,分)

表1 兩組患者治療前后FMA 評分比較(,分)

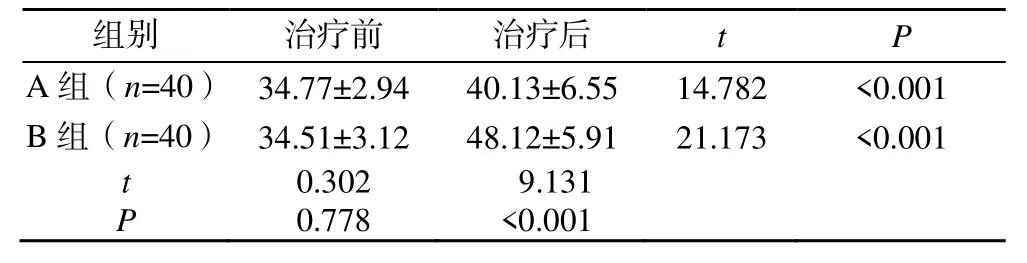

2.2 ADL 評分比較

治療前,兩組的ADL 評分比較,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。治療后,兩組ADL 評均較治療前明顯提升,且B 組評分明顯高于A 組,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者治療前后ADL 評分比較(,分)

表2 兩組患者治療前后ADL 評分比較(,分)

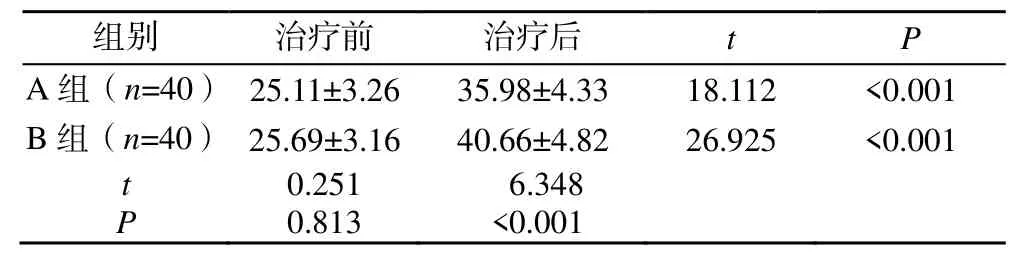

2.3 BBS 評分比較

治療前,兩組BBS 評分比較,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。治療后,兩組BBS 評分均較治療前明顯提升,且B 組評分明顯明顯高于A 組,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者治療前后BBS 評分比較(,分)

表3 兩組患者治療前后BBS 評分比較(,分)

3 討論

至今為止,腦卒中一直是康復醫(yī)學科收治較多的病種,患病后的肢體功能障礙主要表現(xiàn)為偏癱、運動功能缺失、失去平衡能力和協(xié)調能力,嚴重影響患者的日常生活能力[11-13]。此外,腦卒中通常病程長、治療進展緩慢,患者在面對長期的康復時會出現(xiàn)高低不同的治療期望。在運用現(xiàn)代先進的康復技術和設備或采用傳統(tǒng)醫(yī)學對患者肢體功能進行改善時,能否利用患者治療期望來達到滿意的治療效果是康復工作新的研究和實踐的方向。

本研究探討了腦卒中患者治療期望的高低對康復訓練效果的影響。結果顯示,兩組患者接受相同內容、時間、頻率的康復訓練后,在FMA 評分、ADL評分、BBS 評分中均得到明顯提升,提示低治療期望患者和高治療期望患者在經過康復訓練后,肢體功能都能夠得到一定程度的改善,這與張通[14]、紀紅等[15]關于腦卒中后康復訓練的研究一致。同時本研究也顯示,B 組的FMA 評分、ADL 評分、BBS評分明顯高于A 組,表明高治療期望的患者相較于低治療期望的患者能夠取得更滿意的治療效果。結合患者的康復訓練和臨床康復工作實際來分析,高治療期望的患者具有更強的主觀能動性,對于主動訓練的意愿更為強烈,而低治療期望的患者更熱衷于物理因子、針灸等被動治療,依賴于他人給予的幫助,對主動訓練存在消極或否定態(tài)度,肢體參與主動訓練的完成度低,功能恢復受到限制。對于康復工作者而言,康復治療不僅面對的是肢體功能訓練,更是腦卒中后失能的患者。現(xiàn)代康復醫(yī)學是將患者的生理、心理、社會活動作為整體的康復。因此增加切實可行的應對策略,積極調動患者的治療期望,才能使患者更好地配合康復訓練,達到滿意的治療效果,促使肢體功能往預期的方向發(fā)展。值得一提的是,治療期望的高低同樣受到康復醫(yī)生和治療師的功能預測的影響,預后評價是患者康復訓練的基準和康復動力[16]。在漫長的康復訓練過程中,康復醫(yī)生和治療師都不能輕易下判定,力求肢體功能恢復最大化,積極有效的評估必不可少。

綜上所述,當康復醫(yī)生和治療師面對功能障礙突出的腦卒中患者時,除了尋找優(yōu)越的治療來改善肢體功能障礙之外,還要考慮患者的治療期望對肢體功能恢復的影響,這兩者相輔相成,不宜偏廢。此外,本研究的樣本量較小且康復治療周期短,后續(xù)效果還需追蹤觀察。同時,目前關于如何調動腦卒中患者的治療期望還缺乏科學規(guī)范的方式和方法,有待進一步探索。