基于腰部關節活動的人體皮膚形變研究

周銘鑫 何佳琦

(武漢紡織大學服裝學院,湖北 武漢 430200)

一、人體腰關節

腰椎骨、骶骨和兩側的髂骨共同構成了人體腰部的骨骼,這之中最重要的是腰椎,它上接胸椎,下連骶椎,共同構成人體軀干的中軸線,成為人體的支柱。同時,腰椎還肩負著支持骻部和下肢的重任,對身體有緩震、運動、平衡的作用。

人體腰部的形態特征呈梯形結構,腰圍處最細依次到髖關節處。所以從服裝設計的角度去審視人體,人體皮膚在向左右側彎曲、前后彎曲動作的影響下,腰部位的變化隨著彎曲的程度,皮膚有不同程度的滑移。腰脊關節與胸部連接緊密,活動幅度大、范圍廣,影響上下身連接的紙樣設計。所以,在運動機能的結構設計上要多考慮腰脊關節運動的影響。因此,腰脊關節前屈、后仰、側屈、水平扭轉四個方向的動作對于服裝的日常穿著來說,收腰過緊的衣服會讓人感到不舒適。因此在設計服裝時,需要考慮腰部運動區域的放松量。分析運動姿勢,研究各種姿勢下身體皮膚的變形是設計具有良好適體性功能服裝的必要前提。

二、皮膚形變測量實驗

1.實驗條件、對象及工具

實驗條件:室溫22—24 度

實驗對象:選取了10 名年齡為20-25 歲的A 體型在校女大學生,身高為160-165cm,體脂(BMI 指數)為18-23,均值可作為基礎數據分析使用。

實驗工具:塑料卷尺、水溶性簽字筆、有機玻璃直尺、量角器、記錄板。

2.實驗步驟

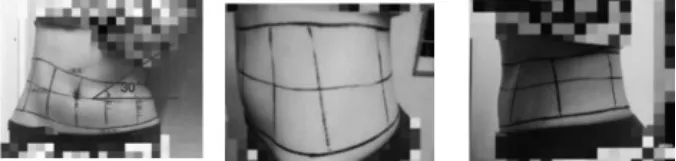

測量人體動態形變的方法有拉伸線法、體表畫線法、石膏帶法與捺印法等。本實驗采用體表畫線法,在人體腰關節相應位置確立測量部位并劃線,為確保實驗姿態完成的準確性及正確掌握腰關節皮膚狀態,需要在腰部繪制橫縱向線,劃分出腰圍以下至髖關節的主要結構線,橫向分五個橫截面,縱向分八面,為后期測量奠定基礎。如圖1 所示。

圖1 筆者繪制人體形變圖

3.測量姿態

腰部的活動范圍較小,經過前期資料查詢和預實驗測試,選用日常生活中經常做的4 個動作:1、靜態姿勢(自然站姿)。2、腰部向左側彎曲30°。3、腰部向右彎曲30°。4、腰部向前俯 30°。

4.實驗過程

整個實驗過程中,受試者保持直立狀態。測量時軟尺貼于體表,不可緊壓皮膚,且讀取數據時視線垂直刻度線。測量人員需進行統一培訓,為控制測量誤差,每個部位測試5 次,取平均值,確保測量誤差控制在允許范圍內。首先測量靜態下的數值,測量范圍為畫線部位的每個交點之間的距離。橫軸縱軸分別測量每個交點的長度5 次,取平均值。由于腰部運動幅度不大,服裝的應變表現為滑移、褶皺、延展或限制人體運動,本文根據人體腰關節的運動特點和范圍得到人體在日常運動中經常做的動作,以此確定被測者分別呈自然姿態,腰部向左側彎曲30°、腰部向右彎曲30°、腰部向前俯30°這4 種實驗姿勢。因皮膚的拉伸程度不同,因此在網格線圖上每段的長度都會發生變化,根據靜態測量的方式,以此類推,測量4 種不同狀態下得到的相應皮膚拉伸變化的數據。

5.腰關節尺寸伸長率的計算

根據下公式計算腰關節皮膚靜、動態長度形變率α:

式中:正值表示伸長,負值表示收縮。

三、試驗結果與分析

1.數據分析

由試驗測得的數據計算得出被測試者在四種不同狀態下的腰脊關節皮膚網格數據平均值和皮膚形變率。

圖2 從左往右步驟一:靜態姿勢(自然站姿)正面圖,背面圖,側面圖

圖3 從左往右步驟二:腰部向左側彎曲30°正面圖,左側面圖,右側面圖

圖4 從左往右步驟三:腰部向右彎曲30°,步驟四:腰部向前俯30°

2.靜態姿勢數據結果分析

在腰圍——中間圍——至髖關節圍上圍度是遞增的,在從肚臍前側長到左側長是遞減的,左側長到后側長是遞增的。

3.向左側彎腰30°數據結果分析

在人體向左側彎曲30°之后,腰圍收縮,中間圍到髖關節圍呈拉伸狀態,前側長到左前二處于逐步收縮狀態,皮膚伸長率呈負增長,左側長到左后二皮膚也是呈收縮狀態,但是收縮狀態依次遞減,直到后側長皮膚伸長率達到正值,也就是拉伸狀態,是左縮右拉狀態。

4.右彎腰30°數據結果分析

腰圍仍處于收縮狀態,中間圍和髖關節圍處于皮膚拉伸狀態,皮膚伸長率為正值,但是逐步遞減,也就是皮膚伸長率降低。

5.前俯 30°數據結果分析

前俯后的腰圍至髖關節圍都是處于收縮狀態,皮膚伸長率為負值,而且腰圍到髖關節圍的皮膚收縮逐步減少。

6.前腰部向前俯45°數據結果分析

前俯后腰圍至髖關節圍都是處于拉伸狀態,皮膚伸長率為正值,而且腰圍到髖關節圍的皮膚拉伸逐步減少。

7.腰部向后仰30°數據結果分析

后仰30°之后的腰圍至髖關節圍都是處于收縮狀態,皮膚伸長率為負值,而且腰圍到髖關節圍的皮膚收縮逐步減少。

8.測量結果分析

表1 不同運動狀態下腰部皮膚變化率測量結果分析表

9.數據結果分析

從腰部向下至髖關節皮膚伸長率逐步遞減,從前側長到左側長皮膚伸長率逐步遞減。

從左側長到后側長皮膚伸長率逐步遞增,髖關節部位的皮膚伸長率最小,肚臍偏上至腰部位的皮膚伸長率與后背的同等位置皮膚伸長率最大。

圖5 從左到右前面體表皮膚變化分析圖,后背體表變化分析圖,變化率分析圖

四、結論

本文基于腰脊關節前屈、后仰、側屈、水平扭轉四個方向的動作,通過體表描線法,測量了受試者后中線、后側線、側縫線、前側線、前中線各個部位的縱向皮膚形變,并對皮膚變化率與腰脊關節前屈角度進行相關性分析,研究表明:經過試驗腰圍以下至髖關節這部分,腰脊關節在側屈 30°、水 平扭轉45°、后 仰30°這三種極限位置時,全身各部位的縱向皮膚形變率均低于20%,體表尺寸較穩定。隨著腰脊關節活動角度的增大而增加,其余部位尺寸較穩定。前身腰圍到臀圍區域在腰脊前屈時皮膚收縮形變最大,腰圍至肚臍的橫截面這部分的皮膚伸長率也最大,其次是腰部側面變化率大。髖關節的皮膚伸長率變化小,髖關節起支架作用,支撐衣服。腰部至臀部是由脊椎支撐的,人體姿勢與動作的不同,引起人體不同部位附近的體表皮膚發生相應的形變。皮膚的變形量是由于肌肉在運動過程中所引起的,人體在深呼吸以及飯前飯后腰圍都發生極大的改變。