詞翰獨超群 人生苦修行

——顧隨先生書法藝術的當代價值

⊙ 劉宗超

顧隨先生一生經過晚清、民國、中華人民共和國初期三個階段,所生活的20 世紀上半葉,戰亂頻仍、新舊碰撞、民不聊生,這對他的人生和事業產生了深刻影響。他一生在學校教書育人,教學的同時沉浸于詞、曲、詩、小說、散文等文學創作。他一生使用毛筆書寫,在書法藝術實踐上形成了自己的獨特風格。顧隨書法藝術的當代價值,一是他在特殊時代背景下鮮明的帖學取向,在后期專攻章草具有獨特時代意義;二是詩詞等文學修養和成就對書法創作具有獨特價值。本文試從這兩方面談一談。

一、行草書與章草創作

從書法藝術發展趨勢來看,顧隨處于由晚清碑學熾盛到民國時期碑帖結合、帖學回歸、行草之法逐漸復興的歷程中。尤其是師從帖學領軍人物沈尹默的經歷,讓顧隨先生的書法實踐和時代潮流接上了軌。1917 年顧隨由天津的北洋大學轉入北京大學法科經濟門,1918 年經本人申請、校長蔡元培批準,由法科轉入文科英文學門,1920 年夏畢業奔赴濟南、青島任教,直到1929 年又回到燕京大學任教。1917年蔡元培先生任北大校長后,成立了北京大學書法研究會,會長即是深孚眾望的沈尹默教授,而沈尹默于1932 年離開北京大學南下上海發展。在這段時期,顧隨有兩段時間和沈尹默先生同在北京大學,也就是1918—1920 年、1929—1932 年,其他時段為師生書信交往。

理解顧隨和沈尹默書法取法的意義,要回到晚清以來的書法發展史。清代碑學的興起,使篆、隸、魏碑書體得到了突出發展,卻也造成了書法進一步發展的障礙。就連倡導北碑的康有為也注意到了這一弊端:“近世北碑盛行、帖學漸廢,草法則既滅絕。行書簡易,便于人事,未能遽廢,然見京朝名士以書負盛名者,披其簡牘與正書無異,不解使轉頓挫,令人可笑。”[1]因此,如何學習優秀帖學作品以復興行草筆法是時代向書家提出的考驗,一切優秀的書家都力求有所突破。吳昌碩、沈曾植、康有為、于右任,則致力于行草筆法的復興,他們的探索逐漸從碑體行書向碑體行草過渡。于右任在1927 年后還進一步倡導了草書的復興運動,“標準草書”曾一度引領書法發展風氣,這個意在文字改革的舉措對書法發展具有一定推動意義。由碑帖結合到帖學復興,必然走向對行草之法的重視。研究民國時期和中華人民共和國成立后的書法發展,沈尹默是一個重要線索。沈尹默由北而南,毅然取法并研究帖學,他以自己的聲望及學養,影響并團結了一批心儀帖學的人物,如馬公愚、鄧散木、潘伯鷹、白蕉等人,形成了“回歸二王”的潮流。由千年帖學傳統到清代中葉以后的碑學運動,再到20 世紀初以帖濟碑的探索,直至沈氏群體對帖學傳統的完全回歸,表現出了書法本體自覺而合理的發展規律。這對糾正時弊、更完整地繼承傳統書法精華、開啟一代新風,具有不容忽視的歷史意義。

顧隨行草書有兩個發展階段,前期取法沈尹默書風具有傳承意義,后期致力于章草書風的探索而有獨特價值。顧隨受到其師沈尹默詩詞書法的深入影響,據有關記載,他是先學習沈尹默的詩,后學習其書法。他在1942 年4 月致滕茂椿手札中說:“余于學詩,自十歲起至卅,仍是門外漢。卅以后,從尹默師游,始稍窺門徑。近五年來,致力于黃山谷、陳后山、陳簡齋、楊誠齋諸家之詩,自謂有得。惜默師遠在天南,無由印證耳。”[2]又在1953 年2 月11 日致滕茂椿手札中說:“不佞四十歲時方學默師書,今余已望六,始窺見古賢使筆運腕之妙,而于結體仍未能古樸茂密。”[3]從以上自述看,顧隨自10 歲至30 歲雖然也作詩,但是自己不滿意,自稱“門外漢”,30 歲以后始跟隨沈尹默學習古體詩方覺有得,有了突破性進展,40 歲始學沈尹默書法,在與沈師書札往來中,學習其書法是很自然的事情。

顧隨40 歲時題沈尹默手寫詩稿卷子的一首詩記錄了他對沈書的癡迷:“毫端紙上意何如,臨向寒窗臂欲酥。此事應知無敵手,少陵句法右軍書。(自注:字極精妙,臨寫數過,毫無入處。)”[4]沈、顧師生之間手札來往為數不少,現存一些手札文書俱佳,沈尹默手札書法精彩之處不讓宋、元,顧隨面對墨香四溢的沈尹默手札墨跡,反復臨寫研讀,受到的影響是非常深入的。

親其師信其道,顧隨40 歲以后對沈尹默書法的崇拜是非常突出的。他的一些手札墨跡受到沈尹默書法的鮮明影響,呈現出鮮明的帖學取向。不過,顧隨并未停留于此,他在尋找藝術上的自我。他說:“苦水之詞與字,亦不盡學尹默師。”[5]這是一位書法家的風格自省意識。在學習沈尹默書風之前,顧隨富有小時候的私塾功底,蘇黃法帖、《蘭亭序》、《圣教序》是他早年專攻的字帖,已經有了相當積累。他于1937年6 月題上海商務印書館民國十八年印《宋游丞相藏蘭亭玉泉本》卷頭有記:“余廿年前曾寫《蘭亭序》,信手涂鴉不足以言學書。比來心緒不佳,時時作字自遣,極喜《圣教》,以為可見右軍筆意。今日試臨《蘭亭》一過,乃知此帖多楷法,與《圣教》之用行草者各有佳妙不可及處,未可便顧彼而失此也。”[6]他于1938 年1 月信中說:“余于書初學蘇黃,近學李趙,結體之俗先不必論,而轉筆處苦不能圓乃必須先治之病癥。若于此本致力則對癥之藥也。有成與否毫無把握。病即不可不醫,書此聊當箴銘。”[7]1942 年暑假有記 :“日臨歐書一百余字。”1944 年的寒假記載 :“近一月來……只寫得《張黑女墓志》兩過,唐人千文一過,魏棲梧《善才寺碑》兩過,俱是寸楷方格眼子。”[8]這些記載,都說明顧隨在學習沈尹默書風時已經有了相當積累。

顧隨在坦言“不盡學尹默師”的同時,有了他獨特的個性追求。他約1940 年后一度專攻章草,并有專門的研究著述,這是其書法實踐和研究最值得重視的現象。據顧隨先生的女兒顧之京女士記述[9], 1940 年以后,顧隨先生由于研讀佛教文學而多觀賞、臨寫唐人所寫經卷,遂又留意興起于漢代的章草藝術,1952 年初開始了臨寫章草的日課。1948 年,弟子周汝昌購得《鄧文原章草真跡》一冊贈給老師,至此顧隨先生重新臨寫研讀此帖。并于此年8 月用8 天時間,將此鄧文原之臨寫本與《戲鴻堂法帖》五代徐鉉所書本以及太和館本、元趙孟 本、顏本五種臨本進行比較研究,在鄧文原所書本每一頁空白處留下密密麻麻的校點評述文字,約萬字以上。這一研究是顧隨先生留給我們的難得成果。

顧隨專攻章草出于愛好。他在1952 年12 月寫給盧季韶的信中說 :“我之寫章草,起初完全是養病消遣。后來下過一番工夫,便覺此體乃是中國最早之簡筆字。其時在漢朝,有隸無楷,更無后來之所謂草書。(此種草書,在漢字發展史上,稱曰今草。)此體繼承隸書,后來之楷書、今草、行書皆從此出。”[10](附圖)并說自己已經開始寫作《章草系說》一書,計劃寫20余萬字。可惜該著已佚,無從查找。從上面手札書法看,一派濃郁的章草小字風貌,可見鄧文原書《急就章》風格,書風在秀美的基礎上頗增古質。另從1952年寫給周汝昌的信來看,亦不時流露章草信息。顧隨章草書風暗合了書法發展的時代規律,是非常具有發展潛力的風格取向,也是對早期學習沈尹默行草書風的超越,可惜天不假年,顧隨先生因病享年63 歲,他的章草書風還未得達到精熟之境。

顧隨先生在研究章草的基礎上,進一步關注到了簡體字問題。他在1952 年12 月寫給盧季韶的信邊款題跋中認為:“現可斷言,簡體乃漢字發展史上之正統,因其為大眾的、人民的,亦即民主的。若楷字乃是封建的、貴族的、專制的、反民主的。凡據楷書以駁簡體字者,皆胡說也。”[11]20 世紀初期新文化運動以來,隨著白話文逐漸取代文言文,改革漢字的呼聲逐漸高漲,出現了眾多改革方案。漢字的簡化是漢字改革的主要方向,這是近代以來眾多文字改革方案所形成的“最大公約數”。中華人民共和國發布第一個漢字簡化方案在1956 年,而顧隨這一簡化字觀點形成于1952 年,他從研究章草看到了漢字改革的方向,語言表述雖然帶有時代印記,但已經是非常難得了。我們看到這位學者型書法家對簡化字的觀點,頗具時代的敏感性。

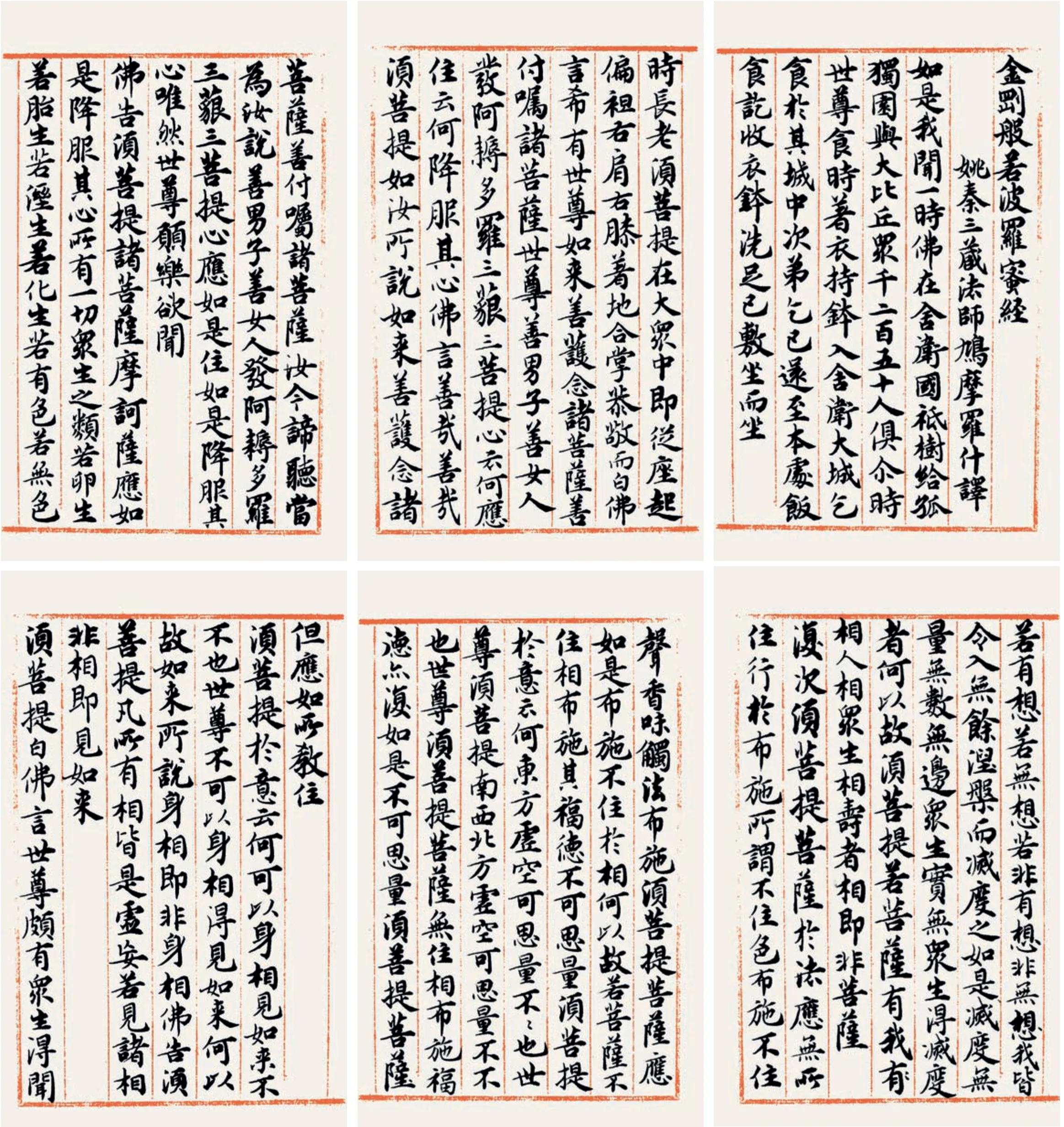

顧隨 楷書 《金剛經》部分

顧隨先生的章草研究路徑非常清晰,由古及今,由欣賞到實用,一切都是那么自然而然。由于養病消遣而寫章草,進而發現章草是中國最早之簡筆字,進而研究同一字的體式字形之變,發現書體演變的內在規律,再由此關注到當時漢字簡體使用的問題,他都做了系統思考。他在題跋中分析了“其”字的甲骨文,不由得在旁邊寫上一行字:“你瞧,多象簸箕,多好玩!”話語之間是由衷贊嘆和發現的欣喜。而“甲骨文、金文之書價位太昂,刻有買不起之嘆矣”的注釋,又生動地流露出其生活的拮據和買不起好書的無奈。

二、詩詞性情對書藝的滋養

顧隨先生是一位作家、教育家,也是一位書法家。他一生熱衷于詞、詩、曲、雜劇、小說等文學創作,留下了一批文學作品。尤其是熱衷于詞的創作,成果豐碩。自1927 年起出版了舊體詩詞集《無病詞》《味辛詞》《荒原詞》《留春詞》《霰集詞》《濡露詞》《苦水詩存》《聞角詞》,前后30 多年時間里共寫詞500多首。他有詞句曰:“醒來布被無溫,不禁對影酸辛。難道老天生我,只教作個詞人。”顧隨與詩詞繾綣一生,對舊體詞的無限熱愛和所達到的成就,近現代書法家中恐怕無人能及。

顧隨一生以詩詞、書法為修行的途徑,其與生命水乳交融。這種生命狀態在其詞集中有充分的體現:

少歲詩書成自誤。將近中年,有甚佳情緒。仆仆風塵衣食路。茫茫湖海來還去。(《蝶戀花》,1924 年)[12]

一杯酒,三更月,九回腸。卅年歲月,回首何事苦凄惶。低唱微吟事業,乞食吹簫生活,人世漫雌黃。試拂篋中劍,塵漬暗無光。(《水調歌頭》,1926 年)[13]

處處追求寂寞,時時厭惡聰明。人生原是苦修行。(《臨江仙》,1926 年)[14]

嘗遍人生苦,有淚且深藏。(《水調歌頭》,1927 年)[15]

如今拈得新詞句,不要無聊。不要牢騷。不要傷春淚似潮。心苗尚有根芽在,心血頻澆。心火頻燒。萬朵紅蓮未是嬌。(《采桑子》,1928 年)[16]

可見,顧隨是詩詞藝術的苦行僧,其詩詞乃心血澆灌而成。他號“苦水”,就是生命狀態的顯現:“十年苦水為名號,人或不喜己愛好。苦水是藥病所須,我生多病非寄傲。藥是苦水舊曾聞,藥是苦口古所云。卿用卿法我作我,可憐不堪持贈君。(1938 年)”[17]他是孤獨的:“天邊無伴月,海上一孤鴻。”[18]這是與天地對話的孤鴻,貫穿其中的是他的真性情:憂郁而傷感。

顧隨先生疾病纏身,這使他對生命有了一般人所難以體會的感悟,進而影響了其藝術風格。他在其日記中,多次記載了病痛狀態:

1923 年9 月12 日:“我病矣!腦痛如劈,明日或不能授課也。……顧今者病魔逼我,使我并此亦不能享受。噫,我病矣!”[19]

1929 年底:咯血。[20]

1957 年3 月11 日:“加以春來氣候惡劣……遂乃牽動舊疾,筋骨作楚,眠食不佳,百事懶作。”[21]

1958 年11 月:“我于今秋八月杪舊病復發——神經衰弱和神經疼。先是傷風引起偏頭疼,繼之遍體疲軟不可支,來勢大似解放初期在京得病時,心中頗惴惴,以為:倘若再躺倒,將不得了。領導上勸我治療并修養一個時期。從此,打針吃藥遂成日課,以至于今。”[22]

1923 年詩詞 :“蟲聲四壁起離憂,斗室繩床真羈囚。心似浮云常蔽日,身如黃葉不禁秋。早知多病難中壽,敢怨終窮到白頭。(《苦水詩存·病中作》)”[23]

顧隨當時身處亂世,內外交困,讓他的性情益發敏感而深刻。“憂國思鄉無限事,夜闌擁被一酸辛。(1926 年)”[24]其好友盧宗藩在《荒原詞》序中言:“八年以來,羨季殆無一日不讀詞,又未嘗十日不作,其用力可謂勤矣! ”“余受而讀之,覺其或愀然以悲,或悠然以思,或倏然意遠,或磅礴郁積而不能自已。作者固一任感情之沖動而不加以遏止約束,而極其所至亦未必無與古人暗合之處。要其初,本無心于規規之摹擬,蓋假詞之形式而表現其胸中所欲言。當其下筆,不自知為填詞,其心目中庸詎復有古人?惟其忘詞,故詞益工;惟其無古人,而后或與古人合也”[25]這段話描述了顧隨的情感狀態,他憂國思鄉的多愁善感,是詩詞的魂魄,他與詞是融為一體的。當然他也有激揚文字的豪情:“燕南趙北少年身。漸老風塵。自憐生小寒酸甚,論豪情、敢比蘇辛。(《風入松》)”[26]顧隨作為燕南趙北的詞人,風格既有南方詞人細膩婉約的成分,也有北地詞人暢快放達之風;一如其書法,既有沈尹默行草書的細膩溫婉,也有章草的古質恣意。藝如其人,人如其藝,交融互長,各臻妙境。

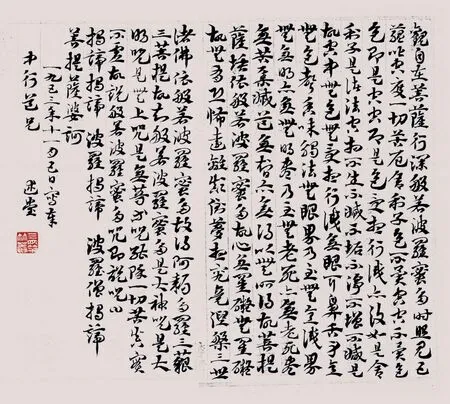

顧隨 草書 《心經》

顧隨一些詞詩直接談到他的書法學習觀:學書不求速效之功,重在水到渠成。他在24 歲寫給好友的信中說:“說起寫字,當然我沒有不贊成的。據我的經驗,是不求‘速效’之功;不安求好之心。速效自來是不成功的;太求好了,也時常流入旁門外道,成不了美術的正果。”[27]1942 年10 月,致滕茂椿信中曰:“兄年富力強,公余之暇,正宜勉力讀帖、臨帖,久而久之,自有一番悟入;亦自有一番受用。所謂‘歸而求之,有余師者’,此也。”[28]顧隨主張在自然書寫中參悟書道 :“寫字當注意長短、遠近、俯仰、迎拒。寫文章要心眼明澈,能攝能收。(《駝庵文話》)”[29]“中國字方塊、獨體、單音,很難寫成音樂性,而若于此中寫出音樂性,便成功了。(《駝庵文話》)”[30]這就能打通書法和其他門類的關系。

顧隨先生是一位書法家,但是書法對他來說是一生的修行和陪伴。在他人生交往中,他與書法家們的交往非常有限,與帖學領軍人物沈尹默先生的交往是由師生關系、詩詞愛好進而書法交流。他與同時期另一位書法家吳玉如的交往也主要限于很少的詩詞唱和,當吳玉如1942 年秋在天津永安飯店成功舉辦個人書法展覽會的時候,顧隨在燕京大學教書;當顧隨于1953 年舉家落戶天津任教天津師范學院(河北大學前身)時,吳玉如于1951 年因故離開該校。吳玉如于1945 年受聘于當時的天津工商學院(河北大學前身),二人同為河北大學的杰出校友,可惜并無多少交往的記載。顧隨主攻章草,但是和當時專攻章草的書法圈中人士也無多少交往的記載發現。顧隨作為教師,在受教弟子中,葉嘉瑩、郭預衡、史樹青、周汝昌、吳小如、劉在昭、閻振益、劉乃崇、朱家溍、歐陽中石等人,都受教于他而別有建樹。所以,顧隨先生首先是作為作家、教育家廣為人知,然后才是書法家。顧隨先生留下的豐富的文學創作作品和無數的墨跡手稿尚待進一步整理研究,他留給后世書法的價值意義有待我們進一步挖掘和弘揚。

注釋:

[1]崔爾平.廣藝舟雙楫注[M].上海:上海書畫出版社,1981:231.

[2]顧隨.顧隨全集4.書信日記卷[M].石家莊:河北教育出版社,2000:469.

[3]顧隨.顧隨全集4.書信日記卷[M].石家莊:河北教育出版社,2000:486.

[4]顧隨.顧隨全集4.書信日記卷[M].石家莊:河北教育出版社,2000:362.

[5]顧隨.顧隨全集4.書信日記卷[M].石家莊:河北教育出版社,2000:479.

[6]顧隨.顧隨全集2.著述卷[M].石家莊:河北教育出版社,2000:501.

[7]顧隨.顧隨全集2.著述卷[M].石家莊:河北教育出版社,2000:505.

[8]顧之京.女兒眼中的父親 大師顧隨[M].北京:中國工人出版社,2007:182.

[9]顧之京.女兒眼中的父親 大師顧隨[M].北京:中國工人出版社,2007:188.

[10]顧隨.顧隨全集4.書信日記卷[M].石家莊:河北教育出版社,2000:80.

[11]中國書畫,2003(4):93.

[12]顧隨.顧隨全集1.創作卷[M].石家莊:河北教育出版社,2000:5.

[13]顧隨.顧隨全集1.創作卷[M].石家莊:河北教育出版社,2000: 21.

[14]顧隨.顧隨全集1.創作卷[M].石家莊:河北教育出版社,2000:21.

[15]顧隨.顧隨全集1.創作卷[M].石家莊:河北教育出版社,2000:29.

[16]顧隨.顧隨全集1.創作卷[M].石家莊:河北教育出版社,2000:60.

[17]顧隨.顧隨全集1.創作卷[M].石家莊:河北教育出版社,2000:364.

[18]顧隨.顧隨全集1.創作卷[M].石家莊:河北教育出版社,2000:8.

[19]顧隨.顧隨全集4.書信日記卷[M].石家莊:河北教育出版社,2000:14.

[20]顧隨.顧隨全集4.書信日記卷[M].石家莊:河北教育出版社,2000:435—438.

[21]顧隨.顧隨全集4.書信日記卷[M].石家莊:河北教育出版社,2000:97.

[22]顧隨.顧隨全集4.書信日記卷[M].石家莊:河北教育出版社,2000:99.

[23]顧隨.顧隨全集1.創作卷[M].石家莊:河北教育出版社,2000:325.

[24]顧隨.顧隨全集1.創作卷[M].石家莊:河北教育出版社,2000:332.

[25]顧隨.顧隨全集1.創作卷[M].石家莊:河北教育出版社,2000:82.

[26]顧隨.顧隨全集1.創作卷[M].石家莊:河北教育出版社,2000:80.

[27]顧隨.顧隨全集4.書信日記卷[M].石家莊:河北教育出版社,2000:14.

[28]顧隨.顧隨全集4.書信日記卷[M].石家莊:河北教育出版社,2000:475.

[29]顧隨.顧隨全集3.講錄卷[M].石家莊:河北教育出版社,2000:345.

[30]顧隨.顧隨全集3.講錄卷[M].石家莊:河北教育出版社,2000:333.