烏程漢簡概述

⊙ 曹錦炎

2009 年3 月下旬,浙江省湖州市在舊城改造的施工過程中,于市區人民路一處基建工地出土一批有字木簡,以木牘為主,但大都殘損。這批木簡原埋在地下近4 米深處,被拾荒者從基建廢土之中發現后陸續撿出,出售于當地古玩商和外地的文物愛好者。據《湖州晚報》2009 年6 月20 日《湖州發現“西漢木簡”》報道,當時挖土時發現南北偏東走向一瓦礫堆積,長約10 米、寬約3 米,木簡即出于此堆積層下之淤泥中,有些還帶有明顯火燃痕跡,在其附近還發現零星的漢代金屬兵器、工具以及瓦當等(載當日報紙第一版)。事后據筆者實地踏勘調查,從出土地點位置看,此處基建工地原屬湖州府署的子城范圍,歷史上一直是府署所在地,顯然這批木簡與漢代的官方日常事務有關。木簡發現后即流失民間,值得慶幸的是,經有識之士多方搶救征集,先后被北京翰典藝術館收藏,計有341 枚,這批漢簡的大部分才得以保存。

湖州,春秋時本為吳地,楚滅越后為楚所有。秦代稱“烏程”,屬會稽郡,漢因之,后因地濱太湖而得今名。烏程治所原在下菰城(今湖州城南二十五里云巢鄉窯頭村),舊傳春申君黃歇于楚考烈王十五年(前248)始建菰城縣,秦改名“烏程”,見《太平寰宇記》卷九十四“湖州烏程縣”條:“本漢舊縣,《越絕外傳》云:秦始皇至會稽,徙越之人于烏程……《郡國志》云:春申君立菰城縣,秦改為烏程。”但《安昌里館璽存》書中收有一方戰國楚璽“ (烏)呈之 ”,字從“鳥”,“于”聲,即“烏”字繁構,亦見上海博物館藏戰國楚竹書《逸詩》:“交交鳴 (烏)。”近年西安市相家巷出土的秦封泥中也有“烏呈之印”,“程”字亦作“呈”。可證“烏程”本作“烏呈”,其地名先秦時早已存在,并非秦代所改,漢以后則寫作“烏程”。東漢永建四年(129)分原會稽郡的浙江(錢塘江)以西部分設吳郡,烏程改屬吳郡。晉移置,宋以后因之,明清時與歸安合并為浙江湖州府治,民國時期廢并為吳興縣。烏程治所遷于今湖州城區,大概是在西漢時期。

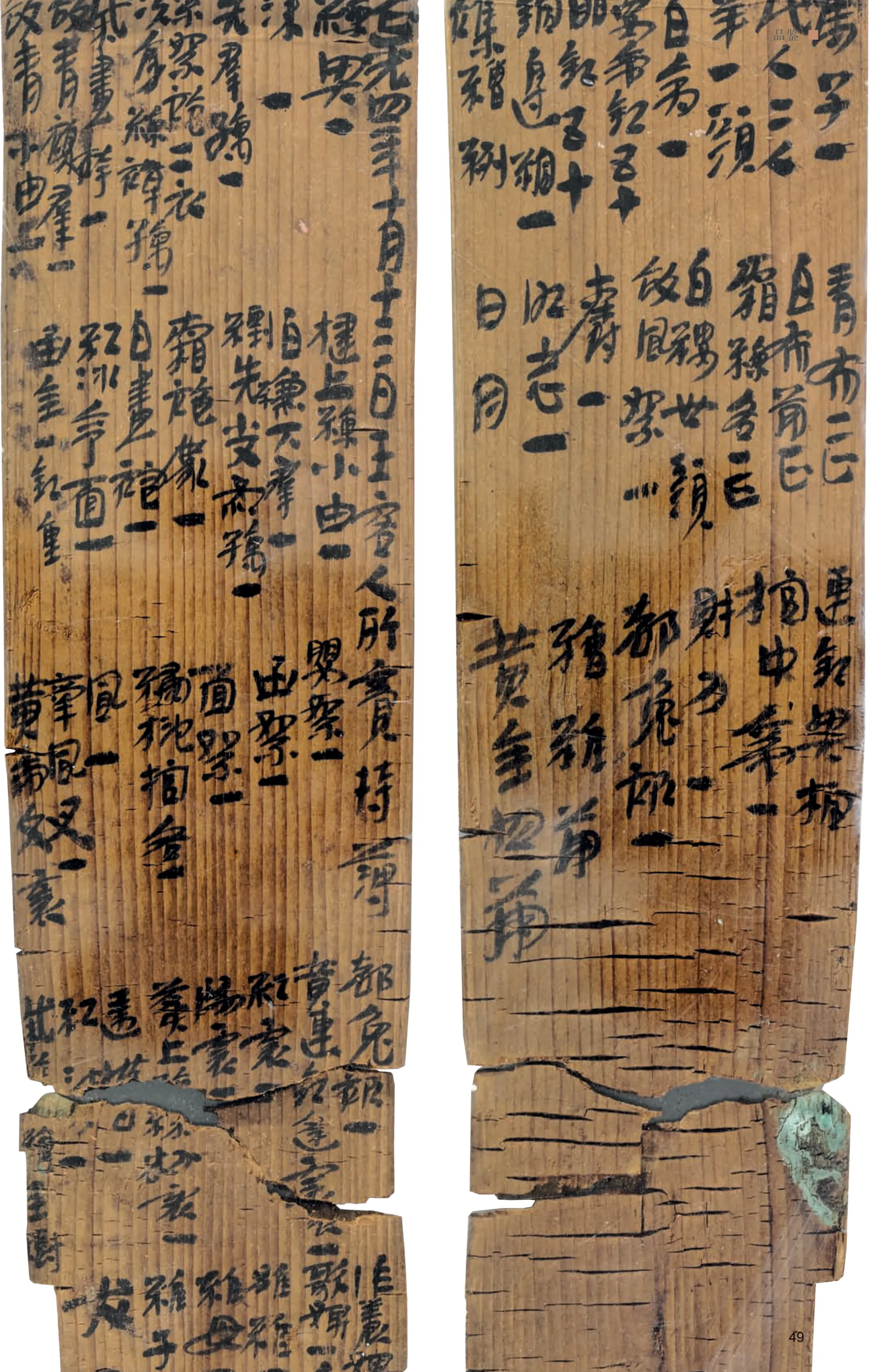

湖州發現的這批木簡,主要為兩漢時烏程縣署遺留的實物,內容豐富,以往來公文事務及公私信牘為主。往來公文簡中,出現的地名以會稽、烏程為主,如:“會稽守府以亭格行”(簡025)、“會稽大守府”(簡077)、“烏程以亭行。余暨丞印。二月丁亥卒同以來。”(簡084)、“烏程以亭行”(簡085、086)這顯示出這批漢簡的性質。據《漢書·地理志》記載,會稽為郡,領縣二十六,簡文中涉及的縣名烏程、由拳、海鹽、余暨、余杭、陽羨,皆其屬縣;另外有故鄣,屬丹陽郡;海陵,屬臨淮郡。

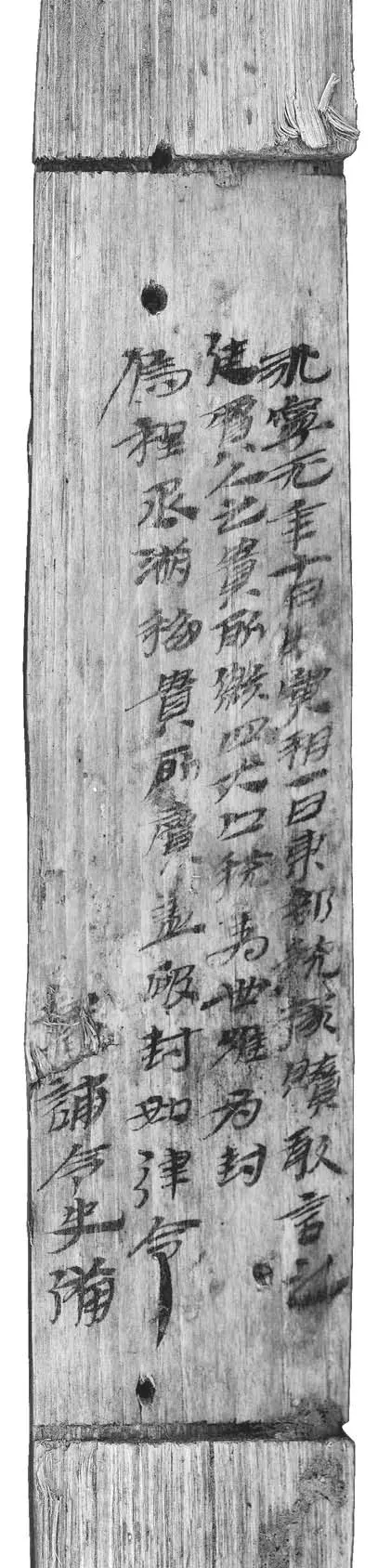

簡文紀年較早的有“八年”(簡001)、“十六年”(簡002)、“十七年”(簡003),其呈現的書法特征,與20 世紀70 年代出土的云夢秦簡、馬王堆帛書,特別是2021 年《文物》第6 期新公布的益陽兔子山遺址七號井出土的漢簡(木牘)等秦末漢初隸書風格尤為相似。漢初在位時間超過十七年的只有文帝,因此本批木簡的最早年代當可以由此確定。此外,木簡中所記年號,較早的是西漢宣帝劉詢“元康”(元年為公元前65 年),以及元帝劉奭“永光”(元年為公元前43 年),成帝劉驁“陽朔”(元年為公元前24年)、“元延”(元年為公元前12 年)、“綏和”(元年為公元前8 年),哀帝劉欣“建平”(元年為公元前6 年);東漢明帝劉莊“永平”(元年為公元58 年),和帝劉肇“永元”(元年為公元89 年),安帝劉祜“永初”(元年為公元107 年)、“永寧”(元年為公元120 年),“延光”(元年為公元122 年),前后跨度幾近兩百年。從上述簡文的紀年及地名等內容分析,這批簡的主體年代大致在東漢永建四年(129)烏程改屬吳郡之前。另有簡云:“ 以部行□掾馬墕叩頭死罪敢言之。 ……亭長□□□責府于兒蘭所換吳庫錢,有令來言遺。”(簡185)“吳庫”云云當指吳郡之庫,則已在烏程改屬吳郡之后。結合書法風格分析,部分簡的年代下限有可能晚至東漢末期。特別需要指出的是,簡文有載“大尹外部掾掌薄望受教戊曹掾發。”(簡091)“大尹”本為先秦官名,如春秋時宋國有“大尹”之稱,見《左傳·哀公二十六年》等。“太守”本是秦朝至漢朝時期對郡守的尊稱,漢景帝時定名“太守”為一郡的最高行政長官。王莽復古,改稱“大尹”,見《漢書·王莽傳》“改郡太守曰大尹”,東漢復“太守”舊稱。“戊曹”也是王莽時所改職官名,見《漢書·王莽傳》:“太傅平晏從吏過例,掖門仆射苛問不遜,戊曹士收系仆射。”應劭曰:“莽自以土行,故使太傅置戊曹士。士,掾也。”蘇林曰:“士者,曹掾,屬公府,諸曹次第之名也。”《傳》文“士”者是指“戊曹”之下屬即“掾”,應、蘇兩注已說得很清楚,但今日網上所見詞匯解釋將“戊曹士”“戊曹掾”作為職官專名,簡文可糾此誤。由此簡文兩詞,可以確定本枚簡的年代為王莽時期。

烏程漢簡有下行、平行、上行的官方文書,收付憑證、封檢、封楬、出入賬等,內容涉及當時的政治、經濟、文化及軍事等領域,作為出土文獻,可印證或補充史籍記載的不足。例如:“ 萬方山坐為辨護不勝任,貶秩一等,奪爵二級。第六十六。”(簡107)“ □笞二百,棄市。”(簡108)內容皆有關漢律。又如:“□□千二百……樓船士員三百卅四人:其五十六人越,二百七十八人楚。”(簡104)按樓船本指有樓的大船,古多用作戰船,亦代指水軍。《史記·平準書》:“是時越欲與漢用船戰逐,乃大修昆明池,列觀環之。治樓船,高十余丈,旗幟加其上,甚壯。”《漢書·嚴助傳》:“(南海王)后復反,會天暑多雨,樓舩(船)卒水居擊棹,未戰而疾死者過半。”簡文所記的“越”“楚”為古代地方區域之名,其中“楚”指戰國晚期的楚境而言,自當包括古吳地。簡文是記“樓船”(即水軍)士卒,分別由越地五十六人、楚地二百七十八人構成。這對我們了解兩漢時期烏程的水軍士卒來源及組成很有參考價值。據簡文可知當時烏程還有水軍建置。另據《嘉泰吳興志》載,漢代烏程人金曼倩曾任“樓船將軍”一職,其故居在湖州長興縣金潭(今水口金山),也可佐證。

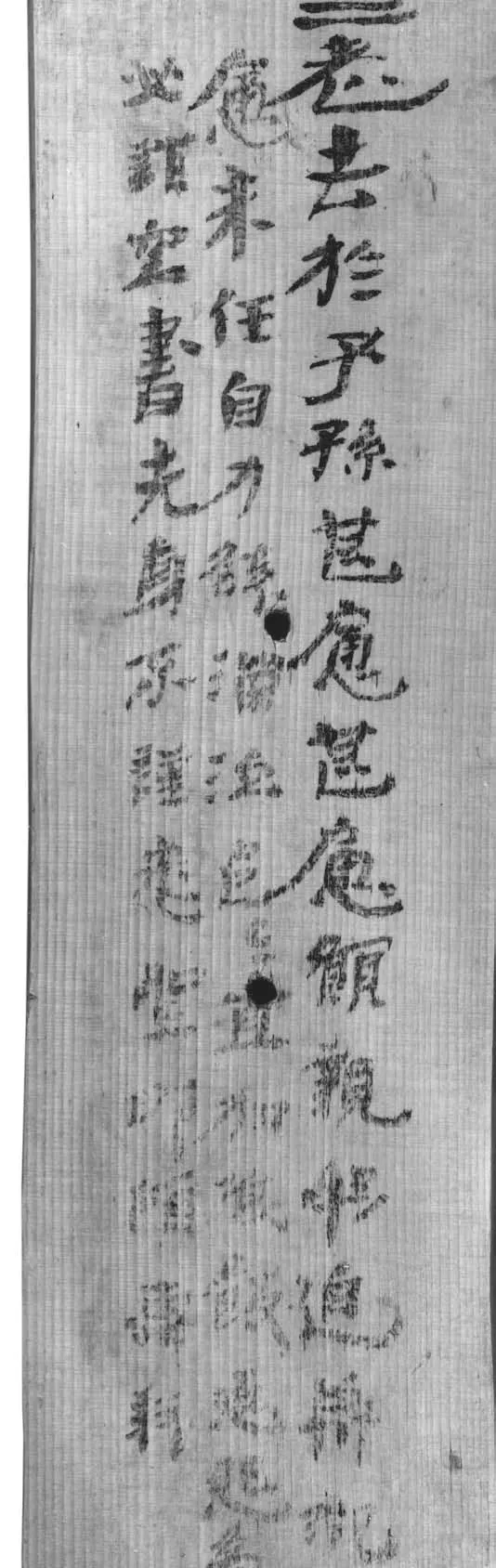

烏程漢簡 選自上海書畫出版社《烏程漢簡》

烏程漢簡 選自上海書畫出版社《烏程漢簡》

烏程漢簡中有不少反映兩漢經濟史方面的內容,例如:“君五月奉錢四千”(簡121)、“官米五百石,錢八百緡□。【正】府吏吳允。【反】”(簡136)是當時官吏的俸祿及開支。有的是地方征收或上繳的賦稅收入,如:“平望鄉錢□ ”(簡118)、“河共□賦:布十,綢廿匹。”(簡120)有些是用于勞作事務及支付的報酬,如:“徒山伐錢五千”(簡123)“治英孔、種兩孔,用一庸(傭)人 治兩孔用六人=(人,人)八十□ 都凡用千二百卌。”(簡151)、“乙酉。庚寅。史正月乙丑。【正】勞諸得金【反】 ”(簡152)。還有些屬于器物購置或置換所得錢及賣買記錄,如:“故以府章尚所償器物,錢千九百八十三”(簡125)。“賣布踈(疏)。兩端六百,五端千七百五十,七端二千卅。此十四端當為(四千三)百八十。【正】十六端當為四千四百八十。都凡為錢八千八百六十。”【反】(簡146)。商賈買賣,官府還要收取市租,如:“年五月丙戌朔乙未,會稽大京丞武敢言之。府書趣市租。【正】銖兩斤土簿。□斤為錢萬兩……足四銖得一兩。銖錢斤為千六百足兩。□足銖……三百十四(四,四)分銖二得一斤【反】”(簡110)。是官府收取市租后的錢幣重量及換算值登記簿。又如:“永元三年六月甲戌朔十四日丁亥,海鹽丞楊移貴所賈人賣盡收棨,如律令。”(簡019)“永初三年三月辛卯朔一日,北界□廷:為賈人封棨,名如牒。由拳丞震移貴所賣盡破封,如律令【正】。務勉勉。廷:為賈人封棨名如牒。□遷海陵丞遷移貴所……【反】”(簡021)“永寧元年十月甲寅朔一日,東部稅掾贖敢言之。廷:賈人之貴所繳四大口稅錢卌,唯為封。烏程丞滿移貴所賣盡破封,如律令。掾 ,令史備。”(簡022)皆是商賈販賣物品的過境通行憑證和繳稅記錄。從簡文可知,當時運輸販賣食鹽等物資過境時需破封棨查驗。“棨”是古代用木制成的符信,是出入關津時的通行憑證。《說文·木部》:“棨,傳,信也。”段玉裁注:“用繒帛謂之 ,用木謂之棨。”《古今注》:“凡傳皆以木為之,長五寸,書符信于上,又以一板封之,皆封以御史印章,所以為信也,如今之過所。”拆開棨上原有的封緘進行查驗,即簡文所謂的“破封”。簡文印證了古書記載的傳棨制度。特別需要指出的是,簡文明確記載的商品有“鹽”,如:“永平八年四月丙子朔 所民賣鹽盡收棨破封□。”(簡018)其中“王柱百六石鹽 桑升遠八十八石鹽柱父百七十一石鹽【正】凡鹽五百六十石。【反】”(簡135)一牘所記,鹽之數量就多達五百六十石。這是因為會稽郡屬縣的海鹽盛產食鹽,政府還曾于此地設置鹽官,見《漢書·地理志》本注。另據簡111:“貴所。鹽八十石,稅錢千六百。由拳丞。【正】鹽八十石,稅錢千六百。【反】”可知每石鹽所征稅錢為二十。同時通過簡文也反映當時的食鹽可以私賣而非官營。這些皆不失為重要的鹽業史研究資料。

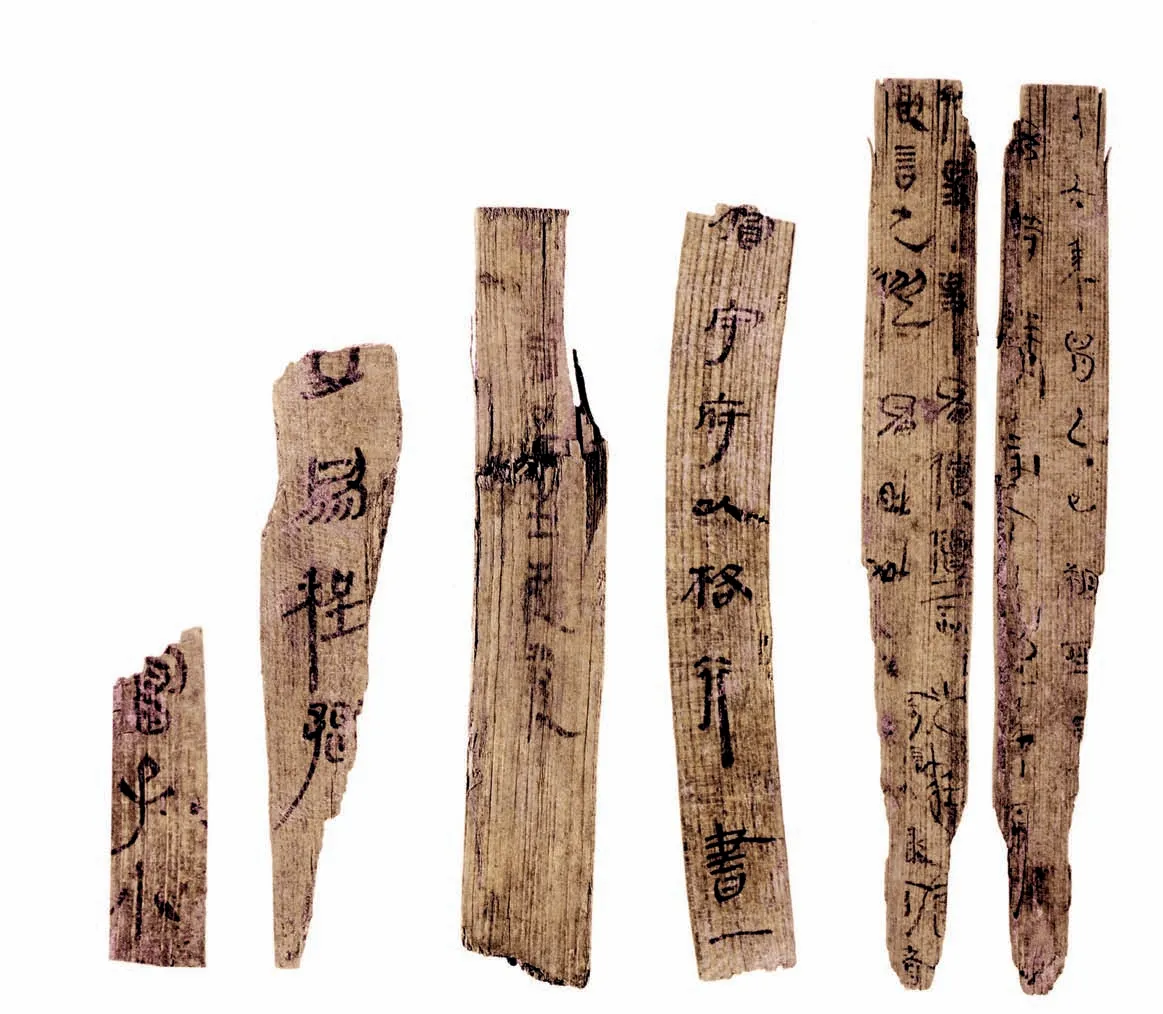

烏程漢簡 選自上海書畫出版社《烏程漢簡》

烏程漢簡 選自上海書畫出版社《烏程漢簡》

另外,簡中文還有家庭人口包括奴婢等財產情況的登記簿書,如:“陸□□□。陸子小簪褭被。大奴□。隸簪褭國晏。晏母公孫。隸大女子楊。隸簪褭國給。十七年正月。十七年正月。”(簡004)“益昌里戶人官大夫吾皮。皮妻不澤。皮子簪褭。皮子小男子。皮下□□□。”(簡038)都是難得的研究西漢社會史資料。

此外,個別簡文的內容較少見,例如:“命令甲乙。恬毋亡日書。【正】居。【反】”(簡054)“……鮮曲。扇四束,直百,予三錢。蒲□廿六。米□卅六。【正】柚四百。……米卅。?米百五十。橧。【反】”(簡140)“市 三杯。市蔥三。蓋盞十。【正】市□□□。市酒以蔥。市白米□。市□魚子。市□□。市□□。【反】”(簡141),等等,數量雖少,也是兩漢時烏程縣署日常生活的縮影。

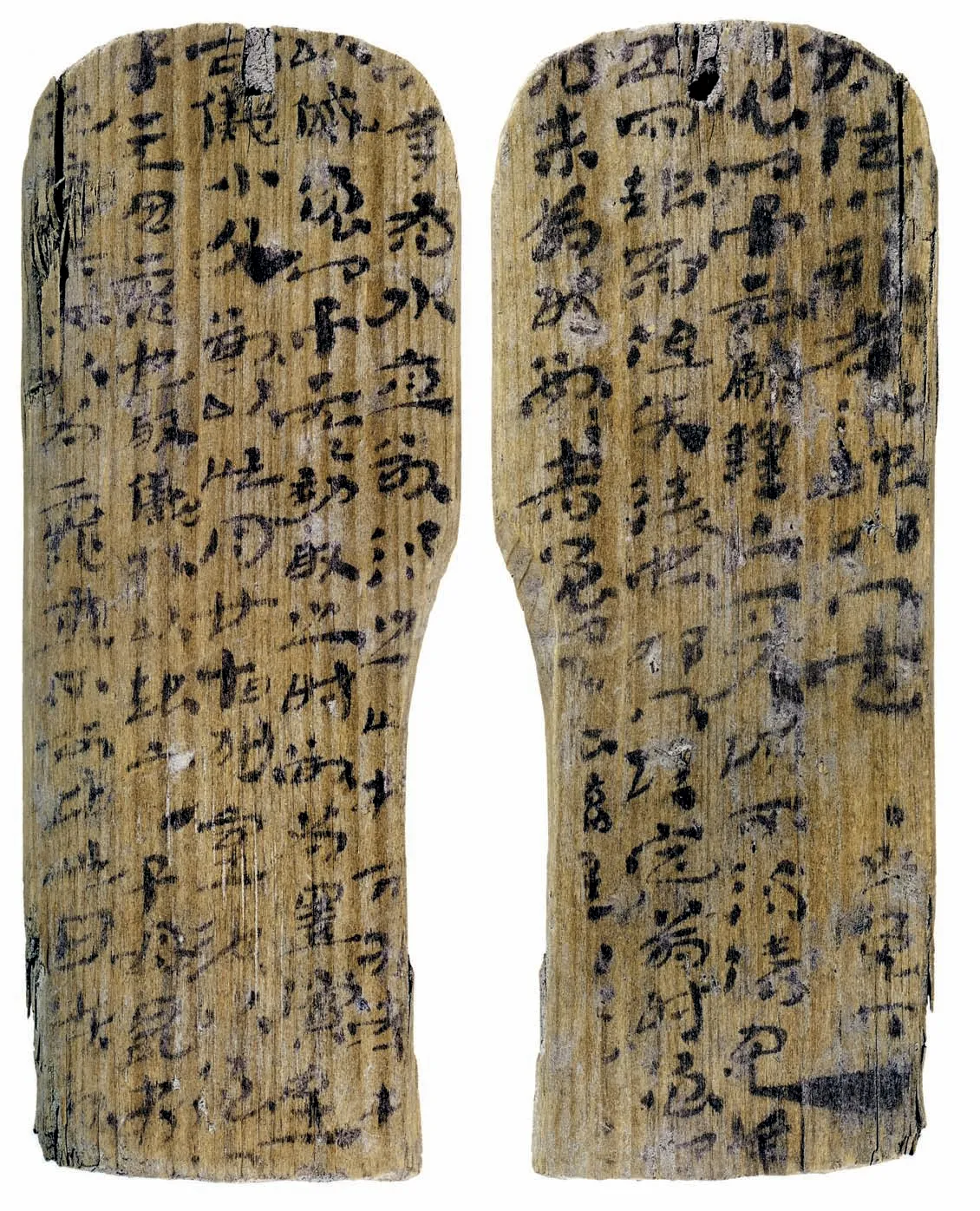

公私信牘是烏程漢簡中的大宗,內容主要涉及當時一般階層的生活,保留著極為豐富的兩漢社會史料。例如有一封呂廣寄給家人的信:“廣揚略止?(弊)昷(瘟),責□難大,一甚愁。室事不德,大兒在室,當怒(努)力時難,禺(遇)彖失 (踼)跌,復……【正】室中悉自□□甚□……言?,各不究竟。到烏程,因度糓上所書歸,他無增矣。廣手信達呂家,千萬=(千萬千萬)。【反】”(簡177)此信記載了醫生呂廣被派往揚州參與控制疫情的心態和思念家人之情,以及剛返回烏程報平安的情況。呂廣或許是烏程衙署所聘之醫生。同出還有一枚診療瘟疾的簡:“高平里公乘莊誦,年十五,廼(乃)五月戊申疾溫(瘟),飲藥,積八日廁。弟公士譚,年九,廼五月己酉疾溫(瘟)。”(簡270)以及寫滿木牘整整兩面,推測當是清熱解毒為主的藥方(簡269),不知是否為止瘟良方。

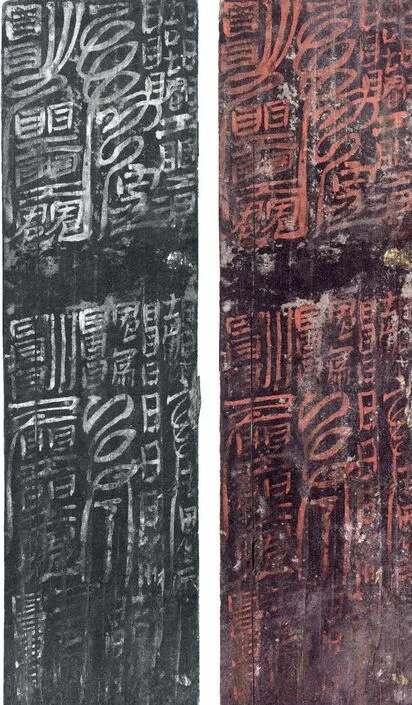

烏程漢簡 選自上海書畫出版社《烏程漢簡》

烏程漢簡 選自上海書畫出版社《烏程漢簡》

烏程漢簡中保留的古書內容較少,但也有重要者,如簡254 正面簡文為:“(仲)尼居。(子)曰愛。(在上)不。非先王。資于(事)曾子曰。子曰(昔)。曾子(曰)。”反面簡文為:“ (喪)親,哭不哀,禮無容,言 十八章。”正面文字抄錄的是章題,皆以章首三字為題;背面文字殘存的是第十二章內容,最后之“十八章”記本篇總章數。從簡文不難看出,內容屬于《孝經》。凡涉獵過《孝經》的學者都清楚,十八章本《孝經》是由劉向以顏芝藏今文《孝經》為底本,綜合諸多《孝經》文本最終校定。另有簡255 云:“有全其行者也,堯、舜、禹、湯,世主之至隆者也;齊桓、晉文,五霸之豪英也。然□□□以□□【正】不慈之義,舜有卑父謗,湯武有弒之事,(五霸)有暴亂之謀,是……【反】”文字內容見《淮南子·汜論訓》,所抄文字有個別異文,以及漏、重抄之處。《淮南子》是漢初黃老學派著作,由淮南王劉安招致賓客,在其主持下編著。十八章《孝經》成書年代在漢成帝時,而《淮南子》成書年代,史無明載,但從《史記》《漢書》有關記載及高誘《淮南子敘》看,當在景、武之間。由兩書的成書年代,可做此兩枚簡文抄寫時間的上限判斷。

烏程漢簡 選自上海書畫出版社《烏程漢簡》

木簡中還有少量的小學(如《倉頡篇》《急就篇》)、算表、日書、方術等內容。至于習字簡,數量也不少,甚至還有涂鴉之作,書吏大多是利用廢簡,隨意為之。

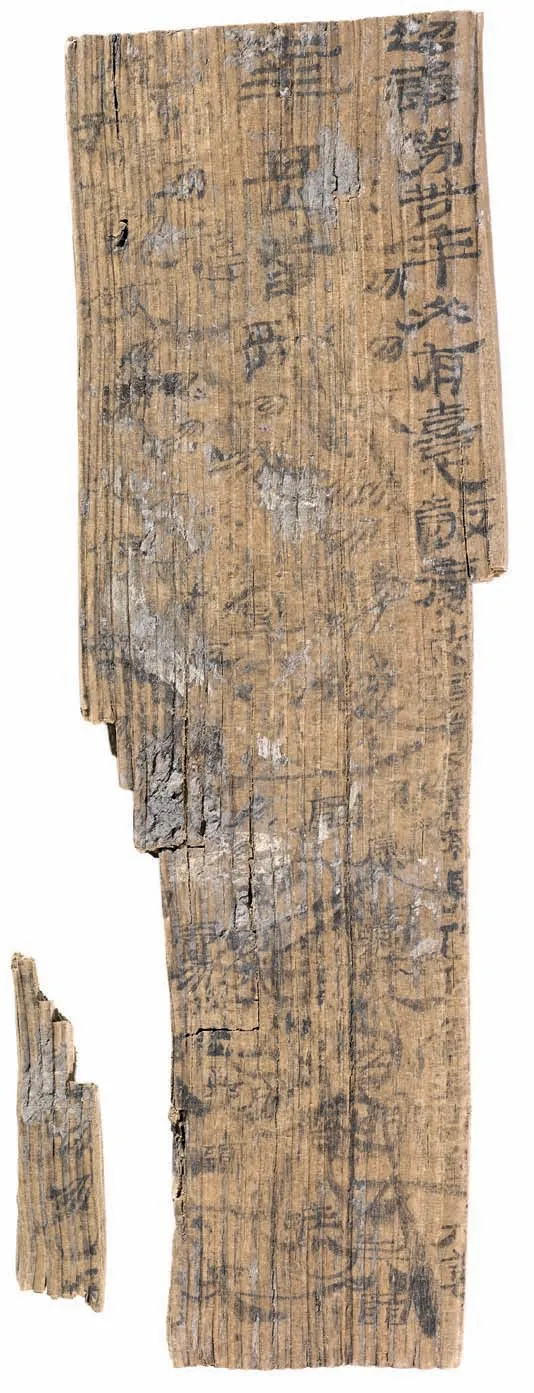

收入本書的尚有遣冊兩枚,分別是“延光四年十月十三日,王客人所赍持薄(簿)”(簡333)和“王義任所齋(赍)持汁(什)物薄(簿)”(簡334),保存較好,內容為詳細記載隨葬物品的清單,是研究兩漢喪葬制度和名物的極佳第一手資料;朱書道教木牘(簡335、336、337)較為少見,是東漢時期道教在江南地區繁榮發展的一個縮影。據傳皆出于湖州近郊,因此作為附錄一并收入。

在語言文字方面,烏程漢簡也有不少地方可佐證字書訓詁。例如“君五月奉錢四千”(簡121)、“君十一月奉錢四千”(簡122)。奉,《說文》謂“承也”,本訓接受,引申指俸祿,奉字后作“俸”。《廣雅·釋詁四》:“奉,祿也。”《周禮·天官·大宰》“四曰祿位”,鄭玄注:“祿,若今之月奉也。”陸德明《經典釋文》:“奉,本或作俸。”簡文之“奉”指薪俸,即官員的薪水,“奉錢”亦見《漢書·貢禹傳》:“至,拜為諫大夫,秩八百石,奉錢月九千二百。”又,簡123 記“徒山伐錢五千”,“山伐”一詞見《漢書·地理志下》:“江南地廣,或火耕水耨。民食魚稻,以漁獵山伐為業,果蓏蠃蛤,食物常足。” 顏師古注 :“山伐,謂伐山取竹木。”此簡即指付予徒眾山伐之工錢,可佐證《漢書》及顏注。

又如簡146“賣布踈(疏)”,計布的長度單位用“端”作量詞。按《資治通鑒·漢獻帝初平二年》:“烈聞而使人謝之,遺布一端。”胡三省注 :“布帛六丈曰端。一曰,八丈曰端。按,古以二丈為端。”宋洪邁《容齋五筆·謂端為匹》謂:“今人謂縑帛一匹為一端,或總言端匹。案,《左傳》:‘幣錦二兩。’注云:‘二丈為一端,二端為一兩,所謂匹也。二兩,二匹也。’然則以端為匹非矣……若束帛,則卷其帛為二端,五匹遂見十端。”

又如簡180為信牘,內中言及出售予余杭龔公“鳣”的買賣價格。《說文》:“鳣,鯉也。”許慎不知據何說解。據《爾雅·釋魚》“鳣”郭璞注:“鳣,大魚,似 而短鼻,口在頷下,體有邪行甲,無鱗,肉黃。大者長二、三丈。今江東呼為黃魚。”是指鱘鰉魚。然據明李時珍《本草綱目·鱗四·鳣魚》:“鳣出江、淮、黃河、遼海深水處,無鱗大魚也。”杭嘉湖地區顯然非其產地,可知簡文之“鳣”不是指鱘鰉魚。按“鳣”亦指鱔魚,字或作“鱓”。《韓非子·說林下》:“鳣似蛇,蠶似蠋。”《說苑·談叢》“鳣”作“鱓”;《后漢書·楊震傳》:“后有冠雀銜三鳣魚,飛集講堂前,都講取魚進曰:‘蛇鳣者,卿大夫服之象也。數三者,法三臺也。先生自此升矣。’”李賢注:“《續漢》及謝承書,‘鳣’字皆作‘鱓’,然則‘鳣’‘鱓’古字通也。”是簡文之“鳣”即指鱔魚而言,今吳地俗稱“黃鱔”,體呈鰻形,具暗色斑點,光滑無鱗,常棲息池塘、小河、稻田的泥洞或石縫中,杭嘉湖地區野生者甚多,如宋吳自牧《夢粱錄·物產》:“鰍、鰻、鱔、蚌。”明顧起元《客座贅語·魚品》:“又有黃鱓、鰻鱺,皆以魚名,其形質實一蛇,別為一族,與蝦鱉同。”皆可參看。

再如簡177 為信牘,中有語云:“彖失 (踼)跌。”“ ”即“踼”字異構。“唐”讀為“昜”,二字古音相通,例可通假。如《春秋》昭公十二年“齊高偃帥師納北燕伯于陽”,《左傳》“陽”作“唐”;《戰國策·趙策》趙收天下且以伐齊章“秦以三軍強弩坐羊唐之上”,馬王堆帛書《戰國縱橫家書》“羊唐”作“羊腸”;戰國時趙國貨幣三孔布面文的地名“南行昜”,即古書上的“南行唐”,皆其證。按《說文》:“踼,跌踼也。”“踼”訓“跌倒”義,《文選·左思〈吳都賦〉》:“魂褫氣懾而自踼?者,應弦飲羽。”李善注引劉逵曰:“踼、?,皆頓伏也。《聲類》曰:‘踼,跌也。’”慧琳《一切經音義》引《倉頡篇》:“踼,失跡也。”又《說文》段玉裁注:“踼,跌也。今本作‘跌踼’,恐是誤倒。”簡文“踼跌”連言,同義疊用,正可證成段說。“彖失踼跌”作為成語,也可補今之詞典所缺。

另如簡333、334 為遣冊,其中記隨葬物品有“霜絲”“霜囊”“霜冰覆面”等物品。霜,本指在氣溫降至攝氏零度以下時靠近地面空氣中所含的水氣凝結成白色冰晶,也可指白色成霜狀結晶的物品,傳世文獻中有用“霜”來形容絲織品的,如“霜紈”,指潔白的細絹,借指潔白的細絹絲織品。見南朝梁沈約《謝賜軫調絹等啟》“霜紈雪委,霧縠冰鮮”,唐劉禹錫《送韋秀才道沖赴制舉》:“秋扇一離手,流塵蔽霜紈。”又,白色生絹,也可稱“霜素”,見南朝宋鮑照《飛白書勢銘》:“秋毫精勁,霜素凝鮮。沾此瑤波,染彼松煙。”可見遣冊中“霜絲”“霜囊”“霜冰覆面”等物皆指白色如霜的絲織品。

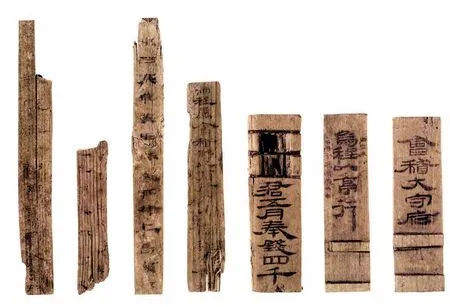

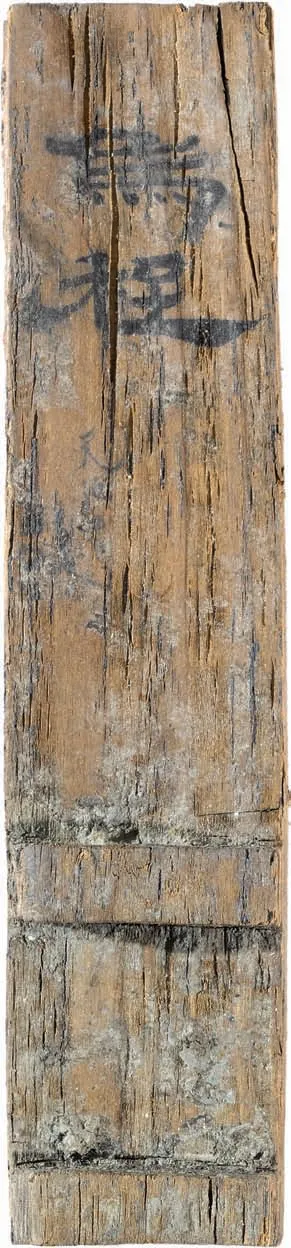

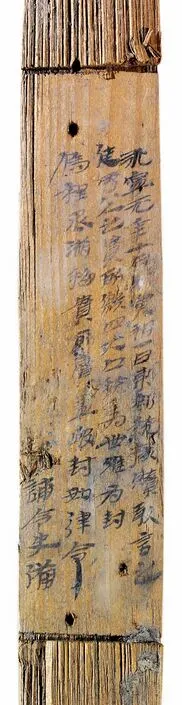

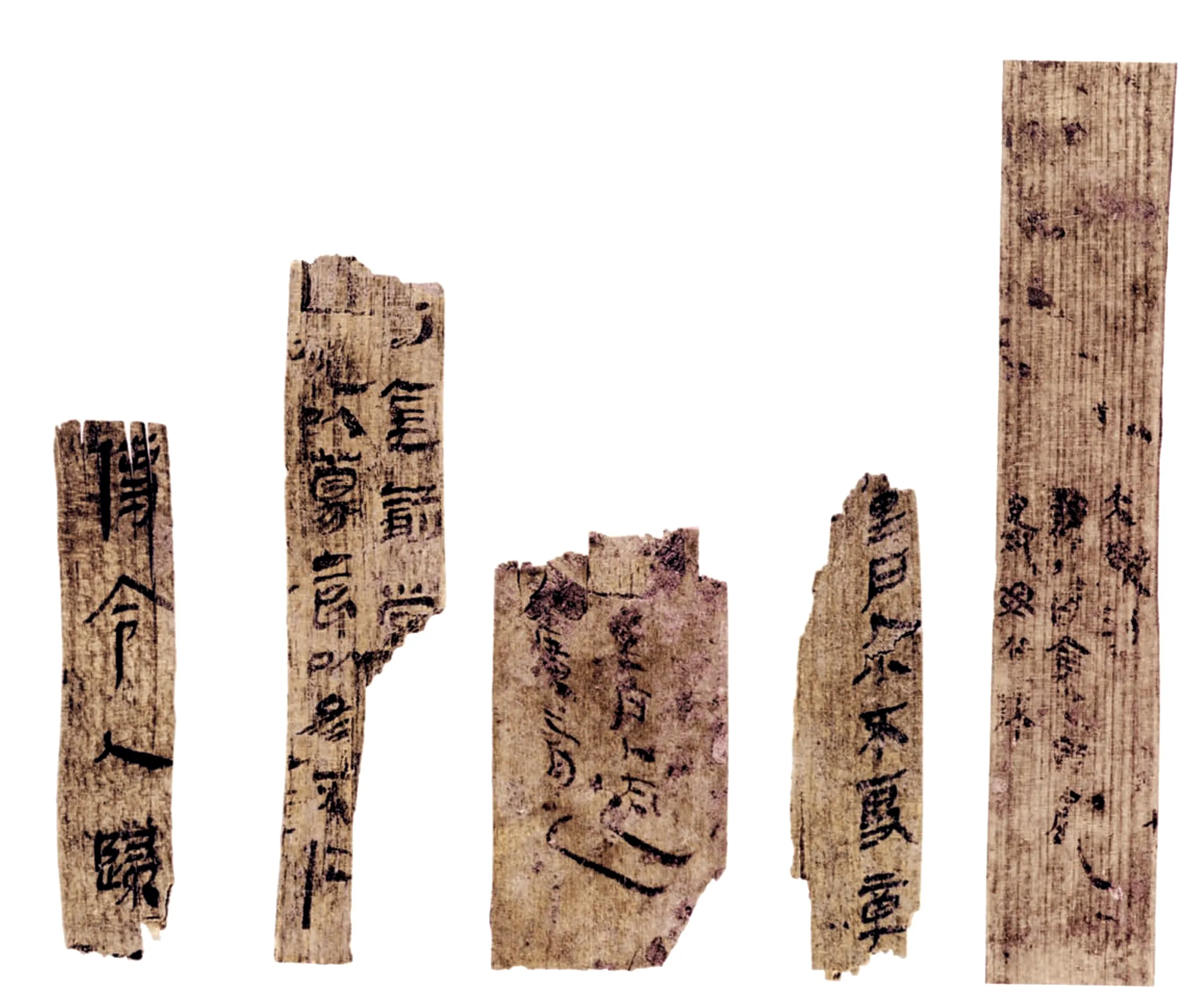

烏程漢簡全部為木制,形式多樣。除牘、札、“兩行”、牒、版以外,還有觚(四面,簡009),以及符券、封檢、楬等。其中封檢上設有凹槽,用以填裝封泥(如簡077、簡084);有的還在一端或兩端設有雙孔(簡113)或三孔(簡020)甚至四孔(簡019),用以封緘時穿繩縛縶。有些楬上或設孔(簡160)、或作契口(簡124、簡127),用以穿繩系物。雖然因這批木簡殘斷較甚,無法整理出各類簡的原本尺寸,但對我們了解兩漢時期的簡牘形態仍提供了難得的實物資料。

烏程漢簡的年代跨度較大,大致在西漢初期至東漢晚期之間,其書法多姿多彩,書體以隸、草為主,部分還帶有漢初秦隸意味。雖然其書手不一且大都書寫潦草,但仍不乏精品之作,為浙江書法史添上了濃墨重彩的一筆。

總之,江南地區出土成批簡牘,烏程漢簡尚屬首次發現,對兩漢時期湖州的地方歷史和地域文化,以及書法藝術,無疑有著重要的研究價值。

烏程漢簡 選自上海書畫出版社《烏程漢簡》