打撈書史碎片:國學家陳柱的書學觀

⊙ 黃彥偉

陳柱(1890—1944)是現代著名的國學家,治學領域寬博,在經史研究、諸子學、舊體詩文創作等方面均有著述傳世。據統計,其已出版的著作有43 種,存目及未整理出版的著述尚有50 余種,真可謂是著作等身了。其中不乏論藝之作,2019 年浙江人民美術出版社整理的《書法詹言》一書,包括書論10 篇,即是從其著述中的輯出。今筆者經過搜集,又發現其《書法管窺》《守玄閣書畫題跋》《庚辰銷夏錄》等書論15 篇。據此,我們可對書學史的失蹤者——陳柱的書學觀進行比較全面的勾勒。

另一個值得考慮的問題是,陳柱的書法觀有無特殊的價值?此一問題或可從兩個角度考量,一是從陳柱的藝林交誼看,其所交往的書家包括陳衍、康有為、唐文治、黃賓虹、王蘧常等,其中,陳、唐兩先生為陳柱的業師,康南海與陳柱也頗有筆墨之緣[1]。陳柱是黃賓虹的忘年交和論藝的知音,今在《黃賓虹文集》中尚保存致陳柱的手札64 通;而以章草名家的王蘧常,則是陳柱早年在無錫國學院的及門弟子。當然,圍繞這一方面的史料鉤沉,也亟待進行。第二是時賢對陳柱藝術的稱譽,如黃賓虹評其書法“得窺索靖意象堂奧,當于六法多所神悟”,繪畫能“含剛健于婀娜,筆筆皆從書法得來”,而論其風格則“清健渾古,氣韻天成”[2]“雖古名家,亦不多覯”[3]。葉恭綽評其書法“遒麗中有沖穆之致,此最難得。”[4]上述兩個角度的互觀,就構成了本文梳理陳柱書學觀的緣起。

一 、考鏡源流,諸藝會通

陳柱以研究諸子學名家,著述廣涉經、史、子、集四部之學,其中貫穿著他辨章學術、考鏡源流的觀念自覺。這在其書論中也有顯現,如他說,“治經有考據學,學書亦有考據學”“如臨《石鼓文》,有宋拓本(徐枋舊藏,日本博文堂有影印本),有宋拓甲秀堂帖本(日本博文堂有影本),有天籟閣舊藏明拓本,有阮文達摹天一閣本,有明拓顧硯本,有國學本,均能采集,以逐字對勘,記其異同。久之,其字之精神形態,自然深印腦中,則臨摹自易肖矣。”[5]在陳柱看來,如能對法書流傳的異同比勘,諦視玩味,久之自然能了然于心,下筆可見其學書日進之功。

陳柱論書的考鏡源流,或因流而溯源,或因源以及流。如關于如何學習晉唐法書,他認為:“祝希哲真楷學鍾元常,即先玩祝書無妨,名家所得者深故也。但得探討鍾帖,便見其學由彼而得,于是求二人合處以取法,察古今變化以窺妙,始可兼其二益,所得多矣。其行書出于章草,稿草出于芝、素,可類推也。……茍不究其根本,皮相大能僨事。此由流以及源之說也。”[6]此是由流溯源,遍察古今變化得失之理。他又有因源及流之說:“學一名家書竟,旋取他人之學彼者參定得失。如學鍾司徒,必以右軍、衛夫人、宋儋、羊欣諸家為學徒而參究之。學王右軍,以大令、智永、孫過庭、虞世南、趙孟 、鮮于伯機、宋仲溫、文徵仲諸人為學徒,以及顏真卿臨《東方朔像贊》而參究之。”[7]王羲之等人的真跡邈不可見,然可借助于“二王”統緒中的名家作品,以借鏡、反省與考究自己學書的缺陷,這正是他學書甘苦的夫子自道。

《書法詹言》是陳柱書論10 篇的匯編。“詹”,多言也,包括《書法詹言》《草書詹言》《楷書詹言》三篇,他們不僅是陳柱具體而微的書學史,更貫徹著他考鏡源流的學術自覺。以章草的名實考辨為例,他認為:“章草一名,或謂以漢章帝好之,此唐徐浩、韋續說也。或謂用于章奏,此黃庭堅說也。或謂本于《急就章》,此《四庫全書總目》說也。或謂章法也,謂草之有法者也。當以第三說為近是。”[8]在判定“第三說”為是后,他進一步分疏道:

《說文敘》又曰“漢興有草書”,此草書之總名也,其后草體日變。黃門史游著《急就章》,解散隸體,粗書之,名為急就。于是后人遂以漢初草書名為草隸,以別于急就矣,草隸正體如漢《石門頌》《魯峻碑陰》是也。急就正體,如漢《急就篇》首專(磚)二十三字(見廣倉學宭所編《草隸存》)及《流沙墜簡》《急就篇》數行是也。迄吳皇象書《急就篇》,又簡省于急就,然亦未嘗有異名也。逮至晉人,其體再變而為簡省。于是后人復以皇象書《急就篇》中有章第幾字,又名《急就篇》為《急就章》,于是遂名之為章草,而名晉以后通行草書為今草以別焉。然則草書一名也,以其體隨時改變,遂有草隸、急就、章草、今草之目。[9]

草書為其總名,時代在變化,書體亦隨時因革,故名立而體變,后人苦其無辨,不得不再立名以示區分之。即以章草而言,有“解散隸體粗書之”之急就,有《急就篇》正體之急就,有三國吳皇象“簡省之”之章草,再有晉人“其體再變而為簡省”之草體。故在陳柱看來,章草雖導源于《急就篇》,卻有專名之所指。所以他認為,學書一定要通小學(音韻、訓詁、文字),“是故茍通其流變,因流以尋源,則雖草書,又奚不可以言小學,又奚可盡斥為乖于六書哉?”[10]在實踐上,陳柱更對章草一體的歷史脈絡進行了梳理,搜集各家章草近百種,又網羅準章草書者約百種以上,并擬編成《章草大觀》一書以行世。

在考鏡源流之外,陳柱還特別強調文藝之間的互通。這首先表現在文藝風格的同質性。他說,“文藝之至者,人天交至,而又加之以機,詩文書畫皆然。天者天才,人者學問,機者適然興到之神機。前二者交相養,非學無以廣才,非才無以成學”“后一者則天才多者易遇,天才少者鮮至。”[11]引文中“前兩者”指的是天才和學問,“后一者”指的是適然興到的靈感與神機。三者之間的份量比例及其神機內契的多寡,決定了創作者詩文書畫的韻格高下。所以他說:“太史公、杜子美、李太白,天人交至而機至多,故神品、逸品最眾;孟堅、昌黎,則人多于天,而機較少,故能品最眾,而神品、逸品則鮮矣。”[12]持此一標準來評書,故“晉人書多神品、逸品,唐則虞、褚近逸品,歐、顏、柳為能品,宋人書多受歐、顏影響,故多能品。米元章雖力學‘二王’,而‘神逸’二字尚當不起。元明人行草,力追晉人,又以其時士夫派畫最發達,故書多逸品。清代之書則如明代之詩,優孟衣冠為多矣……”[13]更進一步,在陳柱看來,神品、逸品和能品之間的區別,在于“雅健”內質的區分,“要而言之,文義之要素,第一要‘雅健’。得此二字,則外柔內剛者,為晉人之神品、逸品;得此二字,而剛強外露者,為唐宋人之能品。失此二字而尚恣媚者,為纖巧;失此二字而趨圓熟者,為俗滑;失此二字而尚雄壯者,為江湖。”[14]對自己的評判標準,他自信地說:“余近觀現代人書畫展覽會頗不少,其不受此三病者蓋寡。若古文,則寥寥數老而外,殆稀如星鳳。”至于雅健的意涵,后文更有討論,此處不贅。

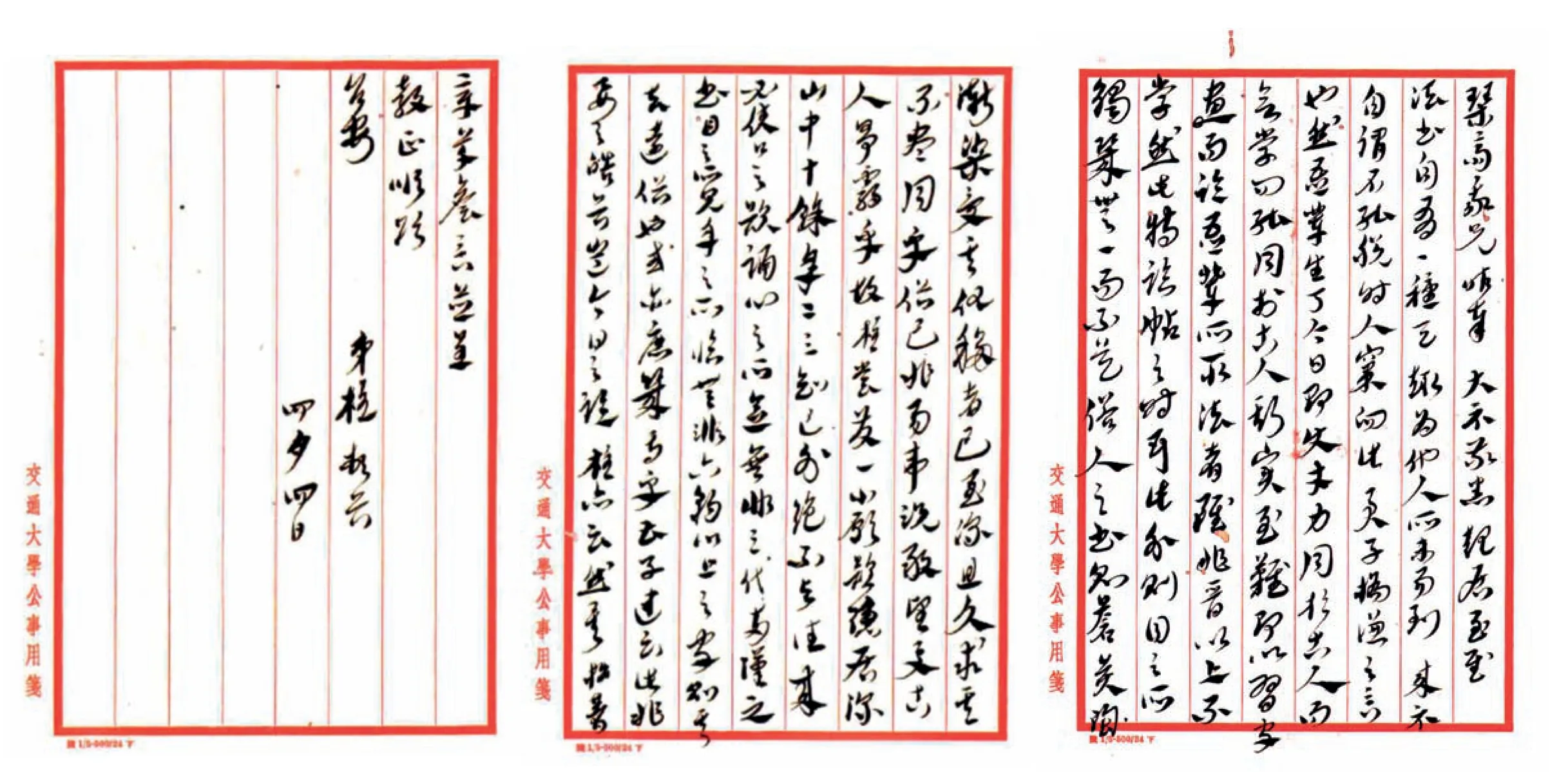

陳柱致琴齋信札 選自上海書畫出版社《小綠天樓藏華東師范大學學人翰墨及校史文獻集》

其次體現為文藝取法的博涉性。陳柱比較書法、文章的修習,“嘗謂學書者之有殷墟書契,周代金石文字,猶學文者之有六經諸子也;學書者之有兩漢碑刻,猶學文者之有賈、董、曹、劉及《史》《漢》也;學書者之有六朝墓志造像,猶學文者有《弘明集》也;學書者之有《淳化閣帖》,猶學文者之有《昭明文選》也;學書者之有《三希堂法帖》等,猶學文者之有姚氏《古文辭類纂》等也。學書者之有晉唐小楷,猶學文者之有六朝小品也。所習雖各有專門,然豈可以不博涉哉?”[15]書法史、文學史均有自己的經典范疇,學者應在篤意專精的基礎上,取精用弘,博約互濟,方能有所成就。但其中值得注意的是,陳柱將殷墟、周秦兩漢法書,比作六經諸子與班馬之史,前者為書學的濫觴和導源,后者為經義的淵藪和文章的發源。探源及流,因流溯源,在文藝的彼此會通中,再次證實了陳柱考鏡源流的觀念自覺。

再次,更具特色的是陳柱“六書”與繪畫互通的論斷。他對自己發見的這一千古之秘頗為自得。在與黃賓虹等人的書札中,他反復闡發道:

“六書”最早見于《周禮·地官》,為保氏“養國子之道”,教以“六藝”之一藝,后來許慎在《說文解字敘》中對“六書”的所指進行定義。在藝術史上,書畫相通是研究者一致認同但又聚訟不已的論題。它或指書法、繪畫同起源于古人“觀物取象,效天法地”文學藝術的創造,只是此“象”一趨于抽象,一趨于具體;或是書畫筆墨技法層面的近似與相通,如“石如飛白木如籀,寫竹還應八法通”“樹如屈鐵,山如畫沙”等是也;或是對書畫意境、韻格的強調,如逸、神、妙、能以及引譬連類的藝術思維是也。西漢揚雄“書,心畫也”,更是將書畫同源上升到哲學的層次。然而陳柱的“六書”與繪畫相通,并非如古人認為書畫同源于文字創生——“黃帝之史倉頡,見鳥獸蹄爪之跡,知今之可相別異也,構造書契”“遠取諸物,近取諸身”的結果。陳柱立論的特殊性在于,他是從篆籀文字“象形”的角度,對古畫人物“多大其頭”“多長其須”的義理性闡發,從虛實相生的角度對畫境的“會意”性詮釋,從運用抽象符號到具體實境的“指事”性揭橥,從畫面刻繪有形之物以隱寓無形之物的“假借”性傳達。他顯然是從畫理上立論的。讀者雖未必完全認同他的論斷,但其解亦不失為一家之言。黃賓虹稱贊陳柱“論古文書畫同源之理,極為精確”[17]等,亦可見出他這一論斷的特殊價值。

因能考鏡源流,諸藝會通,故陳柱的書論多矯然獨立之處。他身處民國時期碑學風氣籠罩之下,能超逸于碑學與帖學的對立,強調楷書學習當以唐碑為根柢,而不應卑視六朝,以及對金文篆籀書法的重視等。尤其難得的是他對章草一體內美的闡發。他說:

篆者圓也,其體長而圓,其筆畫則多內含。分者別也,背也,其體扁而背,其筆畫則多外向。惟隸則取便徒隸,介乎篆分之間,其體方而正,其筆畫直而不曲。是故書體以篆分為最合于美術,以其有曲線美也。章草則體兼篆分而簡省之。其轉折如篆,其波磔如分。體篆之圓,兼分之扁。斯可謂兼篆分之長,為書法美術之上品矣。[18]

在他看來,篆書和分書(即東漢成熟時期的隸書)是最具有形式美感的書體,這一美感表現在篆體長圓而用筆內含,分書體扁筆勢外拓而多有波磔。章草的體勢、用筆則兼具二美而簡省之,所以為書法美學的上品。而從書史的嬗變看,章草在魏晉郁然勃興后,趨于式微,其間雖不乏一些名家如元趙孟 、明宋克等有所成就,但問津這一書體的書家實在不多。清末民初,“書壇巨擘”沈曾植縱橫于碑帖之間而極具章草之美,其弟子王蘧常書藝更是集章草之大成。王蘧常亦曾為陳柱任教無錫國專時的及門弟子。陳柱關于章草學習的進階有其心得:“習章草當先臨皇象《急就章》百數十過,以正其基礎;次臨趙文敏《千字文》,以多識字體;次臨晉二王以前諸章草帖,以盡其法。此為第一時期。次則臨明二宋以上諸章草帖,以窮其變。此為第二時期。體既定矣,然后臨《流沙墜簡》魏晉寫經以古其趣。此為第三時期。由是再合諸體筆法,重臨皇、索諸帖,則必大有創獲矣。此第四時期也。”[19]復按其書學實踐,他曾“上窺崔張皇索,中涉二王,下及子昂、仲溫,旁及《流沙墜簡》,及魏晉寫經。每日以為常課,略無間斷。臨皇象《急就章》千余遍,索靖《月儀》數百遍,仲溫《急就章》《書譜》殘本,亦各數百遍……”[20]經過正基礎、識字體、盡其法、窮其變、古其趣等幾個階段,陳柱的章草已略具規模。惜乎天不永其年,否則中國現代書法史上更要多一位章草大家了。

二 、對現代書法學科設立的倡導

19 世紀末20 世紀初,在西學東漸的猛烈沖擊和民族危機的強烈刺激下,中國舊有的經史子集的“四部”分類逐漸被西方現代分科所取代。書法藝術在這一傳統向現代轉換的歷史進程中,一度被忽視甚至喪失了自己的藝術地位,更遑論奢談設立書法學科。惟其如此,才能見出陳柱清醒的認知和理性的判斷。他在《談書法》一文中說:

吾謂吾國近來一切皆以西洋為轉移:西洋有者,吾國有之,則曰此西洋亦亟應保存者也;西洋有者吾國無之,則曰此西洋所有吾國不能不急起直追者也;西洋無者吾國有之,則曰此無用之物也,宜亟淘汰之矣。凡是皆不必究其是非,而一以西洋之有無為是非者也。……彼見西洋大學之無書法一科,則中國雖有又烏得而不汰之。然則中國大學文科及美術學校無書法一科,又何足怪?吾今欲一矯此弊,故為作此文,庶使青年之士,有志于吾國文藝者,略知書法之重要,與乎學習之涂徑焉。[21]

一切以西洋是非有無為標準,“尊西人若帝天,視西籍若神圣”的文化自卑心理,在現代中國學科發展史上是何等的熟悉!《論書法》一文成于1936 年,其時陳柱已明確呼吁設置書法一科。作為歷史的回應,1963 年,書法一科在潘天壽、陸維釗、沙孟海等前輩的推動下,方始在浙江美術學院(今中國美術學院)奠立。那么,陳柱倡導設置書法學科的理據是什么呢?

一是書法為中國所獨擅,在文藝門類中與文學、畫學可鼎足而三。他在《書法詹言》中說:“文學、畫學為外國之所共有,若書法學之精深博大,則迥非外國之所及矣。故外國書法不能獨立成科,而中國書法則能獨立成科。其艱難繁復,視畫學有過之無不及。乃中國書法,既不能如畫學之設專門學院以研究,而大學文學院中國文學系課程,且不列入書法一門,真大惑不解矣。”[22]其中所提出的“書法學”,理應包括理論研究、實踐創作兩個層面,而陳柱的文藝分類也大有可議之處,但他不以西方文藝分科為設置依據,尊重中國傳統藝術內在的本然秩序,則是值得我們今天“同情之理解”的。

更進一步,在陳柱看來,書法與繪畫同科,且有更優于繪畫者也。他論述說:“書法之要,亦猶圖畫也。就圖畫而論,南宗之士大夫畫,又高于北宗院體畫,以院體尚形似,南派尚神似也。書法之為畫,則更超出于南派畫矣。蓋以畫尚有物形,而書則已超出于物形之外也。”接著他引述古人書論,以見出鍾繇、崔瑗、王羲之法書中引譬連類的物象、意象之富美。他更是引孫過庭《書譜》中“觀夫懸針垂露之異,奔雷墜石之奇……”一段進行具體闡釋。其結論說:“然則書法之精者,未嘗不可作圖畫觀也。古人謂圖畫為無聲詩,吾亦謂書之工者,為無畫之畫也。”“書之工者,其為畫也超乎形者也,決非賞形似者所能識者矣。”“故書法者,吾國最高尚之圖畫也。真吾國之國粹,吾人所當保存而光大之者也。”[23]沿著陳柱的理路推衍,作為最高尚圖畫之書法,其筆墨所表現的意象與心象又是從何而來呢?《書法管窺》中說:“學書如學畫,臨摹古人之外,貴乎寫生”,此種寫生當“取狀于天地山川鳥獸草木之態者也。”“昔人稱太史公(按:司馬遷)多游天下名山大川,故其文有奇氣。學書者亦豈能不取資于游哉!莊生曰‘與古為徒’,又曰‘與天為徒’。夫善臨古者可謂與古為徒矣,盡美矣,未盡善矣。善法自然者,可謂與天為徒矣,盡善盡美矣。”[24]臨古貴在得其規矩法度,善法自然重在得生氣韻致。借助筆墨所營構的意象與心象,書法最終超越了形似、神似的束縛,從而進入筆墨表現的自由王國。在這個層面上,陳柱與沈尹默的“中國書法為最高藝術”的論斷,真可謂異曲同工。

二是從歷史淵源上看,書法“設科”亦有歷史脈絡。陳柱在其書論中反復提到:

《周禮》八歲入小學,保氏教國子,先以六書。書數與禮樂射御同列為六藝。可知古人之重書學。《說文解字敘》云:“尉律學童十七以上,始試諷籀書九千字,乃得為吏。又以八體試之,郡移太史并課,最者以為尚書史,書或不正,輒舉劾之。”此漢人重書法之征也。逮至清代科舉試士,此意猶存。既所以誘民于去惡之路,亦所以禁民不敢為簡慢茍且之漸,用意至深微也。乃自科舉廢后,此法亦廢。茍簡之門既開,美惡之徒漸泯,其始也在于字體,其末也及于一切。……今之留心教育者,可不加之意耶。[25]

“六藝”為西周官學教育內容。其在小學階段主要學習書、數以及灑掃應對等基本禮儀。這里的“書”,指的是漢字的構成方式,即“六書”,也即小學的識字課;同時也是指童子規范書體的書寫訓練。兩漢以降,書法的優劣是能否詮選為吏、科考是否中程的重要尺度,也是歷史上書法具有潛在意義上“學科”的基礎。西晉武帝時期,在秘書監中立書博士,設弟子員,教習書法;隋開皇初,在國子寺設書學;唐貞觀年間,在國子監設書學;北宋徽宗崇寧年間國子監創置書學等,均是其歷史的表征。

更進一步,在陳柱看來,書法或“書教”[26]之所以重要,還在于其正心修身、移風化俗的現實價值。這與他書法“設科”的溯源構成了一體兩面。書法可以“正吾心,陶吾情,調吾性”“能收修身正心之效,可以借是教敬”“書學亦修辭立誠、進德修業之一事,豈可以目為一藝之微而忽之哉?”[27]這是書法對于個體修身意義的強調。又言“古時設科取士,極重書法,凡潦草不端、茍且省筆之字,卷中一有犯者,即在摒棄之列。……亦正人心、肅教化、端士行之一助也。”[28]這是書法對于社會的價值和功用。反觀今之世,“今則絕無繩墨,任意涂抹,訛體偽文,充滿行間。夫文字為一切文化之本,今學者之作文寫字,茍且從事如此,充類所極,則又何怪乎一切社會風俗、政治人心、皆日趨于茍且邪?古人云:‘即小可以見大’。吾愿有心教育者,于書法一道,宜速加整飭也。”[29]于此可見到陳柱倡導書法“設科”的現實關切。

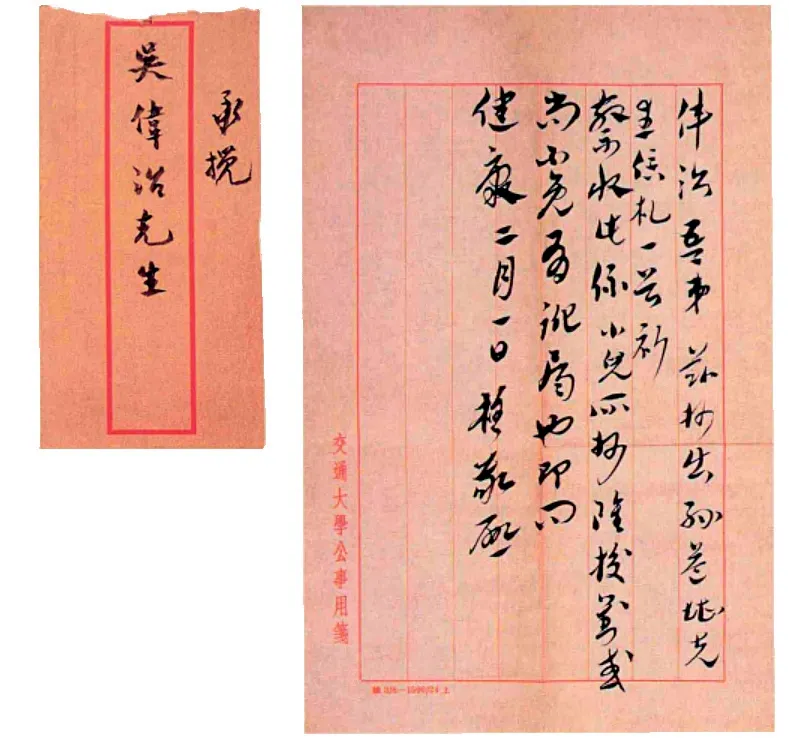

陳柱致吳偉治札 選自浙江攝影出版社《中國書札賞玩》

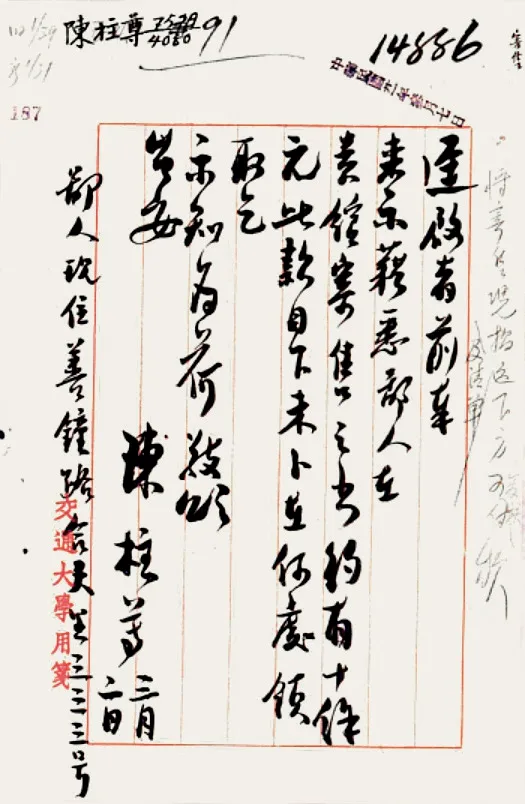

陳柱書札 選自北京圖書館出版社《舊墨三記:世紀學人的墨跡與往事》

陳柱書法“設科”的兩個方面,前者旨在擺脫西方現代學科分立的唯一標準,在尊重中國傳統藝術本然結構的前提下,對書法獨特藝術價值和自足地位的強調;后者是在儒家“文以載道”的背景下,在傳統向現代轉型的歷史時期,對書法“設科”歷史潛在脈絡的闡發。

三 、清空雅健的書法美學觀

陳柱書風的追求,便是對“清空雅健”的強調。先論清空。陳柱精研莊老之學,有《莊子內篇學》《老學八篇》《老子集訓》等著述傳世,所以他論書畫自不免受莊老論藝的影響,如論書法意境的清空高曠,他說:

(書)若欲進乎道,則必博學多聞,情超意曠,而后得之;然不得其法,不能成技,則道亦無所寓之,故古今亦有道高學博而書不工者,然其出筆必有以異乎俗也。……晉人旨趣高曠,其書法最為優美,益得清空之氣獨多,其佳處乃在空虛處,不專在筆墨間也。柱嘗以晉人書與唐宋以后比較,未嘗不嘆唐宋人能實而不能虛,不及晉賢,坐此故耳。(略)老子所謂“三十輻共一轂,當其無,有車之用也”,此最為知言。[30]

書法意境的空與虛,首先基于有無相生的藝術辯證,通過畫面有限的筆墨營造引入深遠的意境韻味,空則生物,實則不繼。其次書畫的清虛高曠,更在于人物精神的超然物外,以虛靜之心體道觀物,就其時代氛圍而言,魏晉人物于此獨擅,故其書法最為優美。更進一步,因創作者不累于物,故其能與天地造化同游,深察物理、物情之精微。所以他說畫禽魚花卉“能令畫者研究物理,觀者能得物情。莊子曰:‘鯈魚出游從容,是魚之樂也。’柳子厚云:‘潭中魚可百許頭,皆若空游無所依。日光下澈,影布石上,佁然不動,俶爾遠逝,往來翕忽,似與游者相樂。’畫魚者必觀魚至于此,而后可以下筆,乃于魚為有得也。其他諸畫,何莫不然?宋人詩曰:‘萬物靜觀皆自得,四時佳興與人同。道通天地有形外,思入風云變態中。’唯善畫者能有此樂。”[31]這顯然是道家精神意趣在陳柱書畫觀念中的滲透。

次論雅健。雅健是陳柱晚年書風的取向,他在1936 年《與姜生志純論書法書》中曾有論:“吾書雖不敢謂工,然已力向雅健二字上走,黃賓虹先生不輕許人,而謂吾章草矯健可喜”;梁寒操先生“謂吾以浩然之氣,秉清剛之筆,篆籀章草,無任不宜”,“力追雅健,則心手所時時蘄向者耳”。[32]作為書風的雅健,其內涵如何?

凡文藝最要辨雅俗,故學書第一要去俗就雅,……雅必從健來,健與莽不同,健必帶有溫潤之氣,無是則莽矣。溫潤者如玉,玉質至剛而色若至柔,故古之君子佩玉,所以節行養德也。書之剛在用筆處見,其溫潤則在用墨處見,用筆法尚可言傳,用墨法則難以言傳矣。畫之用墨法尚可以意會,書之用墨法乃更難以意會矣。[33]

“雅”與“健”是互倚對待的,但比較起來,“健”更關鍵,無“健”之“雅”勢必流為恣媚、纖巧、浮華、圓熟,故“雅”必內含于“健”。此“健”又同于“剛”,玉外溫潤而內質剛,此是貫通君子修身、文藝風格的“剛德”顯現。有如前文1937 年陳柱致函高二適所言,“得此(雅健)二字而外柔內剛者,為晉人之神品、逸品;得此二字而剛強外露者,為唐宋人之能品。”則“雅”與“健”的合度正是儒門論藝的“文質彬彬”。至于雅健的風格立極處,可上達于魏晉書風的神品、逸品。值得注意的是,“雅健”落實到形而下層面,則為筆墨的表現,用筆見于風骨之“剛”,用墨見于溫潤之韻,比較起來,墨的表現更難以處理些。

另一方面,筆者也注意到陳柱雅健書風的嬗變,是由“健”入“雅”的,一個重要的線索是1919 年他在《致某生》書中言:

書法之要,約有三端:曰骨力,曰體勢,曰章法,此其大略也。骨力見乎字畫,故字畫者,蒼老為上,妍媚為下;瘦硬為上,肥滿為下;其清秀、輕利、圓熟者,不足道也。體勢在乎結構,故結構者,飛舞為上,拘謹為下;森嚴為上,疏緩為下;其局促、松懈、板整者,不足尚也。章法要乎安置,故安置者,變動為上,凝滯為下;開合為上,勻整為下;其停滯、偏枯、放弛者,不足云也。[34]

骨力貴蒼老瘦硬,體勢貴飛舞森嚴,章法貴開合變動。此下陳柱更從上述三維度,廣引古人書論,對周鼎、秦碑、漢晉書家以及《裴將軍詩》《爨龍顏》《爨寶子》《泰山經石峪》《瘞鶴銘》等法書進行評析,以證其論書的切實。很顯然,陳柱所推舉者多為碑學一路,風格傾向于清健瘦硬的一面,這與他早年“或臨鐘鼎,或臨漢碑,或臨南北碑,或臨章草;或究慎伯(包世臣)之書,或崇長素之說,凡二十余年”[35]的學書經歷相印證。但自1928 年以來,陳柱始專意于章草,“上窺崔、張、皇、索,中涉‘二王’,下及子昂、仲溫,旁及《流沙墜簡》,及魏晉寫經。每日以為常課,略無間斷……”[36]“二王”書風蘊藉風流,以韻格見勝。陳柱對“二王”書脈的究心體會和對古今章草的專意追摹,是其書風由“健”入“雅”的關鍵。在這一過程中,他還特別強調學問的重要:“學書之根柢不獨在多師古碑帖,且須于經、子、詩、文有根柢。然后下筆有書卷氣,否則其書亦不足貴也。讀書所以變化氣質,作字則可以表現氣質。故書家之才學德性,往往可于字體判焉。”[37]故此,陳柱晚年雅健的書風,背后是其碑學、帖學融合以及學問精神涵養書卷氣的顯現。證之以黃賓虹對陳柱章草的評價:

得示并法書章草,證之大著《詹言》,足征用功深邃,感佩無任。古人精神,寄托詩文書畫,大之涵養天下,小之分析無窮。老子猶龍,道在自然。今于大作中領悟不少。隸體似方,方中用圓,《月儀》《急就章》如是,馬遠、夏珪畫亦如是。惟臺端貫通學術,原本可以得之矣。近代學北魏書,多劍拔弩張之氣,作畫院體者,無氣生動之致,于“遒媚”二字,少參究耳。然否?[38]

黃賓虹肯定的三點,一是陳柱的章草實踐可以與其書學觀念相印證;二是其書法是其人格精神、胸襟懷抱的自然顯露;三是陳柱的章草在體方用圓之間,能合雄深雅健與生動之致于一爐,也即黃賓虹稱之為的“遒媚”。在他處,黃賓虹又多次贊譽陳柱書法“含剛健于婀娜”“清健渾古,氣韻天成”等。信乎!清空雅健實為陳柱的書法美學追求。因此,他批評吳昌碩劍拔弩張,少雍容之氣;鄭孝胥晚歲行草盡是江湖氣;康有為落筆沉雄而霸氣太露,無其學而學之者必俗;鄧石如書雖專精,而學太淺,人譏為字匠,等等[39],也正是持此一標準的立論。

注釋:

[1]陳柱并非康有為的“受業弟子”。參看劉小云.陳柱生平及其學術思想研究[M].北京:中國社會科學出版社,2015:35—44.

[2]上海書畫出版社.黃賓虹文集(書信編)[M].上海:上海書畫出版社,1999:118,125,133.

[3]陳柱.述學[J].宇宙風,1938(76):166.

[4]劉小云,編著.陳柱致高二適[G]//陳柱往來書信輯注.桂林:廣西師范大學出版社,2015:176.

[5]陳柱.書法詹言[M].杭州:浙江人民美術出版社,2019:11.

[6]陳柱.書法詹言[M].杭州:浙江人民美術出版社,2019:12.

[7]陳柱.書法詹言[M].杭州:浙江人民美術出版社,2019:14.

[8]陳柱.書法詹言[M].杭州:浙江人民美術出版社,2019:19.

[9]陳柱.書法詹言[M].杭州:浙江人民美術出版社,2019:19—21.

[10]陳柱.書法詹言[M].杭州:浙江人民美術出版社,2019:21.

[11]劉小云,編著.陳柱致高二適[G]//陳柱往來書信輯注.桂林:廣西師范大學出版社,2015:173.

[12]劉小云,編著.陳柱致高二適[G]//陳柱往來書信輯注.桂林:廣西師范大學出版社,2015:174.

[13]劉小云,編著.陳柱致高二適[G]//陳柱往來書信輯注.桂林:廣西師范大學出版社,2015:174.

[14]劉小云,編著.陳柱致高二適[G]//陳柱往來書信輯注.桂林:廣西師范大學出版社,2015:175.

[15]陳柱.述學[J].宇宙風,1938(76):165.

[16]陳柱.論畫示三女蕙英[J].學術世界(第2 卷第1 期),1936:16—18.

[17]上海書畫出版社.黃賓虹文集(書信編)[M].上海:上海書畫出版社,1999:118.

[18]陳柱.書法詹言[M].杭州:浙江人民美術出版社,2019:38.

[19]陳柱.書法詹言[M].杭州:浙江人民美術出版社,2019:38.

[20]陳柱.述學[J].宇宙風,1938(76):165.

[21]陳柱.書法詹言[M].杭州:浙江人民美術出版社,2019:66—67.

[22]陳柱.書法詹言[M].杭州:浙江人民美術出版社,2019:1.

[23]陳柱.書法詹言[M].杭州:浙江人民美術出版社,2019:67—69.

[24]陳柱.書法管窺[J].建設(南京),1942(第1 卷第3 期):5.

[25]陳柱.書法管窺[J].建設(南京),1942(第1 卷第3 期):5.

[26]此一用法專指書法學習或書寫訓練而言,與“五經”中《尚書》的“書教”不同,如“疏通知遠,《書》教也”(《禮記·經解》),后者重在對《尚書》中義理的發明。

[27]陳柱.書法詹言[M].杭州:浙江人民美術出版社,2019:15,58.

[28]陳柱.書法詹言[M].杭州:浙江人民美術出版社,2019:15.

[29]陳柱.書法詹言[M].杭州:浙江人民美術出版社,2019:15—16.

[30]劉小云,編著.陳柱致高二適[G]//陳柱往來書信輯注.桂林:廣西師范大學出版社,2015:150.

[31]劉小云,編著.陳柱致高二適[G]//陳柱往來書信輯注.桂林:廣西師范大學出版社,2015:162.

[32]陳柱.書法詹言[M].杭州:浙江人民美術出版社,2019:81.

[33]陳柱.書法詹言[M].杭州:浙江人民美術出版社,2019:81.

[34]劉小云,編著.陳柱致高二適[G]//陳柱往來書信輯注.桂林:廣西師范大學出版社,2015:29.

[35]陳柱.述學[J].宇宙風,1938(76):165.

[36]陳柱.述學[J].宇宙風,1938(76):165.

[37]陳柱.書法詹言[M].杭州:浙江人民美術出版社,2019:81.

[38]劉小云,編著.陳柱致高二適[G]//陳柱往來書信輯注.桂林:廣西師范大學出版社,2015:194.

[39]陳柱.書法詹言[M].杭州:浙江人民美術出版社,2019:79—85.