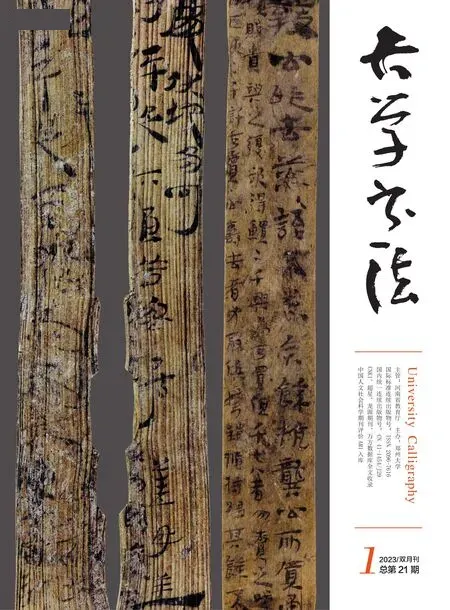

來楚生印學思想研究

——以《然犀室印學心印》《秦漢窺管》為中心

⊙ 胡湘海

引言

隨著時間的推移,學者對于來楚生的篆刻研究逐漸深入,特別是在風格特征及其流變方面著述頗豐富,而關于其篆刻思想方面的研究相對較少。目前僅有三篇:楊賀的《來楚生的印學思想》[1];趙明的《燃犀融金石 安處放天機——以<然犀室印學心印>為錐穎解讀來楚生篆刻》[2];蘇金成、胡湘海的《來楚生印學觀念探究》[3]。這三篇文章的論述均以來楚生的篆刻作品為中心展開,本文則主要以來楚生的印學論著《然犀室印學心印》《秦漢窺管》為中心并結合相關印論文字,總結提煉來楚生的印學思想及其特征。其中《秦漢窺管》一文至今為止尚未有人探討和重視,《然犀室印學心印》一文有兩個版本(一為鋼筆手跡本,一為《書法》雜志發表版),本文論述主用手跡本。今年是來先生120 周年誕辰,謹以此文紀念一代金石書畫大家來楚生先生。

一、精練簡括,易懂適用:來楚生印學著述的特征

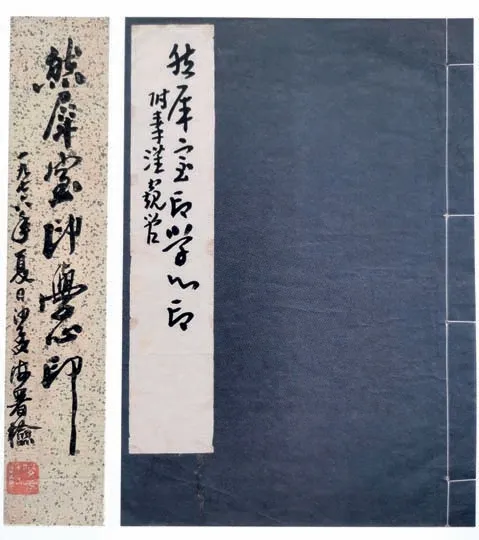

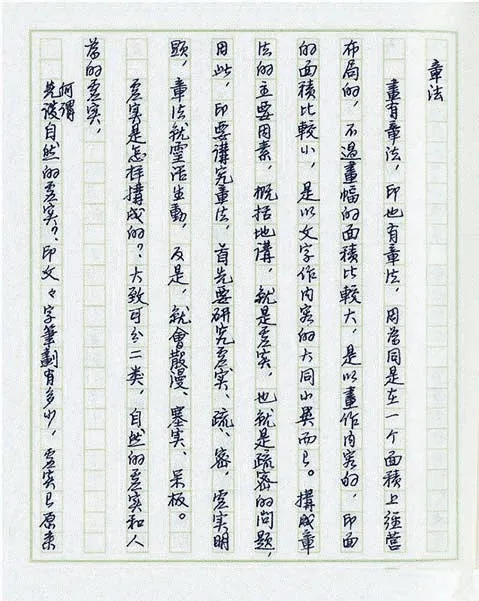

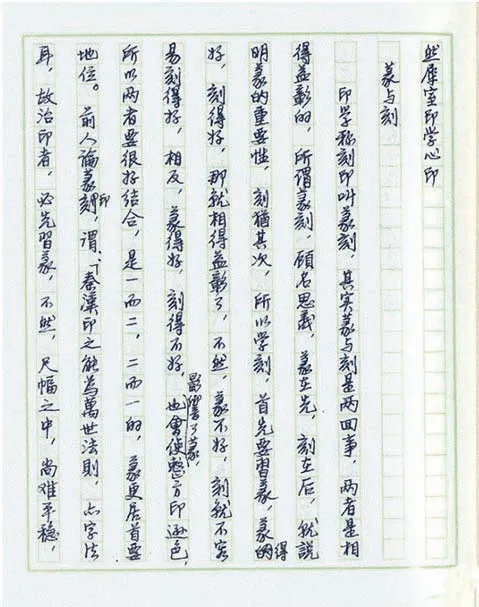

《然犀室印學心印》(以下簡稱《印學心印》)最初完稿于20 世紀40 年代晚期,為黃道周書風的鋼筆手跡,來楚生自題草書簽條“然犀室印學心印附秦漢窺管”。前者《印學心印》共13 節,分別為篆與刻、鑄與刻、臨摹、章法、呼應變化、刀法、線邊面、中偏鋒、內容、取材、署款、磨印與磨刀、鈐印。后者《秦漢窺管》體例較小,共6 節,分別為渾樸自然、整體勻稱、疏密虛實、統一調和、呼應得體、隨形布局。前者經過修改完善于1980 年上海《書法》雜志第2、3 期連載發表,并被《當代中國書法論文選·印學卷》《民國印論精選》《方寸天地》等出版物收錄。后者在2004 年《然犀室印學心印》一書面世前未曾發表,且此書印刷較少、傳播不廣,是為紀念來楚生100 周年誕辰的紀念冊。除了上述的兩篇文章之外,來楚生的印學思想多見于其篆刻邊款和印文中,他的好友、學生在后來的回憶中亦有相關記載。

早期的印學著作大體可分為兩類:一類是為印家立碑樹傳而極富史料價值的,文中或論生平軼事、或論風格與流派;一類是論印章本體內在規律,如周應愿的《印說》。以前人為坐標來觀照來楚生的文章可看出,其屬于對篆刻本體理論研究一類,這與他以藝術家的身份行于世有關。進而也就能分析出來楚生著《印學心印》《秦漢窺管》的心態了,即從一個藝術家的角度出發,以最精練簡括的語言形式,來總結他自身篆刻創作的經驗和學印最佳路徑,所以凝練、適用、易懂是其印學著述的特征。

古人論印:“刀筆在手,觀則在心,手器或廢,心乃亡存,以是因緣,名為五觀:曰情、曰興、曰格、曰重、曰雅。”[4]與這種高屋建瓴式的論辯不同,來楚生更注重操作技巧,句句落到實處,注重適用性。如,

鈐印:

先需對印面仔細審查一番,然后決定襯紙的厚薄多少,印面平正的印,襯紙宜薄,不平正的,襯紙可以稍厚……[5]

隨形布局:

印面假設是方的,要以方的內容來安排,圓的要以圓的內容來安排,隨形布局,自然天衣無縫。[6]

邊欄:

敲之法亦有二,大多以刀柄為之,間或以切刀切之……,敲一處或數處,一邊或數邊,原無一定,但方向相對,距離相等,均為避忌。[7]

《印學心印》《秦漢窺管》中大部分觀點可以直接指導印人創作,可謂習印者之“靈丹妙藥”。其優點是在吸收過古人的思想觀點之后,經過創作實踐的體悟,最后用自己的語言提煉成淺顯易懂的句子,論述有理有據且不落于空談。

這種特征還表現在對印石、執刀、磨石、鈐印等方面的論述。如古人多論述印石形制的變化和審美價值,翻閱《中國印論類編》一書可知將印石與創作相聯系的較少。來楚生則從形制、石質出發落腳于創作時的線條、刀法表現上,且行文簡練、通俗易懂。如述及取材,他說:“他如石性膩的,粗線白文較宜,性爽的,朱文或單刀白文較宜,形大文簡,容易松弛,反之容易塞實,巨印尚氣魄,小印主靈活……”[8]其弟子兼稿本收藏者童衍方說:“在印學理論方面,先生據多年出秦入漢及對明清諸印家的深入研究,結合創作心得,寫成《然犀室印學心印》,此書經先生不斷錘煉充實,最后以鋼筆寫成這部定稿本,并附《秦漢窺管》一章。”[9]這為此文做了一個定性,首先,來楚生寫這一文章的最初目的并不在于發表出版,因其正式發表之時已去世,更多應是課徒之用。其次,在于總結自己習印經驗和心得,完善自己的印學體系,同時也彌補了許多印家“作而不述”的缺憾。

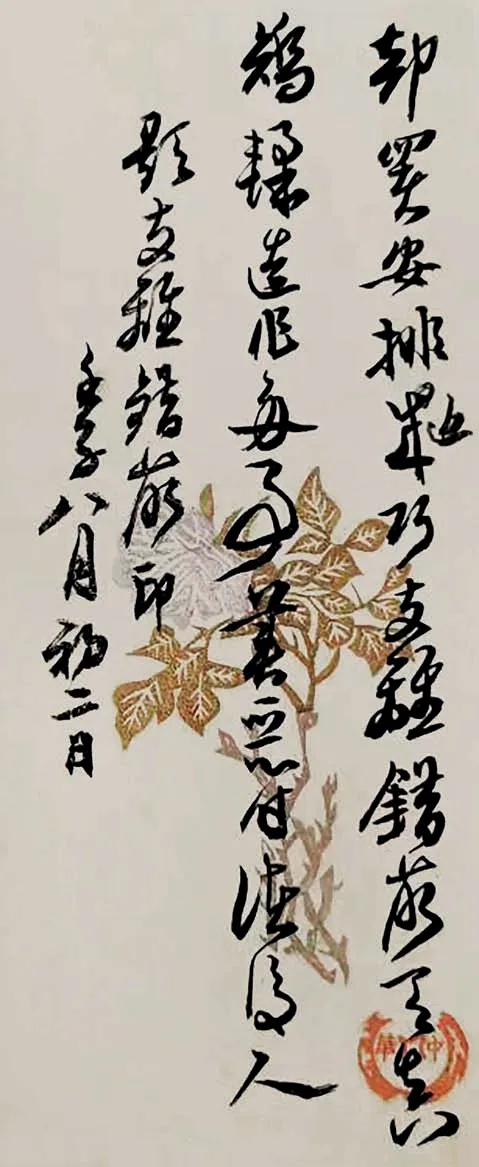

來楚生、沙孟海題《印學心印》 選自上海書畫出版社《尺木藝光:來楚生、唐云、童衍方金石書畫展作品集》

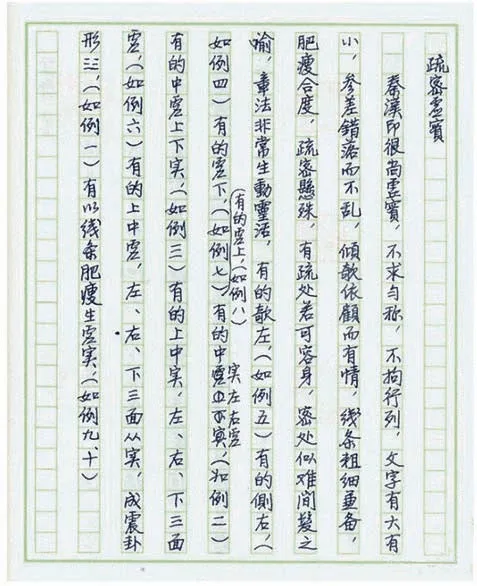

來楚生 《然犀室印學心印》手跡本中“章法”一節 (部分) 選自中國藝術出版社《然犀室印學心印》

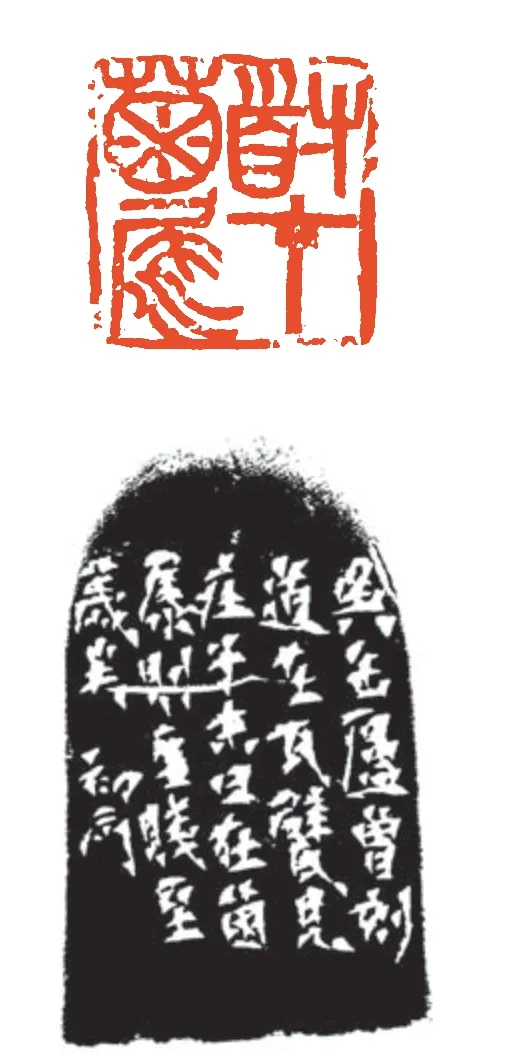

來楚生 道在尿(附邊款) 選自上海書畫出版社《海派代表篆刻家系列作品集——來楚生》

二、自然天真,古拙渾樸:來楚生印論中的審美觀

在篆刻中“金氣”“石味”孕育了不同審美,追求金氣多能得肅穆、潔凈、古雅之意,求石味則在于古拙、蒼渾、質樸。來楚生平生最服膺吳昌碩,中年更是致力于對他的模仿。吳將“道在瓦甓”的思想運用到篆刻中,在審美上占據了制高點,來楚生受其影響曾在“道在尿”邊款曰:“吳缶廬曾刻道在瓦甓,見莊子,末曰在尿,則至賤至薉矣。”可知來楚生對“瓦甓”的追求是接踵于吳昌碩的,樸拙自然之氣則是其中應有之意。在《秦漢窺管》文中附有來楚生摹刻的秦漢印章,它們皆是屬于渾樸自然、蒼茫古拙一路。其中有“整齊勻稱”一節,如果僅從章節名字來看,應屬于漢官印整飭光潔的風格,但在這些摹刻印章中也未見這一種風格。可見來楚生對于印章審美有著自己的見解和堅持,并不斷探索前行。

來楚生題“支離錯落天真”印款曰:“部署安排近巧,支離錯落天真,矯揉造作多事,美惡付諸后人。”這概括了來楚生的核心審美觀,他在創作中追求自然天成、古樸稚拙之感,絕少人工刻意做作。其“世人皆巧我獨拙”一印,用刀自然揮灑,石頭隨著速度快慢而崩裂不一,章法也有支離的特點,這些方式導致其印風的古拙、質樸。如邊款:“不求甚解不求工,治藝讀書一例通。刻意為之何所著,玄機盡在此篇中。”來楚生從不刻意追求,而是始終保持“不求甚解”的態度。

印家追求金石氣,常人認為殘破斑斕就是古拙質樸和金石氣,來楚生則不這么看。他在印論中雖提及:“傳說印人前輩,有的將刻成的印,在鞋底上輕輕摩擦一回,有的用食鹽在已成的印面上輕輕揉擦。”[10]但他也提出“不是支離破碎就是古”的觀點,顯然他沒有落入一意孤行的地步,在其篆刻作品中,許多都靠蒼茫殘破來模擬古意,但有些相對光潔挺拔的印章亦不失渾樸。

敲擊殘破求古意以吳昌碩為集大成者,巧奪天工、出于自然,來楚生分析了殘破的內理說:“主要是看印的內容和外緣是否調和,全印神韻是否完美一致來決定的。”[11]他在模擬質樸古拙的方法上比吳昌碩更為科學、有條理,總結可得出吳重在氣,來則重在理的結論。在刀與石方面的觀點也體現了其對古拙質樸的追求,如磨印:“刻放縱一路的印,沙皮可以粗些,印面即有沙粒紋路,也無妨礙。”[12]磨刀:“放縱的可不常磨,有時鋒鈍也可用,就是鈍刀勒石一路,刀鈍不易深入,輕行取勢,流走自然,別具風格。”[13]他自己即走放縱一路,總結如何從材料方面來追求古拙質樸,這是其獨到的見解。

他主張自然天真,要做到章法、刀法、字法三者之間配合融洽無間、出神入化,進而言之就是要做到各個方面都“統一調和”。章法一節說:“虛實是怎樣構成的?大致可分兩類,自然的虛實和人為的虛實。”[14]他重視自然的虛實,有些印文文字筆畫有多有少,每個字僅占自己格子,筆畫多的盡量擠近少的則放松,因此自然而然就有虛實變化。如渾樸自然中說:“不求勻稱,不尚做作,虛實明顯,流走自然,落落大方。”[15]他反對刻意均勻,說:“文字原來存在筆畫多少的自然虛實,反成均勻,則弄巧反成拙了。”[16]又如印面是方的就以方的內容安排,反之圓的亦然。他反對刻意求奇、求怪,從而失之自然天成,在運用文字或線條的時候,他說:“如以兩種不同格率的文字或線條,列入一印,方圓雜陳,就會感覺不調和,不統一,紊亂無序。”[17]在字與字之間的關系上,也需要和諧自然,他說:“還要呼應得體,不宜牽強呼應,要呼應自然。”[18]各個方面的考慮能使他達到“隨形布局,自然天衣無縫”[19]的境界。

三、印宗秦漢,博采眾家:來楚生印論中的取法觀

自趙孟 提出“漢、魏而下典型質樸之意,可仿佛而見之矣”[20],這種崇漢觀念就此建立了起來,也能看出此觀點受書法中“古質今妍”的影響,實際上也是趙孟 書法崇古、復古的體現。自此“印宗秦漢”成了印家們的金科玉律,后來者無不遵守。來楚生也不例外,其中《秦漢窺管》一文就是專門論述秦漢印章內在規律的。

他非常贊同,并執行著“印宗秦漢”的路徑,其一生所刻印章中秦漢風格占據最大部分。在文中他還將秦漢的印比作晉人的書法、唐人的詩歌。來楚生強調要最先學秦漢,“首先是秦、漢古印,因為秦漢印是印的模范,后世都以為法,初學刻者,應以此作基礎”[21]。來楚生早期篆刻主學明清流派,他于此文強調應先學秦漢是對其早期取法的反思。他在“篆與刻”一章中說:

前人論篆印,謂:“秦漢印之能為萬世法則,亦字法耳。”故制印者,必先習篆……[22]

所謂摹印篆,就是篆隸之間的一種字體,把圓轉的篆文,部署到方的印章上去,在不違反篆文的原則下,使他如何適應方形的形體。[23]

在介紹篆法時“摹印體”占據了較大部分,而古文鳥蟲等其他篆法篇幅較短,可見秦漢印在其心中的地位。

對秦漢印的思考,來楚生不局限于從技法到風格的層面,還從鑄造與刻制的角度出發將古印分為制造、鐫刻兩類,前者強調澆鑄而來的渾樸,后者主張運刀如筆。來楚生認為我們是用刀來模仿澆鑄,進一步說就是模仿古人“制作”出來的印章,今人摩擦、敲擊主要是追求秦漢印的精神。他說:“主要的是想把印文線條,有一種圓渾的感覺,減少些刀刻的跡象,用鐫刻參以制作,來追求鑄印的神韻,是很有可能的。”[24]在論刀法時他也強調韻:

來楚生 草書 題支離錯落印 選自上海書畫出版社《海派代表書法家系列作品集——來楚生》

所以印的敲邊,是起著內外統一調和的作用,達到神全韻足,臻于至善的目的,不是所謂摹古的問題,古印不盡是斑斕剝蝕的……,不是支離破碎就是古,如此地來體會古,僅是從表面來觀察傳統而已。[25]

所以來楚生深刻地意識到學秦漢要得其韻,而不能僅摹其形。通過上述以及其他部分的論述可以得出結論,來楚生認為秦漢印的精髓在于“圓渾”之氣。除此之外,他還強調秦漢印中虛實疏密方面的特征,并說:“安排尤為著力,后人曾有‘疏處可以容身,密處似難間發’的比喻。”[26]這一點使他非常重視章法,往往刻意經營,巧奪天工,令人稱奇。童衍方認為其師信奉:“始入手須專宗一家,得之心而應之手。然后旁通曲引,以知其變,泛濫諸家,以資我用。”[27]所以來楚生在專宗“秦漢”之后并沒有停滯、滿足于此,開始取法更多的印家以及材料,擴充自己的印學體系。其印論說 :“初學刻者,應以此(秦漢)作基礎,其次到歷朝人印,因為歷朝名刻,都是根據秦、漢而創出自己面貌的,通過臨刻,為將來創作作基礎,二者都須做到。”[28]

其深刻意識到后世印家們皆根植于秦漢,如若不“取法乎上”,也就沒有來楚生篆刻的大放異彩了。這種溯“源”的學習方法也便于更好地向諸“流”學習,來楚生對于浙派、皖派、吳昌碩、齊白石等皆有取法借鑒,可以說是得諸家意合于一身,即“合宗”。

除了向各個時代的篆刻家學習,取各種材料入印也是來楚生擴大印學內涵的重要手段。首先,作為書法家的他五體兼擅,信奉“印從書出”的他將篆書入印應是題中之意,并進而延伸到“印從書法出”。他說:“以文字來講,一切文字,都可入印,不僅限于篆文一體而已,宋代以八分入印,元代以蒙古文、楷書入印,清代以滿洲文入印,已開先例。”[29]在其作品之中,以隸書、楷書入印為最佳,行草次之。來楚生認為只要篆與刻俱佳,便能做到“無一不可入印”,但也并不代表毫無限制,那種屬于杜撰的文字系統入印只會徒勞無功,如龍書、云書、龜書等所謂十八體、三十二體一類。可以看出,入印的文字系統一定要有淵源,不能只尚奇巧。

在擴充“印從書出”這一端的同時,“印外求印”的思想也指導著他,這一點在文中未有體現,所以只能從其他資料來還原:首先體現在他有著構成思維和圖案化傾向,且常運用解構和重組的手段,將古器物上的元素、形式和題材融入到自己的印中。以《張王聯姻五十周年》為例,來楚生將銅鏡中的乳釘與錢幣形式相融合,然后用其最擅長的隸書入印,刻出“張王聯姻五十周年”,在印下方配上二人的生肖,容如此之多的元素于一印且顯得如此質樸古拙,實屬佳作;其次,還體現在他取法碑額、磚瓦、碑刻等筆意入印,在其早期印作中較常見,而晚年則少有,如“楚生言事”款、“然犀室簡牘印”、“君叔之后”款、“負翁擬漢碑額”等,不一而足。來楚生總結道:“以古印、歷朝人印之長,融會貫通,才可創出自己的面貌。”[30]

來楚生 張王聯姻五十周年

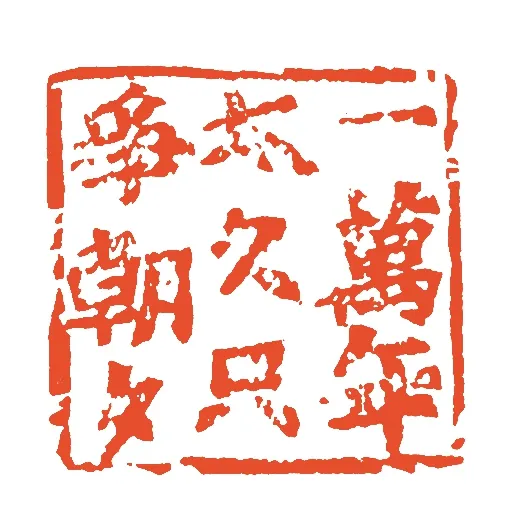

來楚生 一萬年太久只爭朝夕 選自上海書畫出版社《海派代表篆刻家系列作品集——來楚生》

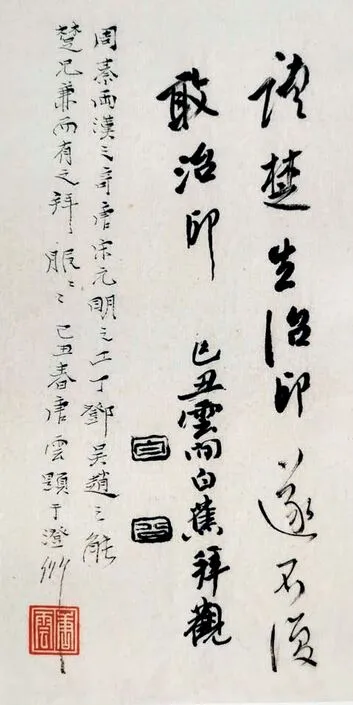

他以豐富的印學經驗加上勇于探索的精神,終能化而為一,自成一家,所以唐云題《然犀室印存》中說:“周秦兩漢之奇,唐宋元明之工,丁鄧吳趙之能,楚兄兼而有之,拜服拜服。”

四、來楚生印論中的創作觀

(一)書印交融,相得益彰:來楚生印論中的篆法與刀法

總結經驗可知,以極具特色的篆法為核心形成個人風格是一條金科玉律。辛塵說:“印章專用文字體系之外的篆書只須稍加調整便可入印,且這種篆書愈獨特,所帶來的篆刻的個人風格便愈強烈……”[31]從此可知篆法對于篆刻的重要性,來楚生亦十分重視篆法,所以要先習篆,后求刻,從而達到“書印交融,相得益彰”的境界。他在《印學心印》開篇說:“所謂篆刻,顧名思義,篆在先,刻在后,就說明篆的重要性,刻猶其次。”[32]篆與刻,失之一端便不能佳,他還強調篆書相比刻較難。這是繞不過去的一道坎,至于當代在“刻”的技巧一端擅長者頗多,而于具有個人面目的篆法一端則少之又少,原因在于不將篆的地位放在刻和章法之上。他說 :“印是書法的另一種形式,不過是用刀刻成的,不是用筆來寫的。”[33]

“印從書出”的觀點讓他深刻體會到書印之間的關系,線條的方平和圓渾就如書法有方筆、圓筆一樣。還有“論書有中鋒、偏鋒的區別,刻印也同”[34],執筆方式對書寫的中側鋒有較大的影響,來楚生敏銳地發現篆刻不一樣,重要的是要看最終效果是立體、平面、圓渾還是平扁。通篇印論看下來,來楚生一直強調書印相通、交融的關系,但來楚生清醒地認識到刀與筆的不一樣,以刀代筆并不是否認刀的作用,要表達刀刻的美,才能有印家所追求的“金石氣”。

來楚生 《然犀室印學心印》手跡本中“篆與刻”一節 (部分) 選自中國藝術出版社《然犀室印學心印》

白蕉、唐云題《然犀室印存》 選自上海書畫出版社《尺木藝光:來楚生、唐云、童衍方金石書畫展作品集》

就以篆法來論,來楚生的篆書并未有十足的特色,這很大程度上成了來楚生篆刻探索過程中的上限,也印證了他雖為一代篆刻大師,但始終落吳昌碩、齊白石一乘的說法。“綜觀明清大家,印風之確立務必篆法、章法、刀法、境界的通盤變革方能自成徑畦。僅求一端之變,可以名家而不足以為大家。”[35]來楚生在章法、刀法、境界上皆自成一格,而很少有關于篆法的獨到見解。總結文中兩大關于篆法的描述,其一要擅長多種篆法,且都能入印,其二篆法要有呼應關系從而能更和諧統一。第一點從取法觀中已經分析,此處著重說第二點。他將文章的呼應法與篆刻相結合,他說:“做文章有呼應法,就是先在某處提一筆,也稱伏筆,到后面再來申述。”[36]呼應一般是為了緩解變化帶來的弊端,而這種呼應最常體現在篆法之中。如提到“宀”的寫法,印文之中如果兩個“宀”需注意兩個篆法之間要統一,如果一個方一個圓就會有突兀之感。又如重復的字需要稍加變化,但亦要有相似的部分以求呼應。他在印石形狀和篆法的關系上認為,方形石在不違反篆文的基礎上部署成方形的篆法,反之亦然。所以來楚生在章法一端窮盡變化,但在篆法的細節上十分注重整體的呼應、協調、統一,以求達到最佳效果。

在刀法上來楚生講究變化自如,刀法多種多樣,所以一印之內不能僅用一種刀法,刀法的變化應該搭配相應執刀法的變化。刀法主要分為兩種,即沖刀與切刀,來楚生分別分析了二者的利弊。如單刀印,雖能氣勢撼人,但也容易失之刻板、光滑、單薄,要以復刀救之;切刀則易產生波折,能靈活而不呆板,但也不能如趙次閑一樣“切刀公式化”。在舞刀上,來楚生認為這一方法適用于較膩的石質,易于前進深入。在刀法的運用上來楚生還提出背、向線落刀,其擅長大寫意,喜歡生辣殘破的線條,所以他認為背線落刀易刻板,向線則生動。來楚生反對故作玄虛,弄許多刀法名號以欺世,他說:“如正入正刀法、單入正刀法、雙入正刀法、澀刀、遲刀、留刀……諸法,名稱看似兩樣,而實際相同類似。”[37]《書法》雜志版在列舉了種種刀法之后說 :“其中落落大者,不過三五種而已,余都大同小異,或竟名異實同,頗似重復,故弄玄虛,以欺外道耳。”[38]

秦漢印多鑄造,后人則以刀模仿澆鑄的效果,來楚生在印論中并沒有給出自己的價值判斷。其在晚年的印作中幾乎沒有模仿“鑄”意,所以他說 :“印要見刀,那是要充分表達刀的特點。”[39]所以來楚生還是主張要充分體現“刀味”,“吳昌碩是大刀淺刻,或鈍刀中鋒硬入,以沖切并用為主,而鄧散木是小刀快口,淺刻加深,以切為主。來先生則是大刀深刻,沖切結合”[40]。他還提出“一印之中,應有深淺”[41]的說法,在線條的方圓之上也頗有見地。“總之,法不可泥,用久隨化。”[42]他認為刀法要隨著自己的思維運轉而變化,為我所用而不困于其中,正所謂從心所欲而不逾矩,達到刀筆混融無礙的境界。

(二)渾然天成,詭譎多變:來楚生印論中的章法

在20 世紀的篆刻史中,可以將齊白石看作是追求刀法極致的代表,而來楚生則是追求章法極致變化的代表。許多學者認為來楚生的篆刻有一種轉向現代的感覺,張用博說:“楚公是吳昌碩之后,至今為止最杰出的篆刻家、從傳統轉軌到現代的領路人,是現代篆刻的奠基人……”[43]侯開嘉認為:“學習他的書法篆刻有把人引向現代的感覺。”[44]準確地說,應該是來楚生的章法將篆刻從傳統轉入了現代,所以蘇金海在《中國歷代印風系列》中說:“在現代篆刻中,像來楚生這樣能以如此多樣的章法手段來進行印章創作的人,實在是非常罕見的。”[45]

那么在其印論之中,是如何體現這一點的呢?首先,在其“章法”一節就提出,繪畫與篆刻的章法實際上是相通的,這種觀點源于姊妹藝術之間的“通感”。他說:“畫有章法,印也有章法,因為同是在一個面積上經營布局的,不過畫幅的面積比較大,是以畫作內容的,印面的面積比較小,是以文字作內容的,大同小異而已。”[46]來楚生擅長大寫意簡筆花卉,章法更是大開大合、窮盡變化,所以其篆刻深受繪畫的影響。

來楚生深刻認識到篆刻章法“虛實疏密”的重要性,《秦漢窺管》說:“秦漢印很尚虛實,不求勻稱,不拘行列,文字有大有小,參差錯落而不亂,傾欹依顧而有情,線條粗細兼備,肥瘦合度,疏密懸殊……”[47]在章法虛實的構成中,來楚生以學理性的眼光將之分為自然的虛實和人為的虛實。自然的虛實就是任文字筆畫多寡,都占同樣的空間,如此就能達到疏密更加明顯的效果。而在人為制造的疏密一端,他有以下幾種方法:一是將筆畫部分擠緊或擴寬;二是將字距拉開、收緊;三是將字放大或縮小;四是將筆畫進行粗細變化。提出這四種方法后,他說:“方法很多,不能盡舉,主要是人為地使它變成有疏密,有虛實。”[48]

來楚生強調章法的“疏處可跑馬,密處不透風”。在具體操作方面上,章法變化是生動靈活的,來楚生以“圖案式”的方法觀照得出:欹左、側右、虛下、中實左右虛、中虛上下實、上中實左右下虛,等等。這實際上形成了一種觀看“印眼”的方法,即那一方位是需要“空”出來的并以此為中心帶動章法的虛實。所以他提出足以改變觀看章法路徑的觀點:“上中虛,左右下三面從實,成震卦形。”[49]建立在“八卦圖”這一基礎之上,可以肆意地衍變出許多令人稱奇的章法模式。

來楚生 《秦漢窺管》手跡本中“疏密虛實”一節 選自中國藝術出版社《然犀室印學心印》

結語

來楚生篆刻作品與八卦圖式的關系 作者供圖

本文通過對來楚生《印學心印》《秦漢窺管》兩篇文章以及相關印論文字的分析,對其在印學思想上的主要觀點進行梳理和歸納。首先,可以看出他在印論行文上,不故作玄虛、夸夸其談,一讀便能體會其文中深意;其次,來楚生主張“先專后博”,先專攻秦漢后遍學諸家,最終熔鑄于一爐而能自成一派;最后,在創作技巧上,主張“八卦圖”式的章法、靈活應變的刀法、多樣化的字法,這是他印論之中最有價值的一部分,極具獨創性。這些思想指導著他的創作,使他有廣博的印學修養、樸拙的審美追求、強烈的變法意識,最終形成了一套自己的篆刻體系。總而言之,雖然來楚生不以理論名世,為人低調、沉默寡言,但在這些印論之中無不涉及篆刻的核心問題,并都能結合自身實踐提出獨到見解,是值得后人學習和肯定的。

注釋:

[1]楊賀.來楚生的印學思想[J].書畫世界,2018(8):24—28.

[2]趙明.燃犀融金石 安處放天機——以《然犀室印學心印》為錐穎解讀來楚生篆刻[J].東方藝術,2013(4):124—143.

[3]蘇金成,胡湘海.來楚生印學觀念探究[J].書法,2021(2):156—159.

[4]楊士修.印母[G]//韓天衡.歷代印學論文選.杭州:西泠印社出版社,1999:86.

[5]來楚生.然犀室印學心印·鈐印[M].香港:中國藝術出版社,2004.此手稿部分發表于尺木藝光:來楚生、唐云、童衍方金石書畫展作品集[M].上海:上海書畫出版社,2021:72—73.

[6]來楚生.然犀室印學心印·隨形布局[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[7]來楚生.然犀室印學心印[G]//當代中國書法論文選·印學卷.北京 :榮寶齋出版社,2010:560.

[8]來楚生.然犀室印學心印·取材[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[9]來楚生.然犀室印學心印·序[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[10]來楚生.然犀室印學心印·鑄與刻[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[11]來楚生.然犀室印學心印·線、邊、面[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[12]來楚生.然犀室印學心印·磨印與磨刀[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[13]來楚生.然犀室印學心印·磨印與磨刀[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[14]來楚生.然犀室印學心印·章法[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[15]來楚生.然犀室印學心印·渾樸自然[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[16]來楚生.然犀室印學心印·章法[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[17]來楚生.然犀室印學心印·統一調和[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[18]來楚生.然犀室印學心印·統一調和[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[19]來楚生.然犀室印學心印·隨形布局[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[20]趙孟 .松雪齋文集·卷六[G]//黃惇.中國印論類編[M].北京:榮寶齋出版社,2010:830.

[21]來楚生.然犀室印學心印·臨摹[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[22]來楚生.然犀室印學心印·章法[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[23]來楚生.然犀室印學心印·章法[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[24]來楚生.然犀室印學心印·鑄與刻[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[25]來楚生.然犀室印學心印·線、邊、面[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[26]來楚生.然犀室印學心印·章法[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[27]童衍方.雄強豪邁開生面——來楚生書法篆刻芻議[J].中國書法,2017(15):5.

[28]來楚生.然犀室印學心印·臨摹[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[29]來楚生.然犀室印學心印·內容[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[30]來楚生.然犀室印學心印·臨摹[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[31]辛塵.篆刻的邏輯與篆刻新觀念[G]//當代中國書法論文選·印學卷.北京:榮寶齋出版社,2010:711.

[32]來楚生.然犀室印學心印·篆與刻[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[33]來楚生.然犀室印學心印[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[34]來楚生.然犀室印學心印·中、偏鋒[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[35]韓天衡.韓天衡談藝錄[M].北京:中國青年出版社,2000:223.

[36]來楚生.然犀室印學心印·呼應與變化[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[37]來楚生.然犀室印學心印·鑄與刻[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[38]來楚生.印學心印[G]//當代中國書法論文選·印學卷.北京:榮寶齋出版社,2010:562.

[39]來楚生.然犀室印學心印·刀法[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[40]單曉天,張用博.來楚生篆刻藝術[M].上海:上海書畫出版社,1987:前言.

[41]來楚生.印學心印[G]//當代中國書法論文選·印學卷.北京:榮寶齋出版社,2010:561.

[42]來楚生.印學心印[G]//當代中國書法論文選·印學卷.北京:榮寶齋出版社,2010:562.

[43]張用博,蔡劍明.來楚生篆刻述真[M].上海:東華大學出版社,2004:140.

[44]張用博,蔡劍明.來楚生篆刻述真[M].上海:東華大學出版社,2004:140.

[45]蘇金海.中國歷代印風系列——齊白石、丁二仲、經亨頤、簡經綸、來楚生印風[M].重慶:重慶出版社,2011:8.

[46]來楚生.然犀室印學心印·章法[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[47]來楚生.然犀室印學心印·疏密虛實[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[48]來楚生.然犀室印學心印·章法[M].香港:中國藝術出版社,2004.

[49]來楚生.然犀室印學心印·疏密虛實[M].香港:中國藝術出版社,2004.