論有償寫作的困境與紓解

——以元好問散文創作為中心

余 敏

有償寫作是指作家受人請托撰文,并收受物質回饋的一種特殊創作形式①。文學作品是作者與社會相結合的產物,無論多么純粹的作家都無法擺脫社會物質基礎對其創作的影響。羅貝爾·埃斯卡皮在《文學社會學》中提到:“向作家提供生活來源這個問題跟地球一樣古老:文學養不活拿筆桿的人,這已是盡人皆知的了。另方面,否認物質考慮對文學產生的影響,那也是不現實的。”(31)中國古代繪畫和文學領域都存在大量有償創作現象。有償作畫現象普遍,研究成果豐富;而文學領域有償寫作相對隱蔽,文學與“金錢交易的因素已被文人式的禮貌和朋輩間的酬答所掩蓋”(柯律格26),所以學界對有償寫作現象的關注較少。當前學界研究主要集中在文人治生、碑志潤筆與諛墓、唐宋時期碑志文體寫作商品化三個方面②,而對作家有償寫作的創作困境、創作心理、寫作策略等方面缺少從文學角度的深入探討。本文擬以金元之際元好問散文有償寫作為個案,細致探究他采用何種寫作策略應對與解決有償寫作模式中的諸多困境。

一、 有償寫作的歷史及困境

有償寫作經歷了一個漫長的發展過程。概括來講,這一現象伴隨著文化下移、文人身份獨立、家族與個人榮譽意識覺醒而逐漸普遍化。

開挖前,需保證施工區域土層密實平整,穩定性好,周邊施工空間無障礙物,懸吊機具的鋼絲索必須在導墻中心線上成垂直狀態,不能松弛,才能保證成槽垂直精度,待確保施工區域土層穩定后,以最小角度定位。

秦漢以前史官、政治家、文人多重身份合于一身,郝經所謂“二帝三王無文人”(612)。史官著述多出于政治職責,為以皇權為中心的統治階層服務,平民階層的文學需求并不多。漢代經濟恢復,文學繁榮。漢武帝好尚文辭,網羅文學之士,司馬相如、枚乘等人以文學進入宮廷,文人身份逐漸凸顯、獨立出來。③較早關于有償寫作的記載就是司馬相如受金撰賦,《長門賦并序》載陳皇后“奉黃金百斤為相如文君取酒”(蕭統712),此文服務的對象依然是皇權階層,此金也帶有皇權“賞賜”的意味,并不具備普遍性。大規模的有償寫作出現在東漢。春秋戰國,王室衰微,帶來了第一次社會流動。秦漢更替,帶來了第二次階層大流動。④一方面,草莽之輩乘勢奮起成為高官顯宦,個人與家族遂產生紀德褒美的文化需求,這種需求迅速成為時代風尚,影響低級仕宦。另一方面,階層流動也帶來了文化下沉與文學普及。西漢以來文人身份的凸顯與獨立,使他們能夠提供仕宦家族所需的文學“產品”。東漢喪葬禮儀漸隆,從世族大家到普通仕宦階層都傾力為之。大規模的文學需求、有獨立身份的文人作家、實用文體三者皆備,于是早期文學與物質的大規模交易發生,有償撰碑漸成普遍現象。

唐宋時期,伴隨著經濟繁榮,文學創作達到高峰,文化需求從仕宦之家進一步下沉到市井階層,有償寫作蔚然成風。概而言之,呈現三大特點:一是參與人員廣泛,二是潤筆費用極高,三是有償創作文體增加。李邕、韓愈、白居易、歐陽修、柳永等大家皆有涉獵,他們受托為人撰寫碑志、記文、序跋,甚至詩詞。作文受贈潤筆已是社會常事,宋代君臣皆認為“詞臣潤筆,國之常規”(文瑩42)。

但文學作品不同于普通商品,它有自己的特殊性。中國士人早已達成共識,文章是“載道”“傳史”的工具,為天下公器。作家撰文,立意需高,立場需正。有償寫作中,作者不僅要滿足請托者的要求,還要受到當時和后世潛在讀者的審查。請托者、作者、潛在讀者的立場很難統一:請托者必然從自身立場出發,要求文章盡力“褒美”,以顯榮光;其他讀者卻以客觀真實為審查標準;作者接受豐厚潤筆而創作,既有自己的獨特視角與立場,還要考慮請托者訴求,又要接受其他讀者的評判。有償寫作就變成了物質金錢之下,作者、請托者、其他讀者三方的文學創作博弈。唐宋時,有償寫作已蔚然成風,巨大的寫作困境也隨之凸顯。

其一,作者“有償”寫作引起的道德困境。作者根據請托者的訴求創作,敘事稍有失實或美譽,就會引起大眾對受金作文、取之不義的道德質疑。這類困境主要存在于碑志等文體中。唐代以來,對于蔡邕、李邕、韓愈等人受金作文是否諛墓爭論不休。《舊唐書·李邕傳》稱:“邕早擅才名,尤長碑頌。雖貶職在外,中朝衣冠及天下寺觀,多赍持金帛,往求其文。前后所制,凡數百首,受納饋遺,亦至鉅萬。時議以為自古鬻文獲財,未有如邕者。”(劉昫5043)韓愈碑志多達75篇,潤筆又高,為王用作碑即受贈“馬一匹,并鞍銜白玉腰帶一條”(673)。批評家們從道德上指責作家“鬻文獲財”,所取不義。白居易雖然自己也參與有償寫作,但對此風頗不滿。《秦中吟·立碑》直指時弊:“勛德既下衰,文章亦陵夷。但見山中石,立作路旁碑。”由于“千言直萬貲”,作者在高額潤筆下寫作失去尺度,“銘勛悉太公,敘德皆仲尼”(白居易171)。因金錢物質的介入,作者在創作中尺度稍松,即會受到苛刻的文本審查和道德指責,這是文人在有償寫作中面臨的道德評判困境。

白居易:《白居易詩集校注》,謝思煒校注。北京:中華書局,2006年。

范公家神刻,為其子擅自增損,不免更作文字發明,欲后世以家集為信,續得錄呈。尹氏子卒請韓太尉別為墓表。以此見朋友、門生、故吏,與孝子用心常異,修豈負知己者!(歐陽修,《歐陽修詩文集校箋》1842)

3. BEPS第8項行動計劃成果的重要貢獻。中國國家稅務總局積極參與聯合國國際稅收委員會和OECD國際稅收規則的制定,提出了符合發展中國家利益的若干理論和原則,其中的“成本節約、市場溢價、應用型和營銷型無形資產等”創新性觀點和主張,寫入了《聯合國轉讓定價手冊(修訂)》;中國提出的一些重要觀點在BEPS第8項行動計劃成果《無形資產轉讓定價指引》得到考慮和合理體現。

歐公以親身實踐指出:由于作者與請托者立場、用心不同,他們對文章的要求大不相同。請托者唯以頌德褒美為目的,而作者“所紀事,皆錄實,有稽據”(1844)。雙方不同的立場導致作品未能達到請托者期待,因而文章被肆意刪改,甚至棄而不用,這種現象并非偶然。劉禹錫、柳宗元、元好問皆曾受托為人撰第二碑,其中很大原因是請托者對第一碑不滿意。

其三,作品的藝術困境。作家若一味追求物質回報,根據請托者的要求和藝術品位創作,就可能會失去藝術底線,降低文學作品的格調與質量。柳永的諸多詞作就是追求物質回報,順從市民文化藝術品位的產物。柳永在創制慢詞、擴大詞境上功不可沒,但部分詞作的低俗格調卻影響了世人對他的評價,李清照即稱柳詞“雖協音律,而詞語塵下”(290)。柳詞大概可分羈旅與艷情兩類,“塵下”之作多歸艷情。其艷情詞的創作背景是北宋市民享樂文化甚囂塵上的大環境。宋代坊市制崩潰,商品經濟繁榮。“閑逸、安適、享樂”(吳剛43)是新型城市的幾大特征。柳永部分詞作是為教坊妓館等娛樂場所私家定制的廣告詞,有明顯有償寫作的痕跡。如《晝夜樂·秀香家住桃花徑》,上闋精筆勾勒歌妓的美貌與歌喉,下闋直白露骨描寫合歡的場景與心境。首句“秀香家住桃花徑”(柳永340)交代其住址,分明是為歌妓量身打造的廣告詞。且這類詞自成系列:《木蘭花·佳娘捧板花鈿簇》《木蘭花·酥娘一搦腰肢裊》,等等。詞中又皆明言歌妓身價:“莫道千金酬一笑,便明珠、萬斛須邀。”(199)羅燁《醉翁談錄》云:“耆卿居京華,暇日遍游妓館。所至,妓者愛其有詞名,能移宮換羽;一經品題,聲價十倍。妓者多以金物資給之。”(32)此類詞作明顯受到了市民階層文藝娛樂性的影響,降低了文學品格,損害了文學的藝術性。

柳永的有償寫作又具有獨特意義。入仕前,他作為一個普通文人鬻詞為生,依靠的純粹是文學才華,服務對象亦是普通市民階層。他的有償寫作完成了由政治型到商業型的轉變,有償寫作的購買者也由仕宦階層,下沉到普通市民階層。至此,伴隨著北宋城市的商業化,文化需求普遍化,有償寫作這種創作模式發展成熟。

二、 元好問有償寫作的數量及態度

金元之際的文學家元好問,一生創作豐富而歷遇坎坷。金天興三年(1234年),在南宋與蒙古的合攻下,金滅亡。元好問從官員淪為楚囚,從穩定的祿食者成為奔波流離的在野文人。他的文集中留下了大量的請托創作,這些文章的請托人身份廣泛而復雜。從文章所提供的信息可以判斷,此類作品很多都是有償寫作。而后人對他的文學評價卻少有因“有償”而發的道德責難或文本指瑕。李治在《遺山文集序》中以李邕、李白比遺山:“唐開、天間,李邕、李白皆以文章鳴世。邕之所至,阡陌聚觀,以為異人,衣冠尋訪,門巷填溢;白則王公趨風,列岳結軌,群賢翕習,如鳥歸鳳。是豈懸市相夸、沽聲索價而后得之哉!要必有以漸漬其骨髓,動蕩其血氣,藻鬯其襟靈,故天下之人為之咨嗟淫液,鼓舞踴躍,景附響合,而不能自已也。吾友元君遺山,其二李后身乎?”(《元好問全集(增訂本)》1250)李治所言,固然有美譽之嫌,但他指出元好問以“文章鳴世”“衣冠尋訪”卻非虛語。在唐宋有償寫作的種種困境下,元好問面對眾多請托者的撰文請求,他的態度是怎樣的呢?

隨著企業離退休人員增多,管理服務內容的細化,為解決專職工作人員不足的矛盾,由老同志組成的“自管會”組織,自我管理、自我服務,取得了很好的效果。在支部、“自管會”的組織帶領下,老黨員、老同志到活動站從事義務服務工作。如打掃活動中心衛生、整理資料、收發報紙、社區巡邏、發送信件包裹等。出現了60歲人服務70歲、70歲幫助80歲老同志的動人場面,老同志在自我服務、相互幫助中,充分體現自身社會價值。

首先,從撰文數量、請托者身份上看,元好問受托撰文態度比較積極。元好問今存文約260篇,99篇碑志中有78篇明確記載為受托撰寫,⑤48篇記文中有37篇為受托撰文,50篇序跋、序引中有23篇是受托而作,另有20余篇受托、代筆所作的字說、銘文、祭文、青詞等。依照唐宋以來的社會習俗,請人撰寫碑志等應用性文章基本都需支付潤筆,即使世交摯友也不例外。

從請托者身份看,元好問撰文對象非常廣泛。不僅有故交知己,也有關系疏遠甚至素未謀面者;有兩朝聲名顯赫的達官顯貴,也有佛道醫卜寂寂無名者。粗略統計,元好問為故交知己、金代官員撰文80余篇,為蒙古官員及其幕府人員撰文30余篇,為關系生疏者撰文近50篇,另有不易確定關系的約10篇。元好問從金朝官員淪為楚囚,并未因失去政治身份而湮滅在歷史的洪流中,他的文學身份反而隨著亡國愈加彰顯。金亡后他以在野文壇盟主的身份,受到故金和蒙元兩朝人共同推崇與敬重。他們認為元好問的文章能夠見信于人,紛紛請其撰碑立志、寫記題序,以期個人功績、家族榮耀能托文傳世。若從商品交易的角度看,對請托者來說,元好問的文章已經是他們能“購買”到的最有價值的文章。而從作者角度看,元好問對待這種請托寫作,其態度還是積極的。若他同蘇軾那樣拒斥有償寫作,就不會為那么多身份各異、親疏不同的人創作出如此豐富的作品。

我有個同學本、碩、博學的都是不同專業,畢業后也就業了不同方向,他在學習和工作中不斷加強自己觸類旁通的能力。

其次,元好問并不隱匿或回避為人寫作受贈禮金之事,他曾在文章中多次明確提及他人贈予“書幣”乞文之事。元好問對受人“書幣”有償撰文毫不隱晦:

壬子孟冬,公之嗣子某走書幣及好問于鎮陽,書謂好問言:“先公功著興王之初[……]宜有文辭,昭示永久,惟吾子惠顧之。”(《元好問文編年校注》1247—1248)

從生產與消費過程看,有償寫作促進了文學生產,增加了作家的創作。不同于詩詞的抒情言志性,中國古代散文中碑志、記文,甚至序跋、青詞等眾多文體偏重于記事性、應用性。這類文體需要在社會生活中被廣泛應用,才會具有更大的文體活力。自文學下移,仕宦階層與市民階層的文學需求提升,兩大階層的文學消費擴大,直接刺激了這類文體的創作。唐宋八大家文集中,碑志、記文等文體數量可觀,這其中有相當一部分為有償創作。元好問的260篇散文中,就有大部分屬于此類。在這些作品中,產生了《貞曜先生墓志銘》《石曼卿墓表》《相州晝錦堂記》《希顏墓銘》等名篇佳作。必須承認,如果沒有有償寫作這種創作方式,中國散文史上的作品數量將會大大減少。

此外,元好問入蒙以后,與漢族世侯和蒙古官員保持了良好的關系。蒙古前四汗時期對歸降者采取就地分封制,“凡在兩軍爭戰之際舉一城、一郡之地降附者,即用為守令,得自辟僚屬、世襲官職”(姚大力6),世侯們在封地內享有行政、軍事、財賦的自治權。他們為元好問提供政治保護和經濟資助,元好問對他們也很感激。在冠氏,趙天錫兩次出資出材為元好問營建新居:“去冬作舍誰資助,縣侯(趙天錫)雅以平原故。”(元好問,《元好問詩編年校注》785)。元好問回到山西重建外家別業,則是“東諸侯(嚴實)助竹木之養,王錄事(王君璋)寄草堂之貲”(元好問,《元好問文編年校注》413)。耶律楚材父子更是常有贈予。元好問是金亡后的北方文學領袖,對他們最大的回報當然是文化建議與文學創作。易代之際,這些以武功顯赫一時的家族,遂產生青史留名與后人評價的焦慮。他們希望借助元好問的手筆,“假良史之辭”,“托飛馳之勢”,而使“聲名自傳于后”(蕭統2271)。以上資助人員皆請元好問寫過多篇碑志、記文、序跋等。其中為冠氏趙天錫及治下人員撰文5篇,為東平萬戶嚴實父子撰文5篇,為耶律楚材父子及其治下官員撰文6篇,為河北趙振玉撰文4篇,為燕京劉敏撰文2篇,等等。剝離人情因素的遮蔽,這些都可視為有償寫作。

可見,元好問晚年對有償寫作態度積極,他并不像部分前輩作家那樣排斥物質回報。他多次提及受贈“書幣”為人撰文,有時流露出自己樂于書寫的心態,甚至偶爾會有“當大書、特書、屢書之,不特一書而已也”(元好問,《元好問文編年校注》945)的熱情。如前所述,唐宋時期有償作文雖已普遍,文人士大夫亦多參與,但他們對物質饋贈或態度不屑,或受而不彰。究其原因,一是儒家思想尚賢輕富貴,有輕視物質的傾向。《孟子》云:“非其道,則一簞食不可受于人。”(楊伯峻133)作文受金類于商賈,雖已約定俗成,但是否“合道”尚存爭議。二是時代風尚中,文人士大夫以書畫為高雅之事,“書畫不可論價,士人難以貨取”(米芾51)。文人不愿因受金,而與市場畫工等“技術人員”同一身份。三是唐宋士子一旦進入仕途,即使不富裕,基本生活已有保障,無需“鬻文而生”。

前人作文受贈面臨道德和技術多重困境,因此名家對此類創作很慎重,或少作,或雖受禮而不言,元好問的態度似乎與他們都不同,其原因何在?元好問碑志、記文創作中主觀“存史”心態已有很多研究者討論,茲不贅述。除此之外,還有什么原因促成元好問如此積極地受請托寫作呢?

進一步推廣式(27),對于ω條交點軸線的公差累積,設第τ條交點軸線的圓柱域為2Tτ,τ=1,2,,ω,則沿Q和Lv方向的累積公差tQ和tLv為:

不得否認,生活困頓物質匱乏是促進元好問有償寫作的客觀因素。經濟基礎決定上層建筑,我們不能過度拔高文人的精神意志而忽視其物質需求。再浪漫的詩人也要在解決生存的前提下寫作,更何況元好問本身就是一個入世的現實主義詩人。不同于唐宋文學大家所處的平穩時代,元好問生活在宋金元的戰爭中。亂世之中他雖然心懷家國,但亦無法從物質生活的困頓流離中跳脫出來。考察元好問人生各階段主要經濟來源和請托文數量,便于我們客觀地認識到問題本質。

以經濟來源為標準,參照人生歷遇,元好問一生可分為四個階段。第一階段從出生至35歲入仕,經濟上主要靠嗣父支持和躬耕維持。21歲嗣父去世,27歲因貞祐之亂舉家南遷,科考落榜后移居嵩山,躬耕讀書,直到35歲出仕。青年時代的詩人已有生計的壓力:“遺山山人伎倆拙,食貧口眾留他鄉。五車載書不堪煮,兩都覓官自取忙。”(元好問,《元好問詩編年校注》127)第二階段,朝廷俸祿是首要經濟來源。元好問入仕八年,官止七品。金朝七品俸祿與宋朝同級差別不大。⑦南渡后“百官俸給,減削幾盡”(元好問,《元好問文編年校注》1487),雖不能足額發放,但他尚能營建新居,接濟朋友。第三階段是汴京被圍至山東羈管結束,圍城、瘟疫、兵變、亡國,元好問經歷了一生最困頓的時期。蒙古太宗七年(1235年),元好問移居東平,受到了趙天錫、嚴實的禮遇,得到了他們的政治庇護和經濟幫助,生活上有了轉機。

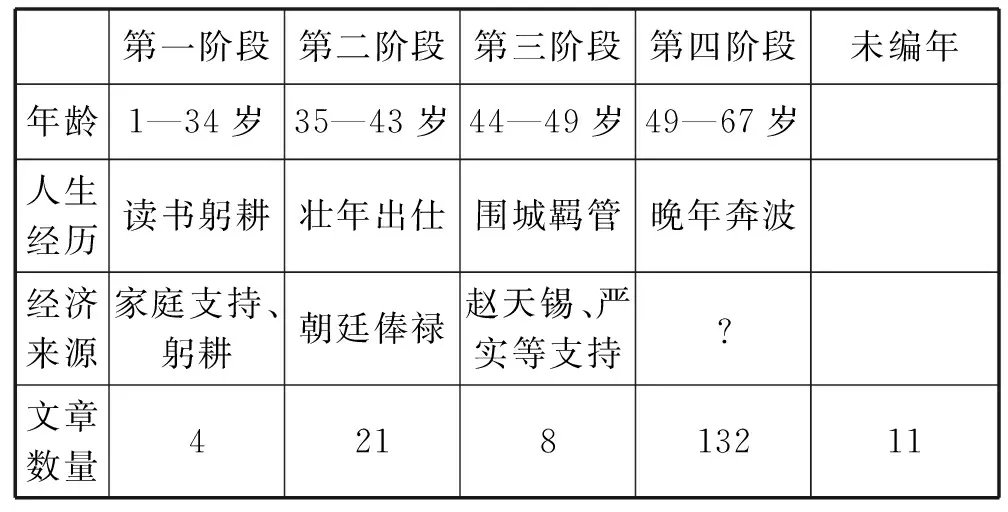

統計各時期請托文數量,列表如下:

第一階段第二階段第三階段第四階段未編年年齡1—34歲35—43歲44—49歲49—67歲人生經歷讀書躬耕壯年出仕圍城羈管晚年奔波經濟來源家庭支持、躬耕朝廷俸祿趙天錫、嚴實等支持?文章數量421813211

從上表可見:元好問晚年奔波階段有償寫作數量最多,18年中共132篇,是前三階段總和的4倍。出仕期間平均每年2.5篇,晚年奔波階段每年7.3篇。其次,從請托對象看,前三階段以熟人為主,晚年的請托者中不僅有關系密切者,也有很多關系生疏者。熟人請托,還可以人情為托詞,而生人請托,禮金一般是必備之物。再次,從文體看,請托寫作不再局限于碑志、記文,序跋、字說、青詞等文體皆有涉筆。最后,從質量看,晚年的請托文章明顯沒有前三期作品精良,出現了一些平衍之作。

再考察元好問晚年生活與經濟情況。蒙古太宗十年(1238年)秋,元好問返回家鄉忻州,但他“晚年沒有成為遠離紅塵的隱士,反而成為世俗社會中非常活躍的文人[……]大多數時間都是在往來于東平、真定、順天、燕京、太原、南宮、汴京等地,最后病故于獲鹿寓舍”(胡傳志217)。元好問返鄉后營建新居,又奔波各地,搜集金代帝王實錄,覲見忽必烈,與耶律楚材父子、嚴實父子、張柔等蒙古高官往來頻繁。元好問并未出仕新朝,無俸祿可食。而他的經濟支持者趙天錫、嚴實也在太宗十二年(1240年)去世。家族中子輩官階較低,收入有限。晚年奔波的十八年,其社會活動頻繁,需要花費大量的資金,卻沒有明確的經濟來源。至此,我們可以得出穩妥的結論:遺山晚年奔波階段,大量的請托寫作給他提供了可靠的經濟支持。

元好問的有償創作有對“存史”理想的追求,也有物質需求的考慮,更有人情難卻的因素。如此多的有償寫作,如果處理不好,必然會被后世讀者批評。如明代謝肇淛所論:“近時文人墨客,有以淺近之情事而敷以深遠之華,以寒暄之套習而飾以綺繪之語,甚者詞藻勝而諄切之誼反微,刻畫多而往復之意彌遠。此在筆端游戲,偶一為之可也,而動成卷帙,其麗不億,始讀之若可喜,而十篇以上稍不耐觀,百篇以上無不嘔噦矣,而啖名俗子,褒然千金享之,吾不知其解也。”(285)通觀后人對元好問散文的評價,以備眾體、有法度稱,很少批評他受金寫作,原因何在?即元好問在寫作中運用了哪些策略,來規避有償寫作的諸多風險呢?

三、 元好問有償寫作的類型與策略

元好問的請托者大概可分三類:親朋故交、蒙元達官顯宦、關系生疏甚至素未謀面者。對不同關系、不同身份的人,他要考慮的情感因素、政治因素、物質因素各異。對撰文對象的熟悉程度不一,他的撰文心態、行文策略也各不相同。

(一) 感情為主,有償為輔

親朋故交以世交舊友、故金官員文士、僧道為主,這些人與元好問交情深厚。元好問為其撰文,人情因素占很大比重,而物質考慮較少。這類文章有《楊叔能小亨集引》《閑閑公墓銘》《內翰王公墓表》等四十余篇。元好問對材料熟稔,撰文得心應手。

其一,請托程序簡單,撰文態度主動。由于請托者與元好問關系密切,所以請托程序簡單,多一請即應,無須一而再地請求,也無須“中間人”為媒介。元好問撰文態度積極,往往表現出義不容辭的心態。趙秉文之子求寫墓志,元好問直接說:“公之葬也,孤子似以好問公門下士,來速銘。”(《元好問文編年校注》272)好友張澄為父求碑,遺山稱:“好問不敏,然以不腆之文,得幸于仲經,側聞先大夫之字有年矣,其可辭哉?”(9—10)《龍虎衛上將軍朮虎公神道碑》云:“仲坦從好問游,有昆弟之