基于BP神經網絡的拱橋吊桿更換索力預測技術

摘要:文章以國內某中承式鋼管混凝土拱橋為工程背景,通過Midas Civil軟件建立橋梁有限元模型,模擬得到單根吊桿更換過程中隨著所更換吊桿索力的逐步卸載所引起的鄰近索力以及撓度值的變化情況,并以此作為樣本數據,導入MATLAB軟件中進行BP神經網絡模型訓練,得到反映吊桿更換過程中不同吊桿索力變化關系的BP神經模型,隨后將模型的預測結果與檢驗樣本及現場實測樣本進行對比驗證,發現BP神經網絡得出的預測輸出值與現場實測結果基本吻合,證明了BP神經網絡索力預測的準確性。

關鍵詞:BP神經網絡;拱橋;吊桿更換;索力預測

0引言

吊桿索力識別與檢測是拱橋吊桿更換的基礎。韋立林等[1]通過環境隨機振動法對某中承式鋼管混凝土拱橋進行了吊桿索力測定,并運用索力分析理論和有限元法計算吊桿索力,所得結果具有較高的準確性。孫俊祖等[2]以某拱橋施工過程中的吊桿索力的監測為工程背景,提出了利用振弦式應變計測量吊桿外套鋼管應變,從而間接測得吊桿索力的新方法。竇勇芝[3]對拱橋在吊桿更換過程中的內力重分布進行了研究,結合三維有限元精細化建模方法,推導出了臨時吊桿索力與舊吊桿索力間的變化關系方程,可滿足精細化控制吊桿更換施工要求。為此,本文引入BP神經網絡模型,利用其強大的非線性映射和對復雜參數變化的學習能力,為拱橋吊桿更換時橋梁各吊桿索力的變化提供快速準確的預測,避免了因對吊桿索力變化預測識別困難導致的時間和成本損失。

1 BP神經網絡技術

神經網絡技術是一種模擬生物神經系統結構及信息處理方式來進行邏輯運算的人工智能技術,其本質是通過模擬大量神經元的相互連接結構,以模型自身對數據的不斷學習與訓練,來掌握數據間的內在規律,從而能構造出輸入與輸出之間復雜的非線性邏輯映射關系。這種學習方式使神經網絡不僅可以自主組織、掌握和適應數據,還具備記憶、思維、辨別的基本功能,能夠靈活地適應復雜的數據變化并具有較強的泛化能力。將其中采用誤差反向傳播訓練算法的網絡形式,簡稱為BP神經網絡。

BP神經網絡實質上是一種單向傳播的多層前饋神經網絡,網絡除了具有輸入以及輸出節點外,還有一層或多層隱含層。在整個BP神經網絡的傳輸過程中,輸入層數據首先需向前傳播至隱含層處,而后通過激活函數運算后,最終將隱含層輸出數據傳遞至輸出層處,若輸出層結果與期望值差距較大,則重新反向傳播至輸入層重新計算,這一反復運算,直至誤差達到既定要求才得以停止。因而,BP神經網絡具有優良的非線性建模能力,能用以形成輸入和輸出之間的復雜非線性映射關系,被廣泛地應用于函數逼近求解中。

BP神經網絡在處理拱橋吊桿更換的吊桿索力變化預測問題上,具有很強的適用性。在吊桿更換施工中,舊吊桿的力會先傳遞到由臨時吊桿組成的臨時受力體系中,而后再經過臨時受力體系傳遞到新吊桿上,這一過程中,所更換吊桿索力以及其引起的相鄰吊桿的索力及位移變化間將會存在著復雜的映射關系,而BP神經網絡強大的非線性映射能力非常適合于解決此類問題。

為此,本文以某拱橋吊桿更換實際工程案例為背景,采用BP神經網絡模型,對拱橋吊桿更換時橋梁各吊桿索力的變化進行學習、建模以及預測,并將所得預測結果與有限元結果及工程實測數據進行對比,驗證模型的準確性。

2 工程背景

本文以國內某中承式鋼管混凝土拱橋為實例背景,進行吊桿更換索力預測技術研究。該橋為三跨中承式鋼管混凝土拱橋,大橋跨徑布置為54 m+80 m+54 m,全長204.6 m,橋面寬度為22 m,橋梁立面布置如下頁圖1所示。該大橋自建成至今已使用近16年之久,吊桿未曾更換過,其使用年限已超過國內同種類型橋梁(吊桿平均更換壽命為10~15年)。雖然目前橋梁外觀檢測尚好,但在近期對個別下錨頭進行抽測時發現,吊桿存在錨頭局部腐蝕情況。同時,由于該大橋橋面結構采用橫梁懸吊的漂浮體系,橋面結構整體性較差,吊桿作為結構的主要傳力構件,一旦某根吊桿發生破斷,橫梁和橋面板極容易掉落,給橋梁的承載能力和安全運營帶來隱患,故需要對全橋進行吊桿更換。

3 有限元模型的建立及數據采集

為得到用于BP神經網絡模型訓練的樣本數據,根據相關設計資料,采用Midas Civil軟件對該橋結構進行建模計算。成橋模型包括32個一般支承、216個彈性連接、20個剛性連接;肋拱腳處固結,橋墩固結,橋臺鉸接,拱梁剛性連接,墩梁剛性連接,吊桿與橫梁采用剛性連接,橋面板與橫梁采用簡支約束處理,中、邊跨X撐、風撐采用剛性連接。全橋共劃分為2 294個單元,桁架單元數量為62個,梁單元數量為2 232個;橋面板采用板單元,拱肋、主梁、橫撐采用梁單元,吊桿采用桁架單元。

基于上述橋梁模型,以該橋梁N16吊桿更換作為研究工況進行模擬分析。在吊桿更換模擬中,通過逐步減小被更換吊桿的截面面積的方法,實現吊桿索力的逐步卸載,得到其N16吊桿力的變化值記為ΔFN16,同時輸出對應工況下鄰近吊桿N15、N17吊桿力的變化值記為ΔFN15、ΔFN17以及N16吊桿下部的位移變化記為ΔYN16。由此得出80組樣本數據,其中部分數據列于表1中。隨后以該樣本數據為基礎,進行BP神經網絡模型訓練,以期得到反映吊桿更換過程中不同吊桿索力變化關系的BP神經模型。

4 BP神經網絡模型的建立及預測分析

本文利用MAT LAB軟件進行神經網絡模型的構建。MAT LAB是一款強大的計算機數學應用軟件,其給出了大量的函數,并且能夠直接用于創建BP神經網絡模型,從而免去了對參數和函數之間的繁瑣設定過程。

在進行BP神經網絡模型建立前,首先需要對原始數據進行預處理,以消除某些奇異數據,從而避免對建立神經網絡環境產生的影響。同時還需要對這些樣本數據進行轉換處理,以便于神經網絡能夠更有效地學習。為此對所有樣本數據進行歸一化處理,而后將其用于神經網絡模型訓練中,處理公式見式(1)。在訓練完成后,還需將計算值代入式(1)中,進行反歸一化而得到真實的預測值。

式中:x——訓練樣本;

x*——訓練樣本歸一化后的值;

xmin與xmax——未歸一化的訓練樣本的最小值與最大值。

隨后,需要確定神經網絡模型的輸入與輸出數據。經上節分析,將其中所更換吊桿N16索力的變化值ΔFN16作為BP神經網絡的輸入數據,而相鄰吊桿N15、N17吊桿力的變化值ΔFN15、ΔFN17以及N16吊桿下部的位移變化ΔYN16作為BP神經網絡的輸出數據,經過訓練后,即能夠獲得對應的網絡預測結果。

本文以表1的80組樣本數據中的74組作為神經網絡訓練樣本,余下6組作為檢驗樣本,通過導入訓練樣本以完成BP神經網絡模型的訓練。訓練完成后,以檢驗樣本(序號75-80)中的ΔFN16為輸入數據,將實際網絡模型的輸出結果與檢驗樣本的輸出結果ΔFN15,ΔFN17,ΔYN16進行對比,校核該神經網絡模型的準確性。檢驗樣本得出的輸出結果如表2所示。將BP神經網絡的計算輸出值(預測值)與檢驗樣本的期望輸出值(樣本值)進行對比,結果如圖2~4所示。

從圖2~4可以發現,在經過對訓練數據的學習后,BP神經網絡模型能很好地對檢驗樣本進行預測。檢驗樣本中被更換吊桿的橋面位移變化以及周圍吊桿索力變化,與經過訓練學習的BP神經網絡得出的輸出值基本吻合,但同時也存在個別點有少許偏離的情況,其中,最大誤差發生在N15吊桿撓度預測的第76個樣本預測處,誤差約為1.0%。以上結果表明了BP神經網絡對于吊桿更換索力預測是有效可行的,在橋梁吊桿更換領域有很好的應用前景。

5 預測結果與工程實例對比

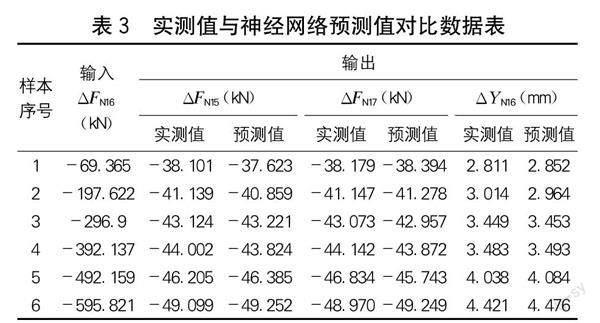

引入吊桿更換的現場實測數據,驗證BP神經網絡的準確性。在該橋梁的吊桿更換現場施工過程中,技術人員在進行臨時吊桿的張拉以及舊吊桿的切割交替作業時,對吊桿進行相應的索力測量以及橋面標高記錄,共得到如表3所示的6組數據,將以上數據作為BP神經網絡的驗證數據。在將輸入數據ΔFN16導入BP神經網絡后,將BP神經網絡計算得出的輸出結果和吊桿更換工程施工中的實測結果進行對比,可對BP神經網絡的有效性加以進一步驗證。

將網絡的預測結果與實際測量的結果進行對比,所得結果如圖5~7所示。由圖5~7可以看出,BP神經網絡預測的結果與實際施工的測量結果基本相符,其最大誤差約為2.38%。通過該實例進一步說明BP神經網絡的準確性,在吊桿更換實際設計施工中具有很好的參考價值。

此外,由于全橋吊桿索力之間同樣存在非線性關聯,因而后續還可將BP神經網絡擴展至預測全橋索力,訓練樣本同樣可來源于有限元模擬,或檢測人員進行吊桿更換時的實測吊桿索力值;積累足夠的訓練樣本后,利用BP神經網絡網絡的非線性映射功能,經過程序的學習訓練從而得出能計算全橋索力的神經網絡模型,使吊桿的更換設計施工過程既節省人力物力又不延誤工期。

6 結語

本文通過Midas Civil軟件建立橋梁有限元模型,模擬得到單根吊桿更換過程中,隨著所更換吊桿索力的逐步卸載,所引起的鄰近索力以及撓度值的變化情況,并以此作為樣本數據,導入MAT LAB軟件中進行BP神經網絡模型訓練,最終得到反映吊桿更換過程中不同吊桿索力變化關系的BP神經模型,隨后將模型的預測結果與檢驗樣本及現場實測樣本進行對比驗證,得到如下結論:

(1)在經過對訓練數據的學習后,BP神經網絡模型能很好地對檢驗樣本進行預測。檢驗樣本的輸出值與BP神經網絡得出的預測輸出值基本吻合,僅存在個別點有少許偏離的情況,其最大誤差約為1%。

(2)在該橋梁的吊桿更換現場施工中,以實際記錄的橋梁索力及橋面位移變化數據作為實測樣本,檢驗神經網絡模型的有效性。結果發現,BP神經網絡預測的結果與實際施工的測量結果基本相符,其最大誤差約為2.38%,進一步說明BP神經網絡索力預測的準確性,在吊桿更換實際設計施工中具有很好的參考意義。

參考文獻:

[1]韋立林,謝開仲,秦 榮.鋼管混凝土拱橋吊桿索力測試與有限元分析[J].中外公路,2007(2):66-69.

[2]孫俊祖,劉其偉.鋼管混凝土拱橋帶剛性外套鋼管的吊桿索力測定與控制[J].現代交通技術,2010,7(1):47-49,66.

[3]竇勇芝.連續梁拱橋吊桿更換過程中內力重分布研究[J].施工技術(中英文),2022,51(18):44-47.

作者簡介:劉旭龍(1986—),工程師,主要從事公路工程、市政工程項目管理和勘察設計相關工作。