成渝雙城經濟圈公路貨運發展對策研究

喻文婭 王劍波 鐘媚

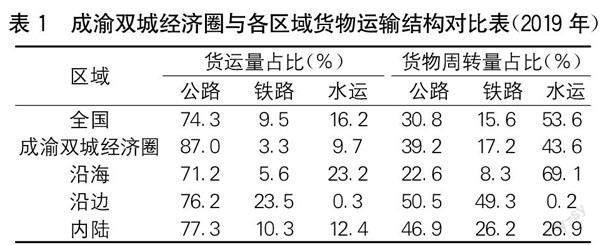

摘要:文章分析了成渝雙城經濟圈的綜合交通運輸的貨運特征和主要影響因素,在綜合貨物運輸量中,成渝經濟圈的公路貨運量占比分別較沿海、沿邊區域、內陸區域高15.8%、10.8%、9.7%,公路貨物周轉量方面占比分別較沿海、沿邊區域、內陸區域高33.8%、5.9%、9.5%。同時,提出了“十四五”期間推動成渝雙城經濟圈公路貨運發展的針對性策略,為交通運輸管理部門提供決策依據。

關鍵詞:成渝雙城經濟圈;公路;貨物運輸;發展對策

0引言

成渝雙城經濟圈是未來推動中國區域經濟發展的第四極,也是西部地區經濟和產業發展的重要增長點[1]。未來,隨著成渝雙城經濟圈區域經濟產業融合發展的不斷深入,成渝雙城經濟圈生產性貨運需求將快速增長。

與京津冀、粵港澳大灣區、長三角等經濟圈不同,成渝地區貨物運輸具有典型的內陸特點,公路承擔了70%以上的貨運量[2]。在“碳達峰”和“碳中和”的背景下,未來交通運輸需尋求新的發展模式。成渝經濟圈特殊的區位優勢和運輸特點,使未來公路貨運發展模式有了深入研究、科學決策的樣板。

1 成渝雙城經濟圈貨運結構特征

1.1 我國綜合貨物運輸量的區域特征

我國各區域貨物運輸結構既有共性、又有差異。根據全國各省區市的區位分布特點,將各省區市按照地緣特征劃分為沿海區域(12個)、沿邊區域(6個)和內陸區域(13個)3類區域。如表1所示,從各運輸方式的貨運量分布特征看,3類區域的公路貨運量占優,均>70%,沿海區域水運貨運量居第二(占23.2%),沿邊區域鐵路貨運量居第二(占23.5%),內陸地區鐵路、水運貨運量大體相當(鐵路占10.3%、水運占12.4%)。沿海區域水運貨物周轉量占優(沿海區域占69.1%);沿邊區域的貨物周轉量公路、鐵路占優(公路占50.5%、鐵路占49.3%);內陸區域以公路為主(占46.9%)。

1.2 成渝雙城經濟圈的公路貨運特征

公路貨運量方面,成渝雙城經濟圈占比較全國平均水平高12.7%,較沿海區域高15.8%,較沿邊區域高10.8%,較內陸區域高9.7%。公路貨物周轉量方面,成渝雙城經濟圈占比較全國平均水平高25.6%,較沿海區域高33.8%,較沿邊區域高5.9%,較內陸區域高9.5%。與經濟體量相當的內陸省份相比,成渝雙城經濟圈公路貨運量較湖北高10.7%,與河南相當,公路貨物周轉量占比較河南低22.0%,略高于湖北[3]。由此可見,成渝雙城經濟圈的公路貨運量絕對占優,具有典型的內陸省份運輸特征[4]。

2 區域貨運結構影響因素分析

各運輸方式在運能、效率、成本、靈活性、適應性等方面有不同的技術特點和競爭優勢,共同構成綜合交通運輸體系的有機整體,同時受產業結構、貨類、運能、運距、運價等方面的影響和制約。

2.1 經濟產業結構

近年來,成渝雙城經濟圈加快構建現代產業體系,高端制造業和現代服務業占比不斷提高,已形成結構完善的現代工業體系、服務業體系和農業體系,產業規模不斷發展壯大,產業結構持續優化升級。2012年以來,區域第三產業增加值占比提高了13%,而第二產業降低了11%,第一產業降低了2%。雖然第二產業增加值占比顯著下降,但其中,高端制造業比例不斷增加,從而導致貨物運輸產品類型發生巨變,煤炭、礦石、鋼鐵等大宗物資在貨類結構中的占比逐年降低,輕工醫藥、機電、民生物資等高附加值產品的比重越來越高。見下頁圖1。

成渝地區經濟發展以內循環為主,對外貿易依存度較低。2019年區域外貿進出口額占GDP比重僅為15.3%,遠低于江蘇(43.5%)、浙江(49.5%)、廣東(66.4%)等經濟發達省份。同時,成渝地區經濟發展對交通運輸的依賴性相對較小,2019年,成渝地區按現價計算的每萬元地區生產總值的干線(鐵路、水運、高速公路)貨物量、貨運周轉量分別為1.75 t、460.3噸公里,分別僅為全國平均水平的58.3%、41.2%,處于全國下游水平。由此可見,成渝雙城經濟圈生產要素流通以內需供給為主的特征尤為明顯。如圖2、圖3所示。

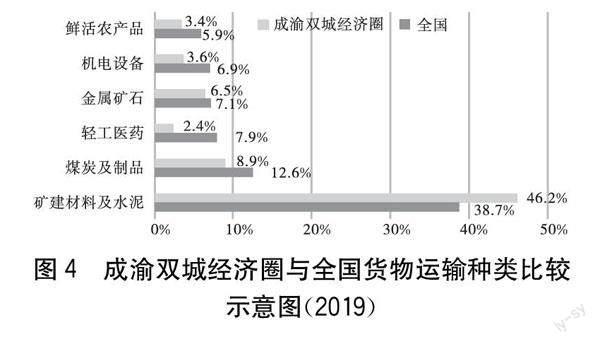

2.2 貨物類別

2019年,成渝地區公路運輸主要貨類為礦建材料及水泥(46%)、煤炭及制品(9%)、金屬礦石(6%),平均運距為100 km左右(圖4)。其中,礦建材料及水泥占比高于全國平均水平7%,平均運距僅為75 km,與成渝地區正處大建設時期、礦建材料及水泥主要由省內企業提供的實際情況相符。另外,煤炭及制品、金屬礦石占比分別較全國平均水平低4%、1%,平均運距僅在120 km左右。可以預判,與全國相比,未來四川省公路貨運“公轉鐵”的空間較小。

2.3 運輸距離

各運輸方式具有各自優勢的運輸范圍。如表2所示,公路貨運的絕對優勢運距為50~480 km,相對優勢運距為50~300 km,中短途運距范圍內優勢明顯;鐵路貨運的絕對優勢運距為480~1 170 km,相對優勢運距為520~1 000 km,適合中長途運距;水路貨運的絕對優勢運距為1 170~3 000 km,相對優勢運距為2 410~3 000 km,適合長途運距;航空貨運由于運輸成本高,不具備絕對優勢運距,但具有運輸速度快、時間短的優點,因此隨著運距增加,其優勢逐步顯現,相對優勢運距為1 680~2 280 km。公路在中短途運輸范圍內占據絕對優勢。

與全國相比,成渝地區公路運距更短、鐵路運距更長。鐵路貨運平均運距為1 279 km,是全國平均水平的1.86倍。公路貨運平均運距為92 km,僅為全國平均水平的53.1%,其中高速公路貨運平均運距為136 km,較全國平均水平(155 km)低12.2%,如表3所示。由此可見,公路在成渝地區短途貨運中地位更為顯著,鐵路則更多發揮著中長途貨運的作用。

2.4 運輸能力

公路網在綜合交通線網中占絕對主體地位,截至2021年底,成渝雙城經濟圈公路里程達到39.9萬km,占綜合交通線網的96%。其中,高速公路發揮運輸大通道作用,雖然里程僅是鐵路的1.5倍,但承擔的貨運量是鐵路的9.6倍,是“快速運輸通道”的主體;普通公路(普通國道、普通省道、農村公路)是規模最大、覆蓋最廣、通達最深的網絡,為社會提供公益性、普適型運輸服務,承擔了全社會62%的貨運量(不含村道),是“干線網”“基礎網”的基礎與核心。如表4所示。

公路通道是成渝雙城經濟圈對外貨運的主力。截至2020年,四川省共建成進出通道38條,其中鐵路11條、高速公路24條、水路3條。其中,高速公路承擔的貨運量是鐵路的1.6倍,成為支撐區域“四向拓展、全域開放”最重要的基礎性載體,特別是在川渝、川陜、川黔等方向,高速公路用更少的單位運輸能力承擔了更多的貨運量。

2.5 貨運價格

與公路運輸相比,鐵路運輸管理體制相對僵化、市場化程度低、運價可調節空間小。雖然鐵路運量大,但運營組織相對復雜、集貨時間長、中轉環節多,導致其價格和時間優勢都較為欠缺。以成都—上海線路為例,運輸單個40英尺集裝箱公鐵聯運總費用約為1.65萬元,是外地返空貨車收費的1.4~1.8倍,鐵路與公路運輸時間均為3 d,而公鐵聯運實際耗時遠大于公路運輸。再以成都—欽州港線路為例,從成都運送150 t化肥至欽州港,公鐵聯運總成本約5.9萬元,高于公路運輸約0.4萬元。故鐵路干線運輸總耗時約4 d,是公路運輸的2倍。

3 成渝雙城經濟圈公路貨運發展對策[5-8]

成渝雙城經濟圈具備典型的內陸區域運輸特征,未來區域經濟發展需要公路運輸作為主要的經濟發展載體。因此,要放眼長遠、整體謀劃未來區域公路貨運的可持續發展。

3.1 推動高速公路貨運專線試點

隨著成渝地區城鎮化規模的不斷擴大,大部分高速公路的交通量逐年增長,某些運營較早的路段已處于超飽和狀態。在高速公路客貨車流混合模式下,客貨車速差達20 km/h以上,導致路段平均車速大幅下降。成都繞城高速公路白天的平均時速已下降至55 km/h左右,大大降低了貨物運輸效率。

目前,成渝地區早期建設的高速公路改擴建工程已逐步展開,在此背景下,在成渝之間依托改擴建工程建設1~2條僅供貨車行駛的高速公路貨運專線,并行原有線路僅供客車通行,實現客貨分離,減少互相干擾,提高客、貨車雙方的通行效率,是值得研究和嘗試的。

3.2 加強貨運信息化平臺建設

依托成渝兩地綜合交通運輸大數據平臺建設,推進貨運樞紐(物流園區)智能化改造,建設現代智慧物流園區。建立成渝雙城經濟圈貨運信息資源共享交換機制,統一數據采集、處理、交換等標準規范,推動跨地區、跨領域、跨行業數據實時共享,提高交通運輸協同治理和運輸服務水平,支撐成渝雙城經濟圈建設。

3.3 大力發展多式聯運

以市場手段積極推動公路與鐵路、水運、航空等方式的聯運服務,優化貨運組織模式,提升運輸組織效率。拓展至東南亞、中亞的跨境直通國際道路運輸服務,培育跨境道路貨運線路。統一川渝兩地多式聯運法規制度、標準規范、服務規則。試點推行“一單制”提單聯運服務,探索“一單制”金融創新。

3.4 探索差異化收費政策

進一步引導貨運企業提高運輸組織水平,大力發展多軸大型車輛,推動降低物流成本,對正常裝載的合法運輸貨車,實施高速公路差異化收費。

首先,實施普通公路貨車的高速公路通行費按照“遞遠遞減”的原則差異化收費;其次,實施國際標準集裝箱通行費差異化收費,進出內河水運港口集裝箱運輸車輛,加大高速公路通行費優惠力度,促進公水聯運發展。

4 結語

通過深入分析成渝雙城經濟圈經濟產業結構、貨物種類、運輸能力、運輸距離、貨運價格等因素對成渝地區運輸結構的影響,發現對于成渝這一典型內陸地區而言,公路仍是未來主要的貨物運輸方式。在新時代發展背景下,成渝地區道路貨物運輸應在“碳達峰、碳中和”的標準下,推動高速公路貨運專線建設,大力發展多式聯運,加強貨運信息平臺建設,積極探索貨運差異化收費政策。

參考文獻:

[1]王劍波,陳 清,黃福友.四川省高速公路通道運輸功能研究[J].綜合運輸,2020,42(8):114-120.

[2]王劍波,魏萌萌,李騰飛.四川省高速公路貨物運輸分析[J].綜合運輸,2019,41(2):122-126.

[3]夏文匯,李 越.面向成渝地區雙城經濟圈的川渝物流運輸與區域經濟協同發展研究[J].重慶理工大學學報(社會科學版),2022,36(6):85-97.

[4]王 偉.成渝地區雙城經濟圈綜合交通運輸體系建設與發展研究[J].當代經濟,2022,39(4):50-55.

[5]四川省交通運輸發展戰略和規劃科學研究院.四川省綜合運輸量調查分析及應用研究報告[R].2021.

[6]馮曉兵.成渝地區交通運輸與區域經濟耦合協調發展研究[J].鐵道運輸與經濟,2022,44(3):92-98.

[7]吳燕霞,邵 博.成渝地區雙城經濟圈交通運輸、區域經濟、生態環境協同發展研究[J].中共福建省委黨校(福建行政學院)學報,2021(6):120-131.

[8]胡 奎.內陸開放高地視角下成渝地區雙城經濟圈交通運輸與經濟協調發展研究[D].重慶:重慶交通大學,2021.

作者簡介:喻文婭(1975—),高級會計師,主要從事高速公路經濟運行分析研究工作。