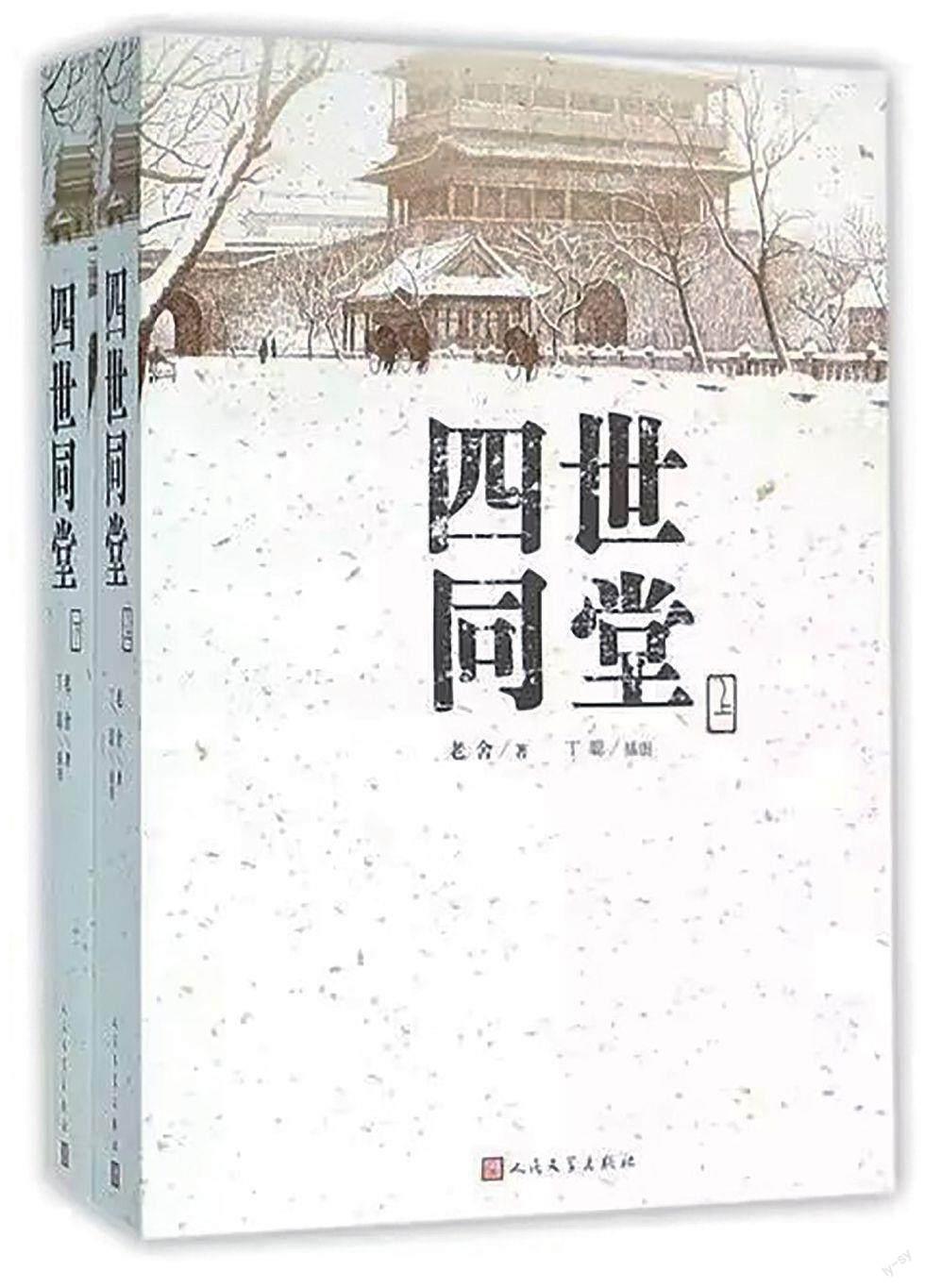

老舍作品中對國民性的重塑

段燕

在抗戰前,老舍繼承魯迅等人對國民性的思考,側重國民劣根性。老舍在北京大雜院長大,“熟悉民間事物”,癡迷于挖掘北京的小人物、小事情,側重于揭示包辦婚姻、封建家庭、舊式教育、封建禮教等對人的荼毒,刻畫國民品格的劣根性。《二馬》《老張的哲學》《趙子曰》是老舍最早的國民性書寫成果。《老張的哲學》中的老張信奉“錢本位”,為個人私欲而不擇手段殘害他人。老馬(《二馬》)為繼承其兄遺產,去了英國。老馬雖然身穿洋裝,置身于現代國家,但堅信“官本位”,對稍有官職的人奴顏婢膝,并且通過各種渠道想替小馬“捐個官兒”。循著“從歷史文化的深層挖掘出國民性格羸弱的根源”,老舍關注現實生活,思考國民性問題。《離婚》以老李為主的離婚危機和家庭危機,體現了國民性的虛偽、懦弱。《駱駝祥子》中的虎妞難產時,寧愿讓祥子請巫婆驅邪都不相信醫學,展現了國民性的無知愚昧,《月牙兒》中的母女在黑暗社會中,只得靠做暗娼為生,體現了社會、國民性的腐朽。老舍“把文藝始終看成了自我表現的東西,我愛怎么寫就怎么寫”,基于自己對該時期社會百態相的觀察,揭露黑暗時代里國民的悲劇和他們的落后面。

抗日戰爭促使老舍重新思考國民性,因為自私自利的老張、不切實際的老李、墮落的祥子絕不能為民族而戰。更重要的是,老舍身處嚴峻抗戰局勢中,捕捉到妄自菲薄和民族虛無主義的破壞性,而且“興邦有道唯自信”,因此,他調整對國民性問題的思考角度,積極挖掘國民優秀品質、光明面,加上他自覺的創作反思意識,促成了其對國民性的再思考。據老舍回憶,他曾被工人問道:祥子命運如此不堪,他們還有什么希望呢?老舍被問得啞口無言,后來還袒露了創作《駱駝祥子》的困境—基于同情,敘述了祥子的悲劇,卻因缺乏對革命的認識,無法為祥子們找到出路。這一困境體現了老舍的反思,也促使他思考國民性內涵。為此,老舍奔赴前線慰問軍民,接觸到了西北大后方民眾的生活,看見了“真的人,真的事,真的戰爭”。

重塑大家長形象

在老舍抗戰前的創作中,大家長們保守、封建、自私自利。例如,老馬把兒子的戒指據為己有;老張信奉功利主義,盤剝學生們的家長,向學務大人諂媚,買賣人口,慫恿龍樹古將自己女兒賣了。

抗日戰爭促使固守在封建家庭中的大家長覺醒,他們走出封建家庭,褪去家長權威,看到家庭之外的世界,例如《四世同堂》中的祁老太爺和錢默吟、《大地龍蛇》中的趙庠琛。

其一,祁老太爺、趙庠琛走出封建家庭的大門,走進抗戰隊伍,并轉變了家庭觀念,有了國家意識,認識到只有挺直腰桿、站穩腳跟,方為中華兒女。憑借以往經驗,祁老太爺以為此次戰爭最多三個月就結束,只操心自家糧食是否夠全家人吃,只顧慮自己八十大壽能否如期舉行。但戰事并未在三個月內結束,甚至自己的重孫女妞妞兒餓死了,兒子祁天佑自殺了,孫子也離家出走了。祁老太爺醒悟了:作揖主義、磕頭方式、屈己下人不能保全自己,只有硬著點、挺直腰板、站直膝蓋,才能做人。他一改安分守己的順民模樣,不再將個人與時代、國家隔絕,不囿于自家生活,而主動關注局勢,捍衛民族尊嚴。趙庠琛如祁老太爺一般,明白了個人與民族、國家之間的血肉聯系,憑一己之力為國家奔走。例如,他開始認可兒子們為國家而奉獻自己的青春,并一改耕讀傳家的信仰,投身抗戰隊伍,去朋友的運輸公司上班。

其二,錢默吟是儒家士大夫的代言人,是踐行民族尊嚴、愛國情懷的先行者。錢默吟說過,假如北平不幸淪陷,他將以身殉國。錢默吟高唱愛國情標志著他民族意識的覺醒。后來因為家庭變故,錢默吟的民族氣節逐漸覺醒。大兒子錢孟石被逼而死,妻子因受不了白發人送黑發人的痛苦而撞死在大兒子棺材上。后來二兒子錢仲石與日寇同歸于盡,他本人也身陷囹圄而飽受酷刑。出獄后,錢默吟放棄喝酒、作畫、種花的文人生活方式,以視死如歸的姿態踏上抗戰道路,由文人隱士轉變為民族戰士。

探賾知識分子的剛毅頑強品質

知識分子形象是老舍濃墨重彩的書寫對象。由于受過教育,知識分子具有一定的反抗精神。同時,抗日戰爭喚醒了知識分子潛藏在靈魂深處的反抗精神,他們這種潛藏的反抗精神表現在他們沖破家庭牢籠并投身抗戰。

在抗戰前,知識分子們經歷了由反抗到趨于妥協的過程,他們的反抗精神被現實擊得粉碎,他們的行動和精神皆得了“軟骨癥”。《老張的哲學》中的李應、王德在讀書時具有反抗精神。例如,他們敢于公開反抗其老師老張的施暴。后來倆人在愛情中、工作上都碰壁,李應的女友龍鳳、王德的女友李靜都嫁作他人婦。李應成了“救世軍”,捍衛著曾經憎惡的舊世界,王德則逃離城市。他們失去了人生主動權,反抗精神被現實扼殺。《二馬》中的老馬、小馬矛盾尖銳,沒有能力打理古玩鋪的生意,于迷茫中出逃,可見小馬的反抗精神停留在與父親僵持的局面。李應、王德、小馬的反抗精神都被現實吞噬了。

值得注意的是,老舍在抗戰期間的創作中,洞察到知識分子們靈魂深處潛藏的精神內核:“這一代中華兒女的光輝,要把英武與剛強替換了民族的衰廢”。喬仁山、祁瑞宣、高弟、祁瑞全是這類知識分子中的踐行者。祁瑞宣身為現代知識青年,接受現代教育,感受時代精神的召喚,向往自由的戀愛、自由的婚姻,囿于長子長孫身份不得不接受包辦婚姻—娶了沒有多少文化且與他沒有任何感情基礎的韻梅。接著在抗戰前期的生活中,祁瑞宣輾轉于“走出去”與“留下來”之間,因為孝悌的束縛、自己精神枷鎖的禁錮,他選擇了“偷生”。值得關注的是,祁瑞宣又是一個自相矛盾的人,他因自己未能投身抗戰而自責不已,他因為就職于英國使館而嘲笑自己與漢奸無異。他這些矛盾的精神和自我認知皆是因為他的愛國情未徹底覺醒。后來他目睹了錢默吟一家的家庭悲劇,看到了小崔的慘死,經歷了父親自殺,意識到只有迎著槍彈走才有出路。他沖破精神枷鎖,走出家庭,他的反抗精神覺醒并促使他加入抗戰隊伍。不同于大哥祁瑞宣的優柔寡斷、瞻前顧后,祁瑞全快速在國家與家庭、愛國與愛情、親情之間抉擇,堅毅地走上抗戰道路。高弟敢于向封建大家庭發起挑戰,離家出走,主動與封建家庭決裂,且沒效仿父母的賣國行徑。后來她的愛國情被心上人錢仲石的抗戰行為喚醒,又在錢默吟的引導下走上抗戰道路,她的愛國情鮮活起來。香港留學時,喬仁山被父親要求幫助其發國難財,遭到了他的拒絕。回家后,他在嫂子的鼓勵下,成了哥哥革命事業的接班人。祁家兄弟、高弟、喬家兄弟雖然都來自封建大家庭,但是他們敢于反抗落后的封建家庭教育,離家出走而選擇廣闊的社會大家庭。可見,相較于李應、王德等人微弱而短暫的反抗,這群毅然走出家庭的年輕人的反抗更徹底、更頑強。

“處在時代思潮尖端的青年知識分子經歷了愛情與祖國、個人與人民、過去與未來的強烈的精神矛盾和苦惱中的突進。”知識分子在經歷了社會的變化、精神的裂變后,重新定位自己的人生角色和社會責任,以堅韌的精神面貌接受戰時環境的考驗,他們是民族事業的建設者。值得注意的是,老舍在抗戰前后對知識分子的態度天差地別:一開始,老舍傾向以批判的姿態拷問知識分子的精神狀態;在抗戰時期,他以高昂的激情贊揚知識分子,挖掘他們的光明面,治愈了戰爭創傷。

挖掘女性群體的堅韌愛國品質

在老舍抗戰前的創作中,女性終其一生苦苦追尋個人利益而不得,甚至失去性命。《駱駝祥子》里的虎妞最大的心愿是成為祥子的妻子,卻不為祥子所愛,最終因難產而死。《正紅旗下》的大姐希望成為賢妻良母,卻被虐待,被束縛在封建家庭的枷鎖下。《趙子曰》中的譚玉娥、《微神》中的“她”、《駱駝祥子》中的小福子只愿有飯吃,卻是以做妓女為代價。《月牙兒》中的月牙兒立誓絕不像母親一般成為暗娼,卻還是和母親一樣的結局,他們因為認知的局限性,囿于個人利益、個人命運的掙扎,最終被時代和社會拋棄。就其本人而言,老舍這時更傾向于從家庭層面考量女性的價值,不擅長持家的女性,即使她們有思想、有學問,也是被他輕視的。該觀點也影響了老舍塑造女性形象的思考和創作期待。

在戰事環境中,女性逐漸覺悟了,不再將眼界局限于廚房、家務,開始認識時代環境,開始關注國情,并將個人利益讓位于國家利益。《四世同堂》中的韻梅既是一位命運悲慘的女性,又是一位明事理的女性。因為父母的包辦婚姻,她嫁入祁家,即使知道丈夫不愛她,她亦不計回報地深愛著丈夫,全心全意以家庭、丈夫、孩子為中心,照顧全家的衣食住行。特別是在抗戰期間,韻梅變得更堅韌,面對丈夫的去世,她沒有怨天尤人,而是頑強地肩負起孝敬老人、養育子女的家庭重擔。因為家庭變故,因為戰事而缺衣少食,韻梅為了生計,不得不變賣房產。生活沒有將她擊垮,她走出小家庭的一方天地,觀察到當下社會現狀,逐漸關心國家局勢,“不抱怨吃的苦,穿的破,她也是一種戰士”。

同時,如韻梅般堅韌愛國的女性是以集體的方式出現在老舍的作品中的。《新“栓娃娃”》中的劉三姐領養難童的原因是希望難童能夠參軍報國。《歸去來兮》中的李顏因為家庭變故而成為人們眼中的“瘋子”,但她時時刻刻銘記丈夫被侵略者殺害,仇視侵略者。她的仇視出于個人情感,但她對侵略者的仇視無可置疑。當二弟喬仁山留學歸家后,她清醒地勸他去加入抗戰隊伍。這時,她個人復仇層面的恨上升到民族氣節的范疇。《欲奴》中的胖婦人不顧個人安危,以澡堂暗娼的身份借機殺敵。《丈夫去當兵》中的妻子想效仿丈夫“投大營”,當丈夫離家后,承擔起養家糊口的家庭重擔,讓丈夫無后顧之憂。同樣,老舍的妻子胡絜青支持丈夫的家國選擇,獨自撫育子女。綜上,以韻梅為代表的家庭婦女們愛自己的家庭,更愛國家、民族,她們不再只著眼于個人利益,都以不同的方式參與抗戰事業。

為民族而戰的抗日戰爭“使弱女變成健男兒,使書生變成戰士,使肉體與鋼鐵相抗”。這時,老舍塑造的女性形象與以往的女性形象截然相反,挖掘出了她們的堅韌、愛國熱情。作為抗戰中的弄潮兒,有的走上戰場,有的在后方默默支援前線。她們不僅實現自救,還改寫了自己的結局,為封建傳統婦女找到新出路,讓月牙兒、小福子等人的悲劇有所改變,也是為“出走后”的娜拉們尋覓到一條新道路,改寫了“回來后”的娜拉們的悲劇。

結語

“戰爭的熔爐鑄煉出無數的英雄式的新人,許多作家都企圖表現這些新人物的孕育和事跡”,老舍是這類作家的代表之一。如果沒有抗戰,老舍對“國民性”問題的討論可能會繼續側重“國民劣根性”,旨在揭露時代和社會的腐朽與落后,側重揭露國民的消極面。后來抗日戰爭改變了老舍對國民性問題的思考角度與側重點,促使老舍從民族利益出發,以贊美的情緒挖掘國民的光明面。由此可見,現實需要老舍另辟蹊徑思考國民性問題,而個性化的文學思維與視野使得老舍多角度呈現國民性的多元性,文學與抗戰共同促使老舍在抗戰時期恰當地調整其對國民性問題的思考與書寫策略。