科幻小說(shuō)《三體》英譯本的翻譯藝術(shù)

黃蔚

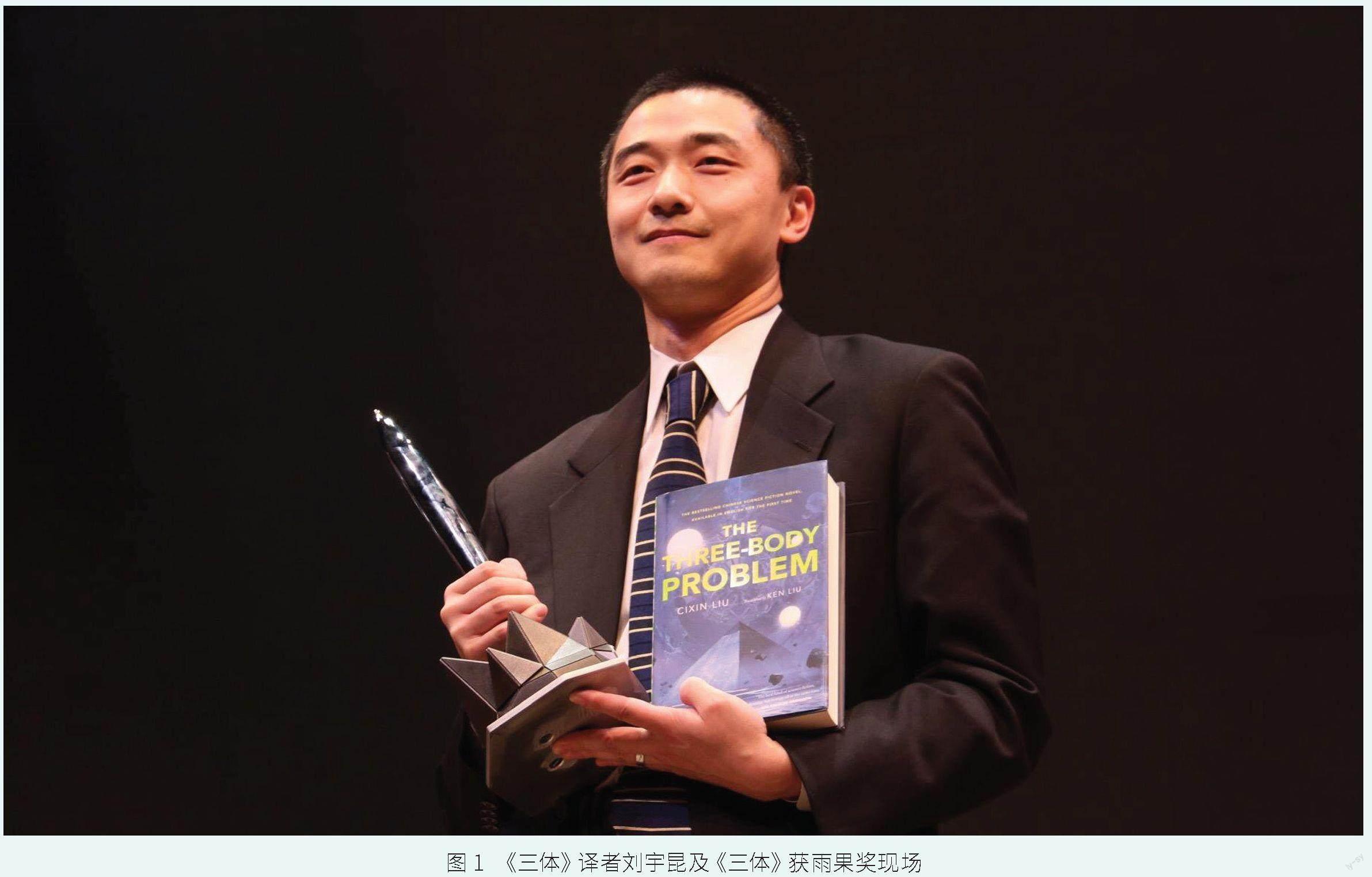

2015年,中國(guó)科幻小說(shuō)《三體》榮獲科幻界最高獎(jiǎng)項(xiàng)“雨果獎(jiǎng)”。《三體》的成功離不開(kāi)其譯者劉宇昆的翻譯,因此,筆者選取《三體》英譯本為研究對(duì)象,通過(guò)調(diào)查相關(guān)文獻(xiàn)、探討翻譯案例,研究其翻譯技巧,以期對(duì)未來(lái)中國(guó)科幻小說(shuō)的翻譯起到參考作用。本文截取了部分翻譯案例,探討了翻譯技巧,即譯者注和使用目的語(yǔ)對(duì)等的表達(dá)方式。譯者注分為段中注和段后注,其中,段中注用于翻譯直接影響讀者閱讀的內(nèi)容,段后注用于補(bǔ)充非關(guān)鍵閱讀信息。目的語(yǔ)對(duì)等的表達(dá)方式分為使用目的語(yǔ)對(duì)等詞和對(duì)等結(jié)構(gòu)兩類,對(duì)等詞用于翻譯原文作者的自創(chuàng)詞,對(duì)等結(jié)構(gòu)用于翻譯原文中出現(xiàn)的俗語(yǔ)與諺語(yǔ)。

介紹

劉慈欣創(chuàng)作的《三體》三部曲是科幻系列小說(shuō),包括《三體》(2008)、《黑暗森林》(2008)和《死神永生》(2010),講述了地球上的人類文明與其他星球的三體文明間的生死斗爭(zhēng)以及壯觀的宇宙興衰史。這幾部?jī)?yōu)秀的作品深受中國(guó)科幻愛(ài)好者的喜愛(ài),獲得了中國(guó)科幻頂級(jí)大獎(jiǎng)—銀河獎(jiǎng)。在本書(shū)譯者劉宇昆的翻譯下,《三體》在國(guó)外還榮獲了軌跡獎(jiǎng)、星云獎(jiǎng)、普羅米修斯獎(jiǎng)、坎貝爾獎(jiǎng)、科幻成就獎(jiǎng)等五項(xiàng)國(guó)際科幻文學(xué)獎(jiǎng)提名,劉慈欣也憑借《三體》本身和翻譯的卓越表現(xiàn),于2015年8月獲得了全球最權(quán)威的科幻小說(shuō)大獎(jiǎng)—雨果獎(jiǎng)。劉宇昆的翻譯在西方得到了廣泛的認(rèn)可,幫助中國(guó)科幻小說(shuō)走出了邁向世界舞臺(tái)的第一步。

我國(guó)有許多優(yōu)秀的科幻作品,但鮮少能在世界科幻的舞臺(tái)拔得頭籌,《三體》的出現(xiàn)讓中國(guó)科幻文學(xué)再度回到公眾的視野。2016年8月21日,青年女作家郝景芳的《北京折疊》(2012)獲得第74屆雨果獎(jiǎng)最佳中篇小說(shuō)獎(jiǎng),這是繼《三體》之后中國(guó)科幻作家第二次獲得雨果獎(jiǎng)。可以預(yù)見(jiàn),未來(lái)會(huì)有越來(lái)越多的優(yōu)秀中國(guó)科幻小說(shuō)問(wèn)世,走出國(guó)門、走向世界。然而,雖然過(guò)去一些研究者對(duì)中國(guó)科幻小說(shuō)的翻譯技巧做了大量研究,卻仍不能滿足日益增長(zhǎng)的中國(guó)科幻小說(shuō)翻譯需求。因此,對(duì)《三體》翻譯技巧的研究具有重要的意義,為什么它能引起西方人的注意,能否對(duì)以后的科幻翻譯有所借鑒,劉宇昆的翻譯中是否有不恰當(dāng)?shù)牡胤剑窟@都十分值得探討。

文獻(xiàn)綜述

創(chuàng)造性叛逆視角下《三體》譯者主體性的體現(xiàn)

在傳統(tǒng)的翻譯觀中,翻譯的原則始終是忠實(shí)于原文,但是一味追求忠實(shí),就會(huì)忽視譯者的主體性和翻譯的創(chuàng)造性。創(chuàng)造性叛逆是法國(guó)社會(huì)學(xué)家埃斯卡普(1987年)提出的,他認(rèn)為翻譯是一種創(chuàng)造性叛逆,而創(chuàng)造性叛逆重視譯者的主體性,對(duì)翻譯理論的研究和優(yōu)秀文化的傳播具有特殊意義。

“譯者雖然是翻譯活動(dòng)的主體,但由于其常處于邊緣地帶,作用往往被忽視,使得他們不能充分發(fā)揮自己的主觀能動(dòng)性,導(dǎo)致譯文受制于人,《三體》則不然,充分體現(xiàn)了譯者的主體性。”

該研究認(rèn)為,譯者基于對(duì)源語(yǔ)及目的語(yǔ)文化的精準(zhǔn)把握,參照特定歷史文化背景,聯(lián)系本人生活經(jīng)驗(yàn),憑借扎實(shí)的雙語(yǔ)功底,充分發(fā)揮其主體性,最終提供了被人們廣泛接受并廣泛傳播的優(yōu)秀譯文,助力《三體》成為震撼西方科幻文學(xué)界的中國(guó)作品,一舉斬獲多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)和提名。

模因論視角下《三體》英譯本中文化負(fù)載詞的翻譯策略

“模因論是一種基于達(dá)爾文進(jìn)化理論來(lái)解釋文化進(jìn)化規(guī)律的新理論。模因是文化傳播的一個(gè)單位或者是一個(gè)模仿的單位;文化負(fù)載詞是描述某種文化中特有事物的詞、詞組和習(xí)語(yǔ),它體現(xiàn)的是不同民族之間經(jīng)過(guò)歷史積淀長(zhǎng)期積累的各自獨(dú)特的活動(dòng)方式。”

布萊克·莫爾認(rèn)為,任何“模仿”和“復(fù)制”的信息都叫模因,因此,通過(guò)模仿行為傳播和復(fù)制的詞語(yǔ)、句子和文章等信息都屬于模因。當(dāng)模因以語(yǔ)言為媒介在不同文化之間傳播時(shí)就需要翻譯的幫助。翻譯是模因的生存機(jī)器,同時(shí),這也意味著通過(guò)模因理論研究翻譯是可行的。

文化負(fù)載詞匯也被稱為詞匯空白,這種詞匯差距是指源語(yǔ)中的詞匯在目的語(yǔ)中沒(méi)有對(duì)應(yīng)的表達(dá)方式。《三體》講述了一個(gè)宏大的故事,其中涉及許多國(guó)家行為,不可避免地要提到一些帶有政治色彩的文化詞匯,例如“紅衛(wèi)兵”等,如何處理帶有政治色彩的詞是翻譯工作要面臨的難題。劉宇昆不拘泥于已有的模因,采用省略、意譯、直譯等方法翻譯文化負(fù)載詞,使譯文最大程度地保留了中國(guó)文化特色,創(chuàng)造了一些被讀者廣泛接受和喜愛(ài)的新表達(dá),讓《三體》在西方科幻圈廣受歡迎的同時(shí),將中國(guó)文化普及給更多的讀者。

《三體》中基于多元系統(tǒng)理論的科幻小說(shuō)翻譯溝通模式

以色列學(xué)者佐哈爾(1990年)提出多元系統(tǒng)理論,認(rèn)為文學(xué)不只是書(shū)面語(yǔ)言,還是一種集合。該理論認(rèn)為,文學(xué)系統(tǒng)的外部,即“翻譯”和“傳播”的過(guò)程,也對(duì)文學(xué)產(chǎn)生影響。在此基礎(chǔ)上,佐哈爾提出了文學(xué)系統(tǒng)內(nèi)部與外部的三組對(duì)立:經(jīng)典與非經(jīng)典、中心與邊緣、一級(jí)與二級(jí)。文學(xué)系統(tǒng)的內(nèi)部和外部構(gòu)成了一個(gè)包括中心系統(tǒng)和邊緣系統(tǒng)的多元系統(tǒng):中心系統(tǒng)起穩(wěn)定和支配作用,邊緣系統(tǒng)起調(diào)節(jié)和流動(dòng)作用。

由于中心與邊緣的相對(duì)運(yùn)動(dòng),中心可能逐漸邊緣化,邊緣可能逐漸成為新的中心;經(jīng)典與非經(jīng)典的相對(duì)發(fā)展是促使邊緣向中心移動(dòng)的原因;一級(jí)意味著革新,二級(jí)意味著保守,當(dāng)一級(jí)大于二級(jí)時(shí),文學(xué)系統(tǒng)的內(nèi)部流動(dòng)性和創(chuàng)新能力較強(qiáng),文本可讀性較高;當(dāng)二級(jí)占主導(dǎo)地位時(shí),意味著流動(dòng)性和創(chuàng)新能力下降,外來(lái)文化被排斥,可讀性較弱。《三體》是外來(lái)文化“入侵”西方科幻領(lǐng)域的一部經(jīng)典作品。在這本書(shū)中,首先是科幻小說(shuō)的創(chuàng)意新詞,其次是與中國(guó)傳統(tǒng)文化相關(guān)的詞匯,讀者們都對(duì)這些詞語(yǔ)很陌生,于是劉宇昆翻譯創(chuàng)造性新詞時(shí),在構(gòu)詞方面采取了派生和直接組合的方法;在翻譯中國(guó)傳統(tǒng)文化的相關(guān)內(nèi)容時(shí),他則運(yùn)用了加注、省略等翻譯策略。

《三體》的翻譯技巧

譯者注

1、段中譯者注

段中譯者注指的是在段中的語(yǔ)句后直接接注釋,幫助讀者理解,一般用來(lái)解釋那些會(huì)直接影響文章閱讀或者大多數(shù)目標(biāo)讀者可能不知道的信息,方式較為直觀,在劉宇昆的翻譯中被廣泛使用。例如:

那二百多名“四·二八”戰(zhàn)士,與誕生于l966年初、經(jīng)歷過(guò)大檢閱和大串聯(lián)的“紅色聯(lián)合”相比要稚嫩許多。(劉慈欣,2004)

Translation: The more than two hundred Red Guards of the April Twenty-eighth Brigade were mere greenhorns compared with the veteran Red Guards of the Red Union, which was formed at the start of the Great Proletarian Cultural Revolution in early 1966.(The Red Union had been tempered by the tumultuous experience of revolutionary tours around the country and seeing Chairman Mao in the great rallies in Tiananmen Square.)

譯文應(yīng)保留原書(shū)的內(nèi)涵和寫作風(fēng)格,在這個(gè)例子中,劉宇昆需要客觀地保留原文中特殊時(shí)期相關(guān)詞語(yǔ)所呈現(xiàn)的中國(guó)政治色彩,并解釋“四·二八戰(zhàn)士”和“紅色聯(lián)合”之間的差異,以便讀者理解原文。“Twenty-eighth Brigade”和“The Red Union”這樣看起來(lái)陌生的表達(dá)更能反映原作詞語(yǔ)的特殊政治色彩,為了幫助讀者理解中國(guó)特殊時(shí)期相關(guān)歷史,譯者還在段落中做了注釋,在下面的文本中解釋了特殊時(shí)期和“紅色聯(lián)合”的起源。

“And the young Red Guards of the April Twenty-eighth Brigade were indeed capable of such madness. Compared with the weathered men and women of the first generation of Red Guards, the new rebels were a pack of wolves on hot coals, crazier than crazy.” (劉宇昆,2004)

結(jié)合原文,“Twenty-eighth Brigade”指的是年輕的紅衛(wèi)兵、新的起義軍,而“The Red Union”則是第一代紅衛(wèi)兵,他們?cè)谌珖?guó)各地學(xué)校開(kāi)展一系列活動(dòng),造成了嚴(yán)重的交通以及社會(huì)秩序的混亂。作者用“Greenhorn”和“Veteran”來(lái)突出這兩代人的差異,既達(dá)到了翻譯目的,又完美地忠實(shí)于原文—原作在強(qiáng)調(diào)他們之間的經(jīng)驗(yàn)差異。

2、段后譯者注

段后譯者注是對(duì)譯文中不能直接呈現(xiàn)的部分內(nèi)容做進(jìn)一步的解釋,幫助讀者更好地理解原文。在《三體》中,為滿足部分讀者對(duì)于非必要信息的求知欲,譯者在段后加入了一些注釋,作為對(duì)部分次要的生澀詞語(yǔ)的解釋。這種方法也保留了原文的東方文化特色和韻味,在一定程度上保證了譯文的準(zhǔn)確性。例如:

“你好,我是墨子。”他自我介紹道。(劉慈欣,2004)

Translation: “Hello,” the man said, “Im Mozi.”

Translators Note: Mozi was the founder of the Mohist School of philosophy during the Warring States Period. Mozi himself emphasized experience and logic, and was known as an accomplished engineer and geometer.

為了吸引讀者閱讀、傳播中國(guó)文化,科幻小說(shuō)的譯文既要呈現(xiàn)原作的優(yōu)秀內(nèi)容,也得保留中國(guó)文化的特色。在本文中出現(xiàn)了“墨子”這一文化人物,然而,大多數(shù)英語(yǔ)國(guó)家的讀者更熟悉的是儒家的孔子。墨子出生于春秋末年,是中國(guó)古代著名的思想家、教育家,是墨家學(xué)派的創(chuàng)始人,他周游世界,提出“兼愛(ài)”和“非攻”的思想,在哲學(xué)的認(rèn)識(shí)論和邏輯學(xué)方面做出了杰出的貢獻(xiàn),其思想對(duì)后世產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。

在這個(gè)例子中,翻譯的難點(diǎn)在于如何向目標(biāo)讀者介紹墨子,并借此機(jī)會(huì)介紹墨家文化。劉宇昆采用了段后譯者注的方法,之所以在這一段中沒(méi)有使用譯者注,是因?yàn)槟拥纳矸菪畔⒃谶@一段的語(yǔ)境中并不影響閱讀。相反,過(guò)于復(fù)雜和不當(dāng)?shù)慕忉尶赡軙?huì)使讀者覺(jué)得生硬和反感,很難融入閱讀氛圍。因此,為了不影響讀者的閱讀體驗(yàn),也為了滿足部分讀者的好奇心,劉宇昆在段落后的譯者注中簡(jiǎn)要介紹了墨子及其學(xué)派,作為一個(gè)簡(jiǎn)短的原文解釋,吸引有興趣的讀者繼續(xù)探索相關(guān)信息。目光回到原文中,這個(gè)翻譯十分恰當(dāng),且以傳播中國(guó)文化為目的,達(dá)到了吸引外國(guó)讀者自主探索的效果。

對(duì)等表達(dá)

1、對(duì)等詞

兩種語(yǔ)言之間能夠表達(dá)相同意思的詞被稱為對(duì)等詞。需要注意的是,英語(yǔ)詞匯多義性強(qiáng),翻譯時(shí)就得注意英語(yǔ)對(duì)等詞的選擇。《三體》中有很多自創(chuàng)詞匯,給翻譯帶來(lái)了一定的困難,劉宇昆巧妙地為自創(chuàng)詞匯選擇了英語(yǔ)對(duì)應(yīng)詞,成功呈現(xiàn)了原文。例如:

我們首先要調(diào)查的是“科學(xué)邊界”學(xué)會(huì)。聯(lián)合國(guó)教科文組織將2005年定為世界物理年,這個(gè)組織就是在這一年國(guó)際物理學(xué)界頻繁的學(xué)術(shù)會(huì)議和交流活動(dòng)中逐漸誕生的,是一個(gè)松散的國(guó)際性學(xué)術(shù)組織。(劉慈欣,2004)

Translation: The first focus of our investigation is the Frontiers of Science. UNESCO designated 2005 the World Year of Physics, and that organization gradually developed out of the numerous academic conferences and exchanges that occurred among world physicists that year.

《三體》英譯本的目標(biāo)讀者是西方科幻小說(shuō)的愛(ài)好者們,因此,翻譯應(yīng)該融入西方社會(huì)環(huán)境,把讀者的閱讀體驗(yàn)放在首位。與東方人的保守相比,西方人的思想更加開(kāi)放,冒險(xiǎn)精神和自由探索精神也是現(xiàn)代西方國(guó)家所推崇的,甚至已經(jīng)成為影響其科學(xué)研究的重要社會(huì)思想。為了使譯文更能融入英語(yǔ)環(huán)境,劉宇昆最大限度地遵循了英語(yǔ)環(huán)境的文化習(xí)俗和英語(yǔ)的正確用法,而不是堅(jiān)持原文的表達(dá)方式。如“科學(xué)邊界”是原文作者自創(chuàng)的詞匯,指的是由物理學(xué)前沿的頂尖科學(xué)家組成的學(xué)術(shù)團(tuán)體,譯者選擇的與之對(duì)應(yīng)的“Frontiers”一詞值得關(guān)注。這個(gè)詞翻譯過(guò)來(lái)對(duì)中文讀者來(lái)說(shuō)帶著“不可侵犯的邊界”之意,而在目的語(yǔ)中,它又代表著科學(xué)的進(jìn)步和探索的意義,充滿了冒險(xiǎn)和自由探索精神。這種翻譯符合其翻譯目的,既接近原文所表達(dá)的意思,又符合目標(biāo)讀者的閱讀習(xí)慣。

2、對(duì)等結(jié)構(gòu)

俚語(yǔ)和諺語(yǔ)是人們?nèi)粘I钪锌偨Y(jié)出來(lái)的一種民間語(yǔ)言。它具有非正式、口語(yǔ)化的特點(diǎn),十分富有地方色彩,有時(shí)用來(lái)表達(dá)新事物,或者給舊事物以新的表達(dá),而它們的翻譯是直譯的難點(diǎn)。一方面,它的非正式性容易造成翻譯的歧義,另一方面,翻譯時(shí)還應(yīng)注重其生活化的特點(diǎn),盡量還原其原表達(dá)的場(chǎng)景特征。為了解決這一難題,劉宇昆在翻譯俚語(yǔ)和諺語(yǔ)時(shí)采用了源語(yǔ)和目的語(yǔ)對(duì)等的句式結(jié)構(gòu)。例如:

大史在后面大聲說(shuō):“這樣挺好,我壓根兒就不同意這個(gè)方案。已經(jīng)有這么多書(shū)呆子尋了短見(jiàn),讓他去不是肉包子打狗嗎?”(劉慈欣,2004)

Translation: They could hear Shi's loud voice behind them, “its better this way. I disagree with the plan anyway. So many bookworms have already killed themselves. If we send him, hed be a meat dumpling thrown to the dogs.”

“書(shū)呆子尋了短見(jiàn)”是中國(guó)俚語(yǔ),意思是一些缺乏知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的人認(rèn)為他們不能生存,走上了死亡的道路。然而,把這個(gè)俚語(yǔ)翻譯成它的意思是不可取的。在原著中,大石是一名警察,他的性格比較大大咧咧。當(dāng)他說(shuō)話的時(shí)候,他的語(yǔ)言必然是有些粗俗且口語(yǔ)化的,在這個(gè)場(chǎng)景中,他是在用俚語(yǔ)表達(dá)對(duì)此方案的否定態(tài)度和強(qiáng)烈意見(jiàn)。在直譯中,譯者應(yīng)盡可能地再現(xiàn)人物的言語(yǔ)和性格,對(duì)于這個(gè)特殊的中國(guó)俚語(yǔ),劉宇昆用了“bookworms”和“killed themselves”,而不是直譯的“一些缺乏知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的人”和“自暴自棄”,既方便了譯文讀者的理解,也完美體現(xiàn)了大石的性格,且它的句子結(jié)構(gòu)接近原文,可以更好地呈現(xiàn)原文內(nèi)容,激發(fā)原文讀者和目標(biāo)讀者之間的同一聯(lián)想。

結(jié)論

《三體》英譯本是中國(guó)科幻小說(shuō)優(yōu)秀翻譯的典范,它的譯文幫助其走向了更大、更遠(yuǎn)的世界舞臺(tái),并廣受好評(píng)。筆者探討了該作品的主要翻譯技巧,以期為未來(lái)科幻小說(shuō)翻譯提供部分參考,對(duì)中國(guó)科幻小說(shuō)的翻譯研究具有重要的意義和必要性,我們應(yīng)該更加重視對(duì)《三體》英譯本的研究,為中國(guó)科幻走向世界做出貢獻(xiàn)。