晚明箋紙與《蘿軒變古箋譜》詩畫箋

戴童 歐陽紅

摘 要:箋紙集詩、書、畫、印于一體,承載著中國傳統文化的深刻內涵,也是中國傳統藝術的重要文獻載體。晚明時期的箋紙尤為突出,是當時繪畫藝術風格在箋紙中的集中反映。其中,晚明時期的箋譜《蘿軒變古箋譜》具有豐富的屬性,是值得深入探討的對象。闡述《蘿軒變古箋譜》的創作背景、時代環境與制箋主人身份,展現晚明時期文人的思想文化生活與《蘿軒變古箋譜》無可取代的地位。通過分析《蘿軒變古箋譜》詩畫篇的內容,充分認識其藝術表現力和制箋主人所傳達的情感,進一步展現詩畫箋獨特藝術語言的魅力。

關鍵詞:晚明;《蘿軒變古箋譜》;箋紙;箋譜;詩畫箋

一、晚明箋紙的基本情況

箋,信紙也。箋紙因兼具實用性與觀賞性而備受文人士大夫的青睞,成為文人士大夫往來的必備之物。自東漢蔡倫改進造紙術后,紙張在很長一段時間內只存在制作材料上的變化與更替。直至南北朝時期,陳徐其所撰《玉臺新詠序》中的“五色花箋,河北膠東之紙”一句,讓人們窺見箋紙的出現。至唐代,箋紙在文人士大夫之間已然流行開來。宋元箋紙延續了唐代的制作工藝,如與唐代薛濤箋齊名的謝公箋。北宋時發展出成熟的各式砑光箋,其制作工藝復雜,不乏云紋、花卉、水紋等裝飾紋樣。明代文震亨所著的《長物志》中提道:“元有彩色粉箋、蠟箋、黃箋、花箋、羅紋箋,皆出紹興。”宋元箋紙的豐富精巧可見一斑。

宋代的制箋中心已經逐漸由唐代興盛的蜀地向江南轉移。隨著南宋政權的建立,政治中心的南遷使江南的經濟文化蓬勃發展,這時蘇州一帶的吳門箋壓倒蜀箋,江南成為新的制箋中心。經過宋、元、明三朝數百年的發展,最終在晚明,江南一帶形成了制箋的完整產業鏈,箋肆間的激烈競爭將制箋業推向高潮,特別是吳門、金陵和徽州等地成為這一時期制箋業發展的中心。

二、晚明金陵坊刻

第一,南京出版業的盛況。明初南京作為明首都,政治基礎堅實,以此支撐南京的經濟文化飛速發展。明朝治理運河,疏通京杭大運河,連接秦淮河流域,使內河航運通達便捷,南北聯系更為緊密。明成祖遷都北京后,南京作為留都依然保持著經濟文化的繁榮發展。晚明遼東戰禍使大量外來人口涌入南京,其中不乏鄉紳富賈。南京憑借其優越的地理位置和特殊的政治地位,吸引了一大批文人士大夫的到來。在此安定的生活環境下,大批文人雅士寄情于雅集、賞玩活動。此外,江南貢院坐落于此,三年一度的科舉考試使此地聚集了大量學子。士子在此相互結交,鄉紳為鞏固地位也會與富商聯姻或接受贊助,更有大量士子投身出版業,文人參與出版使刊印開始滿足各個階層的需要。自此,南京一躍成為江南地區最大的書籍出版及銷售中心。

第二,金陵書坊與箋紙。萬歷年間,明書坊的發展進入全盛時期,其數量占據整個明代書坊總量的二分之一左右。張秀明在《中國印刷史》中著錄金陵書坊為93家,廖詠禾在其《明代出版史稿》中又增列十家,由此可知晚明金陵書坊達百余家。晚明“饾版”“拱花”技術的成熟,改變了自宋元以來以砑光箋為主流的制箋風尚。晚明江南,文人雅士致力于將風雅融入市井文化,改變大眾的風尚。在“國破家亡,無所歸止”的時代背景下,文人墨客從箋紙中得到心靈的慰藉。“變古”“窮工極變”因此大行其道。《蘿軒變古箋譜》與《十竹齋箋譜》在這種環境下產生。成熟的版刻、印刷技術和發達的出版業,使刻書家出現,因此,箋紙也逐漸脫離其本身的實用功能,逐漸成為文人追求趣味的藝術品。

三、《蘿軒變古箋譜》

由金陵吳發祥于明天啟六年(1626)刊印的《蘿軒變古箋譜》是我國現存最早的木版套色彩印箋譜。《蘿軒變古箋譜》初刻本全帙兩冊,為明海鹽張宗松清綺齋藏本,封面有“清綺齋收藏”的題簽,現藏于上海博物館。另有一份單冊殘卷于1970年被上海博物館收藏。國外,現日本有殘本下卷,于1923年被日本學者大村西崖主持的東京圖本叢刊會找到,現藏于東京藝術大學圖書館。

第一,《蘿軒變古箋譜》述略。《蘿軒變古箋譜》分為上下兩冊,初刻本(清綺齋藏本)版心框高21 cm,寬14.5 cm,四周單欄,書口直行“蘿軒變古箋譜”,上冊箋畫90幅,下冊箋畫88幅,總計178幅。1981年,朵云軒在初刻本全帙的基礎上,補入1970年藏入上海博物館的單冊殘卷中的多出的4幅“飛白”拱花箋畫,復刻《蘿軒變古箋譜》300部,使全帙箋畫達182幅。此版本稱“壬辰本”,由趙樸初題簽、郭紹虞作序、謝稚柳題跋。2012年,朵云軒重印300部,此次根據日本藏本補入下卷箋畫兩幅“擇棲”,自此壬辰本《蘿軒變古箋譜》全帙箋畫達到184幅。在朵云軒初次復刻《蘿軒變古箋譜》時,謝稚柳對《蘿軒變古箋譜》給予高度評價:“顏繼祖把它看做‘翰苑之奇觀,文房之至寶,這樣的品評是未為過當的。”

第二,刊刻者吳發祥與輯稿者顏繼祖。所謂刻書家,即主持書籍刊刻的人,他可能是一個以本求利的商業書坊主,也可能是一位毫無商業目的,只求保存文化或附庸風雅的私家刻書者。明末的刻書家多為官宦子弟、科舉不利轉向工商業發展的士子或者有儒生地位和初等功名的鄉紳。晚明的商品經濟雖發達,但依舊依附于傳統的封建地主經濟。晚明的刻書家在此種環境和身份背景下,在成為工商業者的同時,從未放棄過對科舉的追求,也從未舍棄過文人的身份。在這種背景下,帶有儒士氣息的刻書家們刊刻書籍的性質必然與民間刻坊迥然不同。

翟冕良的《中國古籍版刻辭典》中關于《蘿軒變古箋譜》的記載言:“(吳發祥)天啟六年最早用饾版印刷顏繼祖的《蘿軒變古箋譜》。”夏征農的《辭海》關于顏繼祖的記載言:“明天啟六年用饾版印刷《蘿軒變古箋譜》,委托江寧吳發祥在金陵(今南京)刻成。”他們都主張《蘿軒變古箋譜》由明顏繼祖輯稿,吳發祥刻版。

吳發祥生平鮮有記載,清人陳作霖在《金陵通傳》中載:“吳發祥,江寧人,居天闕山下,恂恂儒者,學極淵博,日手一編不少倦。”由此可見,吳發祥不僅是金陵技藝精湛的刻工,而且是個文人。此外,他能刊印工藝如此復雜、成本如此高昂的箋譜,說明其家底豐厚。總之,他是個具有多重身份的刻書家。

輯稿者顏繼祖字繩其,號同蘭,福建龍溪人,萬歷四十七年(1619)登己未科同進士,歷工科給事中,崇禎元年(1628)官至都御史巡撫山東。顏繼祖為《蘿軒變古箋譜》所做小引落款為“天啟丙寅”,即1626年。此小引也是《蘿軒變古箋譜》早于《十竹齋箋譜》的證據之一。黃虞稷的《千頃堂書目》載:“顏繼祖,又紅堂詩集七卷,又雙魚集七卷,字繩其,龍溪人,巡撫山東,都御史。”可見,顏繼祖對刊印、刊刻書籍有極大興趣,也可見晚明文人刻書已蔚然成風。

四、《蘿軒變古箋譜》詩畫箋研究

“詩畫本一律,天工與清新”,詩與畫總有相同的意境與情感表達。明中葉,文壇出現了詩文復古的現象,前七子與后七子的文學復古浪潮一直持續到晚明,復古文風逐漸轉移到畫作題詩上。晚明金陵詩意畫頗為流行,16世紀的蘇州畫家已然開始作整套的詩意畫冊,一頁一詩一畫。這種賞玩趣味逐漸被引入文人日常離不開的箋紙。以詩入畫,表情達意。因此,在晚明,畫箋賦詩成為箋紙繼續蓬勃發展的潮流與方向。

第一,詩意畫浸染下的詩畫箋。詩意畫發自宋,在元興盛,至明已然浸潤到畫譜、詩箋各個方面。明代文壇前七子與后七子的詩文復古運動,引領了依畫題詩、畫作題榜的新風尚,詩意畫也愈發流行。晚明時期追求詩畫契合,這種賞玩趣味漸漸被引入文人日常的方方面面,書畫譜、箋紙、箋譜都有了賦詩的慣例。前文所述《蘿軒變古箋譜》便是個中翹楚,其中“畫詩”二十篇的詩畫箋,雕刻印刷細膩精準,猶如畫作小品般。箋紙一經結冊成譜,箋譜的賞玩功能就開始超越其實用功能,藝術品或大眾傳播產品的界限在這里是模糊的。“詩是無形畫,畫是有形詩”,詩意畫一步步浸染文人雅士,以詩入畫終成風尚。

第二,詩以寄情。詩以寄情是古人表達情感的重要途徑,詩中往往寄寓了作者的遠大志向與風格、風骨。吳發祥以繪景之詩入畫,以景寄情,字里行間都盡顯其拳拳之心。

縱觀“畫詩”篇這二十幅詩畫箋,所選詩句皆為景色的描寫。但往往全詩都有深意,吳發祥將詩景入畫,以表其志向、感情。其中秋季的選詩有十首,春季的選詩有九首,其余一首則描寫夏季。悲秋感傷,這十首詩都為描寫懷才不遇、壯志難酬的痛心,或憂思國家命運、擔憂戰亂之意。春景動人,描寫春景的九首詩多表達對春意盎然的喜愛,進一步表現吳發祥對歸隱生活的向往。可見,這二十篇詩畫箋都并非吳發祥刻意攀巖附會而選,而是晚明制箋人內心深處的真實寫照。

第三,畫以達意。詩以寄情,畫以達意,據上文可知,“畫詩”二十篇都是吳發祥斟酌推敲后,根據個人的情感而選出的詩。全詩意蘊深厚,但吳發祥都挑選描寫美景的單句來做題款。這樣一方面可以保證箋譜畫面的美觀性;另一方面也更符合《蘿軒變古箋譜》的雅趣,更能直觀地表現畫面。

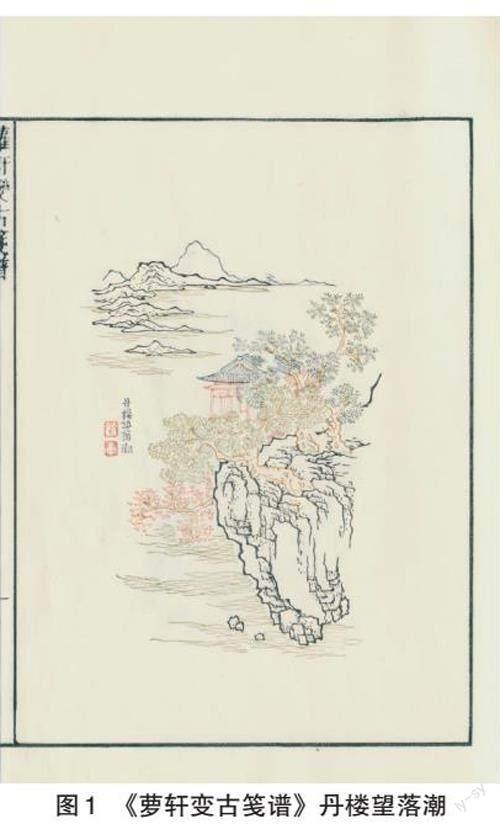

以“丹樓望落潮”為例,對畫以達意進行分析。根據詩文可知,畫中應有丹樓、遠望與落潮。如圖1所示,首先,運用平遠的透視方法,自近山而望遠山,用近景崖壁襯托出丹樓的高聳,以達到遠眺的視線效果。其次,以三種不同顏色、不同形狀的樹葉來表現盎然的春意。樹木的繁葉與工整的丹樓線條形成對比,雖然藍瓦紅柱的丹樓在樹叢中若隱若現,但視覺中心明晰。再次,彩色的樹木、丹樓與墨色剛勁的山巖崖壁形成對比,使畫面中心的丹樓更加鮮明。最后,遠山與水相接處形成江灣,更加凸顯了落潮之景。此間近景與遠景的水紋也做了區別,近景是網金紋,而遠處是平緩的水波紋,生動地表現了崖壁邊浪花的變化。

從以上對畫以達意的分析可以看出,吳發祥雖在表達詩意上運用了最直白的方式,但在畫面安排上巧用色塊與線條對比、色彩對比、線條粗細對比、疏密關系對比,從而營造空間,引導觀者的視線。運用“三遠法”,用不完整的山巖形態框定畫面,再佐以符合物象顏色的線條,利用線條顏色的深淺、粗細形成對比,從而突出畫面中心并構建遠近空間,使觀者明確而直觀地了解畫面所表達的內容,并在此基礎上品味構思精巧、清雅精致的箋紙。

總之,晚明是箋紙發展輝煌的時期。作為文人士大夫階層往來交流的必備之物,箋紙承載著中國傳統文化的深刻內涵。隨著晚明“饾版”彩色套印、“拱花”技術的逐漸成熟,箋紙、箋譜逐漸褪去了文房中的實用功能,而成為文人案頭把玩、收藏的藝術珍品。其中,《蘿軒變古箋譜》已經逐漸褪去作為商品在市場流通的實用功能,而開始成為藝術欣賞品,并進一步充當了藝術文化傳播的媒介,以實現跨越式的發展。《蘿軒變古箋譜》兼具商品的實用功能與藝術賞玩價值,促進了技術的進步與繪畫語言的創新。通過對《蘿軒變古箋譜》詩畫篇的內容進行分析,充分認識其藝術表現力和制箋主人所傳達的情感,進一步展現詩畫箋獨特藝術語言的魅力。《蘿軒變古箋譜》不僅是藝術文化傳播的媒介,還提高了版畫藝術家的審美素養,為中國版畫開辟了一條新的道路。

參考文獻:

[1]王伯敏.中國版畫史[M].上海:上海人民美術出版社,1961.

[2]鄭振鐸.中國古代木刻畫史略[M].上海:上海書店出版社,2006.

[3]廖詠禾.明代出版史稿[M].南京:江蘇人民出版社,2000.

[4]鄭士德.中國圖書發行史[M].北京:高等教育出版社,2000.

[5]郭味蕖.中國版畫史略[M].上海:朝花美術出版社,1962.

[6]張秀民.中國印刷史[M].杭州:浙江古籍出版社,2006.

[7]劉運峰.《蘿軒變古箋譜》述略[J].文學與文化,2011(4):107-113.

[8]董捷.明末湖州版畫創作考[D].杭州:中國美術學院,2008.

[9]王宇.明清箋紙研究[D].南京:南京藝術學院,2019.

[10]胡應麟.少室山房筆叢[M].北京:中華書局,1958.

[11]高居翰.詩之旅:中國與日本的詩意繪畫[M].北京:生活·讀書·新知三聯書店,2012.

[12]郭熙.林泉高致[M].濟南:山東畫報出版社,2010.

[13]董捷.風格與風尚[M].杭州:中國美術學院出版社,2019.

作者簡介:

戴童,中國美術學院碩士研究生,研究方向為藝術教育。

歐陽紅,華中師范大學副教授,研究方向為藝術教育。