AI圖像生成中的設計形態語義和現代裝飾雕塑語言研究

孫語萌

摘 要:深入探討設計形態語義與AI技術的創新融合,以促進現代裝飾雕塑的創作。基于相關理論和技術,采用多方面的研究方法,進行數據收集和預處理,并利用描述性關鍵詞進行肌理生成,通過提取與原始藝術品相協調的紋理風格或圖像,深入分析關鍵詞對紋理生成的影響。結合來自不同理論框架的觀點,執行廣泛的AI圖像生成操作,從而產生無數次迭代。這一過程的高潮是精心選擇最佳的圖像,為現代裝飾雕塑的創作提供借鑒。通過將傳統藝術與AI技術相結合,以期為設計形態語義學新興領域的發展做出貢獻,為設計元素和語義之間的微妙關系研究提供寶貴的經驗。AI圖像生成技術不僅可以提高現代雕塑的審美性,而且可以為藝術與科學技術的發展帶來綜合影響。

關鍵詞:AI圖像生成;設計形態語義;現代裝飾雕塑

一、研究背景和動機

設計形態語義學研究的是探討和分析不同設計元素及其所傳達的含義之間的關系,即設計領域內形式(包括形狀、結構和比例等方面)和語義(包括意義、符號和感知)之間的動態相互作用。形式作為設計形態的基本組成部分,是傳達信息和觸發感官反應的視覺語言。語義包括設計元素中的多方面含義、符號和感知內容,即明確的象征意義、隱含的文化和社會內涵以及主觀解釋。

研究的核心在于揭示設計元素如何通過其形態特征來傳達特定的語義信息,以及如何根據這些特征來解釋和展現設計的意義。此外,設計形態語義學通過與人工智能領域的AI圖像生成技術進行跨學科融合,擴展了其范圍。基于此,AI技術被用來審視設計形態和語義之間錯綜復雜的關系,尤其是元素的形態特征與所傳達的語義之間的關系,進而促進人們研究如何利用AI技術來理解和應用這種復雜的關系。

AI的信息捕捉能力可以從多個維度對設計形態語義和現代裝飾雕塑語言的形態塑造產生重大影響。這種影響延伸到了對藝術作品的解讀和感知,全面探索了人工智能技術與設計形態語義之間的關系。

二、研究目標

為進行全面的探索,設計形態語義研究采用了多種方法,包括視覺分析、文字感知、語義分析等。主要研究目標有兩個。首先,研究設計形式與語義之間錯綜復雜的關系。這涉及對各種設計元素如何通過其形態特征傳達特定語義信息的細致分析和探索。其次,揭示形態特征和語義之間微妙的對應關系。通過視覺分析等方法,揭示形狀、結構和比例等設計形式元素與其所蘊含的語義之間的微妙聯系。通過完成這兩個研究目標,該研究期望對設計形態和語義的相互作用提供重要的見解,闡明視覺元素在設計領域信息傳達中的作用,揭示形態特征與語義含義之間的對應關系。

三、研究過程

研究過程涉及利用傳統藝術方法和AI技術的多個步驟,即通過將手繪水彩畫上傳到人工智能軟件Midjourney中,將手繪水彩畫數字化,運用該軟件對手繪水彩畫進行多種解讀。運用AI生成數字水彩畫的多種解釋,并使用將描述性關鍵詞與數字水彩畫相結合,創建新的紋理圖像。將首選紋理樣式或圖像與原始手繪水彩畫對齊以進行進一步的調整和編輯,分析關鍵詞對紋理生成的影響。利用AI技術生成新的肌理圖像,選擇喜歡的肌理樣式或者與原始手繪水彩畫相匹配的圖像進行調整和編輯。

此外,還要將這些畫作基于各種理論框架進行關鍵詞分析。通過一系列重復的AI生成操作,進行無數次迭代,最終選擇合適的圖像用于現代裝飾雕塑的創作。通過將傳統藝術技巧與AI技術相結合,為現代裝飾雕塑生產的后期階段提供信息。

(一)相關理論和技術

1.色彩研究

研究色彩在設計中的特點和意義,包括基本屬性、對情緒和心理的影響,以及不同色彩組合的視覺效果。色彩能對人類的情緒和心理產生影響,不同的色彩可以引發不同的情緒和心理反應,不同色彩的組合可以產生不同的視覺效果和感官體驗,同時會受到個性化的文化和社會背景的影響。

研究發現,靈感色彩來源于20世紀90年代搖滾樂和千禧年代的世界流行元素。20世紀90年代是搖滾樂發展的黃金時期,這個時期的搖滾樂充滿活力,強調個性和自由,具有原創性和反叛精神,能夠激發強烈的情感,展現出一種非傳統的態度。通過在設計形態語義研究中探索這些色彩如何傳達搖滾樂的情感、原創性和反叛精神,以及如何體現數字化時代和互聯網的影響,表達出非傳統、個性化和充滿活力的設計語義。

2.造型研究

造型研究即分析和解釋設計形態的結構、組成要素和特征,方法包括手繪分析、形態圖解、形態元素提取和分類等,使人們理解形態特征與設計語義之間的關系。

在現代裝飾雕塑的解構主義形式語言中,利用組合與變異技術生成新的設計形態,通過對現有形態進行組合、變形創造新的形態表達。通過圖形分解和碎片化、顛覆和反轉、重組和錯置等,探索不同形態之間的關聯和變化規律。

3.語義分析與視覺感知

語義分析是研究設計形態中所傳達語義的過程,視覺感知是對設計形態的視覺體驗和理解過程。通過識別關鍵詞或數字圖像,解讀設計形態中潛在的語義信息并進行語義表達,從而分析和建構設計形態與語義之間的關聯。

通過視覺感知解讀和理解設計形態的意義,從而賦予其特定的語義。視覺感知會受到文化、環境、情感和個人偏好等因素的影響,可以通過控制關鍵詞、數字繪畫所傳達的信息,在AI技術的支持下引導人們進行視覺感知和理解。

(二)數據收集和預處理

1.手繪水彩畫

手繪可以快速傳達藝術家的內心感受和情感,直觀地展示其思想內涵、體現其思想的細微差別。在手繪水彩畫的過程中,描繪對象的選擇、色彩的選擇、構圖比例是影響AI在后續創作過程中捕捉信息的關鍵環節。這種方法不僅體現了藝術家的情感深度,而且對AI在破譯人類復雜的信息并將其轉化為數字領域內的有形元素方面提出了挑戰。

在手繪水彩畫的過程中,豐富的細節和藝術家的主觀選擇成為AI解釋和產生創新成果不可或缺的組成部分,體現了藝術直覺和技術分析之間的協同關系。在繪畫過程中,對描繪對象的選取、顏色的選擇、構圖的比例這些信息,能夠在很大程度上影響AI在未來創作中對信息的抓取效果。

2.數字化

在完成手繪水彩藝術作品的創作之后,需要將這些模擬表達內容進行數字化呈現,即將個人的手繪作品上傳到Midjourney并對圖像進行數字化。在上傳圖片時要確保圖像清晰、色彩準確,并保留手繪水彩畫的原始細節和質感,這樣可以提高AI的精準度,避免錯誤信息影響之后的創作。通過先進的掃描和成像技術,將模擬繪畫轉換為數字格式,促進AI技術的無縫集成。數字化過程對于確保后續AI操作的準確性至關重要。此外,還需實施色彩校正和分辨率優化等預處理步驟來進行細化。通過這些步驟,可以提高輸入數據的質量和準確度,為AI算法的解釋和生成操作提供堅實的基礎。通過從模擬到數字的細致過渡,結合預處理工作,確保輸入AI系統的數據得到優化,以提取有意義的圖案并在現代裝飾雕塑領域進行新穎的創作。

3.上傳并添加關鍵詞

在對手繪水彩作品進行數字化處理后,下一階段需要將全面的數據預處理上傳并添加關鍵詞。這一關鍵步驟對于通過關鍵詞的策略性整合來闡明輸出圖像的結構復雜性、基本組成部分的鮮明特征至關重要。作為處理工作的一部分,關鍵詞的結合為數字表示增加了一層豐富的語義。每個關鍵詞都成為一個描述性符號,體現了藝術家的意圖和藝術品各個部分的細微差別。這個語義層不僅增強了AI的解釋能力,而且還成為藝術家的創作意圖和之后的算法環節之間的橋梁。

(三)基于描述性關鍵詞的肌理生成

1.生成方法

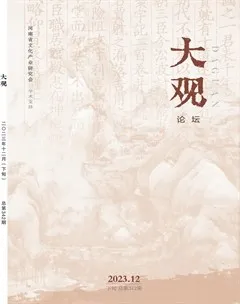

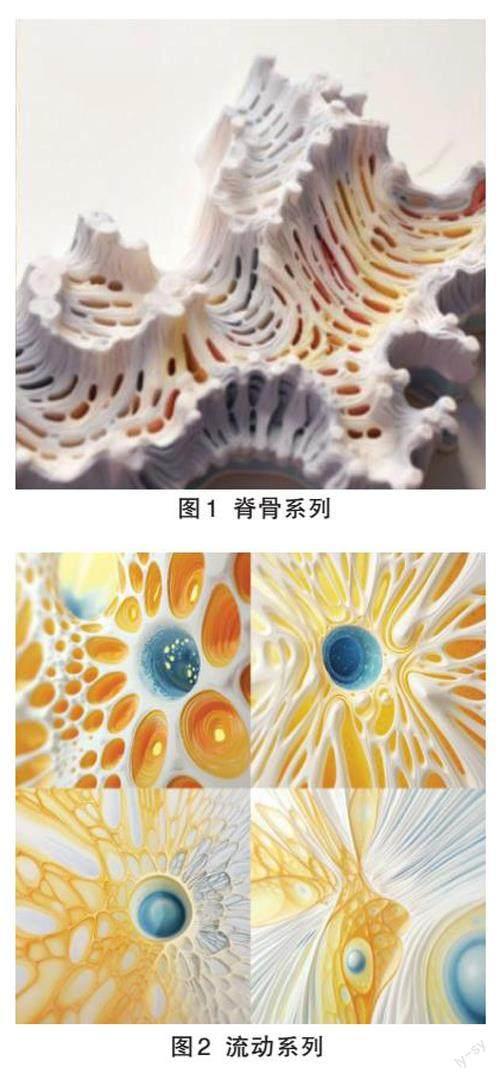

完成圖像的數字化預處理后,需要輸入描述性的關鍵詞來指導生成過程。這些關鍵詞可以是形容詞、概念或與肌理相關的詞語,例如在《脊骨系列》(圖1)中,利用陶瓷材質、細節質感、未來感、材質等關鍵詞對數字圖像的肌理進行表述;在《流動系列》(圖2)中則使用了陶瓷材質、特寫細節紋理、淺藍紫色漸變、波浪、線性流動、復雜結構、螺旋結構、疊加、層次豐富、光線柔和這些關鍵詞。

2.實驗研究

實驗的研究目標是分析手繪畫與生成肌理圖像之間的關聯性,探討不同關鍵詞對生成肌理圖像的影響,將生成的肌理圖像應用在現代裝飾雕塑創作中,觀察其對作品語義的影響。

實驗步驟分為以下四個部分:首先,輸入進行數字化的圖像,并在AI軟件中輸入語義分析的關鍵詞,生成相應的肌理圖像;其次,不使用關鍵詞生成肌理圖像;再次,輸出生成的圖片作品,并對使用關鍵詞生成肌理圖像的體驗和觀察結果進行記錄;最后,分別進行現代裝飾雕塑創作,從圖片中獲取創作靈感并根據實驗條件進行設計。

3.結果分析

例如《脊骨系列》,基于手繪的數字圖片制作肌理,只突出幾個重要的關鍵詞以保證手繪圖片特征的完整性,AI也能抓取到圖片里的形狀、顏色并根據關鍵詞進行調整輸出。手繪圖片的準確率很高,但是每次生成的圖片都會產生50%以上的差異。例如《流動系列》,使用了10個以上的關鍵詞對肌理進行形容,準確率會大幅度提高,但是重復率很高。需要通過對關鍵詞的重復性輸入和微調進行大量的數據收集并人工進行語義分析,但是AI對視覺效果的創新性仍有非常高的價值。

四、結語

通過AI技術和關鍵詞輸入,可以創造出豐富多樣的樣式,滿足藝術家表達內心感受、直觀展現思想內涵和個性化的需求。生成的AI圖像可以為藝術家提供源源不斷的靈感和創意,激發其創造力和創新思維,還可以使其從根據關鍵詞生成的圖像中發現新的視覺元素和形式,從而拓展設計的可能性。傳統的手工制作陶瓷肌理需要耗費大量的時間和精力來實現不同的肌理效果,而且還有破損的可能,而使用AI技術生成肌理圖像能夠大大節約時間和成本,使藝術家能夠快速地選擇合適的肌理效果,從而提高設計的效率和產出量。

AI圖像生成技術以算法和大數據為基礎,無法完全取代人類的直覺和藝術理解能力,其理解和表達能力與人類相比有很大的差距,且對使用者的藝術審美有一定的要求。同時,AI圖像生成技術在生成圖像的過程中無法對結果進行直接控制,難以準確地預測生成圖像的效果。此外,AI圖像生成技術的輸出結果受限于數據的質量和多樣性,如果訓練不足或關鍵詞不準確,生成的圖像可能會受到限制,并且難以滿足特定需求。

參考文獻:

[1]鄔烈炎.解構主義設計[M].南京:江蘇美術出版社,2001.

[2]白明.世界現代陶藝概覽[M].南昌:江西美術出版社,1999.

[3]孟憲清.解構及其超越:德里達哲學解構論探析[M].武漢:武漢大學出版社,2017.

[4]多斯.解構主義史[M].季廣茂,譯.北京:金城出版社,2011.

[5]陳常燊.AI藝術是否可能?[J].國外社會科學前沿,2022(11):3-12,2.

[6]劉書亮.論AI繪畫對文化創意領域的影響[J].當代動畫,2023(2):91-95.

[7]徐漣,周志軍.AI時代的藝術邊界[N].中國文化報,2020-01-20(3).

[8]陶鋒.人工智能美學視域中的審美理性[J].文藝爭鳴,2022(11):163-170.

[9]BORGMANN A.Technology as a Cultural Force:For Alena and Griffin[J].The Canadian Journal of Sociology,2006(3):351-360.

作者單位:

吉林藝術學院