新疆旅游產業生態化時空差異研究

王雙

摘 要:旅游產業生態化轉型是實現綠色可持續發展的必然選擇。研究以產業生態化內涵為基礎,構建“旅游產業-生態環境-社會環境”的評價指標體系。以新疆為研究區,運用熵值法和耦合協調模型測算出2009-2018年新疆旅游產業生態化水平,分析其時空演進規律和特征。研究發現,新疆旅游產業生態化呈現出曲折上升的時間演變勢態,總體發展良好;空間上呈現兩大龍頭(伊犁和烏魯木齊)帶動全疆發展的特征,地州之間發展差異較大。

關鍵詞:旅游產業生態化;時空差異;新疆

黨的十九大報告指出建設生態文明是中華民族永續發展的千年大計,而產業生態化轉型是推進生態文明建設的必然選擇。然而,UNWTO在一次全球性環境問題專項調查中發現,旅游產業活動對全球氣候變暖的影響占到了14%,旅游產業對生態環境的壓力最終會反饋到產業本身。由此可見,生態文明建設與旅游業發展的有機統一至關重要,旅游產業生態化轉型助力生態文明建設和旅游產業綠色可持續發展實現雙贏。

近年來學者們從多方面多角度對旅游產業生態化展開研究。國外學者大多從生態旅游的影響和環境問題方面探討旅游產業生態化過程,國內對旅游產業生態化的研究主要集中在對其內涵和思路的探討。目前,對于旅游產業生態化時空差異的研究有待進一步深化。新疆旅游資源豐富,旅游產業在飛速發展的同時也要關注其對生態的影響。研究以新疆為研究區,定量測算旅游產業生態化水平,并分析其在時間和空間上的演變特征,豐富充實了旅游產業生態化的測量,對實現新疆旅游產業生態化發展有重要的意義。

一、文獻回顧

從循環經濟的角度來說,產業生態是依據自然生態有機循環機理,在自然系統承載能力內,對特定地域空間內產業、自然與社會各系統之間進行耦合優化,達到自然、社會與經濟的長期有序發展。旅游產業生態化最早是由學者王文瑞提出,主要闡述旅游產業和環境之間的關系[1]。高大帥等進一步總結,認為旅游產業生態化就是運用產業、生態、經濟規律和系統工程的方法來經營和管理旅游產業系統,使旅游產業生態系統和各組成部分達到合理優化耦合[2]。概括來說,旅游產業生態化的本質是實現旅游產業生態系統的協調統一發展,目的是構建旅游產業系統內部的循環網,達到物質和能源輸入輸出平衡以實現全價值鏈條的生態化。

旅游產業生態化的研究從理論建設、內涵特征、旅游產業生態化轉型和旅游產業生態化路徑選擇等方面展開,定性分析較多,理論層面的研究基本完備。關于旅游產業生態化評價,蘇章全、熊劍鋒結合旅游產業生態化相關系統理論和特征,構建以社會經濟發展、旅游業運行狀況和生態環境三個子系統的評價指標體系[3];殷杰、鄭向敏等借鑒PSR模型,構建壓力、狀態、響應三方面的評價指標體系來分別反映旅游產業發展概況、生態環境狀態、企業政府等部門對環境被旅游活動破壞所采取的補救措施[4]。綜合來看,旅游產業生態化評價涉及社會、旅游產業和生態三個方面,指標體系構建主要依據產業生態化內涵,即強調產業和生態發展的協調以及旅游產業生態化特征和本質。借鑒已有文獻,基于旅游產業生態化概念,本研究從旅游產業生態系統的角度出發構建其評價指標體系。

二、指標構建與數據來源

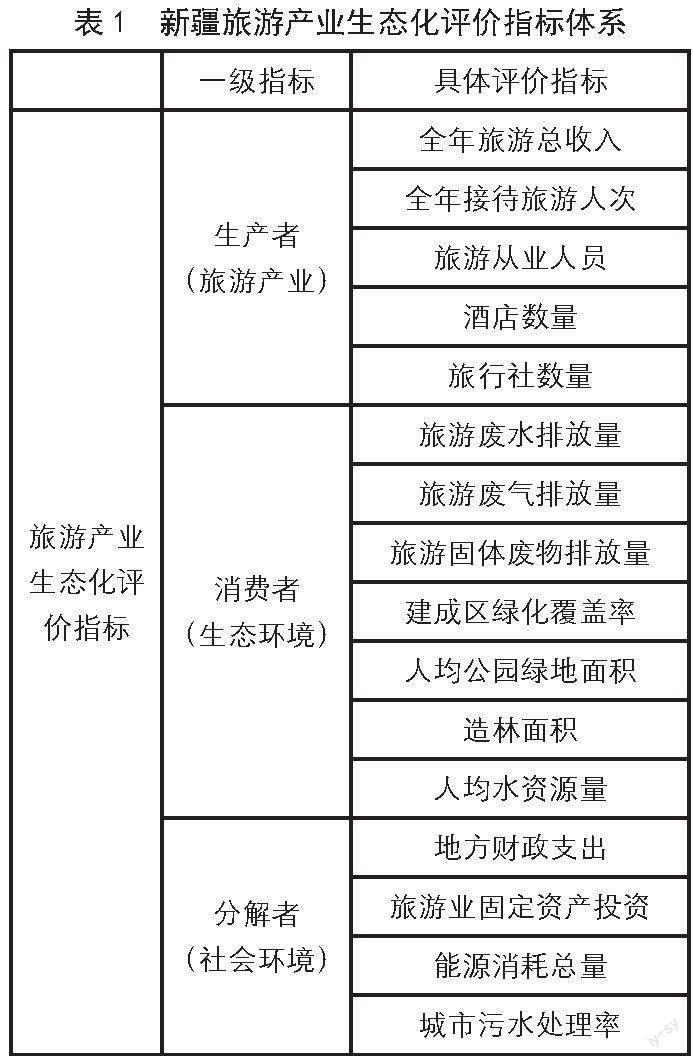

基于產業生態化本質,從生態優先的角度出發,旅游產業發展狀況可作為整個系統的“生產者”,旅游地的生態環境狀況可作為整個系統的“消費者”,旅游地的社會環境可作為整個系統的“分解者”,指標體系構建如表1所示。

各指標數據均來自于2010-2019年《新疆統計年鑒》、2010-2019年《中國城市建設統計年鑒》、2009-2018年各地州國民經濟與社會發展統計公報和各地州年鑒,部分缺失值用插值法進行了補充。

三、結果分析

(一)新疆旅游產業生態化水平的時間演變特征

根據熵值法計算得出新疆旅游產業生態化水平。總體來看,新疆旅游產業生態化的發展進程是曲折上升的,如圖1所示,在2011年得到較快的提升之后開始有所下降,但在2014年之后又開始穩步上升。表明旅游產業生態化水平不斷提高,旅游產業、生態環境和社會環境三者之間協調發展不斷尋求帕累托最優狀態。

具體來看,2011年作為“十二五”的開局之年,是全面對口援疆工作開展的一年,旅游產業在2012年發展成效顯著,整體在研究期末有逐步上升的勢態;生態環境整體發展先下降后增長再下降。2014年之后增速明顯加快,表明旅游業發展而引起的生態環境問題引起了新疆政府的重視,生態環境建設有所成效,2017年之后的下降也表明對生態環境的治理和保護不能松懈;社會環境的整體發展是上升的,反映出政府部門對于旅游生態環境的關注度逐年升高,投入力度也隨著年份的增加有所增長。

根據耦合協調度模型計算旅游產業、生態環境和社會環境三系統之間的耦合協調度,結果顯示,2009-2011年處于勉強協調狀態,2012年耦合協調度有所增加,達到初級協調狀態。可見,合理協調三者之間的關系,確保高質量的生產發展是推動旅游生態化的關鍵因素。2016-2017年和2018年分別是中級協調和良好協調,表明旅游產業、生態環境和社會環境之間達到良好的協調發展水平,新疆的旅游產業生態化發展前景良好。

(二)新疆旅游產業生態化水平的空間分異特征

選取四個研究節點,各地州耦合協調度類型顯示,高值區數量極少,2018年只有伊犁達到該階段,相對于其他地州的發展,伊犁在每個研究節點上都屬于最高水平;較高值區數量有所增長,2018年增長到兩個地州,即烏魯木齊和昌吉回族自治州;中值區數量稍有增加,且隨著年份的增長,中值區多分布在南疆地區。一直處于瀕臨失調水平的有喀什和阿勒泰。巴音郭楞蒙古自治州(簡稱巴州)、阿克蘇、吐魯番應該利用好自身條件,積極推動旅游產業和生態環境治理的建設;較低值區數量出現先增后減的變化勢態。一直處于輕度失調水平的有塔城。另外多個地州處于較低的發展水平,并且南北疆均有所蔓延;低值區數量明顯減少,研究期末只有克孜勒蘇柯爾克孜自治州處于此階段。雖然新疆整體的旅游產業生態化水平呈良好的上升勢態,但是仍有一些地區處于起步探索階段,說明新疆的旅游產業生態化發展呈現出整體的不充分、地區的不均衡。

(三)空間相關性分析

全局Morans I指數結果顯示新疆的旅游產業生態化水平在空間上沒有明顯的空間聚集特征,呈隨機分布狀態。

局部空間自相關結果顯示,一直處于“高—高”關聯區域的有烏魯木齊、阿勒泰和巴州。這些地區相互毗鄰,彼此互相影響促進,形成示范帶動效應;“高—低”關聯區域隨著時間的遞進有所增加,伊犁和喀什穩居此區域,2018年昌吉由“高—高”關聯區發展成“高—低”關聯區,這三個地區分布較為分散,多被較低水平旅游產業生態化區域包圍,與周圍區域無法形成互相促進的協同發展效應;“低—高”關聯區域占比較大,低水平的旅游產業生態化區域較多,穩定在“低—高”的關聯區域有塔城、克拉瑪依、博州、吐魯番、和田和克孜勒蘇柯爾克孜自治州。這些區域基本圍繞“高—高”關聯區域分布,但所受到的積極影響有限,反而形成較大的發展差距;哈密市由2009年的“低—低”關聯區域發展穩定到“低—高”關聯區域,可見絕對的“低—低”關聯區域極少,整個的發展分布較為分散。

結束語

從時間演變看,新疆旅游產業生態化的發展進程是曲折上升的,從研究初期的勉強協調到研究末期的良好協調,進步明顯,發展勢態良好;從空間分布看,新疆旅游產業生態化形成了龍頭(伊犁和烏魯木齊)帶動全疆發展的格局。并且地區發展的差異較大,即旅游產業生態化發展處于較低水平的地州較多,仍有一些地區處于起步探索階段,新疆的旅游產業生態化發展呈現出整體不充分、地區不均衡的特點;從空間相關性看,新疆旅游產業生態化集聚效應不明顯,地區與地區之間的相關性不顯著,并且高值區的分布較為分散,對周邊低值地區的影響作用不強烈,只有伊犁有一定的正向輻射作用,進一步說明新疆旅游產業生態化發展的不充分。

參考文獻:

[1]王文瑞.我國自然保護區旅游產業生態模式[J].干旱區資源與環境,2003(5):109-112.

[2]高大帥,明慶忠,李慶雷.旅游產業生態化研究[J].資源開發與市場,2009,25(9):848-850.

[3]蘇章全,熊劍鋒,黃超力,明慶忠.區域旅游產業生態化系統及演化水平測評方法研究[J].旅游論壇,2011,4(5):37-42.

[4]殷杰,鄭向敏,張光生.少數民族地區旅游產業生態化研究——以內蒙古為例[J].貴州民族研究,2019,40(5):165-172.