淺析皮爾斯符號學三元法視域下中國畫的裝飾性

中國畫的裝飾性一直是現當代中國畫創作者所追尋和談論的重要方向,基于皮爾斯符號學的三元法對中國畫的裝飾性進行分析,針對中國畫裝飾性表現技法中的“筆墨技法”“色彩應用”“構圖經營”三個方面進行符號解析,旨在探討以皮爾斯符號三元關系來解釋中國畫的文化內涵與符號表現的裝飾性與情感聯結,為新時代中國畫裝飾性的發展,傳播中華傳統文化特色,增強民族文化自信提供新思路。

一、概述

(一)皮爾斯符號學的三元法概述

符號作為“被認為攜帶意義的感知”,表意是其本質特征。在符號的三元法中,符號始終是三個相互關聯的元素組成,即再現體(Sign)、客體(Object)與解釋項(Interpretant)。再現體狹義上是某種事物的指代符號,客體則指再現體所指代的某種事物,而解釋項是“符號再現體在解釋者心中所創造的某種東西”,即其隱形的或可能的意義表達。在此框架下,符號在三元聯動的動態進行中,缺少了其中任何一個組成元素,都可以形成符號。在以皮爾斯為代表的符號學理論分析過程中,可以更加明確且直觀地表現出,在不同的社會語境中,作為視覺符號承擔載體的圖像是如何在我們的認知思維中,在三元聯動的運行狀態下,解釋其所代表的意義。

(二)中國畫的裝飾性概述

裝飾性是藝術家對自然界中客觀對象的理解和參悟,是具有主觀意識的,是對所要表現的客觀物體的升華與凝練。我們可以將美學原理與視覺呈現相互集合的藝術產物叫作“裝飾”,在對客觀物象進行表現時,賦予其創作者的思考及感悟作為目標去塑造,可以讓所表達的客觀物象在兼具原始面貌的基礎上更為生動且富有藝術性。中國畫是中國傳統繪畫表現形式,伴隨著歷史長河的發展,中國畫擁有豐厚的藝術底蘊和文化沉淀,通過對中國畫經典作品的研究和分析,我們可以發現中國畫的藝術表現形式是具有裝飾美感的,特別是在中國畫的基礎表現手法構圖、造型、設色上表現得尤為明顯。中國畫創作者在進行藝術表現時,在尊重客觀物象的同時,將其長期以來形成的藝術審美及經驗運用其中,把他們對自然界的感悟與思考和自己的藝術思維有機結合,將客觀物象進行再次塑造,給予其中國畫獨有的藝術性修飾,這樣最終呈現出來的畫面既有寫實意味,又有藝術表達。正如白石老人所說:“作畫妙在似與不似之間,太似為媚俗,不似為欺世”,中國畫的裝飾性就是把自然美和寫實性分別提升為裝飾美和表現性。

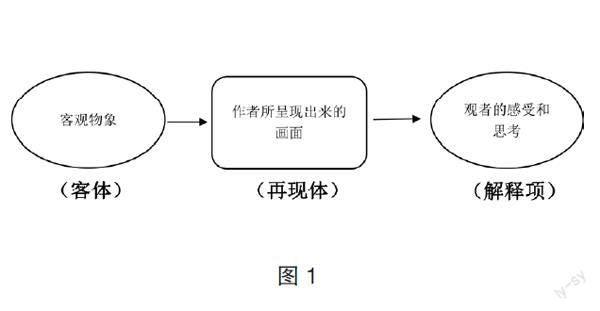

(三)中國畫的裝飾性與皮爾斯符號學的三元法

在當今“符號學”的學科視角下,美術創作其圖像敘事與理念表達的內在邏輯為“作者—觀者”。中國畫是中國傳統繪畫表現形式,伴隨著歷史長河的發展,中國畫擁有著豐厚的藝術底蘊和文化沉淀,通過觀察與分析各個時期不同流派的作品不難發現,中國畫的各種表現形式都體現著裝飾性意味,繪畫作品作為載體在構圖、線條、設色上,無不顯露著畫家對自然界客觀事物的感悟與思考。通過藝術家的創作表現出來的客觀物象具有非常明顯的裝飾性和藝術感,帶給觀者不一樣的視覺感受。這種三元式的藝術對象選取—對客觀對象的表達—觀者的感受,與皮爾斯符號學三元法的敘事與理念表達的內在邏輯是完全相符的(如圖1)。

在中國畫的傳統論述中,“三元聯立”也有提及,板橋先生有云:“江館清秋,晨起看竹,煙光日影露氣,皆浮動于疏枝密葉之間。胸中勃勃,遂有畫意。其實胸中之竹,并不是眼中之竹也。因而磨墨展紙,落筆倏作變相,手中之竹又不是胸中之竹也。總之,意在筆先者,定則也;趣在法外者,化機也。獨畫云乎哉!”先生所說“眼中之竹”即為客體,“胸中之竹”即為再現體,“手中之竹”即為解釋項;此三元聯立與筆者所解釋的皮爾斯符號學三元法視閾下的中國畫的表達暗相契合。

二、中國畫裝飾性符號的表現

(一)筆墨技法的裝飾性

中國畫中筆墨是作畫的關鍵,誠如黃賓虹先生所說的“國畫民族性,非筆墨之中無所見”“我邦書畫同源,具詳史志,流派變遷,重在筆墨師承有法,千古不移”。在中國畫(工筆畫)中“色為皮,線為骨”,筆墨趣味是中國畫最基本的造型表現手段和藝術語言,也代表著中國畫藝術家獨有的藝術審美,更傳達著中國畫近千年來的藝術審美潛流。中國畫的筆墨表達運用絕不是對客觀物象的照搬與復刻,其中蘊含著畫家的才學智慧、學術修養及審美觀念。線條是筆墨的基本構成要素亦是中國畫的表現性符號,可以說線條是中國畫的支撐,作畫者將其深厚的學術修養和長期積累的審美經驗,通過筆下的線條傳達出來,將觀者帶入到其創造的藝術環境中去。在追求寫實的藝術表現形式里,線條可以對事物的客觀形象進行藝術性表達,為中國畫的裝飾提供更多的可能性與聯想空間。中國畫中的線條或強勁有力或柔和圓潤、或枯若朽木或順滑如絲,總結起來有以下四個特點:(1)力度美;(2)氣質美;(3)節奏美;(4)裝飾美。線條的裝飾性表達可以是直白強烈的,可以是變化莫測的,可以是富有韻味的。圖2《八十七神仙卷》(局部)出自畫圣吳道子之手,其對于線條的運用可謂是爐火純青,在線條裝飾的運用上繁而不亂、疏密得當、衣服線條順滑,帶給觀者以強烈的裝飾性意味。在觀者看來,柔順秀美的線條就代表著圖中人物飄蕩著的衣袖,換句話說,溫婉的線條亦是輕柔衣袖的符號表達。

(二)色彩運用的裝飾性

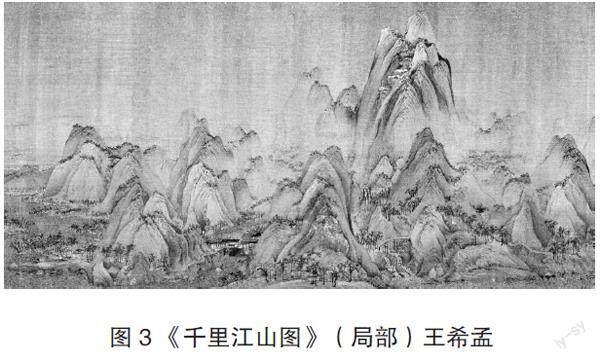

色彩是中國畫裝飾性的重要表現形式。在筆者看來,中國畫的色彩最具裝飾性和藝術性,更可以作為中國畫裝飾性的符號表達。中國畫的色彩顏料源于我國土生土生的植物及礦物質,極具地域性,且我國的色彩系統依附于傳統的中華五色觀念,早已確立且自成體系。中國畫對色彩的運用有著明確的藝術理論指導,如謝赫六法論中的“隨類賦彩”。藝術家在對自然界個體進行表現時,不再拘泥于其原始固有色,而是對其進行藝術再加工,將自己的感情色彩融入繪畫色彩中。畫家的色彩直覺基于其在長期繪畫創作中所積累的繪畫經驗,是對畫面色彩布局、分配的直觀判斷和感受,這種未經程式化浸潤的色彩直覺更能帶給觀者極具沖擊感的審美感受,從而拉近作者、作品、觀者之間的距離。這種色彩的表達方式是“活”的,是有著思想感情的,既不是刻板的固有色,又與客觀物體有著內在的聯系,不是憑空捏造,用繪畫表現者的視角去完成繪畫中色彩的表現就是繪畫色彩性與裝飾性有機融合。觀賞者在欣賞畫作時,會因為畫面設色的冷暖、明度、純度的對比,受到視覺沖擊的同時也會引發其思考與遐想。冷色調代表著清涼通透,暖色調代表著溫暖祥和;綠色代表植物,藍色代表天空與湖泊,棕色代表裸露的山崗,等等。色彩不是單純的繪畫表現元素,更成了組成元素的符號代表。在中國畫的色彩運用中有如下四點原則:(1)“一色為主”,即作品的色調;(2)色彩的對比調和;(3)色與墨之間的結合;(4)隨類賦彩。例如青綠山水、工筆沒骨等設色技法通過不同的藝術表現手段,營造出作者心中的色彩氛圍,使得畫面展現作者心中色彩世界的同時,飽含裝飾性韻味。圖3展示的是大畫家王希孟的傳世孤品《千里江山圖》(局部)。此畫運用的色彩表現形式就是文中所提到的青綠技法,對其眼中山水情景隨類賦彩,運用顏色亮麗的礦石顏料,對其現實中的山水場景進行藝術組合和表達,打破固有色的束縛,以青綠色彩為主基調,在青綠色彩中尋求細致的變化,色彩有的雄渾壯麗,有的曼妙靈動,輔之以大地獨有的赤褐色,運用色彩推進畫面的層次,帶給觀賞者強烈的色彩沖擊,散發著濃濃的藝術裝飾性,將觀者帶入其營造的色彩空間中去。

(三)構圖經營的裝飾性

中國畫在創作過程中講究所要表現物體的布局安排,在謝赫六法論中也叫作“經營位置”。在中國畫中構圖形式(尤其是山水畫中)采用的是獨特的散點透視即為“高遠”“平遠”“深遠”。區別于西方繪畫焦點透視的獨一視角,散點透視可以更加靈活地展現所要表達的景象。中國畫的構圖中既有和西方繪畫相近的“S”“C”“黃金分割點”等構圖方法,又有其獨特的藝術手段,中國畫的構圖有以下幾個特點:(1)散點透視;(2)主次分明和疏密相間;(3)開合呼應;(4)詩、書、畫、印有機融合。在和諧中求變化,在變化里求統一,畫作是自由靈動不受時空束縛的,這也體現出中國畫的裝飾美感。中國畫構圖的散點透視是極具中國傳統文化特色的,受道家思想影響,中國畫對于黑與白、開與合、空與滿都有著獨特的追求。而這里的留白和開合等也有著其獨特的符號表達,例如畫面上部的空白會讓人聯想到深遠的天空,下部的空白會讓人聯想到湖泊和空曠的原野等;而物體間的開與合會讓人思考兩者之間存在著怎樣的距離關系等。這種客觀物體—畫面再現—觀者感受與皮爾斯符號學三元法的邏輯是環環相扣的。所以說,構圖也是中國畫表現中重要的裝飾性表現符號。

圖4為南宋畫家馬遠的《梅石溪鳧圖》。馬遠的藝術成就當以其山水畫作最為經典,他的作品最大的特點是布局巧妙。在構圖上,馬遠舍棄大家約定俗成的全景式構圖,從所描繪情景中的一個“點”出發,以小見大。正是因為其獨特的構圖形式以及對山水畫的大膽創新,使得后人尊稱他為“馬一角”,促使其在中國畫的歷史長河中留下濃墨重彩的一筆。其構圖極具裝飾性且風格特點表現在若仰視山峰則看不見山頂,若從頂峰俯瞰則看不見山腳,近處的山高聳入云,遠處的山則異常低矮,又或者是四面全空,僅畫一垂釣孤舟,滿足畫面空間感營造的同時,凸顯出其獨特的藝術特征,獨特的藝術視角造就了獨特的裝飾性。靈動的位置經營和構圖視角為畫面的最終效果打下了堅實的基礎,這才能使得畫面呈現出來不一樣的裝飾性趣味,所以構圖是裝飾性的一個重要表現方式,而且好的構圖也是決定畫面效果是否具有裝飾性的必要條件。

三、結語

在三元法的視域下,作為視覺表現承擔載體的美術作品,其意義的解釋必然包含再現體、客體與解釋項的協同運作。在中國畫的創作以及裝飾性表現中,作為符號學三元法第二位,起到聯系作用的創作者,在創作時尤其在對客體的選取以及再現時應該注意聯動作用,使得創作出來的作品具有藝術性、延展性、聯動性。既不能讓創作出來的作品過于獨立,又要保持其經創作加工后的藝術性。從而使得符號具有聯動性,聯系好客體—再現體—解釋項三者之間的關系,使得創作出來的作品既是對客觀物體的再現又能引起觀者的思考與遐想,這樣的關系才合乎符號學三元法以及視覺審美的規律和邏輯。

參考文獻:

[1]黃墨.探析中國畫的裝飾表現手法[J].美與時代(中),2018(11):11-12.

[2]賈倩.淺論中國畫中的裝飾性與審美特征[J].大眾文藝,2017(20):67-68.

[3]黃曦.探究中國畫的裝飾性表現[J].藝術與設計(理論),2014(11):124-126.

[4]陸正蘭,趙毅衡.藝術符號學:必要性與可能性[J].當代文壇,2021(01):49-58.

[5]王志亮.皮爾斯符號學與視覺藝術[J].南京藝術學院學報(美術與設計版),2011(03):108-114.

★基金項目:本文系2021年海南省研究生創新科研課題項目“非物質文化遺產視角下的海南黎族地域文化創作與教學研究——以白沙潤方言為例”(項目編號:Qhys2021-340)的研究成果之一。

(作者簡介:王昊,男,碩士研究生在讀,海南師范大學美術學院,研究方向:美術創作)

(責任編輯 肖亮宇)