基于CiteSpace 的思想政治教育親和力研究可視化分析

高一白 胡嘉鑫 陸子豪 李坤澤 崔云舒

(遼寧師范大學馬克思主義學院)

思想政治理論課要堅持在改進中加強,提升思想政治教育親和力和針對性,滿足學生成長發展需求和期待。為了明晰學術界關于思想政治教育親和力的研究成果和當前進展,進一步把握思想政治教育親和力的未來走向,本文以中國知網(CNKI)為數據來源進行數據查找和篩選,以期刊作為文獻類型,以“篇名=思想政治教育親和力”進行高級檢索,期刊類別設定為“全部期刊”,檢索時間截至2022 年7 月。進行檢索后共得到文獻225 篇,手動剔除4 篇書評后得到相關研究性文獻221 篇作為數據樣本,采用科學計量軟件CiteSpace 進行可視化分析數據樣本,系統掌握當前思想政治教育親和力研究的現狀、熱點主題和演進歷程,并提出對未來研究的展望,以期對學界研究提供參考。

一、思想政治教育親和力研究的計量分析

(一)發文量及其年代分布

通過對某一研究領域不同年份發文量的比較,可以直觀地了解該領域的研究態勢。通過統計思想政治教育親和力研究在2006年-2022 年這一區間內的發文量可以發現,該研究發文量總體上呈現一種先輕微波動、再爆發上升、后逐漸回落的發展態勢。數據統計2006-2016 年發文量少,年均不超過3 篇。于2006 年發出第一篇關于思想政治教育親和力的論文,但隨之2007 年和2008 年均無相關論文發表,2009達到一個小峰值,發文量為3 篇。之后幾年關于思想政治教育親和力的文獻始終呈波動狀態,但仍未超過3 篇,反映了該階段尚未對思想政治教育親和力進行系統全面的研究,只是個別作者針對汶川地震和社會主義榮辱觀等具體事例的有感而發,研究熱度相對不足。2016 年黨和國家提出要加強思想政治教育的親和力和針對性,使得國內學者開始注重對于思想政治教育親和力的研究,相關領域文章的數量在2017 年直線上升,達到18 篇,并且在2017-2019 年的三年內持續上升。但2020-2022 年關于思想政治教育親和力的研究文獻數量呈相對下降的趨勢,研究熱度有所減弱,未來學界應加強對思想政治教育親和力的研究關注度,提升其研究熱度。

(二)高產作者以及作者合作分析

高產作者是相關領域最為活躍的代表,他們的研究具有引領性,為該領域提供大量文獻資料,因此對高產作者信息進行分析掌握對于我們了解該領域的研究狀況十分重要。

根據科學計量學中普萊斯定律,Mp ≈0.749 √Npmax 對高產作者的界定,Mp 表示統計時段內高產作者至少發表的論文數,Npmax 表示統計時段內最高產作者發表的論文數[1],據檢索結果可知最高產作者共計發文6 篇,計算可得 Mp ≈1.834 篇(取整為2),因此發文量達2 篇及以上的作者是該領域研究的高產作者,最后檢索可得到14 位高產作者。其中李建是思想政治教育親和力領域中的最高產作者,共發文6 篇;王思秀、沈光并列第二,共發文4 篇;陳紅媛發文量為3 篇;羅憶喬、徐猛香、王恩偉等其余作者發文均為2 篇。

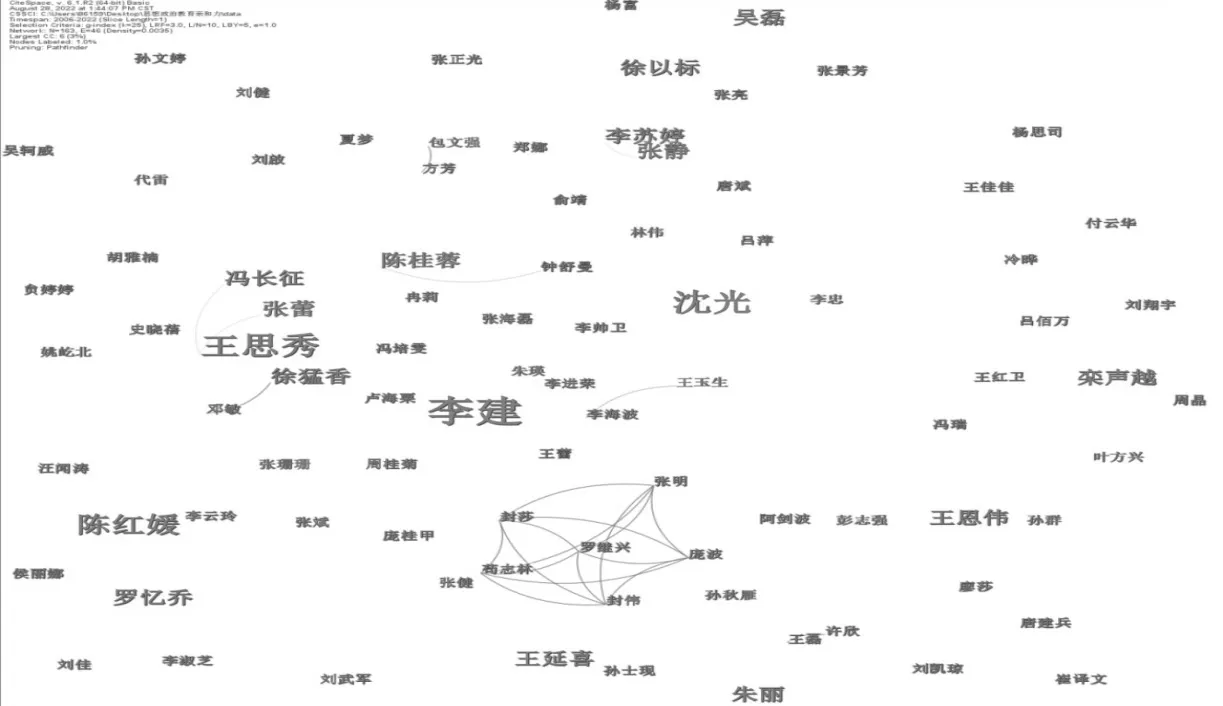

通過CiteSpace 的合作網絡分析功能可以分析研究者在思想政治教育親和力研究中的合作狀況,經過運行得到思想政治教育親和力研究的作者合作網絡圖譜(圖1)。

圖1 思想政治教育親和力研究作者合作網絡圖譜

該圖譜中共有163 個節點,46 條連線,網絡密度為0.0035,網絡密度值反映了各作者之間參與交流合作的情況,越接近1 代表相互之間合作關系越緊密。首先,通過圖譜可明顯看出高產作者大多為獨立研究,李建作為最高產作者,與其他作者之間無彩色連線,只是獨立的一點,反映了目前我國關于思想政治教育親和力的高產作者之間缺乏合作。其次,仔細觀察分析圖譜可發現思想政治教育親和力的合作網絡呈現出“小部分集中成團,大部分孤立分散”的狀態,較少形成如羅繼興、封莎、茍志林、龐波、張明、封偉六人通過密集連線組成的一個封閉式的網絡,這些作者之間形成了一個緊密的科研合作圈,彼此合作密切;再如馮長征、張蕾、王思秀三個人組成的合作圈,代表著他們之間也存在著合作關系。但是,大部分科研工作者是處于單線合作或者獨立研究狀態,由此可見目前關于思想政治教育親和力的研究工作尚未形成一個全面系統的科研體系,彼此之間交流甚少,缺乏合作,因此,思想政治教育親和力研究的縱深發展,必須要轉變當前單一的研究現狀,各科研工作者之間應加強交流合作,實現研究成果的共力共享。

二、思想政治教育親和力研究熱點分析

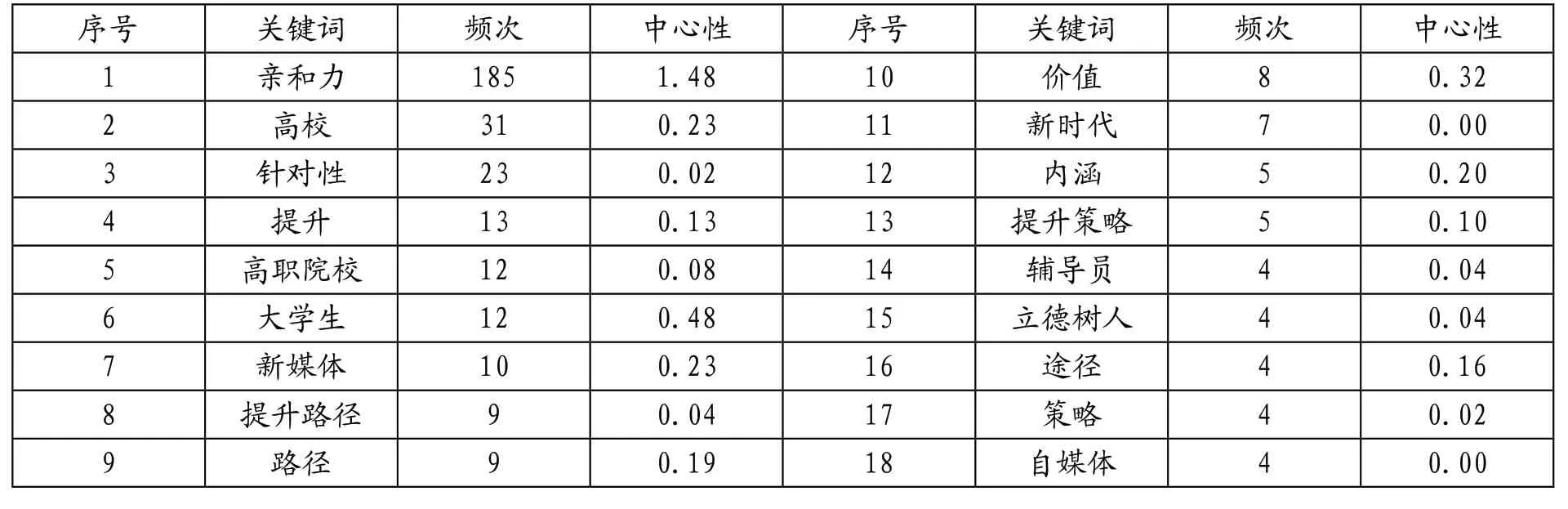

基于詞頻的統計分析,在某一領域中,如果發現在眾多的文獻中反復出現某一個或某幾個關鍵詞,那么這些關鍵詞所表征的主題就是該領域的研究熱點[2]。經過運行CiteSpace 軟件得到思想政治教育研究的關鍵詞共現知識圖譜(圖2)

在關鍵詞共現圖譜中,節點共168 個,連線共215 條,網絡密度0.0153,由圖2 可知,不同大小的彩色圓圈,代表著關鍵詞出現的頻次的大小,圓圈越大關鍵詞頻次越高。圖中頻次最高的關鍵詞是 “親和力”,共出現185 次,此外“高校”“針對性”“提升”“大學生”“新媒體”等都屬于出現頻次較多的關鍵詞。若節點的中心性大于 0.1代表該節點較為重要,是研究該領域需要重點把握的。表1 中呈現出關鍵詞共現頻次大于等于4的18 個關鍵詞,其中中心性大于0.1 的有9 個,雖然可以看出來中心性大小與關鍵詞共現頻次并不同步,但大部分關鍵詞共現頻次多且中心性強,例如親和力(中心性1.48)、高校(中心性0.23)、提升(中心性0.13)、大學生(中心性0.48)、新媒體(中心性0.23)、路徑(中心性0.19)、價值(中心性0.32)、內涵(中心性0.20)、途徑(中心性0.16),這些關鍵詞可視為該研究領域共同關注研究熱點。

圖2 思想政治教育親和力研究關鍵詞共現圖譜

表1 思想政治教育親和力研究詞頻TOP18 關鍵詞

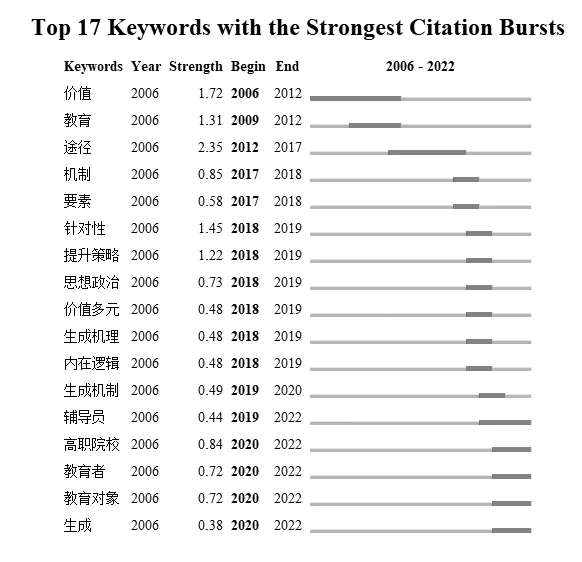

三、思想政治教育親和力研究演進路徑

關鍵詞突現圖譜可以發掘該研究領域的新興趨勢和活躍程度,通過對生成的關鍵詞突現圖譜(如圖3 所示),進行分析后可發現“價值”“教育”“途徑”“針對性”“提升策略”,“高職院校”這些關鍵詞突現強度相對大,代表這類主題十分重要,成為一定時期內具有影響力的研究熱點。其中“價值”“途徑”的關鍵詞突現周期相對長,反應該主題長時間受到學者關注。通過對CiteSpace 關鍵詞突現圖譜的分析可將思想政治教育親和力研究的演進路徑分為三個重要階段。

圖3 思想政治教育親和力研究關鍵詞突現圖譜

(一)初步探索階段(2006-2011 年)

由圖知“價值”這一關鍵詞突現時間最早,可得出“價值”是在思想政治教育親和力研究早期受到關注的主題。但這個階段的作學者多是注重對于思想政治教育親和力內涵的闡述和發展狀況的描述,關于解決對策相對較少。例如,李云玲通過分析青年學生社會主義榮辱觀現狀調查研究報告的數據,發現大多學生認為思想政治教育缺乏親和力,于是從思想政治教育親和力的概念出發,列出三種具有代表性的概念,并進一步分析思想政治教育親和力的必要性,由此展開思想政治教育親和力的初步探索[3]。

( 二) 實踐拓展階段(2012-2018 年)

圖中Strength 數值表示關鍵詞突現強度,由圖可得“途徑”這一關鍵詞在所選取的時間段中間部分突現,且突現強度最高,證明它是一個重要轉折點,代表這一階段的研究方向從對于基本概念的研究轉向具體的針對性研究,開始探索思想政治教育親和力的發展途徑,注重解決思想政治建設中的實際問題。王南芳分別從教育者、教育方法和課堂教育質量的方面探索提高我國高校思想政治教育親和力的具體途徑,認為教育者在思想政治教育中發揮主導作用,要求教育者樹師生平等的教育理念,真誠待人,以情感人;同時豐富教育的方法,善于運用典型事例、身邊事例,帶領學生深入社會實踐,實現師生雙向互動;還要不斷完善教育環節,結合時事政治講解教學內容,提高教學的藝術性[4]。此外,在這一階段也注重系統要素之間的關系,意識到思想政治教育活動不只是由教育者和教育對象組成,還涉及教育的途徑、教育的內容、教育的環境等諸多要素。李建對思想政治教育的組成要素進行細分,分別從教育目標、教育主體、教育媒介、教育環境和教育對象五個方面闡述提高其親和力的必要性,建立有效機制形成合力,進而提高思想政治教育的總體親和力[5]。“針對性”這一關鍵詞于2018 年突現,表明學者開始針對思想政治教育親和力的現狀提出針對性的策略。段詩云根據新時代我國主要矛盾變化,認為重視思想政治教育的針對性對于提升高校思想政治教育親和力起到基礎性作用[6];阮海龍在我國進入社會主義現代化建設的關鍵時期這一大背景下,提出高校在培育高質量人才中起重要的作用,但由于內外環境的復雜多變,思政工作面臨嚴峻挑戰,要求教育工作者的教育更有針對性,使受教育者產生親和感[7]。

(三)快速發展階段(2019年至今)

思政課作用不可替代,思政課教師隊伍責任重大。作為高校教育工作者,與學生密切聯絡者的輔導員在這一思想建設中處于至關重要的地位,因此“輔導員”“高職院校”“教育者”成為這一時段的研究熱點,并且在未來也有持續發展的傾向。馬毓軒認為應充分發揮高校在新時代高培養人才的主陣地的作用,高校思政工作者應發揮主體能動性,掌握主動權,自覺成為思想政治的傳播者,為中華民族偉大復興培養高質量人才。加強高職院校政治教育隊伍的建設,使其具有寬闊的視野、創新的思維、嚴格律己、正直無私的特點[8]。倪穎認為高校輔導員在日常思想政治教育工作中要落實立德樹人的任務,潛移默化影響受教育者,提高教育的親和力,為此提出高校輔導員提升思想政治教育親和力的相關路徑[9]。新媒體的快速發展以及它的快速性,流動性給思想政治教育領域帶來機遇和挑戰。針對此,孫秋雁首先肯定了自媒體時代為思想政治教育親和力的提升提供機遇,豐富了思想政治教育的載體,有助于教育者多種渠道靈活傳播黨的方針政策,也使教育內容變得時代化,可以更為系統地了解思想政治教育相關內容,能夠使受教育主體充分發揮自身的主觀能動性[10]。

四、思想政治教育親和力的研究展望

本研究利用科學計量軟件CiteSpace 對中國知網關于思想政治教育親和力的相關文獻進行整理和分析,依次剖析了該領域研究文獻年度分布、高產作者和作者之間的合作網絡、對于關鍵詞進行共現和聚類分析掌握該領域的學術熱點、運用關鍵詞突現圖預測未來學術發展狀況。通過對文獻的分析了解到當前研究存在的問題,從以下三方面提出未來展望。

在研究者交流合作方面,由思想政治教育親和力作者合作網絡,看出該領域的學者之間交流甚少,應打破壁壘,加強專業學者之間交流合作甚至是跨學科的互動,采用多種研究方式,將定性研究與定量研究相結合,多層面完善思想政治教育親和力的建設。

在理論路徑探索方面,要求學者具有前瞻性,不局限于當前研究現狀,對過去思想政治教育親和力的推廣事例進行反思,不斷總結發展思想政治教育親和力的先進經驗,進而得出可以提升的共性因素,加強針對性,進一步拓展新時代思想政治教育親和力的路徑研究,用理論指導實踐,增強思想政治教育實效性。

在實踐應用方面,要把研究理論應用于實際建設方面,強化理論的現實服務性,從實踐中來到實踐中去。對于高校、輔導員、網絡等研究熱點持續探索,使這類主體在日常教育中發揮作用。通過課堂這一主陣地和高速發展的新媒體技術推動思想政治教育課程模式轉變,促進新時代思政課的革新,讓思想政治教育親和力發揮實際性作用,培養有理想有抱負的新時代高校學生。并且在黨的二十大召開后,深刻貫徹黨的“二十大”精神,不斷探索適宜高校思想政治教育親和力高質量發展路徑。