腕踝針鎮痛在老年患者經尿道前列腺等離子電切術后康復中的應用

郭松 李軍文 周娟 葉子翔

目前,我國的人口老齡化程度日益加深,研究報道顯示,2050年我國60周歲及以上老年人數量將接近5億[1],由于老年人口的增加,前列腺增生(benign prostatic hyperplasia,BPH)的患病率也逐年增加[2]。前列腺增生主要體征為膀胱刺激征和膀胱梗阻,導致男性排尿障礙,臨床表現為排尿困難和尿頻。目前經尿道前列腺等離子電切術(PKRP)是良性前列腺增生的主要手術治療方式,其具有操作簡單、手術創口小、術后恢復快等特點[3],但PKRP術后存在一定的并發癥,如術后疼痛、膀胱痙攣及尿道出血等[4]。老年人隨年齡逐年增長,機體各項生理機能出現退行性改變,對術后并發癥的反應更強烈,不利于其術后康復。腕踝針是20世紀70年代張心曙教授團隊發明的現代皮下淺刺針法,用以治療全身疾病,因其無痛、無創、可操作性強等優點廣泛應用于臨床[5]。本研究探討腕踝針對老年患者PKRP術后康復的影響。

1 對象與方法

1.1 研究對象

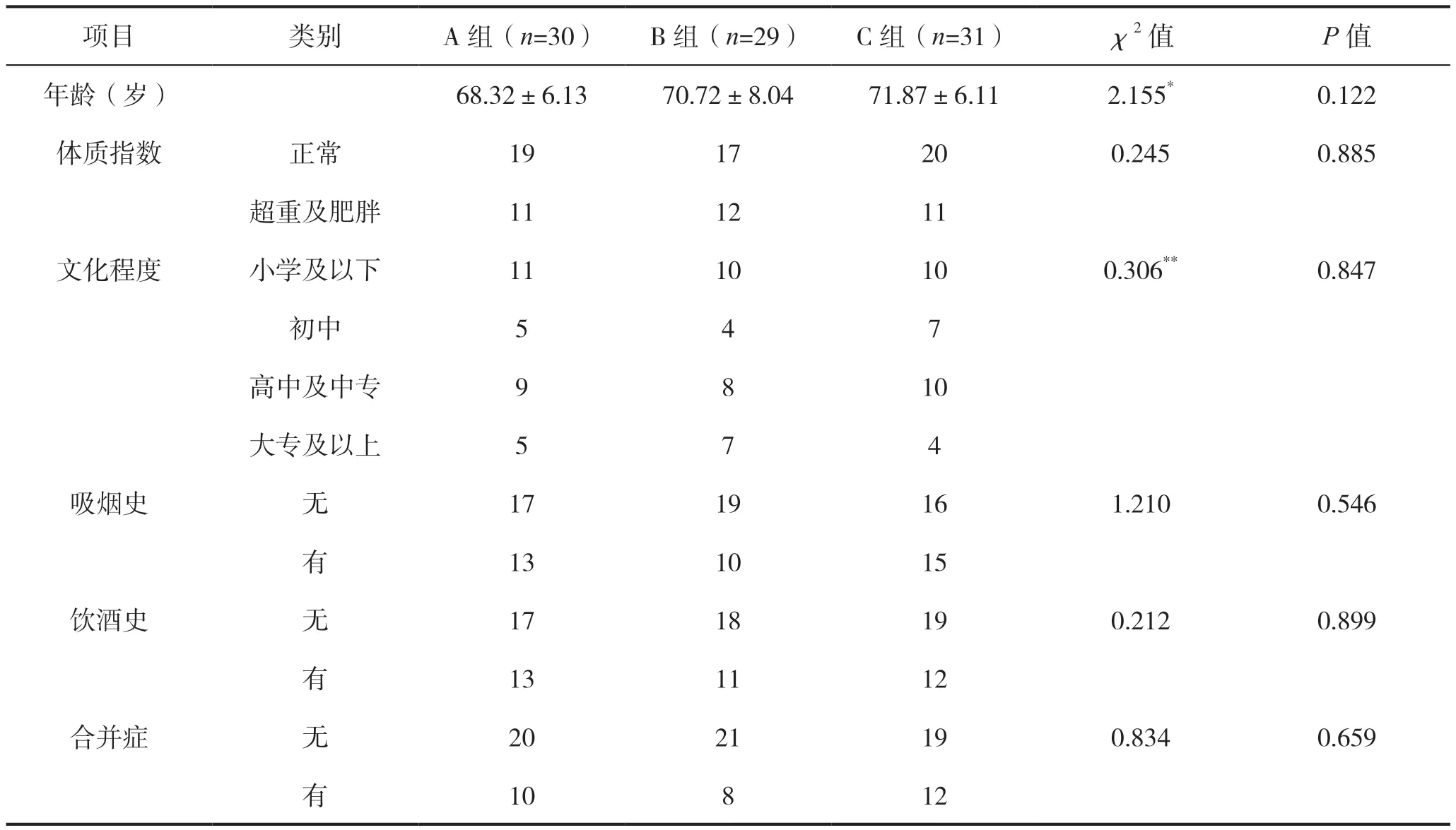

選取2020年6月—2021年2月我院經尿道等離子電切術后的90例患者為研究對象,納入條件:①年齡≥60歲;②符合良性前列腺增生診斷及手術指征;③經尿道前列腺等離子電切術的擇期手術患者;④意識清楚,能夠有效溝通;⑤知情同意。排除條件:①除鎮痛泵和腕踝針,采取其他鎮痛措施;②腕踝針操作部位有外傷、水皰、水腫及周圍皮膚不完整等;③存在四肢感覺障礙,如癱瘓等;④術后病情惡化,出現嚴重并發癥,如冠心病等。剔除條件:①腕踝針治療期間出現嚴重不良反應,如暈針等;②治療期間提出退出該實驗的患者;③治療期間因病情變化需要其他治療方案的患者。按照組間基本資料具有可比性的原則分為A組(鎮痛泵組)30例,B組(腕踝針組)29例,C組(鎮痛泵聯合腕踝針組)31例。三組患者體質指數、吸煙史、飲酒史、年齡、文化程度等方面比較差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 三組患者基本情況比較

1.2 材料

(1)腕踝針:選用0.25 mm×30 mm一次性使用無菌毫針。

(2)靜脈自控鎮痛泵:鎮痛藥物使用舒芬太尼。

1.3 實施方法

(1)A組:采用靜脈自控鎮痛泵,藥液配制為2.5 μg舒芬太尼與4 μg托烷司瓊,用0.9%氯化鈉注射液將體積增加到170 ml。鎮痛泵參數設定為2 ml/h,最長給藥時間為72 h,當患者感覺疼痛可手動增加鎮痛藥,每次0.5 ml,兩次給藥時間要間隔≥15 min。

(2)B組:采用腕踝針治療,依據張心曙撰寫的《實用腕踝針療法》中腕踝針針刺選穴及位置實施操作,具體方法如下:①雙下1區,為內踝和外踝上約三橫指環踝1圈,跟腱內緣與內踝之間;②雙下5區,為內踝和外踝上約三橫指環踝1圈的外踝區域。術后1 h內和術后1、2 d的15:00—17:00,安爾碘消毒皮膚,一次性針灸針針尖朝踝部,與皮膚呈15°夾角,快速刺入皮下22~25 mm,然后針灸針平放,膠布固定,每次留針2 h。

(3)C組:采用鎮痛泵聯合腕踝針治療,具體方法、時間與A組和B組相同。

1.4 觀察指標

(1) 膀胱痙攣:記錄三組患者術后24、48、72 h膀胱痙攣程度。膀胱痙攣評價標準[6],無膀胱痙攣性收縮0分;尿意緊迫感、便意緊迫感、膀胱疼痛、膀胱壓力高致沖洗不暢各1分;尿管周圍有尿液溢出、尿反流、疼痛難忍各2分,總分為10分,膀胱痙攣為評分4分以上。根據膀胱痙攣發生頻率的不同劃分為4個等級,無痙攣:無膀胱痙攣的發生;輕度:為每天膀胱痙攣5~6次;中度:每1~2 h發生1次膀胱痙攣;重度:幾分鐘發生1次膀胱痙攣。

(2)術后血紅蛋白:血紅蛋白可以評估機體是否貧血并反映機體的營養水平和出血狀況,采集患者術前及術后第3天的血常規實驗室檢查結果。

(3)膀胱沖洗液量及持續時間:膀胱沖洗液是生理鹽水,每袋3 L,手術完成后手術室護士為患者進行膀胱沖洗并及時記錄膀胱沖洗開始時間,隨時查看膀胱沖洗液量。患者到達病房后繼續進行膀胱沖洗,依據沖洗液的顏色及形狀,由責任護士及時調節膀胱沖洗的速度,確保沖洗通暢,直到膀胱沖洗液清澈透明無異色、無血凝塊及絮狀物。膀胱沖洗液量為膀胱沖洗操作開始直至結束時所用的生理鹽水總量。膀胱沖洗時間為膀胱沖洗操作開始直至結束時持續的時間(<0.5 h忽略不計,≥0.5 h計1 h)。

1.5 數據分析方法

采用SPSS 23.0統計學軟件進行數據分析,計量資料以“均數±標準差”表示,三組間均數比較采用單因素方差分析,兩兩比較采用LSD檢驗;等級資料比較采用K-WH檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

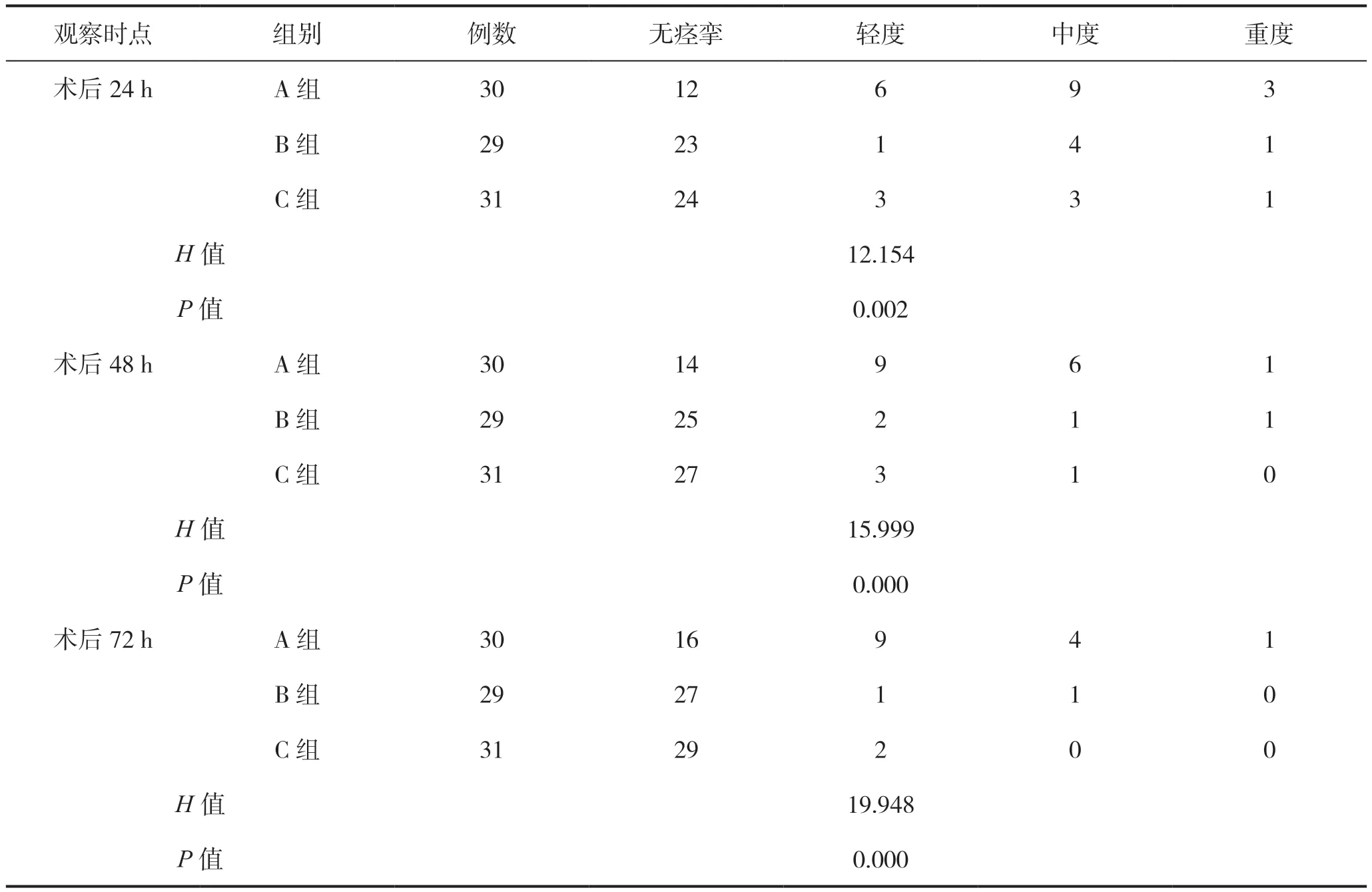

2.1 三組患者膀胱痙攣程度比較

三組患者術后24、48、72 h膀胱痙攣情況比較,差異具有統計學意義(P<0.05)。進一步組間兩兩比較,術后24、48、72 h B組和C組膀胱痙攣程度均低于A組(P<0.05),B組和C組膀胱痙攣程度比較差異無統計學意義(P>0.05),見表2。

表2 三組患者膀胱痙攣程度比較

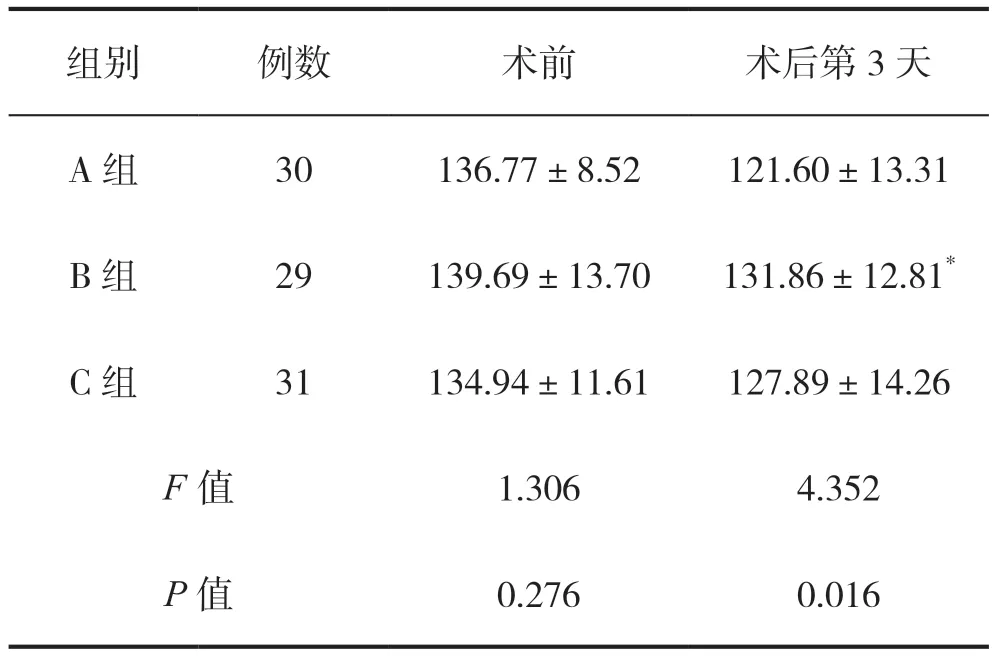

2.2 三組患者血紅蛋白水平比較

三組患者術前血紅蛋白水平比較,差異無統計學意義(P>0.05)。三組患者術后第3天的血紅蛋白水平比較差異有統計學意義 (P<0.05)。進一步兩兩比較,術后第3天B組血紅蛋白水平高于A組,差異有統計學意義(P<0.05);A組與C組血紅蛋白水平比較差異無統計學意義(P>0.05);B組與C組血紅蛋白水平比較差異無統計學意義(P>0.05),見表3。

表3 三組患者術后血紅蛋白指標比較(g/L)

2.3 三組患者膀胱沖洗液量及持續時間比較

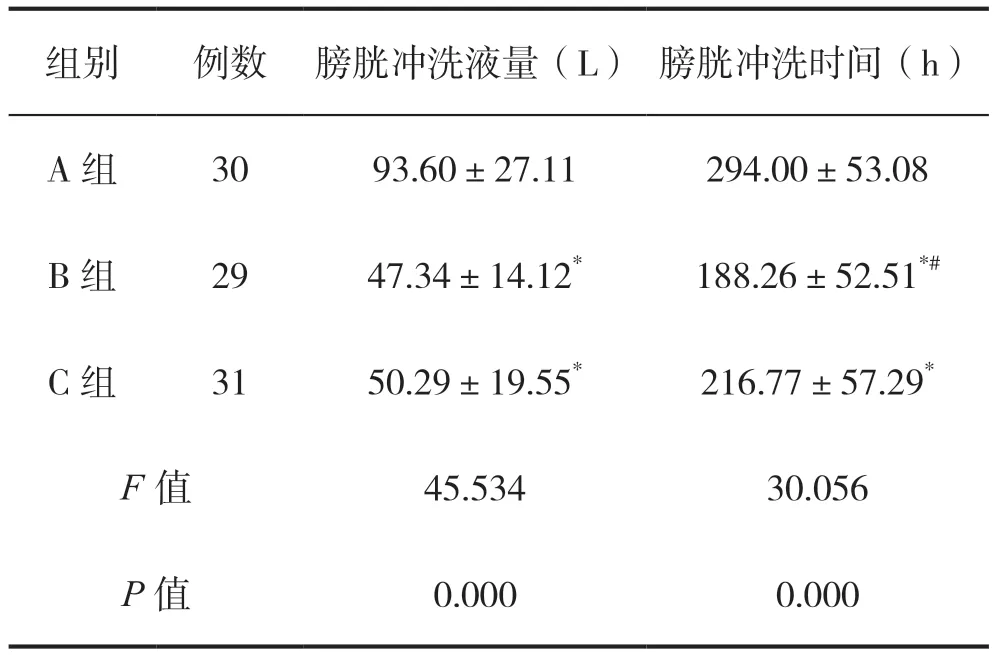

三組患者術后膀胱沖洗液量及膀胱沖洗時間比較,差異具有統計學意義(P<0.05)。進一步兩兩比較,B組和C組術后膀胱沖洗液量均少于A組(P<0.05),B組與C組膀胱沖洗液量比較差異無統計學意義(P>0.05);B組和C組膀胱沖洗時間均短于A組,B組膀胱沖洗時間短于C組(P<0.05),見表4。

表4 三組患者膀胱沖洗液量及持續時間比較

3 討論

3.1 膀胱痙攣程度

本研究結果顯示,三組PKRP術后24、48、72 h的膀胱痙攣程度比較差異有統計學意義,術后24、48、72 h B組和C組膀胱痙攣程度均低于A組,B組和C組膀胱痙攣程度比較差異無統計學意義,提示腕踝針可減輕PKRP術后膀胱痙攣的程度。相關原因可能是腕踝針和針刺療法有相同的行氣作用。患者PKRP術后針刺可刺激體內經絡,疏通膀胱經絡的氣血,松弛平滑肌,迅速解除術后膀胱痙攣,緩解術后痙攣性膀胱疼痛[7-8]。腕踝針是以經絡學說為基礎,參考現代醫學神經電刺激理論而產生的,PKRP術后腕踝針針刺雙下外踝部位第1區域、第5區域,這兩個部位主管膀胱和腎,有抗御外邪、調和臟腑功能、疏通經絡、促使機體內氣血循環的作用,可減輕患者膀胱痙攣程度[9]。許金琴等[9]研究顯示,腕踝針結合耳穴貼壓對預防及減輕經尿道前列腺電切術后膀胱痙攣的頻率和程度有很好的作用。因此,腕踝針鎮痛治療對緩解PKRP術后患者的膀胱痙攣程度具有良好的治療效果。

3.2 術后血紅蛋白水平

出血是PKRP術中及術后常見的不良反應,嚴重影響了患者的術后康復[10-11]。術中或術后止血不及時或止血方式不當、膀胱沖洗引流管沒有維持通暢,都會使血凝塊堵塞尿道,進而造成膀胱內壓增高;由于經尿道前列腺電切術的患者多為高齡男性,慢性病較多,免疫力、抵抗力低下,老年患者對術后切口的自我保護及應激調節能力減退[12],會使切口出血進一步加重,導致老年患者出現嚴重血尿;血凝塊同時也會阻塞尿道或引流管,導致患者發生急性尿潴留,甚至威脅患者的生命安全[13]。本研究結果顯示,三組患者術前血紅蛋白水平均高于術后第3天的血紅蛋白水平,表明PKRP患者手術期間或術后(或兩者都有)出血較多,更容易導致血紅蛋白濃度降低,這與Yang等[14]、Lu 等[15]研究結果一致。

本研究結果顯示,三組患者術后第3天的血紅蛋白水平比較,B組高于A組,提示腕踝針鎮痛對維持PKRP術后血紅蛋白水平效果優于單純鎮痛泵鎮痛。可以解釋為腕踝針可增多機體內血清鐵的數量、加快鐵等其他造血物質的消化、轉運及使用、促進骨髓生成造血干細胞,從而進一步加速血紅蛋白的合成使用等,與針刺療法有相似的作用[16]。

3.3 膀胱沖洗液量及持續時間

持續術后膀胱沖洗可有效清除PKRP術后膀胱內血凝塊和細菌等異物,減少手術切口組織液滲出,預防膀胱感染。在膀胱沖洗液澄清并且沒有血凝塊和出血以后可以停止對膀胱的連續沖洗[17]。

本研究結果顯示,A組術后膀胱沖洗液量及其持續時間均多于B組和C組,表明腕踝針的止血效果優于鎮痛泵,B組和C組均可有效減少PKRP術后膀胱沖洗液量,縮短膀胱沖洗時間。可以解釋為腕踝針的止血效果與針刺療法的止血效果相似[18]。相關研究顯示[19],經尿道前列腺電切術常常會加重臟腑氣血津液的流失,控制血液失調,血溢脈外、血瘀阻絡以及血不循經而造成“虛勞”和“血證”的出現。腕踝針針刺療法可以經過“以通郁閉之氣”外踝部穴下第1區域、第5 區刺激主膀胱、腎臟,改善經絡氣血循環,對臟腑的衰弱情況起到較好的治療作用,從而達到經絡通暢,氣血充盈,營行脈中,預防“虛勞”及“血證”的出現[9]。腕踝針還具有扶正祛邪、調氣血、通經絡、氣血津液重新生成的診治效果。

綜上所述,使用腕踝針或者鎮痛泵聯合腕踝針相比較于單獨使用鎮痛泵,更有助于促進PKRP術后患者膀胱功能的恢復、減少術后出血及膀胱沖洗液量和時間,有利于老年人PKRP術后康復。但由于本研究樣本量較少,未來期待更多高質量的多中心研究作為證據支持。