從量子糾纏到量子通信

楊先碧

量子技術是當今世界最難懂的技術之一,因為它起源于更難懂的量子科學。但目前,只有少數人才通曉的前沿量子科技,卻逐漸成為推動人類文明進步的重要力量。因此,諾貝爾物理學獎評獎委員會特別青睞這個領域的研究。美國科學家約翰·克勞澤、法國科學家阿蘭·阿斯佩和奧地利科學家安東·蔡林格就是量子科技領域的頂尖科學家,他們用光學實驗證明貝爾不等式不成立,并開創了量子信息科學。他們三人因在量子糾纏領域所做出的突出貢獻,而獲得2022年諾貝爾物理學獎。

貝爾不等式與量子力學的矛盾

1900年之前,物理學家認為物理量的變化是連續的。1900年,德國科學家普朗克認為,物理量的變化是一份份的,按照整數進行變化,由此提出了“量子”的概念。這個概念深刻地改變了人們的傳統觀念。一個物理量如果存在最小的不可分割的基本單位,則這個物理量是量子化的,那個最小的基本單位就是量子。

1905年,愛因斯坦引進光量子的概念,成功地解釋了光電效應,他也因此獲得了1921年諾貝爾物理學獎。1913年,玻爾在盧瑟福有核原子模型的基礎上建立起原子的量子理論。1924年,德布羅意提出“物質波”假說,認為一切微觀粒子都具有波粒二象性。在這些科學家新發現的基礎上,量子力學建立了。由此,科學家發現,當物質以微觀粒子的形式出現時,它們不再遵循牛頓所建立的經典力學,而是遵循量子力學的相關理論。

愛因斯坦雖然沒有見過量子糾纏,但他推算出了微觀粒子具有量子糾纏的特性

英國科學家貝爾提出了貝爾不等式

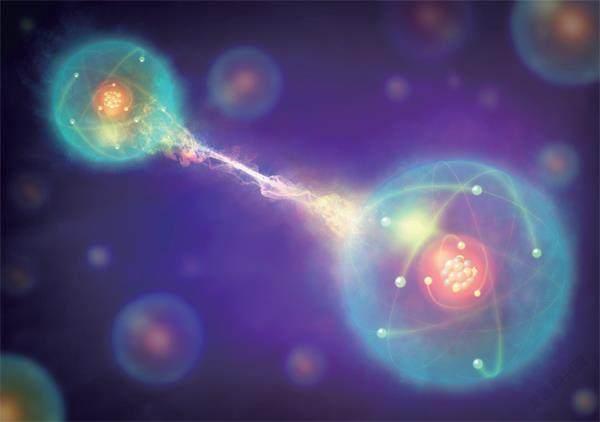

1935年,愛因斯坦等人在一篇論文中提出,量子力學允許粒子之間存在某種奇特的關聯,這就是量子糾纏。比如,如果在實驗室中制造出一對具有量子糾纏特性的電子,那么它們的總角動量為零。量子糾纏理論超越常識的是,粒子可以遠距離糾纏。也就是說,不論它們相隔多遠,都能存在一定的關聯。

當然,愛因斯坦并沒有見過量子糾纏,他只是推算出微觀粒子具有量子糾纏的特性。愛因斯坦甚至懷疑量子糾纏中的遠距離作用,他認為不太可能憑空出現兩個遠距離糾纏狀態的粒子,一定有一些未知的隱藏變量在推動這些遠距離粒子出現糾纏狀態。這被稱為“隱變量理論”。如果這個理論成立,那么量子力學就是一門不完備的科學。

根據隱變量理論,英國科學家約翰·斯圖爾特·貝爾于1964年提出了貝爾不等式。根據這個不等式,如果量子糾纏存在隱藏變量,則大量的測量結果之間的相關性永遠不會超過某個數值。如果貝爾不等式成立,就意味著隱變量理論也成立。要是能用實驗證明貝爾不等式不成立,則表明量子力學的預言正確。幾十年來,人們就把貝爾不等式成立與否作為判斷量子力學與隱變量理論孰是孰非的試金石。

實驗驗證貝爾不等式不成立

1966年,還是大學生的克勞澤了解到貝爾不等式之后,就下定決心要用實驗來證明這個不等式是否成立。其實,從貝爾不等式提出之后,不少物理學家開始嘗試用實驗來證明貝爾不等式是否成立,只不過難以設計出精巧的實驗。終于,1972年,克勞澤率先完成了相關實驗,并獲得了不錯的結果。他通過激光照射鈣原子來產生一對具有量子糾纏特性的光子,每個光子射向不同的濾光片,以此來測量糾纏光子的偏振狀態。他的實驗結果證明了貝爾不等式不成立,因而支持了量子力學,也就意味著量子力學不會被隱變量理論取代。

不過,一些科學家認為克勞澤的這個實驗還有種種不足和漏洞。比如,濾光片處于固定角度、制備和捕獲粒子的效率太低、糾纏粒子之間距離太小……其結果并不具備說服力。盡管面對著諸多挑戰,但克勞澤教授一直堅持著光子糾纏的實驗方向,并不斷改進實驗,最終證明了量子糾纏的超遠距離干涉確實存在。

不少科學家也參與到給光子糾纏實驗補漏洞的研究中。不過,消除這些漏洞是很困難的,這不但需要深厚的理論基礎,還需要出眾的實驗設計能力,因為這些實驗要面對的是單個光子。或許是“初生牛犢不怕虎”,1982年,還在攻讀博士學位的年輕人阿斯佩對克勞澤的實驗進行了重大改進。他開發了一種新設備,能夠在糾纏的光子離開發射設備后,迅速調整濾光片的角度,以此堵住濾光片處于固定角度的實驗漏洞。

阿斯佩(左)、克勞澤(中)和蔡林格(右)的漫畫像

量子糾纏示意圖

克勞澤、阿斯佩和蔡林格的光子糾纏實驗示意圖

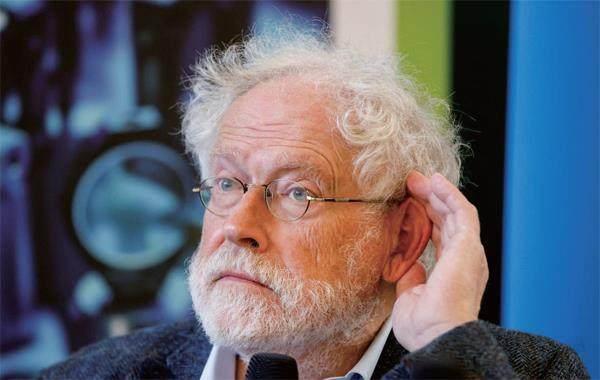

后來越來越多的人繼續努力改進這個實驗,而蔡林格的貢獻無疑很大。1986年,他通過將激光照射在一個特殊的晶體上創造了糾纏的光子對,讓測量設定使用隨機數并可隨意轉換,從而堵住了一些實驗漏洞。2015年,蔡林格完成了無任何漏洞的實驗,證明了貝爾不等式不成立。從此,科學界對量子力學再無質疑。

在“堵漏洞”的過程中,蔡林格還完成了量子信息傳輸的實驗。1997年,蔡林格成功地把一個光子的任意偏振態完整地傳輸到另一個光子上,這是科學家首次在實驗室里完成了量子信息傳輸。這被公認為量子信息實驗研究的開山之作。

蔡林格是中國科學院外籍院士,也是中國量子科技領軍人物潘建偉院士的博士導師。蔡林格還受聘為南京大學、中國科學技術大學、西安交通大學的名譽教授。從1983年開始,蔡林格一直與中國科學院、中國工程院等機構定期交流與合作。

蔡林格是奧地利籍物理學家,現任奧地利科學院院長。通過“墨子號”量子科學實驗衛星,蔡林格團隊以合作形式參與了中國科學院主導的洲際量子通信實驗,其成果入選美國物理學會評選的2018年度國際物理學十大進展。

量子力學催生量子科技革命

量子力學幫助我們理解宇宙萬物,從光到基本粒子,到原子核,到原子、分子,以及大量原子構成的凝聚態物質,量子力學都起了重要的作用。自20世紀30年代以來,量子力學與核科學、信息學、材料學等學科交叉融合發展,催生了第一次量子科技革命。自從量子科技問世以來,已經先后孕育出電子顯微鏡、原子鐘、激光器、半導體、芯片等新產品,為以信息技術為代表的高新技術打下了堅實的基礎。早在20世紀90年代,諾貝爾獎得主萊德曼就指出,量子科技貢獻了當時美國國內生產總值的三分之一。

“墨子號”量子科學實驗衛星

因此,量子科技并非遙不可及,而是已經深入我們的日常生活。除了上述日常生活中的那些電子產品,量子科技還在一些我們意想不到的領域內發揮作用。比如,準確的天氣預報要歸功于安置在高空中的光電探測器,它們遙感遙測地球輻射信號,并通過基于半導體集成電路的數據處理、傳遞、成像,將大氣云圖顯示在電視屏幕上。這些過程都以量子科技為基礎。

三位獲獎科學家對量子糾纏的研究,證明了量子糾纏可以遠距離完成,最大的現實應用價值就在于推動現代量子信息技術的發展,尤其是量子通信和量子計算。當前,量子力學逐漸開始得到應用,關于量子計算機、量子網絡、量子加密通信的研究越來越得到重視。

未來將是智能化的社會,智能汽車、智能機器人、智能家居將進入尋常百姓家。但在整個社會智能化之前,需要先解決信息安全的問題,這個問題的破解方法就是發展量子通信。量子通信是使用量子態攜帶所要傳送的信息,并把量子糾纏作為信道,將該量子態從A地傳送到B地的一種通信方式。量子通信利用單個光量子不可分割和量子不可克隆的特性,確保量子信道內傳遞的信息不會被竊取,是迄今唯一被嚴格證明的絕對安全的通信方式。

諾貝爾物理學獎評委托爾斯·漢斯·漢森在現場解讀獲獎成果時,展示了一張含有中國量子衛星的圖片。他表示,中國在量子衛星和量子通信研究方面走在世界前列。2016年,我國發射世界上首顆量子衛星“墨子號”。2017年,我國建成全球首條商用量子保密通信線路——“京滬干線”,長達2000多千米。

進入21世紀以來,量子科技革命的第二次浪潮正在興起,人類對量子世界的探索已經從單純的“探測時代”走向主動“調控時代”。第二次量子科技革命將催生量子計算、量子通信和量子精密測量等一批新興技術,將極大地改變和提升人類獲取、傳輸和處理信息的方式和能力。總的來說,近年來不斷突破的量子科技正在開啟新的機遇之門,加快量子科技的發展,對促進社會經濟高質量發展、保障國家安全具有非常重要的作用。

獲獎者簡介

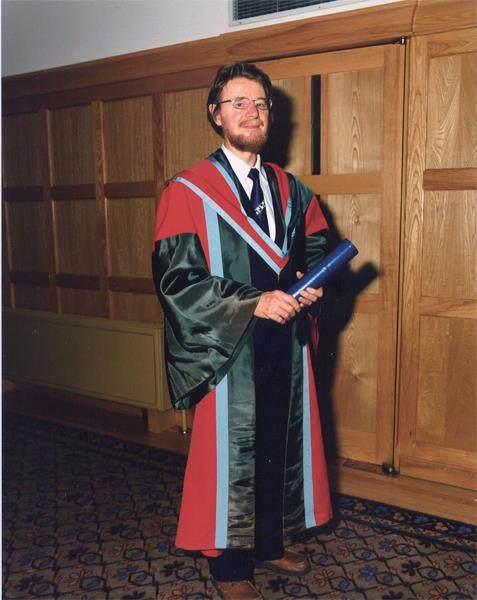

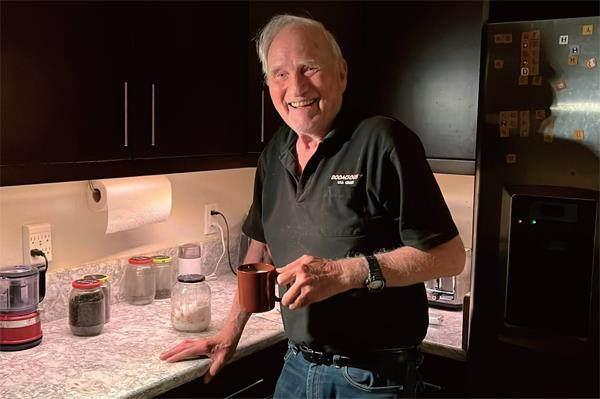

約翰·克勞澤(John Clauser),1942年出生于美國加利福尼亞州帕薩迪納,1969年獲得哥倫比亞大學博士學位,目前為湯森路透研究員、顧問。

阿蘭·阿斯佩(Alain Aspect),1947年出生于法國阿讓,1983年獲巴黎第十一大學(現巴黎薩克雷大學)博士學位,目前為法國巴黎薩克雷大學和巴黎綜合理工學院教授。

安東·蔡林格(Anton Zeilinger),1945年生于奧地利里德伊姆·因克瑞斯,1971年獲維也納大學博士學位,目前為奧地利維也納大學教授。