基于問題解決的閱讀教學實施路徑

梁全德 胡曉虹

【關鍵詞】馬克思主義方法論;問題解決;閱讀教學;語文核心素養

從某種意義上講,教學的目的是要使學生能自主地解決各種問題。[1]《普通高中語文課程標準(2017 年版 2020 年修訂)》也明確強調,在閱讀教學中能發現“解決問題的策略、程序、方法,并運用于解決自己學習和生活中遇到的相關問題”[2],“探求解決問題和語言表達的創新路徑”[3]。

問題解決不僅要有過程,即認識問題、分析問題、解決問題,還要明確問題來源,更重要的是在這個過程中運用哪些思想、思維、知識、能力。從學理上說,馬克思主義方法論是“問題教學理論的方法論基礎”,即在矛盾、聯系、發展等方法論指導下開展閱讀教學[4]。因此,基于問題解決的閱讀教學是指在馬克思主義方法論指導下,引導學生合理運用歸納、演繹等思維方法,有效整合并運用相關閱讀知識與能力來發現、分析、解決問題。

認知發展理論認為,認知的發展是“平衡—不平衡—平衡”的發展過程。此理論是矛盾統一性的辯證體現,是馬克思主義方法論的具體化。受這一理論的啟發,依據基于問題解決的閱讀教學內涵,運用馬克思主義方法論,結合語文閱讀的特點,提煉基于問題解決的閱讀教學實施路徑如下:在閱讀過程中,轉化矛盾,生成問題;運用關聯,分析問題;指向發展,解決問題。

“轉化矛盾,生成問題”是認知發展的需求基礎,處于認知發展的“不平衡”狀態,是一種矛盾的狀態;“運用關聯,分析問題”,為認知發展提供了學習支架,是從“不平衡”到“平衡”的過渡過程;“指向發展,解決問題”是認知發展的“較高平衡”狀態。由“不平衡”到“平衡”的問題解決過程實則是解決矛盾、指向發展的矛盾統一性過程,也是螺旋式遞進的過程。當然其間要有學生的自我調節機制,包含閱讀知識、閱讀技能等,以此進行認知與評價,從而提升學生的閱讀力、思維力、審美力等,為學生以后的發展服務。

基于問題解決的閱讀教學實施路徑具體如下。

一、轉化矛盾,生成問題

美國教育家杜威提出了問題解決的五步法,其中前兩步是關于問題生成的:“一是感覺到問題的存在,二是確定問題的性質,并加以界說”[5]。這給我們以啟示:要激發學生的問題意識,生成問題,確定問題的性質,加以界說。

首先是運用矛盾法,生成問題。《現代漢語詞典》(第7版)是這樣定義“問題”的——“須要研究討論并加以解決的矛盾、疑難”。在閱讀過程中存在兩種矛盾:一種是文本客觀矛盾,即文本內或文本間的矛盾、文本內容與現實生活的矛盾;另一種是認知主觀矛盾,即學生已有認知與閱讀內容之間的矛盾。

文本客觀矛盾分為內部矛盾與外部矛盾。內部矛盾是文本內或文本間在內容、語言、手法等方面表現出的矛盾,外部矛盾是文本與現實生活的矛盾,是作者通過對生活內容進行創新強化、弱化、轉化,形成的不合生活常理或事理邏輯的沖突,而內外矛盾融合指向的類型應為人與自然、人與社會、人與自我的矛盾[6]。

主客觀矛盾需要轉化。只有學生認知到文本客觀矛盾,將其轉化為認知困惑或需求,生成對應問題,實現主客觀矛盾的統一,才能驅動閱讀實踐的進一步開展。問題的生成促進思維、情感的活躍,而情緒與認知的結合促使問題更有誘發力、持續力,從而有利于閱讀活動實現從感性到理性的認知深化。

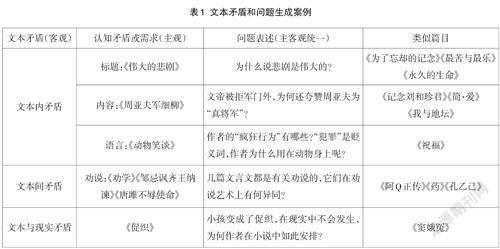

主客觀矛盾轉化的方法有很多。由文本內、文本間的矛盾生成問題的方法,如抓住文中反復處、哲思處[7],抓住“相互間的對比、錯位、折疊和跳躍”[8]的言語;由文本內容與現實生活的矛盾生成問題的方法,如孫紹振教授所說的“還原法”。而普遍的問題生成方法是學生立足文本語言,圍繞具體詞句、內容等,如標題、開頭、結尾、反復詞句、標點、異同處等,發現文本內或文本間、文本與現實的矛盾,尤其抓住實用價值與審美價值、情感因果與科學因果、情感價值與理性價值、情感邏輯與理性邏輯之間的矛盾[9],從而生成諸如“為什么、是什么、怎么樣”等問題(見表1)。

其次是確定問題性質,加以界說。在閱讀教學中,會出現問題生成的不確定性現象,也就是學生提出的問題可能五花八門,具有開放性,造成閱讀學習的不確定性。如何解決這個問題呢?李吉林老師認為,要“以教學原理不變的穩定性”[10]來應對,也需要教師的教學智慧來調整。具體而言,要教給學生在閱讀過程中提問的方法,比如遵從自主閱讀規律,基于文本,根據自己的閱讀認知困惑與矛盾,提出問題,采取是什么、為什么、怎么樣的表述樣式闡述出來;接著師生形成學習共同體,對提出的問題進行歸類、轉化、整合,確定問題的類型與指向,從而明確生成的問題與閱讀教學目標的統一關系,確定哪些問題學生能夠個體解決、哪些問題需要合作解決,確定哪些問題是重難點、哪些問題需要深入探究。

二、運用關聯,分析問題

聯系觀認為,事物之間以及事物內部諸要素之間是相互影響、相互制約和相互作用的關系。語言之間以及內外同樣也是存在關聯的,而“聯想的意義是文字在歷史過程中所積累的種種關系”(朱光潛語)。另外,語言之所以有關聯性,還因為語言體現了集體的文化人格、共同的文化心理(余秋雨語),或者說語言關聯共同的民族情感、民族思維、審美體驗、文化意識,這恰恰關聯的是語文核心素養中的思維、審美、文化。

因此在閱讀教學中,要把握問題與事物(語言)的本質[11],牢牢抓住文本語言的內外關聯,運用各種思維方法來分析問題,抓住語言這個“形”分析出內涵這個“神”,形神統一,深度閱讀,挖掘文本的深層意蘊。

1. 采取多樣關聯方式

圍繞生成的具體問題,關聯方式是多樣的。從單篇角度看,可以“聯系上下文”“字不離詞,詞不離句,句不離篇”;從多篇角度看,可以聯系相同、相似甚至相反的文本,進行 1+X 閱讀、群文閱讀;從單元角度看,可以關聯人文主題、語文要素、學科大概念,繼而整合單元教學;從文體角度看,可以關聯文體的要素特征;從寫作角度看,可以聯系寫作背景、作者經歷及其他作品;從接受美學角度看,可以聯系學生已有閱讀認知、審美經驗,并用已知來分析未知;從思維角度看,可以呈現求同與求異關聯、演繹與歸納關聯;從邏輯角度看,可以呈現并列、因果、遞進、假設等關聯。

2. 關注學生所處層級

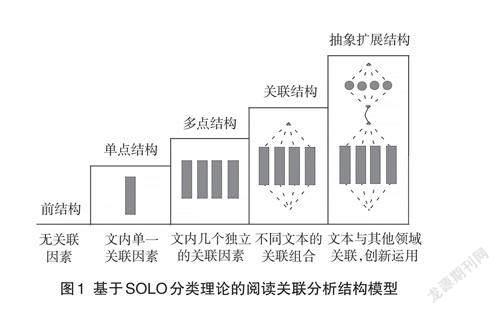

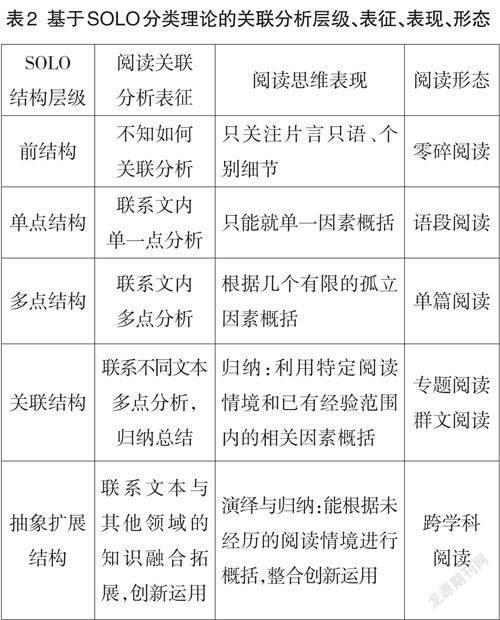

基于 SOLO 分類理論,閱讀關聯分析結構可分為五個層次:前結構、單點結構、多點結構、關聯結構、抽象擴展結構(見圖1)。

處于前結構 、單點結構的學生 ,其分析能力、閱讀能力低,對文本理解分析淺層化,談不上有效閱讀;處于多點結構的學生對文本有一定的理解,但有可能理解得不全面、不深入;處于關聯結構的學生能夠比較、歸納、拓展,有深度分析;處于抽象擴展結構的學生能聯系文本與其他領域知識,并融創運用,進行高階思維的深度分析(見表 2)。

在閱讀教學中,要先明確學生處于何種閱讀關聯分析層次,才能有針對性地運用聯系觀分析問題,而非斷崖式地直接出示問題,不考慮學生分析問題的現狀,不提供閱讀學習支架,直接讓學生解決問題。據閱讀課堂觀察,大部分學生處在多點結構層次,要重點訓練他們聯系的全面性、分析的準確性。可以運用思維導圖的方式,聯系文本內或文本間的上下文,尋找關鍵詞句,映射關聯表象,關聯相應的觀念、文化等。當學生在關聯內容遇到障礙時,教師應該用相同或相似的已知閱讀知識、技能來引導學生自主、合作、探究,從而利用語言的前后勾連、暗示、留白等,深入欣賞文本,分析問題。

3. 構建關聯教學結構

關聯分析結構的各個層次均可運用于閱讀教學,實現不同教學價值,體現不同哲學意義,從而構建關聯教學結構。下文以黃厚江老師的教學課例為例對應說明(見表3)。

在閱讀教學中,運用關聯分析結構是綜合靈活的,總體呈由低到高的深化趨勢,以此對應單元目標,實現教學目標與單元目標的一致性。以品味劉和珍人物形象為例(見表 4),幾個問題是層層遞進的,對應不同的關聯分析結構,對接不同的教學目標。

簡而言之,在閱讀教學中,關聯的角度、內容、方式是多方面的,關聯分析過程是有層次的,故采取多樣關聯方式、關注學生所處層級、構建關聯教學結構,能夠進一步促進對于問題的深度分析。

三、指向發展,解決問題

認知發展理論認為,認知發展是“平衡—不平衡—平衡”的過程,通過同化或順應,使認知達到一個新的水平,形成較高平衡狀態。所謂同化,是指把外界元素整合于一個正在形成或已形成的結構中;所謂順應,是指有機體調節自己的內部結構以適應特定刺激情境的過程。

1. 在同化順應中,促進閱讀認知發展

基于問題解決的閱讀教學可以運用同化、順應促進學生認知發展。在關聯分析的同時,不能只局限于當前問題的分析,還要看到問題的深層價值,注意其關聯的深層發展。學生的已知經驗順應所學內容,認知圖式達到一個新的平衡,再運用已完善的圖式,通過同化的方式解決相似問題,并且在順應、同化的相互轉化作用下,提升閱讀力、思維力、審美力、文化自信力,實現螺旋式遞進發展。

順應與同化的典型表現是,在單元的單篇閱讀之后,總結相關規律性的知識、方法與能力,形成新的圖式,完善認知結構;接著將歸納的閱讀知識、方法與能力,靈活運用在新的閱讀情境中,進一步優化認知結構,從而觸類旁通、舉一反三。比如,北京師范大學素養植根研發團隊設計的“單元整體教學設計”樣例[16]就是從具體情境問題出發,運用表格或思維導圖形式,從關聯角度(如選材、組材、情思)分別梳理各單篇內容;然后歸納所學,起到順應作用;接著運用所學規律性的知識、方法與能力實現讀寫結合,解決現實問題或學習問題,實現同化效應,從而實現順應與同化的遞進發展。

2. 在認知發展基礎上,促進素養發展

在閱讀教學中,不僅要提升學生的認知,提高學生的能力,還要發展學生的思維力、思想力、審美力。

其一,思維力的發展。因為問題的發現、分析、解決本身就是思維的訓練,且是立足于文本語言的,所以這也培養了學生的形象思維、關聯思維、演繹思維、歸納思維等,從而提高了學生思維的廣闊性、深刻性、靈活性、敏捷性。此外,“在閱讀文本時產生疑問往往是創造思維的開始”[17],從而得以在閱讀中實現新感悟、新體驗、新表達。

其二,思想力的發展。“文學即人學”(錢谷融語),對文本的解讀實則是對人學的關注,對人性、精神、品質的思考。文本關聯的是人類優秀文化、深邃思想、共同情感。抓住文化、思想、情感這一語言的深層大概念才能夠讓閱讀更有深度,從而指向文化性、思想性。比如閱讀《西游記》時對于“孫悟空經歷了哪些階段”這個問題,有的學生只能總結出八十一難,有的學生則總結出:“悟空經歷了三個階段,即石猴階段、悟空階段、斗戰勝佛階段,其中悟空階段是重點。因這個階段,他才成為斗戰勝佛。而這三個階段實則是三種人生境界,即平凡境界、斗爭境界、偉大境界。只有經歷積極斗爭才能創造偉大境界,無論是古代的司馬遷還是現代的毛澤東等,他們的經歷都有這樣的轉變規律。”如此,學生的閱讀體驗不僅豐富、具有個性,而且總結出人的發展規律,具有典型的思想性。

其三,審美力的發展。基于問題解決的閱讀“也是學生審美能力和審美品質發展的重要途徑”[18]。發現問題要立足文本語言,而語言是思想的直接現實[19],體現了語言美、思想美;分析問題涉及文本的內容、情感、手法、思想等,體現了情感美、表達美、思想美;解決問題是運用聽、說、讀、寫方式,涉及閱讀知識、能力,體現了表現美、創造美。如此,學生在問題解決的過程中也進行了審美體驗、評價,從而形成正確健康的審美意識、審美情趣,進而學習美的表達與創造。比如學習《琵琶行》時,讀到“別有幽愁暗恨生”,有學生問:“為何不是那個‘憂愁而是這個‘幽愁呢?”[20]學生在分析這個問題時,不僅體驗了情感美,還體驗了詩歌的煉字美,更體驗到祖國語言的文化美。

3. 在素養發展中,助力學生可持續發展

在基于問題解決的閱讀教學中,認知發展是基礎,在此基礎上提高學生的語文核心素養,促進學生的發展。閱讀教學要以人為本,關注人性、人生、人文、生命、思想、精神等,從而促進人的全面且有個性的發展,促進人的終身學習、可持續發展[21],進而從基于問題解決的閱讀教學的角度回答“培養什么人、怎樣培養人、為誰培養人”這一教育根本問題。

以《記念劉和珍君》為例,在學生解決了自主提出的問題后,再比較閱讀四篇文本,以評析表方式外化成果(見表 5),歸納魯迅有關作品的藝術價值與思想價值,指向單元所提示的“理解革命文化精神內涵”要求。學生不僅學習各種閱讀方法,提升閱讀能力,還在理解魯迅青年情結、體驗愛國品質的基礎上,由一篇關聯一類,受到人文熏陶。

總之,基于問題解決的閱讀教學踐行了發展的學習理念,符合問題解決規律、閱讀規律、認知規律、馬克思主義方法論,是有效的可操作的實施路徑。學生在矛盾轉化、關聯分析、認知發展的問題探究實踐活動中,自主合作探究,以此提高問題解決能力,提升語文核心素養,這為學生在以后的工作、生活、學習中更好地解決問題提供了借鑒與幫助。