產業同構對城鄉收入差距的影響研究

摘 要:長三角一體化高質量發展背景下,城鄉收入差距問題愈發凸顯。本文通過1990—2020年長三角三省一市30年的年度數據,構造VAR模型實證檢驗產業同構對城鄉收入差距的影響關系。結果表明:產業同構與城鄉收入差距之間存在長期協整關系,從長期來看,長三角地區產業同構程度與城鄉收入差距呈正向影響關系,即產業結構的合理布局會有效縮小該地區的城鄉收入差距。

關鍵詞:產業同構;城鄉收入差距;VAR模型

本文索引:鄭真.<變量 2>[J].中國商論,2023(06):-151.

中圖分類號:F127 文獻標識碼:A 文章編號:2096-0298(2023)03(b)--05

1 引言

2018年在第一屆中國國際進口博覽會上,習近平主席指出,為了更好地發揮上海等地區在對外開放中的重要作用,決定支持長江三角洲區域一體化發展并上升為國家戰略,這標志著長三角區域一體化發展進入新時代。

長三角地區是我國經濟實力最強的區域,其無論在城鎮居民人均收入還是農村居民人均收入上都長期領先于全國平均水平。以2020年為例,長三角地區城鎮居民人均可支配收入達57920元,農村居民人均可支配收入達26915元,而同期全國的平均值分別為43834元和17131元,長三角地區城鄉收入之比達2.15,全國之比為2.56,是全國同年平均值的1.2倍,但是仍然高于國際上反映城鄉收入差距過大的2.0標準線。2019年12月1日,中共中央國務院印發的《長三角洲區域一體化發展規劃綱要》明確要求,長三角地區在減少收入分配差距和推進一體化發展上,為全國做出示范和表率。

理論上,產業結構的調整和升級是影響收入分配的重要因素。我國經濟具有二元經濟特征,農村地區以第一產業為主,第二、第三產業分布在農村及城鎮地區,產業結構的調整使生產要素得到重新配置,勞動力資源在各產業間自由流動,農業剩余人口向第二、第三產業流動,農業生產率得到很大提高,進而影響城鄉收入差距。基于此,本文利用實證分析探討長三角地區產業同構對城鄉收入差距的影響。

2 文獻綜述

20世紀30年代,大量國外學者圍繞產業結構與收入分配、經濟增長展開了大量的理論研究。Lewis(1954)最早提出的二元經濟結構理論,認為在發展中國家存在以傳統生產方式為主的農業和以制造業為主的現代化部門,傳統部門和現代化部門之間的生產率差距導致兩個部門之間的收入差距,以及勞動力的“理性”性質,從而導致傳統部門的勞動力向現代化部門轉移,形成農業人口的非農轉移,逐漸削減二元經濟結構。隨后,Kuznets(1955)提出了“倒U型曲線”,表示在經濟增長的初期,收入不平等會逐步擴大,但是隨著經濟的發展,這種不平等會逐漸削減。

國內有關產業結構升級與城鄉收入差距的影響關系的研究,主要分為兩種:

第一種觀點認為,產業結構升級擴大了城鄉收入差距,如程莉(2014)認為,我國特殊的城鄉二元經濟體制,城鎮與鄉村之間不可逾越的壁壘,加上農村地區落后的人力資本使得產業結構越高極化,收入差距越擴大。李政等(2016)采用杜賓模型研究了中國產業結構變遷與城鄉收入差距的影響,研究結果表明產業結構升級會抑制城鄉收入差距收斂。持有相同觀點的還有王悅等(2017)、張玉昌等(2018)。

第二種觀點認為,產業結構升級縮小了城鄉收入差距。如馬正兵(2008)通過計量分析各省區市城鄉收入結構,表明產業結構升級可以促進城鄉區域協調發展。吳萬宗等(2018)利用1978—2014年的面板數據對產業結構升級與收入分配關系的研究表明,產業結構升級可以減少收入不平等。持有類似觀點的還有楊晶等(2018)、藍管秀鋒等(2021)基于金融“脫實向虛”視角,實證檢驗了產業結構轉型升級可以有效緩解城鄉收入差距。

3 實證分析

本文以1990—2020年長三角三省一市的時間序列數據為研究樣本,分析產業同構對長三角地區城鄉收入差距的影響。VAR模型通常用于預測相關時間序列,分析隨機擾動對變量系統的動態影響,而長三角地區產業結構趨同和城鄉收入差距收斂具有動態時間序列的演化。因此本文采用VAR作為研究的實證模型。

3.1 數據來源和變量說明

本文主要研究長三角地區產業同構對城鄉收入差距的影響,因此本文的被解釋變量城鄉收入差距指標選擇用泰爾指數來標識。在大多數文獻中多選用城鄉收入比作為衡量城鄉收入差距的指標,但這一指標存在一個重要的缺陷,即并未反映城鄉人口所占比重。基尼系數將人口劃分為不同的收入階層,其反映的也不是城鄉收入差距,而泰爾指數依據其定義能直接度量城鄉收入差距。

其中, j表示地區,1表示城鎮地區,2表示農村, Zi表示i地區人口總數量, Pij表示i地區城鎮或農村的總收入,其等于相應的人口乘以人均收入。 pi表示i地區的總收入。泰爾指數的取值范圍在0~1之間,指數越大說明城鄉收入差距越大。

本文的解釋變量選用產業結構相似系數來衡量長三角地區產業同構程度,產業結構相似系數是1979年聯合國工業發展組織國際工業研究中心提出的,用以測量各地區的產業結構相似度,其表達式如下:

其中, Sij表示i地區和j地區之間的結構相似系數, i和j分別表示不同的地區, Xik表示的是i區域k產業占整個地區產業的比重, Xjk表示的是j區域k產業占整個地區產業的比重, Sij的取值范圍在0~1之間,當Sij取到1時則表示兩個地區的產業結構完全相同, Sij的值越大則產業同構程度越大。因為數據的可得性,以及三次產業之間的比重關系是衡量產業結構最基本和最重要的指標,因此本文選取長三角地區從1990年以來三次產業結構相似系數為指標。

本文所有數據均來自《中國統計年鑒》《新中國55年統計資料匯編》,以及由于浙江省1990—1999年城鄉人口的缺失,選擇了《浙江省統計年鑒》中的部分數據。

3.2 描述性統計

本文對1990—2020年的TL、Sij進行描述性統計,統計結果如表1所示。

3.3 VAR模型的構建

VAR系統及格蘭杰因果檢驗得以成立的前提是時間序列具有同階平穩性,本文為了減少數據的異方差影響,對數據進行了對數化處理,ADF的檢驗結果表明,lnSij在5%的顯著下平穩,但lnSij在5%的顯著下不能拒絕原假設,存在單位根,為非平穩時間序列。

因此分別進行一階差分,差分后結果如表2所示,在5%的置信水平下,皆拒絕原假設,為一階單整,滿足同階單整可以進行協整回歸。

3.3.1 最優滯后階數選擇

確定VAR模型的最優滯后階數是為了保證充分的自由度。而根據LR、FPE、AIC、SC和HQIC信息原則進行判定,選擇最優滯后階數為4階,如表3所示。

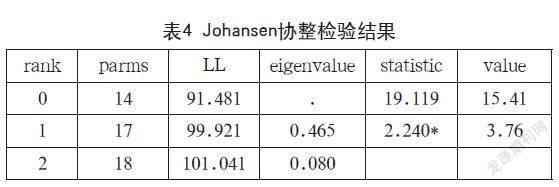

3.3.2 協整關系檢驗

在確定好最優滯后階數后,lnTL變量與lnSij變量之間可能存在協整關系。采用Jonhansen協整檢驗,結果表明,在5%置信區間下,只有一個協整關系,如表4所示。

協整檢驗結果表明,產業結構趨同與城鄉收入差距之間具有長期協整關系。協整方程表明,產業同構與城鄉收入差距存在正相關關系,即當產業結構相似系數每上升1%則城鄉收入差距就會擴大12.363%。

進一步檢驗系統的穩定性,本文對其進行AR根檢驗,檢驗結果表明,各變量的特征值都在單位圓之內,因此該VAR系統是穩定的(見圖1)。

3.3.3 格蘭杰因果檢驗

Jonhansen檢驗雖然能檢驗變量之間是否存在長期均衡關系,但無法解釋兩變量之間是否存在因果關系,因此通過格蘭杰因果檢驗,檢驗lnTL、lnSij之間是否存在因果關系,結果表明,在95%的置信水平下,拒絕了“lnSij不是lnTL的Granger因”,但接受了“lnTL不是lnSij的Granger因”(見表5)。

3.3.4 脈沖響應函數

脈沖響應函數主要用于測量隨機擾動項具有一個單位的標準差影響時,相關內生變量當前和未來的響應。本文設定響應期為20期來觀測脈沖響應的趨勢。橫軸表示20年的滯后期間數,縱軸表示響應變量對脈沖變量的響應大小(見圖1)。

圖2表示的是城鄉收入差距TL對來自產業結構相似指數Sij的脈沖響應函數,其結果表明,在此期間,城鄉收入差距將在產業結構相似指數的正向沖擊后顯現出正向影響。之后城鄉之間收入差距越來越小,并在第4期達到負向峰值0.1。而第5期之后又開始回升并達到正向最大峰值0.02,5期之后這種影響開始逐漸削弱,并在第20期開始逐漸收斂于0。

圖3表示的是產業結構相似系數Sij對來自城鄉收入差距TL指數的脈沖響應函數,結果表明,當本期產業結構相似指數在受到城鄉收入差距的一個正向沖擊后,即當城鄉收入差距擴大,會帶來產業結構相似程度的加深,并在第2期達到峰值,之后開始回落,但這種影響一直都保持著正向影響,說明城鄉收入差距的擴大會加劇長三角地區間產業結構的趨同,但隨著時間的推移,這種影響會逐漸減弱。

3.3.5 方差分解

脈沖響應追蹤的是系統對于一個內生變量的沖擊效果,而方差分解是將模型中某個變量的方差分解為各個擾動項,用于分析各個擾動項因子對模型中各個變量的相對影響程度,而本文僅探究產業同構的沖擊對城鄉收入差距程度的影響,結果如表6所示。從表6可知,對lnTL進行向前1個時期的預測,其方差完全來自TL自身,但是從第2期開始,產業同構對城鄉收入差距的貢獻程度加強,到了第20期產業同構對城鄉收入差距的解釋度大約在31.6%。說明從長期來看,產業結構的合理化布局將減緩城鄉收入差距的擴大。

4 結語

綜上所述,長三角地區產業同構對城鄉收入差距之間存在長期的協整關系,并且產業同構是城鄉收入差距的格蘭杰原因。長三角地區的產業同構程度越深,該地區的城鄉收入差距將越大。反過來,城鄉收入差距過大會加劇產業同構。

參考文獻

Lewis A . Economic Development with Unlimited Supplies of Labour[J]. The Manchester school of economic and social studies, 1954, 22(2):139-191.

Simon Kuznets. Economic Growth and Income Inequality[J]. The American Economic Review,1955,45(1):125.

程莉.產業結構的合理化、高級化會否縮小城鄉收入差距:基于1985—2011年中國省級面板數據的經驗分析[J].現代財經(天津財經大學學報),2014,34(11):82-92.

李政,楊思瑩.創新強度、產業結構升級與城鄉收入差距:基于2007—2013年省級面板數據的空間杜賓模型分析[J].社會科學研究,2016(2):1-7.

王悅,馬樹才.城鎮化、產業結構升級對城鄉收入差距的影響效應研究:基于空間滯后面板模型[J].西南民族大學學報(人文社科版),2017,38(4):143-148.

張玉昌,陳保啟.產業結構、空間溢出與城鄉收入差距:基于空間Durbin模型偏微分效應分解[J].經濟問題探索,2018(9):62-71.

馬正兵.產業結構調整與增進城鄉收入實證研究[J].新疆財經大學學報,2008(1):25-30.

穆懷中,吳鵬.城鎮化、產業結構優化與城鄉收入差距[J].經濟學家,2016(5):37-44.DOI:10.16158/j.cnki.51-1312/f.2016.05.006.

吳萬宗,劉玉博,徐琳.產業結構變遷與收入不平等:來自中國的微觀證據[J].管理世界,2018,34(2):22-33.

楊晶,鄧大松,申云.產業結構升級、財政支農與城鄉居民收入差距[J].經濟問題探索,2018(7):130-137.

藍管秀鋒,匡賢明.產業結構轉型升級對城鄉收入差距的影響分析:基于金融“脫實向虛”視角[J].產經評論,2021,12(3):104-113.

王少平,歐陽志剛.我國城鄉收入差距的度量及其對經濟增長的效應[J].經濟研究,2007,42(10):44-55.

余霞民.地方政府競爭、產業同構與金融配置效率:以長三角經濟區為例[J].上海金融,2016(5):19-24.