雙無控制能否引起審計師關注?

——基于關鍵審計事項披露視角

石青梅 周夢娣

一、引言

兩權分離是現代企業的重要特征,我國大多數上市企業一般都具有明確的控股股東或實際控制人。但隨著現代企業制度的多元化發展,上市企業出現了愈來愈多的無實際控制人或無控股股東的現象。據Wind數據統計,截至2021年12月31日,我國已有293家為無實際控制人上市公司,且無實際控制人公司數量占比由2000年的1.04%提升到了2021年的6.14%,而其中一些無實際控制人企業同時宣告無控股股東,這就出現了“既無實際控制人,又無控股股東”(以下簡稱“雙無控制”)現象,諸如,中國平安、蘇寧易購、格力電器、永輝超市、云南白藥、掌趣科技等公司。

越來越多的企業選擇雙無控制,無疑給資本市場和審計行業敲響了警鐘。這是因為,大部分學者認為無實際控制人狀態或者無控股股東的內部人控制會讓公司面臨諸多問題,諸如控制權爭奪、被資本敵意收購、代理問題突出、內控質量降低等,這不僅激發了企業盈余操縱的動機,還增加了審計師的審計風險。作為審計師公開披露的一種特殊工作底稿,關鍵審計事項在一定程度上具有“免責”功能,當審計師識別出較多的特別風險或重大錯報風險時,審計師會通過增加對關鍵審計事項的披露來減少自身責任,降低違規處罰風險。為了滿足投資者不斷增加的審計信息需求,2016年財政部發布的《中國注冊會計師審計準則第1504號——在審計報告中溝通關鍵審計事項》,明確要求審計師在審計報告中單獨披露關鍵審計事項。那么,“雙無控制”是否會由于無實際控制人與無控股股東的迭代結構而加劇企業風險,進而引起審計師關注,增加關鍵審計事項披露?其影響機制又是什么?

對此,本文選取2017-2021年我國A股上市企業數據,實證檢驗企業雙無控制對關鍵審計事項的影響。研究發現:雙無控制能夠促進關鍵審計事項的披露;影響機制發現,雙無控制通過增加經營風險和重大錯報風險,進而增加審計師對關鍵審計事項的披露;異質性檢驗發現,在董事會規模較小、監事會規模較小、分析師關注較多、營商環境較好時,雙無控制對關鍵審計事項披露的促進作用更強。本文可能的研究貢獻如下:(1)拓展了企業雙無控制的研究視角。以往有關研究主要基于無實際控制人或無控股股東的單一研究視角,較少聚焦于既無實際控制人又無控股股東這一雙重視角的經濟后果研究,且以往單一視角研究多集中于治理問題和經濟后果層面,鮮有文獻關注關鍵審計事項披露視角。(2)拓展了關鍵審計事項的研究視角。以往文獻大多從企業自身經營問題和外部審計特征等角度研究關鍵審計事項,鮮有研究把雙無控制作為關鍵審計事項的影響因素。(3)不僅闡述了雙無控制引起審計師關注的內在風險機理,還為外部審計發揮治理功能提供了經驗證據。

二、文獻綜述

與本文的研究主題相關的文獻主要有兩類,一是雙無控制的經濟后果研究,二是關鍵審計事項的影響因素研究。具體文獻回顧如下:

1.上市企業雙無控制的經濟后果研究。雖然有關無實際控制人或無控股股東的經濟后果研究結論尚不統一,但眾多學者研究認為這種股權結構的變化降低了企業的治理水平,引發審計風險。除王曄等(2021)研究發現企業無實際控制人能提升研發創新強度之外,其他學者研究發現,無實際控制人上市企業存在高管薪酬粘性,通過資金占用與關聯交易等方式來掏空上市企業,損害中小投資者利益,提高審計費用。另外,章琳一和張洪輝(2020)研究發現,無控股股東即由內部人控制的公司的內部控制質量相對較差。

2.關鍵審計事項的影響因素研究。關鍵審計事項的影響因素主要聚焦于企業自身以及外部審計層面。一方面,基于企業自身特征視角,吳芃等(2021)、付強和廖益興(2022)研究發現公司真實盈余管理程度與審計師披露關鍵審計事項的數量正相關;胡志穎和胡國強(2021)研究發現審計師與管理層的校友關系顯著降低了關鍵審計事項的披露水平,同時,關鍵審計事項披露還受到公司經營業務復雜程度、訴訟風險、審計委員會性別構成等的影響。另一方面,基于外部審計視角,曹燕明(2021)研究發現在客戶公司并購標的未達預期業績時,女性審計師比男性審計師更有可能披露商譽減值關鍵審計事項,陳麗紅和李明艷(2021)發現事務所規模越大,審計師披露的關鍵審計事項數量更多、文本篇幅更長且更愿意采用結論性評價。徐暢和呼建光(2021)、陳麗紅等(2021)研究發現注冊會計師研發審計專長、行業專家有助于提升關鍵審計事項的信息披露質量。

梳理國內外相關研究文獻,現有研究成果主要有以下特征:(1)相對于無控股股東,以往文獻主要聚焦于無實際控制人的經濟后果研究,且研究結論多為負面,較少關注關鍵審計事項研究。(2)以往關鍵審計事項的影響因素研究主要側重于自身經營問題和外部審計特征等方面,較少側重雙無控制研究視角。(3)本文研究雙無控制對關鍵審計事項的影響,在一定程度上彌補了上述研究的不足,進一步豐富了雙無控制的相關研究。

三、理論分析與研究假設

基于委托代理理論,實際控制人或控股股東在與企業發展達成協同效應的同時,也會與管理層或中小股東產生兩類代理問題,那么減少委托鏈條的“雙無控制”能否在公司治理方面揚長避短,以往研究結論否定了這種可能性,相反,無實際控制人或無控股股東會激化代理問題,降低內控質量,增加審計風險。

基于審計風險模型,審計風險主要源于企業的重大錯報風險和審計師的檢查風險,而重大錯報風險的來源則為未被企業內控控制的戰略風險和經營風險,其中,戰略風險最終由當期的經營風險來體現,因此,如果雙無控制下內控質量降低,那么未被企業內控控制的經營風險則是重大錯報風險的主要來源,也即重大錯報風險越大,審計風險越高,作為風險信息披露的關鍵審計事項也就越多。具體機制分析如下:

(一)雙無控制、經營風險與關鍵審計事項

雙無控制會加劇代理問題,降低內控質量,增加經營風險。具體表現為:(1)從管理層角度來看,由于實際控制人、控股股東的缺失,以管理層為代表的內部人會為了謀求私利,利用股權結構分散的特點,實行利益侵占和機會主義行為。(2)從董事會角度來看,董事會可能會受到管理層“盤踞效應”的影響,不能很好地發揮監督治理作用,進而弱化公司內部治理機制。(3)從股東角度來看,雙無控制會激化股東對企業控制權爭奪的矛盾,加劇代理沖突,干擾公司內部治理。基于內部控制理論,雙無控制下代理問題的增加會直接影響內控質量,使其無法實現內控目標,其中與經營目標最相關的核心風險就是經營風險。

經營風險的增加會促進審計師對關鍵審計事項的披露。作為企業重大錯報風險的主要來源,經營風險是指公司在生產經營過程中發生失誤而導致經營業績下降的風險。一方面,審計師在面對企業的經營風險時常常會執行更嚴格的審計程序且溝通更多的關鍵審計事項進行應對。另一方面,當其他利益相關方因為公司的經營業績不佳而遭受損失時,審計師即使在執行審計過程中已經按照審計準則或相關法律法規履行相應職責,往往也被要求承擔一部分責任。綜上,審計師均會感知到企業的經營風險進而增加對關鍵審計事項的披露。

(二)雙無控制、重大錯報風險與關鍵審計事項

雙無控制會降低內部控制質量,增加重大錯報風險。具體表現為:(1)雙無控制代理沖突的激化會嚴重干擾公司內部治理,而公司治理是內部控制的頂層設計,內部控制作為企業治理的有效機制無疑會受到影響。內部控制質量的降低增加了控制風險,進而影響重大錯報風險。(2)雙無控制結構會削弱監督約束的治理效應,因而會增加管理層權力,自利動機很可能誘使管理層在會計信息披露過程中收取超額租金,并且實施會計政策選擇、盈余操縱等機會主義行為,進而降低會計信息質量,增加因虛假信息披露等導致的重大錯報風險。因此,雙無控制會降低企業內部控制質量,增加重大錯報風險。

重大錯報風險的增加會促進審計師對關鍵審計事項的披露。一方面,根據審計風險模型,審計師在審計風險一定的情況下,重大錯報風險與檢查風險呈現反向變動,也就是說評估的重大錯報風險越高,可接受的檢查風險水平就越低,審計師應采取更多、更嚴格的審計程序。雙無控制增加了重大錯報風險,審計師就會對報表整體層面或重大認定層次保持更多的職業謹慎和職業懷疑,無疑會增加對關鍵審計事項的披露;另一方面,基于聲譽機制,隨著重大錯報風險的增加,審計師若是沒有準確發現重大錯報出具了標準無保留審計意見,則可能由此增加被起訴或是承擔責任的可能性,為了自身利益,審計師也會實行更嚴格更充分的審計程序,增加對關鍵審計事項的披露。

對此,本文提出以下假設:

H1:在其他條件相同的情況下,雙無控制會促進關鍵審計事項披露。

H2:在其他條件相同的情況下,雙無控制通過增加經營風險,增加審計師對關鍵審計事項的披露。

H3:在其他條件相同的情況下,雙無控制通過增加重大錯報風險,增加審計師對關鍵審計事項的披露。

四、研究設計

(一)樣本選擇與數據來源

本文選取2017-2021年中國資本市場全部A股上市企業為初始樣本,其中,“雙無控制”是以既無實際控制人,也無控股股東來界定,具體樣本篩選如下:(1)篩選無實際控制人樣本,即以萬得數據庫(WIND)無實際控制人為數據基礎,同時參考國泰安數據庫(CSMAR)、中國研究數據服務平臺(CNRDS)與銳思數據庫(RESSET),核對數據庫之間的數據差異,手工查閱報表中所披露的實際控制人信息,采用“天眼查”繼續核實實際控制人,最終確定無實際控制人樣本。(2)在無實際控制人的基礎上,繼續手工查閱報表并進一步核實“有無控股股東”,最終確定“既無實際控制人,又無控股股東”的“雙無控制”研究樣本,其中,無實際控制人樣本為1107,無實際控制人、但有控股股東的樣本為243,既無實際控制人、又無控股股東的樣本為864。

此外,本文對上市企業樣本進行如下處理:(1)刪除金融保險行業的樣本;(2)刪除資產負債率大于1的樣本;(3)刪除ST、*ST的樣本;(4)刪除部分數據缺失的樣本;(5)對所有連續變量均進行了上下1%水平的Winsorize縮尾處理。最終獲得15706個“企業-年度”樣本。所有回歸均控制了年度和行業效應,且標準誤經過異方差調整。同時,由于新增變量、更換變量衡量方式等原因,部分回歸模型中的有效樣本量略有增減。

(二)變量定義

1.解釋變量:雙無控制。本文雙無控制是指在無實際控制人的情況下,也無控股股東的情形。綜合借鑒干勝道等、章琳一等的做法,以企業是否存在“既無控股股東又無實際控制人”來界定,用Swkz表示(參見表1中的“無無”樣本),無無樣本賦值為1,否則為0。

表1 雙無控制樣本分布與篩選

2.被解釋變量:關鍵審計事項。本文借鑒石青梅和徐涵等(2021)對關鍵審計事項的計量方式,采用熵值法構建基于六個維度的綜合指標。熵值法是一種客觀賦權法,根據各項指標觀測值所提供的信息大小來確定指標權重并計算綜合得分,具有更高的可信度和精確度,能夠更好地衡量關鍵審計事項披露的具體性質特征。對此,本文借鑒王艷艷等(2018)、張繼勛等 (2019)、冉明東和徐耀珍(2017)、柳木華和雷霄(2020)、Sirois 等(2018)的做法,從金額提及次數、比例提及次數、審計報告某事項敘述的詳細程度、審計程序數量、結論性評價以及是否利用專家工作這六個方面展開,進行定性綜合指標的加工。具體做法為:(1)統計事項描述段中貨幣金額提及次數。(2)統計事項描述段中百分比出現的次數。(3)統計審計報告中某項事項描述段的字數,并取對數。(4)統計審計應對段中的審計程序數量條數,并取對數。(5)人工解讀審計報告中的結論性評價,若表述為“關鍵審計事項的金額估計是合理的”,賦值為 3;“關鍵審計事項的金額估計是可接受的”,賦值為 2;“沒有發現關鍵審計事項的金額估計存在重大問題”,賦值為1;若沒有結論性評價,賦值為0。(6)如果審計師利用了專家工作,取1;否則取 0。在此基礎上,運用熵值法賦權計算得分,構建定性綜合指標,用 Score表示。

3.控制變量:參考石青梅和徐涵等(2021),本文選取如下控制變量:公司規模(Size)、資產負債率(Lev)、營業收入增長率(Growth)、產權性質(Soe)、兩職合一(Dual)、獨立董事占比(Indrate)、董事會規模(Board)以及事務所類型(Big4)為控制變量,同時對行業和年份進行了控制,變量設計和定義見表2。

表2 變量定義及測量方法

(三)模型設計

為檢驗雙無控制與關鍵審計事項的關系,本文構建如下模型:

其中,i代表企業;t代表年份;a0為常數項;a1為解釋變量的回歸系數;基于上述理論分析,本文預測a1顯著為正,即在其他條件不變的情況下,雙無控制會促進關鍵審計事項的披露。

五、實證結果與分析

(一)描述性統計

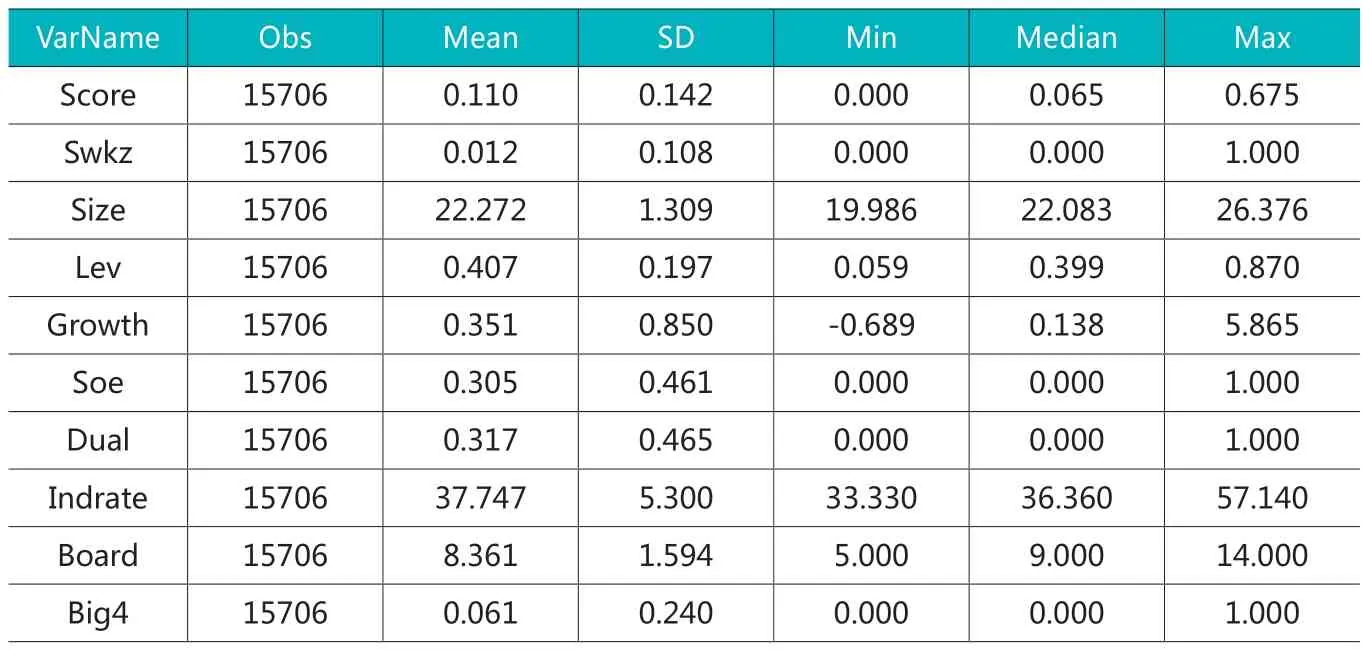

表3列示了主要變量的描述性統計結果。由表3可知,關鍵審計事項的最小值和最大值分別為0.000和0.675,說明審計師披露的關鍵審計事項存在較大差異,雙無控制均值為0.012,說明樣本中1.2%的上市企業屬于“雙無控制”企業,且均值0.011大于中位數0.000,雖然雙無控制企業整體偏少,但上市公司股權結構呈現多樣化發展趨勢。

表3 主要變量描述性統計

(二)主回歸與影響機制分析

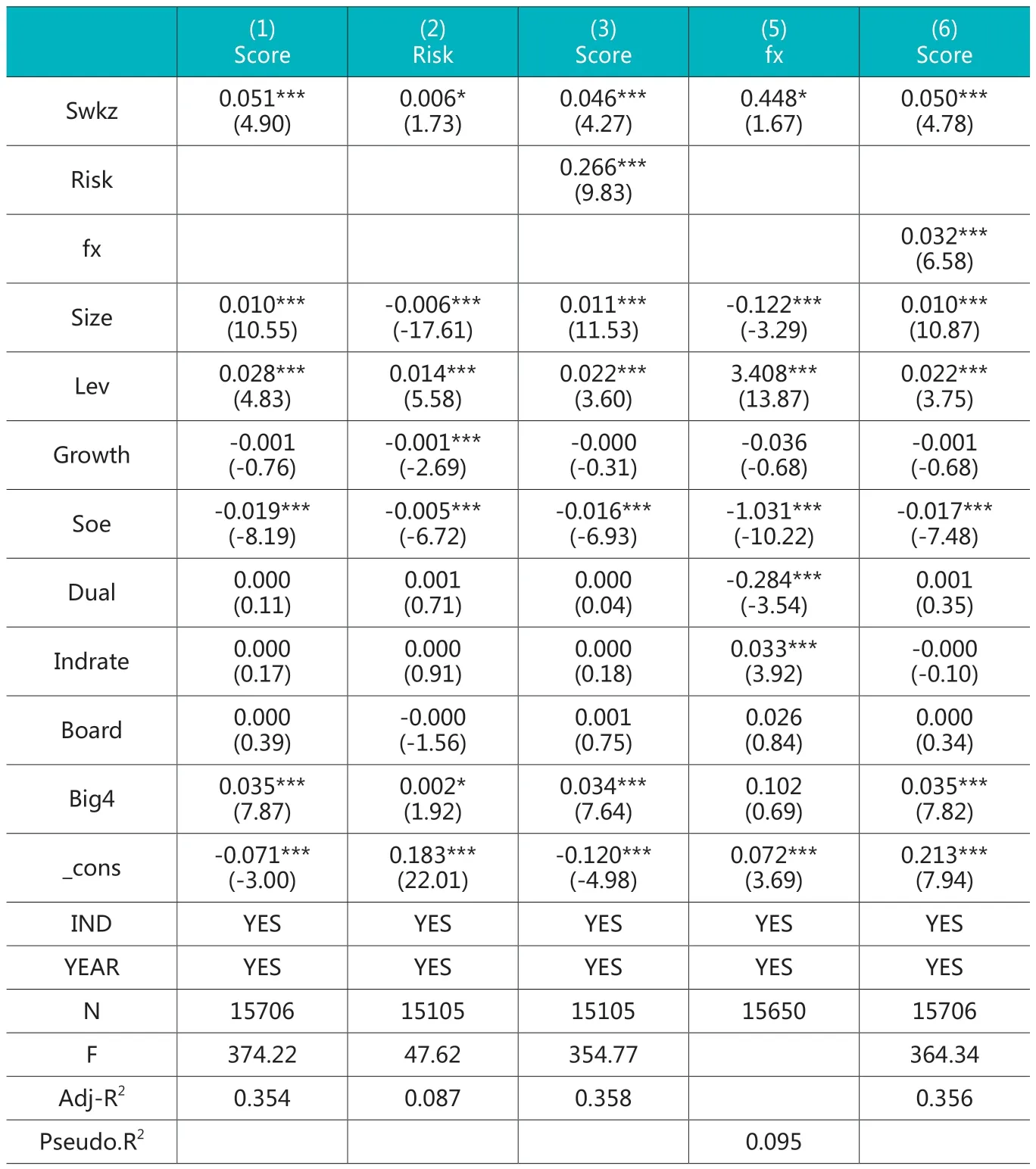

1.主回歸分析。為了驗證假設1,本文對模型(1)進行OLS回歸。回歸結果見表4,第(1)列中Swkz的系數為0.051,在1%的水平上顯著為正,表明“雙無控制”企業可以促進關鍵審計事項的披露。驗證了假設1。

表4 主回歸和機制檢驗

2.影響機制分析。基于前文理論推導,雙無控制企業通過增加經營風險和重大錯報風險進而促進了審計師對關鍵審計事項的披露。為了檢驗上述機制,本文基于溫忠麟等(2014)中介效應三步法進一步構建如下模型,其中,M為中介因子,分別表示經營風險和重大錯報風險。其他變量同模型(1):

第一,雙無控制、經營風險與關鍵審計事項。借鑒劉志遠等(2020)的方法,以企業盈利的波動性σ(ROA)衡量風險承擔水平,ROA 為企業相應年度的息稅前利潤(EBIT)與當年末資產總額的比率。具體做法為:先對企業每一年的ROA采用行業年度平均值進行調整,然后計算企業在每一觀測時段內經行業調整的 ROA 的標準差(Risk)度量經營風險,該值越大,表明企業經營風險越大。表4列示了經營風險的機制檢驗結果。第(2)列中Swkz的系數為0.006,在10%的水平上顯著,表明雙無控制企業顯著增加了企業的經營風險;第(3)列中Swkz的系數為0.046,Risk的系數為0.266,且均在1%的水平上顯著為正,表明雙無控制企業通過增加企業經營風險進而促進了關鍵審計事項的披露。

第二,雙無控制、重大錯報風險與關鍵審計事項。借鑒邱學文和吳群(2010)做法,若上市公司違規受到處理或被出具非標準的審計意見就認為存在重大錯報風險(fx=1),否則fx=0。表4列示了重大錯報風險的機制檢驗結果。第(5)列中Swkz的系數為0.448,在10%的水平上顯著,表明雙無控制企業會增加企業的重大錯報風險;第(6)列中Swkz的系數為0.050,fx的系數為0.032,且均在1%的水平上顯著為正,綜合表明雙無控制通過增加重大錯報風險進而促進了關鍵審計事項的披露。

(三)穩健性檢驗

為了使研究結論更加穩健,本文進行了如下一系列的敏感性測試。

1.替換關鍵審計事項衡量指標。重新度量關鍵審計事項變量。(1)借鑒李延喜等(2019),采用審計師在審計報告中溝通的關鍵審計事項的數量進行度量,用N_KAM表示。(2)借鑒石青梅和徐涵等(2021),將關鍵審計事項數目(N_KAM) 構建為虛擬變量 (DUM_KAM),當審計師披露的關鍵審計事項數目大于同行業同年度中位數時,賦值為1,否則為0,用DUM_KAM 表示,并進一步采用 Logit模型進行檢驗。回歸結果如表5列(1)(2)所示,Swkz的系數為分別為0.101、0.310,均在10%的水平上顯著為正,表明替換被解釋變量后研究結論仍然成立。

表5 穩健性檢驗回歸結果

2.剔除疫情時間段影響。為排除疫情對實證結果的干擾,我們剔除2020-2021年的樣本,重新對模型(1)進行回歸,結果如表5列(3)所示,Swkz的系數為0.069,在1%的水平上顯著為正,表明剔除疫情時間段后研究結論仍然成立。

3.內生性檢驗。(1)緩解雙向因果關系的內生性。本文采用未來一期的關鍵審計事項F.Score替代同期關鍵審計事項Score重新進行回歸,以緩解可能因雙向因果關系導致的內生性問題。回歸結果見表5第(4)列,Swkz的系數為0.043,在1%水平上顯著為正,表明研究結論仍成立。(2)緩解雙無控制企業自身特征導致的樣本選擇性偏差。借鑒畢立華和羅黨論(2021),為了緩解可觀測變量的系統性偏差,本文在原有控制變量的基礎上選擇Size、 Growth 、Soe、 Dual 、Indrate 、Board 、Big4進行傾向得分匹配(PSM)。匹配結果見表6;回歸結果見表5,其中第(5)列,Swkz的系數為0.051,在1%的水平上顯著為正,表明樣本經過PSM傾向得分匹配后,結論仍然成立。

表6 PSM匹配結果

六、異質性檢驗

基于上述分析,雙無控制會增加審計師對關鍵審計事項的披露,但這種促進作用可能會因企業內外部治理環境的不同而存在差異。對此,本文按照企業內部治理能力與外部治理環境進行分組檢驗。

(一)企業內部治理能力的異質性分析

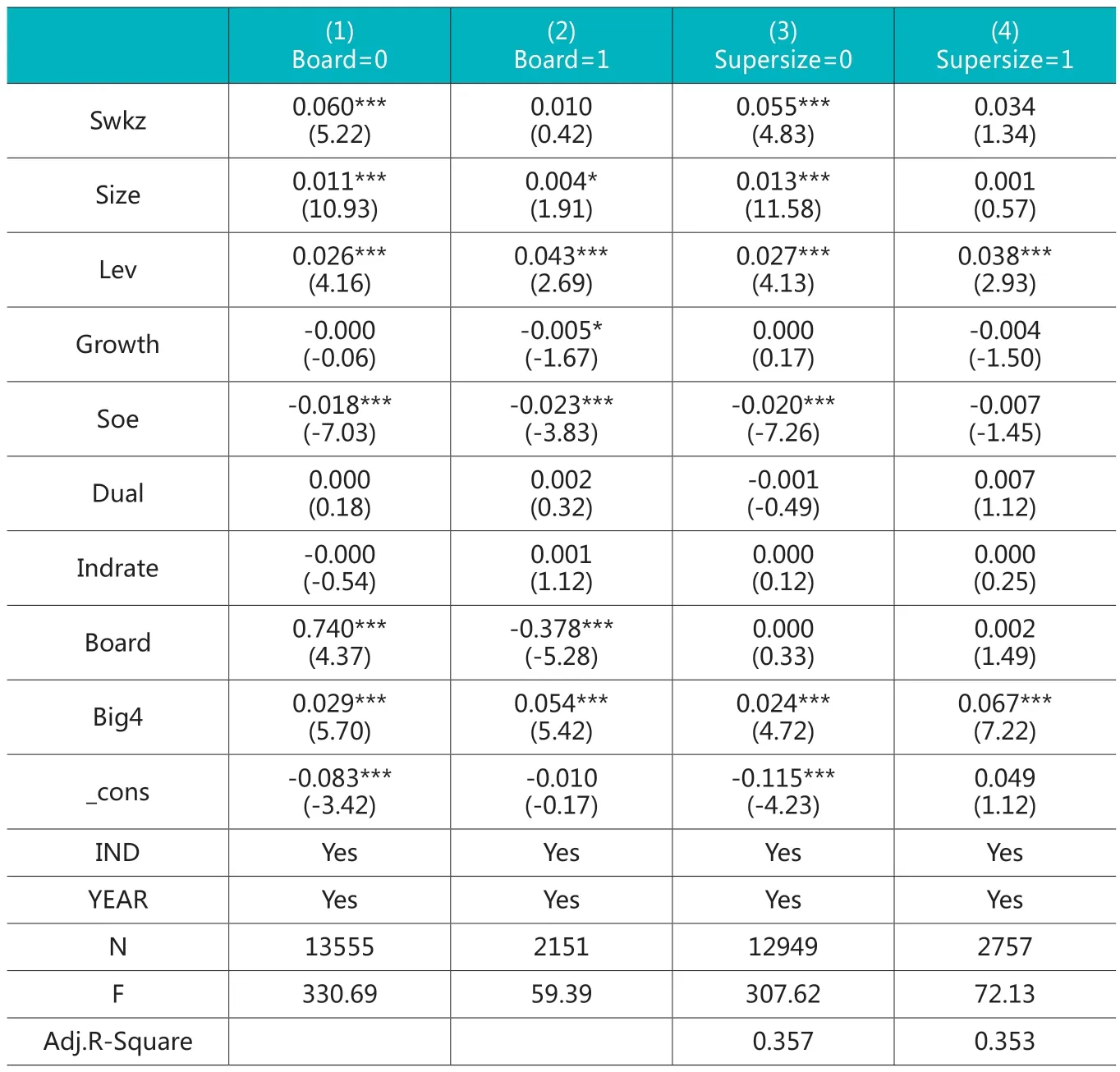

1.董事會規模。企業內部的董事會規模越小,其對內部的治理效應越弱,對管理者的監督和約束力度越小,雙無控制企業更易產生“道德風險”,進而增加管理者的投機行為,投機意愿又會促使管理者從事更多的冒險行為,增加經營風險。企業經營風險的增加會促使審計師增加對關鍵審計事項的披露。因此,本文預期,在雙無控制企業的董事會規模較小時,審計師會增加對關鍵審計事項的披露。借鑒賀立龍等(2020),本文以董事會成員總人數并取其自然對數衡量董事會規模(Board),按照行業-年度中位數進行高低分組,董事會規模高于行業-年度中位數認為其規模較大,賦值為1,否則為0。表7第(1)、(2)列檢驗結果顯示,董事會規模較小時(Board=0),其回歸系數為0.060,在1%的水平上顯著為正,而董事會規模較大時(Board=1)不顯著,表明在董事會規模較小時,雙無控制企業對關鍵審計事項披露的促進作用更顯著。

表7 異質性回歸結果

2.監事會規模。作為公司治理機制的一部分,監事會是為了防止管理層、經理等濫用職權,以及損害公司和股東利益而設置的監督機構。具體而言,企業內部的監事會規模越小,對管理層的監督越弱,管理者的機會主義動機凸顯,公司的經營風險增加。因此,本文預期,在雙無控制企業的監事會規模較小時,審計師會增加對關鍵審計事項的披露。借鑒賀立龍等(2020),本文以對監事會總人數取自然對數來衡量監事會規模(Supersize),并按照行業-年度中位數進行高低分組,監事會規模高于行業-年度中位數認為其規模較大,賦值為1,否則為0。表7第(3)、(4)列檢驗結果顯示,監事會規模較小時(Supersize=0),其回歸系數為0.055,在1%的水平上顯著為正,而監事會規模較大時(Supersize=1)不顯著,表明在監事會規模較小時,雙無控制企業對關鍵審計事項披露的促進作用更顯著。

(二)外部治理環境的異質性分析

1.分析師關注。分析師在資本市場中扮演著重要的角色,通過搜集和傳播信息,分析師在降低資本市場中信息不對稱問題上具有重要作用。面對雙無控制代理問題引發的經營風險,分析師關注越多,越有可能加工發酵信息,審計師會積極采取措施來應對規避。而增加對關鍵審計事項的披露是規避管理層機會主義行為的有效手段,也是審計師保護自身利益的有效保障。因此,本文預期,當雙無控制企業受到分析師關注較多時,審計師對關鍵審計事項的披露更充分。本文借鑒郭建鸞和簡曉彤(2021),采用一定時期內關注企業的分析師數量來衡量分析師關注度(Analys),并按照行業-年度中位數進行高低分組,分析師關注高于行業-年度中位數,則表示分析師關注度高,賦值為1,否則為0。表7第(3)、(4)列檢驗結果顯示,分析師關注度高(Analyst=1),其回歸系數為0.106,在1%的水平上顯著為正,而分析師關注度低(Analyst=0),其回歸系數為0.037,在10%的水平上顯著為正,兩組結果經過了組間系數檢驗(Chow Test=4.13,P值為0.000),表明在雙無控制企業受到分析師關注較多時,審計師對關鍵審計事項披露得更充分。

2.營商環境。審計師的職業活動會受到地區經濟環境和法律制度的約束。根據深口袋理論,在制度環境完善、市場化程度較高、投資者保護健全的地區,審計師面臨的訴訟風險和處罰風險較高,審計師會更加審慎的應對審計風險。我國各地區經濟發展水平不平衡,在營商環境較好地區,法律制度和投資者保護完善,審計師面臨的訴訟風險和處罰風險較高,基于“免責”考慮,審計師通常會選擇增加關鍵審計事項而規避潛在的法律風險,降低審計責任。因此,本文預期,當營商環境越好時,雙無控制對關鍵審計事項披露的促進作用更顯著。本文借鑒楊仁發等(2021)的做法,將包括宏觀經濟環境、市場環境、基礎設施和政策環境4個一級指標和15個二級指標的營商環境評價指標體系利用熵值法確定指標權重,進而較為客觀地測算出營商環境指數,并將該指數按照行業-年度中位數進行高低分組,高于行業-年度中位數則認為處于較好的營商環境,賦值為1,否則為0。表8第(3)、(4)列檢驗結果顯示,營商環境較好時(Envir=1),其回歸系數為0.056,在1%的水平上顯著為正,營商環境較差時(Envir=0),其回歸系數為0.030,在10%的水平上顯著為正,兩組結果經過了組間系數檢驗(Chow Test=2.74,P值為0.0023),表明當營商環境越好時,雙無控制對關鍵審計事項披露的促進作用越顯著。

表8 異質性回歸結果

七、結論與建議

雙無控制的風險效應會引起審計師關注。本文選取2017-2021年我國A股上市企業數據,實證檢驗企業雙無控制對關鍵審計事項的影響。結果發現:雙無控制能夠促進企業關鍵審計事項的披露。影響機制發現,雙無控制通過增加企業經營風險和重大錯報風險,增強審計師對關鍵審計事項的披露。異質性檢驗發現,在董事會規模較小、監事會規模較小、分析師關注較多、營商環境較好時,雙無控制對關鍵審計事項披露的促進作用更強。

基于上述研究結論,可以得到如下啟示:(1)對企業自身而言,應當合理安排股權結構,緩解代理問題,健全內部控制機制,加大董事會、監事會監督力度,抑制企業內部的機會主義行為,減少企業經營風險和重大錯報風險,確保內控目標的實現,實現企業高質量發展。(2)對審計師而言,應對雙無控制可能引發的審計風險足夠重視,保持必要的職業懷疑,增加對關鍵審計事項的披露,為利益相關者提供可靠的決策依據,保護投資者的利益。(3)對政府部門而言,要增加對雙無控制現象的關注,營造良好的營商環境,充分發揮外部環境應有的監督治理功效,維護資本市場的有效運行。