小說類文體隨文識字創新教學探析

李會

[摘 要]生字學習是學生整個語文學習的基礎。目前的生字教學存在不少弊端,如教學環節固定、教學過程千篇一律,這樣導致學生易產生審美疲勞,識字教學效率不高。在進行小說類文本的生字教學時,教師應以生字教學為載體,貫通全文,讓學生在生字學習中把握文章的內容、體會人物的情感、感受人物的品質。這樣教學,讓生字作為一根線,串聯起篇章的學習,既提高生字教學效果,又能促進學生對文本內容的深入理解、體驗。

[關鍵詞]小說類文體;生字教學;隨文識字

[中圖分類號] G623.2 [文獻標識碼] A [文章編號] 1007-9068(2023)04-0091-03

在小學語文教學中,生字教學往往占有很大的比例。但由于教學形式缺乏創新,學生往往已經習慣了生字教學的“套路”,尤其是小學高學段的學生。這就導致生字教學讓學生覺得索然無味,教學效果也不能得到保證。于是,筆者思考:怎樣才能重新點燃學生學習生字的興趣?如何把生字教學和篇章教學有機整合起來,以保障學生思維的連貫性?

一、問題提出

(一)現狀

筆者對501班學生學習生字的興趣和學習效果進行了問卷調查,結果顯示:在興趣方面5%的學生覺得生字學習很有趣,5%的學生學習興趣一般,67%的學生興趣不大,23%的學生完全沒有興趣;在學習效果方面16%的學生可以隨堂識記所有字音、字形,40%的學生可以記住一半,32%的學生能夠記住兩成,12%的學生完全記不住。

從以上數據可以看出:在興趣方面,多數學生對生字學習興趣不大;從學習效果來看,只有一少部分可以識記所有生字的讀音、結構,大部分只能識記幾個生字,還有少數學生完全記不住生字,需要課后花更多的時間、精力去學習。

(二)分析

產生這種現象的原因在于教學環節呈現碎片化、字詞句篇呈現割裂化的現象。

常態教學在生字教學環節時,教師往往把生字和文章分成兩個板塊進行教學,這種“跳躍式”的教學,會讓課堂出現割裂,需要學生不斷重新開啟自己的思維。而學生的思維能力還處于發展階段,對課堂的連貫和流暢依賴性比較大,因此這樣教學不利于學生思維的不斷發展,使學生對識字的積極性不斷消解。

久而久之,學生在生字學習環節產生了審美疲勞,更有甚者,會控制不住地走神,從而會影響整節課的學習。這種現象不僅會導致學生學習生字效果不好,積累的詞匯量小,并且會導致整節課的教學不具有整體性、連貫性,學生的學習不是階梯式、螺旋上升,不利于學生高階思維能力的發展。

二、實施對策

下面以統編語文教材五年級下冊《軍神》一課的教學為例,談隨文識字教學的策略。

(一)解讀教材,重構字詞教學

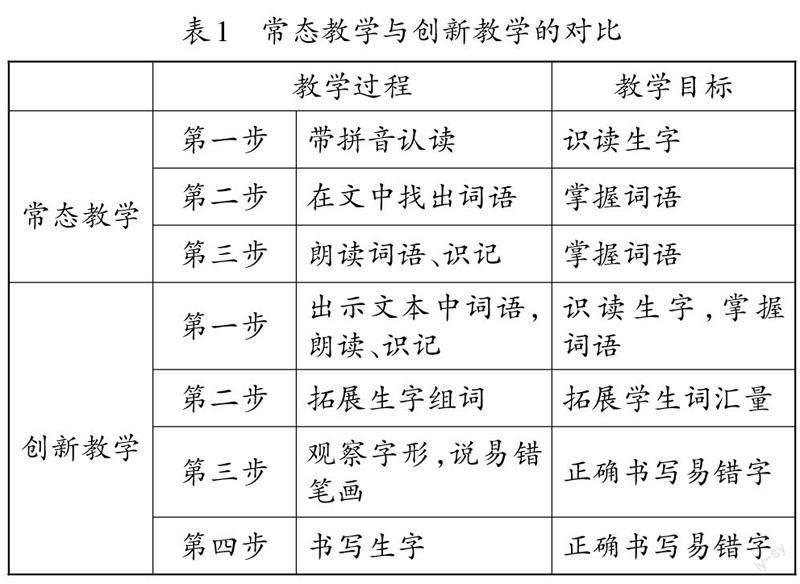

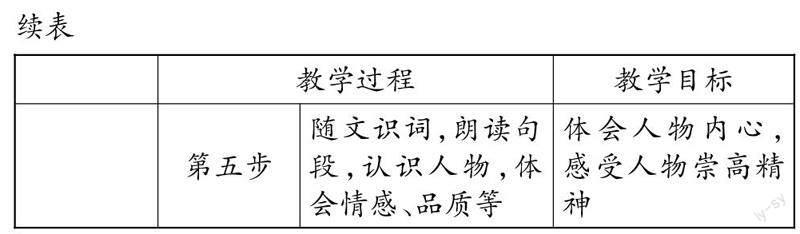

在教學設計中,為了達到教學目標,并解決生字教學的相關問題,筆者在研究教材之后,在常態教學的基礎上做了一些新的嘗試。(見表1)

常態教學常常到了詞語朗讀、識記這一步就戛然而止了。在課堂教學中,筆者并沒有停止挖掘,除了拓展學生詞匯量、讓學生正確書寫以外,還抓住每個生字、詞語的特點,把它們當作整篇文章的“文眼”,通過反復去認識生字、詞語,這樣,不僅讓學生加深記憶,還達到了用生字、詞語串聯起整篇文章的內容,體會文章的情感、感受人物的品質的目標。之所以做以上創新,基于筆者的以下幾點思考。

1.解決生字教學碎片化、字詞篇章割裂化的問題

生字教學應該打破以往碎片化的模式,改變以往為教生字而教生字的狀態。生字教學應該是為整篇文章的學習服務的。不論是學習的素材、學習內容,還是學習目標,都是系統的,沒有割裂的。

生字教學指向的是貫通的思維,生字的學習能促進學生思維的遞進發展,字詞句篇的教學應該具備整體性,教學目標指向學習方法的建構,實現思維的進階,從而讓學生從知識淺層的認知走向內容的了解、人物性格的分析,最后體驗作者表達的思想感情。

2.順應學生的認知特點,促進語文要素的落實

生字教學應符合學生的認知特點,使學生學習過程中的思維順應進階,教學情境應該具有整體性,就一個話題而打開全文的中心,以一個生字為眼睛,打開一扇窗。生字的學習也應指向單元語文要素的落實,并為學生提高語文素養服務。

(二)實施教學,關注學生思維

基于單元語文要素與本課生字教學要點和重點的分析,在關注學生思維連貫性的基礎上,筆者初步探索了小說類文本的識字教學過程。

1.生字聯詞,正確掌握生字

小學高段的學生已經掌握了一些識記生字方法。通過預習,學生對本課需要掌握的生字有了一定的了解。因此,筆者采取直接出示文中詞語的方法,生字聯詞,讓學生在詞語中認識生字。

(1)掃除文中字詞的障礙

本課要求認識五個生字。課堂上筆者直接出示了包含五個生字的詞語,讓學生認讀。個別學生在認讀“衷”字時有困難,因此筆者把該字作為生字識讀環節的重點,通過各種方法讓所有學生掌握這個字的音、形、義。

在正確朗讀詞語的基礎上,筆者結合課前預習中的情況,著重對“沃、衷”兩個生字的書寫進行了指導,讓學生觀察字形,強調重點筆畫,并隨堂書寫,加強記憶。

(2)注重課外詞語的積累

語文學習的外延非常廣,因此學生掌握一定的詞匯量非常關鍵。在掌握本課五個課內詞語的基礎上,筆者讓學生自己給生字組詞,掌握了肥沃、沃土、衷心、言不由衷等詞語。

2.字通全文,用一字串一類

如何將幾個生字的學習把全文貫穿起來是本課教學中的重中之重。首先,生字的選擇很關鍵,既要是學生掌握的難點,又要能夠從人物、情感等方面把整篇文章貫穿起來。其次,在教學的過程中要讓學生不出“戲”,思維保持連貫性的狀態。筆者選擇了“沃”“衷”“堪”這三個生字以及它們在文本中的詞語“沃克”“由衷”“堪稱”來把整篇文章“串”起來,通過引導學生對相關文本進行反復朗讀,達到使學生把握文章內容、體會人物情感、感知人物精神的教學目標。

(1)抓故事的線索學生字——“沃克”

①關注人物身份,聯系特定習慣

筆者提醒學生注意沃克的身份,因為這跟把握文章內容息息相關。學生很快能夠找出沃克的特殊身份—— 一位曾經當過軍醫的德國醫生。筆者讓學生聯系自己的生活,談一談醫生都是怎么工作的,醫生給自己一種什么樣的印象。由于“軍醫”這個身份離學生的生活較遠,筆者讓學生想一想自己看過的影視作品里,軍醫是在什么樣的環境中工作的,每天面對的是什么樣的場景。學生能夠總結出:戰爭年代的軍醫在戰場上工作,每天面對的都是槍林彈雨、血肉橫飛的場面,軍醫們應該是冷靜甚至冷漠的。課文中也有相關的描寫,學生可以很快找出來:“沃克醫生端坐在桌后,他頭也不抬,冷冷地問:‘你叫什么名字?’”

②站在人物視角,抓住故事線索

學生能夠從沃克醫生的角度看到,這篇小說寫了手術中有一位特殊的病人,他面對傷情的從容鎮定讓沃克醫生斷定他的身份不是郵局職員,而是一名軍人。在手術后,沃克醫生被他的精神打動,稱贊他是“軍神”。

筆者給出提示性的幾個詞語:人名兩個(沃克醫生、劉伯承),稱呼三個(病人、軍人、軍神),讓學生用上這幾個詞語,說說文章寫了一件什么事。學生以這幾個詞語作為抓手,能夠很容易地說出文章的主要內容:沃克醫生發現一個病人是軍人,在給他動完手術后夸贊他是“軍神”,后來知道他就是劉伯承將軍。

由此,在對“沃”這個生字的學習中,學生把握住了全文的主要內容,并且在反復的認讀中,鞏固了對這個生字的掌握。在后續的練習中,學生沒有出現寫錯的情況。

在小說類教學中,抓故事線索、梳理故事的內容能夠幫助學生更好地理解故事,而用一個生字的教學串起整個故事的線索,切口小,學生容易接受;反復識記,效果較好;逐步深入,符合學生思維特點。

(2)抓人物情感學生字——“由衷”

筆者通過一系列教學環節,讓學生在生字“衷”的學習中,體會到沃克醫生對劉伯承將軍的情感轉化過程,從而準確地把握住文章的寫法:文章通過人物的語言、動作、心理等描寫,表達了人物的情感。

①觀察生字字形,理解詞語意思

通過觀察字形,學生能夠說出“衷”字由“衣”和“中”組成。“衷”字本義為“內衣”,后來引申為“內心”。了解了本義和引申義后,學生可以推測出“由衷”的意思是“發自內心”,“言不由衷”的意思是“說的話不是發自內心的”,從而理解了這個詞語。

②關注前后變化,體會人物情感

通過“沃”字的學習,學生知道沃克醫生應該是冷靜甚至有些冷漠的,但文中的句子“脫去手術服的沃克醫生擦著汗走過來,由衷地說:‘年輕人,我真擔心你會暈過去。’”出現了違背軍醫這種既定印象的行為,學生很快能夠找出,沃克醫生“擦著汗”,說明他在動手術的時候很緊張。通過前后的對比,學生更能感受到人物前后情感的鮮明變化,從而自然而然產生疑問:為什么沃克醫生的情感會發生這樣的變化?這個問題與下一個教學環節緊密相關,讓學生在思維連貫的情況下自然而然地過渡到下一個階段的學習。

文本中往往會有能夠體現出人物情感的生字,而對小說類文本的教學,人物情感是如何表達的是必不可少的教學環節。因此,找出這個生字,通過這個生字的學習串聯起人物情感的表達,不失為小說類文本生字教學的一個很好的方法。

(3)抓人物精神學生字——“堪稱”

“堪”是要求學生掌握的“二會”字。通過聯系課文內容:“沃克醫生驚呆了,大聲嚷道:‘你是一個真正的男子漢,一塊會說話的鋼板!你堪稱軍神!’”學生可以推測“堪稱”的意思是“可以稱得上”。沃克醫生在說這句話的時候是非常激動的,學生通過文本中的兩個感嘆號以及人物的神態描寫“驚呆”都能夠感受得到。課堂上,筆者讓學生進行多種形式的朗讀,使他們感受到沃克醫生的震驚和敬佩。那么劉伯承為什么堪稱“軍神”呢?這是教學中的一個重點,同時也是讓學生感知人物精神品質的一個最好的問題。

①圈畫批注交流,掌握描寫方法

學生通過圈畫批注、討論,能夠找出課文中相關的句子。通過沃克醫生的語言描寫,劉伯承的神態、語言、動作描寫,寫出了手術的難度之大,劉伯承在手術前堅決不用麻醉劑、手術中一聲不吭、手術后一刀不漏地報出刀數,為讀者刻畫了一個從容鎮定、意志如鋼的英雄。

②閱讀補充資料,感悟人物精神

知其然也要知其所以然。筆者抓住劉伯承說自己“今后需要一個非常清醒的大腦”這句話,提出了一個問題:清醒的大腦對他為什么那么重要?讓學生通過閱讀補充資料來談談自己的看法。

原來這場手術的背后是一場戰爭,而一場戰爭的背后,則是急需守衛的祖國母親、處在水深火熱中的同胞、長眠于戰場的手足兄弟。通過分析,學生能夠感受到,劉伯承身上背負著保家衛國的責任,所以他用自己鋼鐵般的意志承受常人無法承受的肉體痛苦,也踐行了“茍利國家生死以,豈因禍福避趨之”的人生信念,這也是本單元的人文主題。

通過這一教學過程,學生被劉伯承這一人物身上如鋼的意志力、強烈的家國責任感深深地打動。除了感受人物精神以外,小說主題的把握也暗含在這個詞語中。通過一個詞語的學習,不僅讓學生感受了人物的品質,而且能夠提煉出小說的中心思想。

在《軍神》這一課的教學中,筆者通過三個生字的隨文教學,讓學生整體把握住課文內容、感受了人物的情感和精神品質,掌握了生字的讀音和字形,并且讓生字教學與篇章教學有機融合在一起,讓學生的思維在整節課中一以貫之,不發生割裂,有利于學生的思維連貫性以及思維的階梯式、螺旋式上升。

對生字教學的研究不能止步于此,我們還應該思考許多問題,如課堂練習與課后練習、聽寫等環節,如何更加有效地讓學生掌握與鞏固生字?我們將帶著這些問題繼續生字教學研究的腳步。

(責編 韋淑紅)