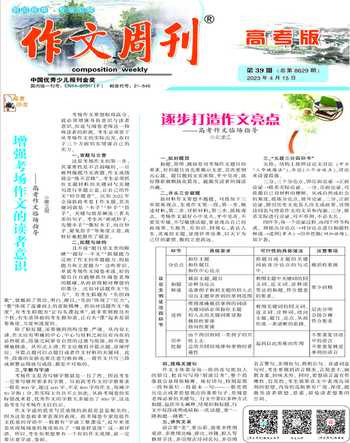

調動感官,精選獨家材料

唐惠忠

技法點撥

材料是文章的血肉,任何一個善于寫作的人,都會在選材上下功夫。李漁在《閑情偶寄》中指出:“人惟求舊,物惟求新。新也者,天下事物之美稱也。而文章一道,較之他物,尤加倍焉。”考生要學會用發現的眼睛,選取人無我有、人有我新的材料,選用富有獨特體驗的材料。人云亦云是選材的常見病,要克服這一毛病,就要學會挖掘只屬于“我”的獨特體驗。在寫作時,考生要調動自己的感官,讓生活中的各種材料處于獨特的自我體驗的觀照之下,獲得別人所沒有發現的新價值。

這類感悟體驗的獨特性在于不囿于前人所云,而是站到放眼世界文明、推動時代發展的高度辟出新見,顯出大氣。換言之,“獨家材料”不僅指材料本身,而且指與材料緊密相連的考生的觀點感悟和思想境界。比如朱瑋同學的作文《你好》,詳寫了自己三游西湖的體驗:一游是“無限的風光”,二游是“人文的探尋”,三游則是“尋覓精神價值”。在二游部分,提及“見證隱逸文化的《舞鶴賦》刻石、林逋墓,見證藏書文化的文瀾閣,見證印學文化的西泠印社”等;在三游部分,主要寫了三堤——白居易的“白堤”、蘇東坡的“蘇堤”、楊孟瑛的“楊工堤”,尤其寫到了白堤的幾個數字(“一湖清水,一道白堤,六井清泉,二百首詩”)。這樣調動自己的所見所聞所感,就很有力度地彰顯了自身的獨特體驗。

范例分析

現如今,網絡信息飛速發展,街頭巷尾步履匆忙的行人中有許多人不再“眼觀六路,耳聽八方”,而是緊握手機,不時搖動。我也有一部手機,每天刷動態、搖紅包……我被手機捆綁,為別人的生活而生活,為別人的悲喜而悲喜。搖一搖,搖出新聞,對別人的事情評頭論足;搖一搖,搖到幾元錢紅包,便開心得無以復加。這樣的生活令人沉迷,但細細想來又乏味單調。沉迷于“搖紅包”和“搖一搖”中,我竟然已經很久沒去看望外婆了。

外婆愛看戲,正好有人送了她兩張“白局”戲票,我便陪她去看。

白局是南京地區的古老曲種,已有700多年的歷史,隨著南京織錦業的發展變化而起落,是一種有著濃郁地方特色的說唱藝術。但是如今,白局演出越來越少了。“蠻難得的戲。”前往看戲的路上,外婆突然感嘆了一句。

戲臺上,三名女子身著旗袍并排而坐:旁邊兩人一人執二胡,一人抱琵琶;中間那位女子手拿快板,輕啟朱唇,唱到高潮處,快板輕搖,聲聲清脆,一首《莫愁四弄》驚艷四座。一曲終了,余音繞梁,眼前的女子仿佛是那個身世悲凄的莫愁女,癡癡地抬起手,快板搖動擊打,歌喉唱出悲歌。我沉醉其中,等我回過神時,早已謝幕,哪里還有“莫愁”!

外婆牽著我的手回家,她的手粗糙,指節寬大。我曾問外婆為何她的手如此粗大,她說她年輕時在絨花廠工作,絨花的制作很是繁雜。“南京絨花那時可有名氣了!”每談及此,外婆總難掩自豪,臉上的皺紋都好像在跳舞。

外婆給我看她結婚時戴的絨花,很美,點綴在大大的鳳冠上。外婆開心地搖著手中的絨花,說那是她自己做的。絨花制作工序繁雜,加之費時勞心,現在已鮮有人愿做了。“我也老了,做不動了……”外婆感嘆道。我聽得出,她的嘆息里滿是對逐漸凋零的傳統手藝的無奈與惋惜。

我的眼前出現了一雙雙手:有時髦女郎搖動手機,涂滿蔻丹的手;有裹著旗袍的江南女子搖動快板,如柔荑般細嫩的手;還有我的外婆——那雙制作絨花、搖動絨花的粗糙的大手……我的心里百感交集。

在無眠的深夜,我們關注著別人的生活,樂此不疲地搖動著手機,卻忘卻了身邊的人和那些更值得我們關注的事。我們何不用這些時間聽聽白局票友的彈唱,學一點制作絨花的傳統手工技藝呢?

搖一搖,莫搖走老傳統,搖碎舊時光。

——江蘇南京東山外國語學校趙蘭《搖一搖》

點評

考生獨具慧眼地捕捉到“搖一搖”這一動作,展開聯想,調動所見所聞所感,以獨家材料揭示主旨。作文由“現如今,人們緊握手機,不時搖動”“刷動態,搖紅包”“被手機捆綁”,寫到“白局”戲臺上裹著旗袍的江南女子搖動快板,以及外婆那粗糙的大手搖動自己親手制作的絨花。這些零星的材料,用一個“搖”的動作細節串聯在一起,最后勸誡人們,“搖一搖,莫搖走老傳統,搖碎舊時光”。