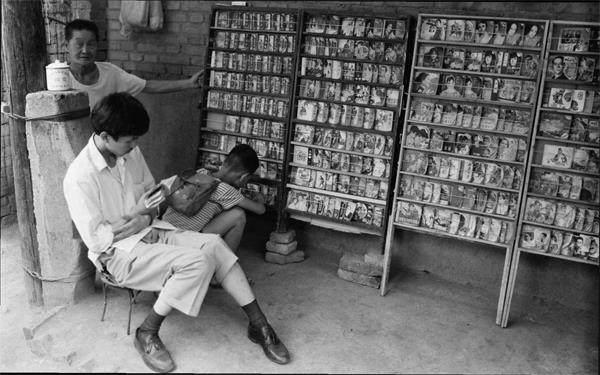

小街口的小人書攤

俞萬林

20世紀五六十年代,小人書攤曾經遍布北京城的大街小巷。

小人書,學名連環畫,它以環環相扣的連續的圖畫形式來刻畫人物的形象,敘述故事的情節。1889年以書籍的形式出版發行的石印本連環畫《三國志》問世。1925年,當時上海世界書局出版了古典文學名著《西游記》等畫冊,在書的廣告上,印著連環畫是世界書局所首創,從此連環畫的名稱就叫開了,但北京人仍然叫它小人書。

20世紀五六十年代,小人書是少年兒童的主要讀物,發行量數以億計。據毛澤東的衛士回憶,毛澤東也愛看《三國演義》一類的連環畫。謝靜宜在《毛澤東身邊工作瑣憶》一書中回憶:在一次從北京到杭州的旅途上,毛主席給她推薦了183本小人書看,在每本書的封面或扉頁上均有主席的親筆批語,如在《瘋和尚》書的扉頁上主席批語是,“美妙的文學作品,尖銳的階級斗爭”。毛主席還對謝靜宜說:“寫歷史故事的小人書也不錯,可以了解一些歷史知識,而且幾個小時就把它看完了。但真正懂得歷史,就不那么容易了,要看正書”。《雷鋒》連環畫還曾列入全軍學習書目中,累計印了200萬冊。所以,小人書不僅小孩看,大人也看。

當年的小人書數量最多、流行最廣的是便于攜帶的64開本,由北京、上海、天津等地的人民美術出版社出版。作者們用素描、水彩、木刻、漫畫等形式,創造出許多精品之作。其中用線描形式表現的居多,線條生動流暢,黑白分明,畫面精致,印刷十分精美,深受讀者喜愛。特別是很多小人書的作者都是著名的畫家,如《東郭先生》的作者劉繼卣、《渡江偵察記》的作者顧炳鑫、《山鄉巨變》的作者賀友直、《王孝和》的作者華三川、《列寧在1918》的作者程十發、《屈原》的作者劉旦宅、《西廂記》的作者是女畫家王叔暉,60冊的《三國演義》則由劉錫永、徐正平、陳光鎰、凌濤、盧汶五位畫家聯手創作,115個人物形象個個栩栩如生。小人書的前幾頁往往把書中主要人物的形體打扮集中介紹給讀者,畫面下方是精練生動的文字說明,有時把對話直接反映在畫面上。遇到有生僻的字,還用拼音標出,看小人書帶識字。當時大部分連環畫都是黑白畫面,由于彩色印刷成本高,印刷技術要求也很高,彩色連環畫極少。

小人書的內容十分廣泛,種類繁多,僅1951年至1956年五年間,全國就出版了1萬余種,到1960年代初期達到最高峰。當年位于帥府園胡同西口的王府井新華書店少年兒童讀物門市部一進門左側整面墻的書架上,擺的都是小人書:歷史的、現代的、中國的、外國的、童話的、電影戲劇的,各種題材,應有盡有。我曾在那里買了《小貓釣魚》《雞毛信》《我要讀書》《鬧天宮》《三毛流浪記》等好幾本小人書。1950年代,大量的蘇聯文學作品被譯介到中國,小人書起到了宣傳普及的作用,像《鋼鐵是怎樣煉成的》用400多頁的篇幅描述了保爾在艱難困苦的環境中和尖銳復雜的斗爭中,把自己磨煉成鋼鐵般戰士的艱難過程,成為當時青少年學習的榜樣。我也在這時看了《卓婭和舒拉》的小人書,第一次接觸了外國文學。

還有一種電影小人書是由一幅幅連貫性的電影劇照配文字腳本組成的,把一個個鏡頭固定在紙上,畫面呈藍黑色,如同在看電影。在那個電影放映無法普及的年代,在一定程度上滿足了人們對電影的渴望。這類小人書大多由中國電影出版社出版,我的同學姜堅白的母親在出版社工作,凡是新出版的電影小人書,他家里都有,常常約我到他家里,拉出放在床下裝著小人書的木箱,任我挑選,《鋼鐵戰士》《翠崗紅旗》《攻克柏林》《海軍上將烏沙科夫》,很多沒看過的電影都通過看小人書補上了。

隨著小人書的流行和人們對小人書的渴求,從事租書業務的小人書攤應運而生,這對于那些想看又無錢購買的人來說,不用買,只用很少的錢就能看一本,無疑是件大好事。對于擺書攤的人來說,租書收來的錢遠高于買書的錢,書歸自己所有,好處顯而易見。于是街頭巷尾出現了不少租書攤。記得當時在東直門北小街南口就有個小人書攤,它位于一進街口路東靠近兒童食品廠的地方,沿著兩面住戶的山墻,用幾根木柱和帆布搭了一個棚子,里面四周用磚頭支著木板供人們坐著看書。棚子里有一張床板擺著各種題材的小人書,沿墻和帆布還拉起了幾道麻繩,一本本書翻開搭在上面,琳瑯滿目。為了減少損壞程度,每本小人書都用牛皮紙加了層封皮,封皮上用毛筆寫上書名,工整的小楷顯示出攤主不凡的書寫水平。店主是位上了年紀的老人,總是穿著一件灰色長衫,冬天戴著一頂瓜皮帽,坐在床板旁一個矮凳上,靜靜地陪著看書的人們。

在攤里看書的人大部分是周邊住戶的孩子,也有一些喜歡小人書的成年人。租借小人書很便宜,在攤里看,每本1分錢,200頁以上每本2分錢,挑好書坐下就看,看完連書帶錢交給攤主。如借走回家看,則每本每天2分錢,200頁以上每本每天4分錢,挑好書后交給攤主,攤主戴上老花鏡仔細地將租書人的姓名、地址和所借小人書的書名記在本子上,收了租金就可以拿走了,第二天還書時再把記錄逐一劃掉,印象中似乎沒有什么押金,全憑信用。我多次在攤上租借成了熟客,挑完書拿過本來自己登記,攤主只掃一眼,點點冊數就行了。

攤上小人書種類很多,每有新書出版,不幾日就會擺在書攤上。我每天放學回家總要經過這家書攤,都要進去看看,但我從來沒有坐在書攤里看,都是租回去和家里大人一起看。母親和姑姑都有小學文化,在操勞家務之余,也喜歡看小人書,就是父親晚上下班回來吃完飯,有時也會給我講小人書中的故事。這樣,一本書好幾個人看,有時還可多看幾遍,多花一倍的錢會有幾倍的功效,太值了。我曾在這里租看了《鐵道游擊隊》《岳云》《小城春秋》等許多本小人書,給家里大人租過《三里灣》《山鄉巨變》《梁山伯與祝英臺》等她們愛看的小人書。在那個年代,這樣的小人書攤很多,從某個角度上來說,起到了推廣文化、普及知識的作用。

如今,這種影響了數代人的、雅俗共嘗、老少皆宜的小人書只能在潘家園、護國寺等舊書攤上找到了,一些有特色、印數少的版本成了收藏品。小人書和小人書攤已成為歷史的記憶。