蔡倫:造紙術的“改良者”還是“發明者”?

趙玉龍

造紙術與火藥、指南針、活字印刷術并稱為中國古代的“四大發明”,但關于造紙術的發明時間,以及東漢蔡倫究竟是造紙術的發明者,還是改良者,學術界一直莫衷一是,沒有形成統一的看法。

根據劉光裕先生多年的研究,蔡倫在元興元年(105)發明了“蔡侯紙”,并指出,蔡倫以前盡管已經有紙,但蔡倫之前紙的概念,與蔡倫所造紙并不是一回事。具體而言,主要指某些書寫文字的縑帛紙、幡紙和絮紙。他認為,考古發現的蔡倫以前的紙,具有紙的形狀,尚不具有紙的功能,稱為紙狀之物。蔡倫所造“蔡侯紙”才是真正意義上用于書寫的紙。蔡倫是集漢代造紙技術之大成的杰出科學家,是把中國的造紙技術從不成熟階段提升到成熟境界的偉大發明家,他發明了完整而成熟的造紙技術。這個結論是比較可信的,讓人們對紛繁復雜的蔡倫造紙及相關問題有了比較清晰地認識,加深了對中國古代造紙術的理解。

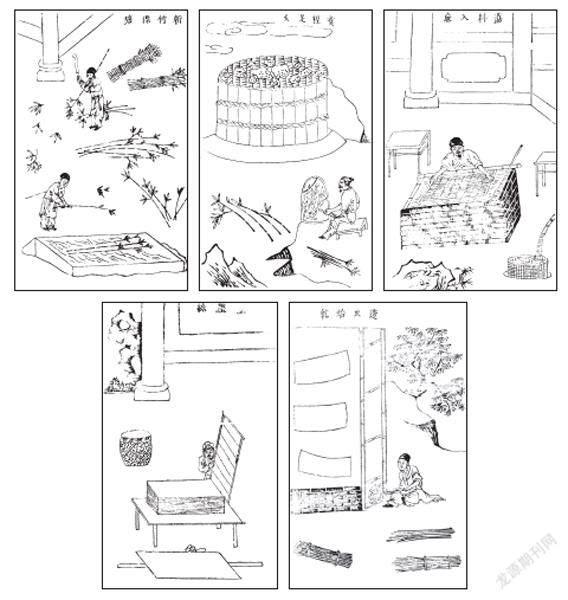

蔡倫是造紙術的發明者,而非改良者,20世紀以來陸續發掘出土的多批西漢時期的古紙并不能否定蔡倫發明家的地位。根據《后漢書·蔡倫傳》和《東觀漢記·蔡倫傳》中的記載,蔡倫作為造紙的最終成功者,實現了價廉而物美的既定造紙目標,主要在造紙原料和工藝兩方面取得了有效突破。在造紙原料方面,蔡倫以廢棄麻料(“麻頭及敝布、魚網”)與樹皮(“樹膚”)造紙,降低了生產成本,提高了生產效率,這屬蔡倫首創;在造紙工藝方面,蔡倫的工藝流程主要包括“切料與脫膠”“舂搗紙漿”“抄紙與紙藥”三個方面,這形成了一套完整而成熟的生產工藝技術,這是蔡倫自己的發明創造。

基于以上結論,蔡倫能夠發明“蔡侯紙”,解決長期以來“縑貴而簡重,并不便于人”的書寫困境,主要是由于他在繼承總結前代造紙經驗的基礎上,具備了造紙成功的主客觀條件。

從主觀方面來看,蔡倫能夠發明“蔡侯紙”,主要是蔡倫具備造紙的天賦和才干。據《后漢書·蔡倫傳》記載,“倫有才學,盡心敦慎,數犯嚴顏,匡弼得失……永元九年,監作秘劍及諸器械,莫不精工堅密,為后世法”。東漢崔寔《政論》中又說:“有蔡太仆之弩,及龍亭九年之劍,至今擅名天下。”蔡倫曾封長樂太仆、龍亭侯,崔寔熱情贊揚蔡倫所造之弩和劍,這都說明蔡倫富有科學頭腦和發明家的氣質,善于制作各類器械,掌握的工藝科技達到了時代頂峰。蔡倫所造“蔡侯紙”,《后漢書》本傳說:“元興元年奏上之,帝善其能,自是莫不從用焉。”這反映出蔡倫博學多才,具有非凡的創造能力,其優異的科技成就與杰出的科技才能,得到了君主和時人的充分肯定。“莫不從用”說明蔡倫造紙成功之后,紙張的使用得到了廣泛普及。總之,蔡倫多方面的科技才能,是他造紙成功的一個重要條件。

從客觀方面講,主要有以下五個方面的原因:

一是“縑貴而簡重”的現實長期困擾著人們的生活,社會上迫切需求一種能夠代替縑帛和簡牘的新型書寫材料。《后漢書·蔡倫傳》中說:“自古書契多編以竹簡,其用縑帛者謂之為紙。縑貴而簡重,并不便于人。”簡牘作為書寫載體笨重而不便攜帶,縑帛又比較昂貴,且生產數量有限,普通人一般很難獲得。紙張相對簡牘,不僅體積輕便、易于攜帶,幅面寬闊、容字量大,而且表面平滑,書寫便捷。蔡倫造紙之前,簡牘和縑帛作為書寫材料,在中國至少已有約一千年的歷史,所以,簡牘和縑帛作為書寫載體其實已經困擾人們很久了,人們迫切需要擺脫“縑貴而簡重”的困境,尋求“便于人”的理想書寫載體。因而,漢代造紙不是盲目或無意識的行為,而是有明確的傳播與文化目的。

二是漢代經學興盛催生造紙術的發明。漢代經學經過西漢時期的發展,在東漢達到了鼎盛,統治者制定了一系列尊儒政策,促使全國教育得到極大發展,對書寫材料的需求也急劇增長,這是推動東漢造紙的基本動因與客觀基礎。漢武帝“獨尊儒術”后,儒學發展迅速,在官學教育之外,民間還有私學,這促使文化教育興盛,全國各地的書寫與閱讀需求急劇并不斷膨脹起來。特別是東漢儒學的進一步發展,經學教育空前繁盛,儒生在利祿的引導下,對經書和書寫材料的需求越來越多,日益認識到尋求簡帛之外書寫材料的緊迫性和必要性。一些儒生士子為了拜師問學,常遠赴千里之外訪求名師碩儒,希望得到他們的指點,獲得仕進機會。同時,東漢時期的最高學府太學和文化教育發達的地區大多集中在都城和大城市,許多士子為了學習經學,常背負沉重的經濟負擔,以便能夠讀書、抄書、作文,他們對當時書寫載體帶來的困擾感受更為深切,急需實惠便捷的書寫載體。

三是蔡倫造紙得到了漢和帝與鄧綏皇后的大力支持。蔡倫以尚方令的身份造紙是奉和帝之命,和帝死后又得到臨朝執政的鄧綏皇后的支持。漢和帝與鄧太后支持蔡倫造紙,主要是源于他們的執政理念和民本思想。“民惟邦本,本固邦寧”(《尚書·五子之歌》),他們知道民心、民意在國家興衰和政權興替中的決定性作用,造紙又是關系國計民生,與百姓日常生產生活密切相關的物質資料,所以他們執政時都特別重視民生,關心造紙,以致當蔡倫在元興元年(105)造紙成功后,“帝善其能,自是莫不從用焉”。(《后漢書·蔡倫傳》)蔡倫造紙不僅僅是一種個人行為,同時是一種國家意志和社會行為,能夠得到和帝與鄧后的支持,就意味著他不是孤軍奮戰,而是有國家力量作為后盾。

四是蔡倫擔任尚方令一職,為造紙提供了便利。《后漢書·百官志》記載,尚方令“掌上手工作御刀劍諸好器物”。可知,尚方令是負責為皇帝制作刀劍等精湛器物的專職官員。尚方是當時朝廷的高科技部門,聚集了全國最優秀的各類能工巧匠,這些工匠都可以為蔡倫造紙提供幫助。蔡倫至遲于和帝永元九年(97)從中常侍“加位尚方令”(《后漢書·蔡倫傳》),奉命造紙,開始有機會掌握國家最先進的綜合性技術力量,利用集體智慧,攻堅克難,去解決造紙中的重點疑難。同時還可以充分利用各方面研制條件,為造紙提供便利,最終獲得了突破。

五是蔡倫之前造紙經驗的積累。根據考古發掘,20世紀以來出土了多批西漢古紙,于此可以確定西漢時期已存在紙,蔡倫以前也已有人從事造紙,陳槃就指出:“紙之造作,不始于蔡倫。倫以前未嘗無紙,但質料有不同耳。”只是這些古紙在造紙原料和工藝上還不夠成熟,尚處于造紙的初級階段,不具有書寫功能。蔡倫要發明造紙術,生產出新型的書寫材料,其中涉及的科技知識和能力,至少涵蓋植物學、化學、物理學、機械學等學科,如果沒有前代科技成果的積累,并加以充分繼承和發展,僅憑社會需求和個人努力是無法實現的。可敬的造紙先驅們,為了生產出更好的書寫載體,大膽嘗試,反復實踐,積累經驗,一定經歷了無數次的失敗與痛苦,并仍然堅持不懈,克服困難與挫折,勇毅前行,為蔡倫造紙奠定了堅實基礎。蔡倫正是在無數造紙先賢技術與豐富經驗的基礎上,從中得到啟發和聯想,最終在關鍵技術上取得了突破,造出了優質紙品—蔡侯紙,并在社會上推廣應用。

蔡倫之前出土的西漢時期的古紙并不能否定蔡倫發明家的地位,蔡倫不是最早的造紙人,蔡倫之前已經有人開始造紙,只是尚處于探索、試制階段,不能用于書寫,且未得到廣泛應用。蔡倫能夠發明“蔡侯紙”,是主客觀因素共同作用的結果,在造紙原料和工藝上都遠遠超出了前人,取得了新的技術突破,是真正造紙成功的人,“發明家”之稱謂當之無愧。