日本靜嘉堂文庫藏孤本《津督院往來電》考述

吉 辰

(中山大學 歷史學系[珠海],廣東 珠海 519082)

東京的靜嘉堂文庫,是日本著名的私家圖書館與美術館。對于中國學界而言,該文庫最知名之處無疑是曾于1907年購得陸心源皕宋樓藏書四萬余冊,其中宋元珍本為數甚多。相對少為人知的是,該文庫還藏有若干近代中國珍貴文獻,如近年已被國內影印出版的辛亥革命前后袁世凱相關文件《袁氏秘函》。(1)劉路生、駱寶善、[日]村田雄二郎編:《辛亥時期袁世凱秘牘:靜嘉堂文庫藏檔》,中華書局2014年版。本文擬介紹該文庫所藏甲午戰爭孤本史料《津督院往來電》,并對其史料價值略加考釋,以便學界利用。

一、《津督院往來電》的概況

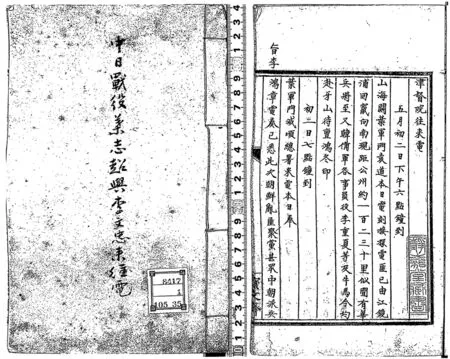

《津督院往來電》系朱絲欄抄本,一冊,共66葉,每葉9行。版心印有“寶文齋”字樣,應系天津著名南紙店寶文齋所制。封面墨書“中日戰役葉志超與李文忠來往電”,首頁題名則為“津督院往來電”,靜嘉堂文庫編目者即據此定名(見下頁圖1)。所謂“津督院”,即天津的直隸總督行轅。書中內容是甲午戰爭期間直隸總督李鴻章與直隸提督葉志超的往來電報,起自光緒二十年五月初二日(1894年6月5日),迄至同年十月十四日(11月11日),共278通。晚清高級官員收到的電報,往往會定期謄錄,裝訂成冊,方便保存與查閱,《津督院往來電》便是這樣的電報抄件。書中所收電報的標題,將李鴻章電稱作“來”電(部分注有收電時間),將葉志超電稱作“發”電(部分注有發電時間)。由此可知它是葉志超處抄錄的。具體抄錄時間雖不清楚,但筆者推測大約在葉志超被定罪之前,或系查辦所需(參見下文)。

以筆者所見,《津督院往來電》尚未得到中外學界的重視與利用。前述《袁氏秘函》的整理者曾注意到它的存在(稱之為“葉志超電”),但未加以介紹。(2)劉路生、駱寶善、[日]村田雄二郎編:《辛亥時期袁世凱秘牘:靜嘉堂文庫藏檔》,第5頁。另外,民國時期曾任商務印書館編輯的鄭貞文晚年有一段回憶,也可能與之有關。鄭氏稱,他1928年隨張元濟訪問靜嘉堂時,見到兩種“流落日本的中國近代史的密件”,一種即《袁氏秘函》,另一種“是甲午戰爭時的,內有李鴻章的親筆條諭、來往電報底稿以及零篇斷簡等數十件,是由李鴻章的機要秘書收存盜賣給日本人的。”(3)鄭貞文:《我所知道的商務印書館編譯所》,《文史資料選輯》第53輯,文史資料出版社1964年版,第164頁。根據筆者查閱靜嘉堂文庫各種書目的結果,該文庫所藏甲午戰爭相關文獻僅有《津督院往來電》一種。因此筆者懷疑,鄭氏提到的后一種“密件”也許就是它,至少應當包括它在內。1930年出版的《靜嘉堂文庫漢籍分類目錄》(收錄截至1928年為止的藏書)中收有《津督院往來電》,由此可知鄭氏訪問靜嘉堂時是有可能接觸它的。而且,在該目錄中,它的位置與《袁氏秘函》相鄰,而且在書庫中同屬于第35架第105函。(4)靜嘉堂編:《靜嘉堂文庫漢籍分類目録》,日本靜嘉堂文庫1930年版,第848頁。鄭氏既然得見《袁氏秘函》,幾乎沒有可能不注意到本書。當然,鄭氏的描述與本書并不十分吻合,但鑒于他寫作這篇回憶文章時年歲已高,自己也說“時間經久,記憶多疏,不免誤謬”,出入之處或因記憶偏差所致。(5)鄭貞文:《我所知道的商務印書館編譯所》,《文史資料選輯》第53輯,第140頁。

至于《津督院往來電》入藏靜嘉堂的緣由,目前也不甚清楚。筆者認為,鄭貞文“由李鴻章的機要秘書收存盜賣給日本人”的說法應當只是一種揣測,仍需進一步驗證。從封面題名中“李文忠”的措辭(題名時間似晚于抄錄時間)來看,本書起碼是在李鴻章去世后才流入日本的,時間可能已遲至民國時期。一個旁證是,本書與《袁氏秘函》存放在同一函中,因而或為靜嘉堂同一批購入。而《袁氏秘函》是日本漢學家長澤規矩也1928年在北平購得的,賣主是民初曾任袁世凱秘書的曾彝進。而且,根據長澤的記載,當初購入的《袁氏秘函》共有14冊,但靜嘉堂現存者僅有9冊。(6)[日]長沢規矩也:《収書遍歴》,長沢規矩也先生喜壽記念會編:《長沢規矩也著作集》第6巻,日本汲古書院1987年版,第256頁。《袁氏秘函》整理者因此而懷疑,與之共同存放的本書可能屬于長澤所說的14冊之一。(7)劉路生、駱寶善、[日]村田雄二郎編:《辛亥時期袁世凱秘牘:靜嘉堂文庫藏檔》,第5頁。當然,這個問題仍然有待日后發現新的線索加以補正。

圖1 《津督院往來電》封面及首頁

二、史料價值舉例

葉志超在中國近代史上為人熟知,主要是因為甲午戰爭敗軍之將的形象。他在戰爭前夕率軍前往朝鮮鎮壓東學黨起義,并在戰爭爆發后奉旨總統駐平壤諸軍,成為前線清軍的最高指揮官。由于清軍僅抵抗一天便棄守平壤,繼而輕易放棄鴨綠江防線,他成為朝野上下的眾矢之的,光緒二十年十月二十三日(1894年11月20日)被清廷下旨革職,十一月二十一日(12月17日)又有旨拿交刑部治罪,逮送京師后于次年正月二十四日(1895年2月18日)被定為斬監候(8)《奉旨葉志超著先行革職以肅軍紀事》(光緒二十年十月二十三日),中國第一歷史檔案館編:《清代軍機處電報檔匯編》第1冊,中國人民大學出版社2005年版,第327頁;《上諭》(光緒二十年十一月二十一日)、《上諭》(光緒二十一年正月二十四日),故宮博物院編:《清光緒朝中日交涉史料》卷26,故宮博物院文獻館1932年版,第10頁a;卷33,第34頁a。,光緒二十四年十二月十七日(1899年1月28日)病死獄中。(9)韓永福:《清末將領葉志超病死刑部監獄考》,《歷史檔案》2017年第2期,第131—132頁。而《津督院往來電》所涉時段長達五個多月,上自葉志超率軍駐扎山海關,預備入朝,下至葉志超潰退回國,在營口養病,恰好覆蓋了甲午戰爭前夕及初期清軍在朝鮮活動的整個過程,其中關于平壤之戰、鴨綠江之戰的記載尤為豐富,可補現有史料之不足。在此引用其中若干未見于其他史料的電報,試從幾個方面舉例說明。

(一)清軍入朝之初的將帥心態

首批清軍于光緒二十年五月初六日(1894年6月9日)抵達朝鮮之后,日本亦派出混成旅團赴朝,先頭部隊于五月初九日(6月12日)登陸。此后,直至六月二十四日(7月26日)中日陸軍首度交火為止,雙方在朝鮮對峙了一個半月。(10)戚其章:《甲午戰爭史》,上海人民出版社2005年版,第15—26、38—41、62—63頁。《津督院往來電》詳盡反映了前線指揮官葉志超與主帥李鴻章在此期間的心態。

李鴻章五月初十日(6月13日)致電葉志超,是后者抵達朝鮮后收到的第一份電報,內稱:

袁道(引者按:即浙江溫處道、“駐扎朝鮮總理交涉通商事宜”袁世凱)電囑緩進兵。又接佳電所探全州賊情與韓報太不相符,韓人雅不愿我進兵,徒費力不討好。[倭?]亦謂我撤兵,彼始肯撤。是于中外大局有關,望加審慎,姑住待為妥。(11)本文未注明出處的引文皆出自《津督院往來電》,以下不再說明。

李鴻章對于出兵朝鮮的態度一開始便相當保守。鑒于據報全州東學黨已經潰退,朝方不愿清軍繼續進發,而日方也聲稱中方必須撤軍,己方才肯撤軍,他指示葉志超暫時“住待”當時所在的牙山縣(瀕臨牙山灣),不要向內地進發。葉志超次日復電:

灰電謹悉。頃接袁道轉電韓政府函稱,匪散,不敢再煩天兵,惟倭兵數百入都,人情大駭,危在旦夕云云。計袁業已電呈。超意匪散自應撤兵,惟倭乘韓為難迫韓,必欲我兵先撤,若墮彼計,韓都愈危。竊以我軍精壯踴躍東來,士氣可用,現擬拔隊前赴韓都,一面電袁道密告韓廷,聲言順道至仁川守船撤兵內渡。倭人觀我軍容,其氣必懾,消息奸計。韓人隱資保護,亦堅始終歸順之心。否則徑赴仁川守船去,韓都較近,可為聲援。俟倭撤兵下船。同時出口,既不示弱于外人,亦免韓都之后患。將來韓再有事變,我軍輕車路熟之益。當否,請速電示遵行。

可見,葉志超當時的態度倒是相對積極,認為清軍先撤則將墮入日本的圈套,因此主張前往漢城或距漢城較近的仁川,以便鎮懾日軍,保護朝鮮政府。而在葉志超發出此電的前一天,李鴻章又致一電,引述了朝鮮政府表示東學黨起義即將平息、請求清軍撤回的公文,并指示葉志超“速調所部回牙山整飭軍裝,訂期內渡”。葉志超五月十一日(6月14日)接到電報后,見到“回牙山”的措辭,擔心李鴻章以為自己擅自率軍前進,馬上發電辯白:

蒸電令將隊撤回牙山暫駐、候定期內渡等諭,超初九第三電呈明暫駐牙山,今誦示,似以軍已前進,甚為駭異,不知前電何處電局將此飛電阻誤。軍事緊要,全賴電報靈通,何又刻延!現超電袁道徹底查明,如何阻誤此電,必須按遲誤軍情法嚴行懲辦,以儆將來。牙山大雨,官長兵卒皆住帳棚,士氣平健,請寬憲懷。再,牙口水淺礁多,過駁涉險不便,將來歸舟在仁川為妥。

另外,對于他的前一通電報,李鴻章遲至五月十五日(6月18日)方才回復:

真電欲即統兵赴仁、漢,似太忙迫。倭廷調兵五千,陸續來仁。我兵不及半,切不可移近韓都挑釁。鴻正與汪使(引者按:即駐日公使汪鳳藻)電商倭照前約撤兵,倭廷以賊未盡平為詞,俟匪平再撤。弟當堅忍約束,以待后命。如果倭議不成,必須赴漢,則宜另添調,不可輕視。

李鴻章在此明確否決了葉志超率軍前往漢城或仁川的提議,寄希望于撤軍談判。葉志超次日復電,表示“謹遵堅忍以待后命”,同時也引用袁世凱來電的“請中堂速派水陸大兵”一語,請求派兵增援。對于此電,李鴻章五月十七日(6月20日)復電,表示是否調兵要看中日談判的情況與總理衙門的意見,并擬以衛汝貴部盛軍作為援軍備選。但在次日,李鴻章又電告葉志超,朝廷不愿派兵增援,因此僅能先派蘆榆防軍三百人攜若干裝備增援:

內意不主添兵,故稍緩。得來電系備戰,然倭兵雖眾,彼不先開仗,我不應靜守。今先遣蘆榆備調之三百及營哨馬匹、槍、雷等項乘“海定”赴牙,俾貴軍氣力稍增。今晚上船,切勿聲張。

就當時的朝鮮局勢而言,區區三百援兵顯然只是杯水車薪。五月十九日(6月22日),葉志超復電重申大舉增援的重要性,甚至有些情緒化地表示“蘆榆三百兵太少無用,請勿遣”。而在同一天,李鴻章又向他發電表示“備倭一節或無須動大兵,備而未發”。于是,在李鴻章于開戰前夕的六月下旬增兵三千余名(其中八百余名隨“高升”號輪船沉沒)(12)戚其章:《甲午戰爭史》,第41、61頁。之前,這支小部隊便是赴朝清軍獲得的唯一一支援兵。(13)《津督院往來電》未提及這支部隊何時到達。《東方兵事紀略》載,五月二十二日(6月25日),“總兵夏青云率兵三百名、馬隊百名、旱雷兵百名,自天津抵牙山”,應即該部。見姚錫光:《東方兵事紀略》,中華書局2010年版,第21頁。

此后,葉志超的心態愈發焦慮。這一心態集中體現在六月初九日(7月11日)致李鴻章電中:

倭益猖獗,韓急望援。各國調處,卒無成議。此時速派水陸大隊由北來,超率所部由此進,兩面扼扎,托名護商,若至決裂,免進兵無路。此上策也。否則派船三四只來牙,將我軍撤回。蓋我軍為剿匪而來,既撫隨撤回,亦系正解。撤后行文倭廷并各公使,申前回撤之約,如彼不依,秋初再圖大舉。是為中策。若守此不動,坐見韓人受困于倭,絕望于我,且軍士既無戰事,久役露處,暑雨受病,殊為非計。請速賜電示施行。

葉志超認為,大舉派兵增援為上策,先行撤軍為中策,維持現狀則為下策。李鴻章次日復電表示,鑒于中日談判正在進行,不宜采取上策,中策則需要等待總理衙門表態。

根據以上電文可見,葉志超入朝之后的表現其實不似一般印象那樣顢頇,頗有積極建言。而李鴻章出于避免刺激日方的一貫態度,加之無法拋開中樞,自行其是,因此未能采納葉志超進占要地與大舉增援的提議。這使得駐朝清軍在甲午戰爭爆發時失去先機,在兵力與部署方面處于相當不利的境地。

(二)駐朝清軍的軍需問題

駐朝清軍在異國作戰,軍需供應本來就需要多費周折。更加特殊的是,當時中國實行銀錢雙本位制,而朝鮮基本只使用銅錢。因此,清軍在朝鮮需要以銀換錢方能購買物資。而且,朝鮮的銀錢比價大大低于中國行情,清軍以銀換錢甚為吃虧。(14)張曉川:《言路與后勤:甲午平壤戰役再研究》,《四川師范大學學報》2015年第3期,第138頁。根據《津督院往來電》所收電報,可以看出這一問題對清軍將領的嚴重困擾。葉志超抵朝不久后,便于五月二十八日(7月1日)電告李鴻章,在朝鮮換錢不易:“我兵宜多備米錢,飭‘操江’米[來]仁采辦。商家均逃,韓人攜銀辦錢甚難,已飭仁設法。”七月二十八日(8月28日),身在平壤的葉志超又聲稱,如果按照朝鮮市場價格兌換銅錢,清軍薪餉的實際購買力將縮水過半,因此請求從國內運送銅鉛,在朝鮮就地鑄錢:

據平壤閔道(引者按:即朝鮮平安道觀察使閔丙奭)來文,前衛鎮(引者按:即盛軍統領衛汝貴)等軍易錢庫銀百兩作九十五兩,每兩換韓錢合華錢九百五十文。現據各商云,按此價實難承辦,若強行眾商罷市,官亦無法,擬減按華錢七百五。照此價,官勇每月應領之餉實受加倍之虧,一月不敷半月之用。超前在牙剿匪,為日無多,勇所用之錢不敷,均歸超回防按內地銀錢值合算撥補。現各軍云集,兵至數萬,為日甚長,用錢必巨,無法籌補,兵勇照此實難支持。昨與閔道筆談,現平壤有鑄錢爐,超愚見,請中堂飭員備解銅鉛,來就此爐制造。按華錢銀,兩文足可鑄韓錢三。將來鑄成此錢,發營通用,鑄錢工本若干,按錢合扣。照此辦法,不但有益于各營,而地方亦可變通。若可籌辦,事不宜緩,即乞裁示。

八月初一日(8月31日),李鴻章回電稱:“錢貴可慮,已飭周臬司、袁、盛道(引者按:即直隸按察使周馥、駐扎朝鮮總理交涉通商事宜袁世凱、津海關道盛宣懷)迅速籌議稟辦。”八月初四日(9月3日),葉志超再次發電催促:“平壤換錢維艱,軍用頗困,超前請運銅來韓借爐自鑄一節,迭電周臬司、盛道等速購銅鉛運平,早日開鑄濟用,并請飭周、袁星夜前來,以便商辦一切。”次日李鴻章回電稱:“銅鉛已飭運,俟周、袁到平即籌鑄。”同日,李鴻章引用前述葉志超七月二十八日電若干內容上奏,請求在朝鑄錢,旨準。(15)《運銅赴朝鮮鼓鑄折》(光緒二十年八月初五日),顧廷龍、戴逸主編:《李鴻章全集》第15冊,安徽教育出版社2008年版,第414頁。但由于平壤隨即失守,清軍迅速潰退,鑄錢一事就此作罷。

(三)駐朝清軍的軍紀問題

駐朝清軍的軍紀頗受時人詬病。如甲午戰后不久出版的《東方兵事紀略》稱:“軍士殘掠,毀器皿,攫財物,役丁壯,漁婦女,汝貴軍尤甚,朝民大失望。”(16)姚錫光:《東方兵事紀略》,第25頁。《津督院往來電》中亦有不少反映軍紀問題的詳細記述。譬如,葉志超七月二十八日致電李鴻章稱:

頃見盛道派辦電線委員洪熙,云義州至平壤數百里間商民均逃避,竟有官亦匿避。問其緣由,因前大軍過境,被兵擾害異常,竟有燒房強奸情事。定州燒屋幾及半里,沿途鍋損碗碎。查由義至平各軍轉運不絕,若官匿民逃,不但夫馱難覓,且途中飯鋪皆有無窮之苦。后路轉運為行軍命脈根本,倘竟阻礙,何堪設想。超詢洪究系何軍擾害,洪不肯直言,求中堂密飭公正大員破除情面前來密查,并撫商民苦況,以安民心,再將沿途民牛數十條究落于何軍何營查交地方官飭還于民,以便沿途按站換撥轉運,并飭各將領嚴整營規,勿稍擾民。我軍將來前進,兵民聲氣相通,不致另生枝節,關系甚巨。超初到平,亦據地方官、商民并營將紛紛陳說,沿途多有種種不法之事,殊堪痛恨,請中堂速飭查實,嚴行整頓,免滋后患,大局幸甚。以上各情,祈鈞意作為風聞。

中國電報總局派赴朝鮮的委員洪熙向葉志超反映,義州至平壤的朝鮮商民深受清軍騷擾,但他不肯透露究竟是哪支部隊所為。而葉志超雖在七月二十五日(8月25日)已被清廷委任總統平壤諸軍(根據《津督院往來電》可知,葉志超次日收到電報傳達的這一任命),卻也沒有直接整頓軍紀,而是提議李鴻章派員密查,甚至請他不要透露消息來源,而是“作為風聞”。可見,由于平壤諸軍各有山頭,葉志超雖然名為前線最高指揮官,實際上也沒有足夠的權威統轄全軍,連軍紀問題都難以處理。

(四)駐朝清軍對密碼電報的運用

葉志超率軍赴朝之后,頻繁與后方的李鴻章通電聯絡。這些電報多數使用明碼,而在涉及機密時則使用密碼。(17)譬如,葉志超五月初八日(6月11日)率軍抵達朝鮮牙山縣之后,次日向李鴻章以明碼電報簡單告知情況,電末又稱“詳細密電翻妥急呈”。《津督院往來電》反映了若干清軍運用密碼電報的細節。五月初三日(6月6日),當時身在山海關的葉志超致電李鴻章稱:“袁來密電二紙,加滅碼,推翻不成文句。問袁新發[法]密電本,榆局無,情[請]早發一本,由今早二次車寄榆。”也就是說,袁世凱發給葉志超的密電使用了“新法”密碼,榆局(山海關電報局)沒有此種密碼本,無法譯出。李鴻章同日回電:“新法密本,此間并無多余。弟電袁寄一本至污[沔]口交收照用。”八月初二日(9月1日),葉志超又向李鴻章請求“并請發總署新法密本號碼書一二本,有便早帶。”“新法”即“電信新法”,最初為清朝外交官張德彝于同治十年(1871)編訂,后經總理衙門于光緒十四年(1888)、十六年(1890)兩次修訂。葉志超所提及的“新法”應系其最新版本,即俗稱的“新新法”。(18)吉辰:《馬關議和清政府密電問題考證補》,《山東社會科學》2014年第6期,第116—117頁。除這種密碼之外,葉志超在朝鮮還使用了其他密碼。根據《津督院往來電》可知,至少包括“道字類密”“馬統領密本”“行營密”三種。

為了保密,駐朝清軍除使用密碼外,還使用了特殊的手段為電報加密。當時有一種常用的加密方法,“凡欲寄暗碼之信以防信息泄漏者,只須寄信之人與收信之人預約將號碼加減”。(19)不著撰人:《電報新編》,清光緒刻本。譬如,六月初四日(7月6日),葉志超向李鴻章電稱:“求飭蘆榆并盛張各道來軍情要電均加四碼密遞韓,超去電亦然。”六月十六日(7月18日),葉志超請求李鴻章轉告奉軍統領左寶貴,“與超往來電均加三十三碼”。前引五月初三日葉志超電中的“加滅碼”應當也屬于這種情況(筆者懷疑“加滅碼”或指電碼加九,因“滅”字在平水韻中屬入聲九屑)。需要指出的是,這種加密方法是相當初級的,很容易遭到破譯。

(五)清軍將領衛汝貴的表現

除葉志超之外,盛軍統領、寧夏鎮總兵衛汝貴一向被看作是清軍兵敗朝鮮的另一位主要責任人。他在平壤之戰后連遭言路攻擊,最終于光緒二十年十二月二十一日(1895年1月16日)被處斬,罪名是“平時刻薄寡恩,毫無約束”“臨敵節節退縮,貽誤大局,并有克扣軍餉縱兵搶掠情事”。他是甲午戰爭中被清政府問斬的級別最高的將領。從上世紀90年代起,有若干學者認為衛汝貴是被冤殺的,亦引發了反論。(20)相關爭鳴情況可參見張劍:《衛汝貴是被冤殺的嗎?》,《探索與爭鳴》2011年第12期。《津督院往來電》可以為這樣的論爭提供一些新的材料。

平壤之戰后不久,由于李鴻章聽聞若干對衛汝貴不利的傳言,葉志超于八月二十四日(9月23日)致電李鴻章,為這位同僚作出辯護:“衛鎮事,前已吁懇中堂成全。且自十四至十六日血戰數晝夜(引者按:指平壤之戰),該軍十分得力,現在整頓隊伍,重圖再舉,該鎮亦不可少之人,總求中堂保全。”不過,葉志超也透露了關于衛汝貴的若干負面評價。他同日發給李鴻章的另一通電報中有這樣一句:“盛軍各勇性情不純,超將各衣作為賞號,不扣月餉,現稍定。”當時已近深秋,朝鮮北部氣候寒冷,軍隊更需要早備寒衣。而衛汝貴將寒衣費用從月餉中扣除,致使盛軍兵勇有所騷動。葉志超改變這一做法后,軍心稍定。關于這一問題,葉志超九月初一日(9月29日)的電報說得更加明白:

超昨往沙河,與衛鎮面商盛軍寒衣。在平兵心不穩,系因扣款太多。超彼時已諭該軍寒衣由超賞發,不扣價。昨與衛鎮妥商,做衣價若干,由超付還。衛鎮又另備別項衣,每名一套,亦不扣價。現查盛軍兵較前心穩。

九月初三日(10月1日),葉志超又稱:

超力疾往沙河,(引者按:此處似脫一“與”或“同”字之類)衛鎮點名發餉,開導撫恤弁勇,現在該軍比前妥善。超籌畫該軍,時日不忘。因淮軍大局攸關,不時與衛鎮諄說,莫損小費,有負憲恩,待兵犒賞津貼勤發,勇丁自無不感德。衛鎮深以為然。

衛汝貴率部駐扎平壤時已因為“扣款太多”致使“兵心不穩”。葉志超叮囑他“莫損小費”,并自行負擔了盛軍寒衣的開支。由此可見,衛汝貴“刻薄寡恩”“克扣軍餉”的罪名并非空穴來風。另外,衛汝貴被拿交刑部之后,葉志超于十月十一日(11月8日)請求李鴻章加以援手:

衛鎮被參,實無臨陣退縮。超迭詢分統營官,均云無苛扣情事。衛鎮平時因訓練賞罰稍有不善,弁勇不服有之。駐防年久,初次出征,伊未多派妥員,沿途巡查管束,以致弁勇沿途騷擾,車牛亦不按站替換,商民銜恨,此事有之。其余被參各款,超在平著實密查,均無實據。惟衛鎮目下昏迷,言語顛倒,請中堂電宋帥(引者按:即幫辦北洋軍務、四川提督宋慶),著細查明,分別早奏,免事懸又多生枝節。超因大局起見,冒昧直陳。

此電對衛汝貴回護的態度十分明顯,以致自相矛盾:葉志超此前已指出他“扣款太多”,此時又稱“無苛扣情事”,顯然是官官相護的習氣所致。不過,此電也透露出衛汝貴馭下不嚴,所部在朝鮮多有騷擾。可見,前述“縱兵搶掠”的罪名也非虛構。對于葉志超的請求,李鴻章表示無能無力:“衛為眾謗所歸,牽累鄙人,尚有何解說?既拿問,非外間所能攙越。”其后不久,葉志超本人亦遭逮問。

三、與《李鴻章全集》所收電報的比對

據筆者統計,《津督院往來電》所收電報當中,大約有三分之一強亦見于《李鴻章全集》(安徽教育出版社2008年版),特別集中在平壤之戰前后。其中收錄的葉志超來電,大多是李鴻章在上奏或致總理衙門電中所轉引的。這樣的重合,并不一定意味著《津督院往來電》的史料價值有所減弱。相反,通過比對兩書所收電報的文本,可以發現某些新的問題。

筆者發現,這兩個版本所收同一電報的文本之間有著大量字句出入,幾乎每通字數較多的電報都存在這一情況。這樣的出入之處,部分是由于譯電、抄電時出現錯誤所致。一般而言,發電一方對電報的記錄比較可靠。因此,《津督院往來電》為《李鴻章全集》所收李鴻章、葉志超往來電報提供了一個可資互校的版本。

除此之外,二者存在出入之處,還有著更深層次的原因。葉志超八月二十日(9月19日)向李鴻章發出一份長篇電報,報告平壤之戰情形。該電末尾寫道:“超無執筆之人,電稿文亦未通暢,請更順。”也就是說,因為葉志超的文案幕僚不在身邊(可能在平壤之戰中逃散或陣亡),這份電報由他親自起草。葉志超一介武夫,行文難免有失清通。因此他認為,李鴻章援引其來電內容上奏時有必要“更順”文字。九月初四日(10月2日)葉志超致李鴻章電亦稱:“超現無執筆之人,文意未通,如蒙代奏,并求刪改。”這兩通電報表明,李鴻章上奏中援引的葉志超來電內容,可能經過了旨在潤色文字的刪改。試舉一例,前述葉志超八月二十日電同日由李鴻章上奏,其中文字出入比比皆是,顯然不能一概以譯抄錯誤解釋。譬如,來電中的“此次血戰之苦,數十年所未見者,陣亡文武員弁如此之多,超雖力疾調度,實愚昧不周,請將超奏請嚴議處治,以服存亡文武員弁之心”一句,在上奏中被改為“此次各軍血戰之苦,數十年所未見,陣亡文武員弁甚多,容查明請恤。超力疾督戰,調度無方,乞奏請嚴議處治”。(21)《寄譯署》(光緒二十年八月二十日酉刻),顧廷龍、戴逸主編:《李鴻章全集》第24冊,第348頁。

更加重要的是,從《津督院往來電》可以看出,李鴻章將葉志超來電上奏朝廷或轉發總理衙門時還存在大幅剪裁敏感內容的情況。如果只查閱《李鴻章全集》所收電報,則會遺漏若干重要信息。譬如,平壤之戰前夕的八月十三日(9月12日),葉志超向李鴻章電告中日軍隊在大同江畔的交戰情況,結尾部分如此寫道:

言[當]此倭勢方張,我兵力如此,將情又如此,超之權力又如此,只能盡心力以報君相之[知]遇之恩。中堂老于兵事,若急籌妥法(引者按:此處似有脫漏),徒欲超以空言調處將帥抵御敵兵,大局必致貽誤。超一人固不足惜,然亦非超之咎,而中堂之過也。乞審詳而熟處,大局幸甚。

這段文字將葉志超在大敵當前時的悲觀心態反映得淋漓盡致:起首表示己方兵力、將領與自己的權力均不足恃;接下來聲稱如此迎敵“大局必致貽誤”,意在請求增援;最后甚至指出倘若兵敗則李鴻章亦有責任,隱含威脅意味。在李鴻章看來,葉志超身為自己的部下與前線最高指揮官,這樣的態度自然不便上達朝廷。于是,在他次日的電奏中,這段話被縮減成了“當此倭勢方張,我軍兵力如此,只能盡此心力以報知遇”一句。(22)《寄譯署》(光緒二十年八月十四日辰刻),顧廷龍、戴逸主編:《李鴻章全集》第24冊,第326頁。八月十四日(9月13日),葉志超再次電告軍情,求援的語氣更加急迫:“大局攸關,請中堂速電明總署,如三日援兵不到,事將決裂。”而李鴻章八月十七日(9月16日)將這通電報轉發總署時將此句刪減為“大局攸關,請速電總署”。(23)《寄譯署》(光緒二十年八月十七日申刻),顧廷龍、戴逸主編:《李鴻章全集》第24冊,第337頁。

又如,八月二十二日(9月21日)葉志超致電李鴻章,報告各軍從平壤退至義州的情況。后者次日將該電轉發總理衙門(24)《寄譯署》(光緒二十年八月二十三日辰刻),顧廷龍、戴逸主編:《李鴻章全集》第24冊,第357頁。,但略去了結尾的大段內容:

查此次失機,與牙山一轍,誤在后路不能接濟,超皆迭次先事電吁中堂在案。超才小智拙,又兼傷病,本請代奏收回成命,自問不能勝任總統之任。今再令超疲乏之卒當方利之寇,徒重超罪,無益于事,如誤大局,何請中堂速即據實奏明,另派督兵大員,并先飭銘軍渡江,擇隘扼守,以壯兵氣。超一面會同各統領整頓隊伍,接應銘軍,俟士氣稍復,再籌戰守。蘆榆、北塘士卒兩次出險,所存不過千余,身均單衣,大半傷病,慘不忍視。棉衣、槍彈皆由陸運,則趕不及。即各軍轉運,亦不應手。總而言之,超充小卒,誓赴前敵,否則寧請中堂奏請軍法,亦所甘心,決不為總統,再誤大局。倘中堂不量超之才力,強加重任,誤超不足惜,誤中堂并誤國家,咎將誰任?望速奏明,籌核示遵辦理。超泣叩。

葉志超首先表示平壤之戰“誤在后路不能接濟”,而自己此前一再向李鴻章呼吁此事,意在開脫責任。隨后,他強調自己能力有限,且有傷病在身,極力請求李鴻章奏請派員接替指揮,甚至聲稱寧肯軍法從事也不愿再總統諸軍,可見他在平壤戰后已經完全喪失斗志,一心只想推卸主帥之責。

再如,九月初三日(10月1日)葉志超向李鴻章電告清軍退過鴨綠江后在江北的布防情形,末尾又聲稱自己的身體無法勝任前敵指揮,請求催促剛被任命為幫辦北洋軍務的四川提督宋慶早日前來:

超查倭不日恐進兵,望中堂能籌接應兵轉運,糧械不缺,可保防守。并請催宋軍門早來督率。超不將詳細情形早陳洞鑒,恐誤臨時。超實因病,萬難支持,并不敢托詞負恩,以喪天良。

李鴻章次日將此電轉發總理衙門時,同樣略去了這一段。(25)《寄譯署》(光緒二十年九月初四日申刻),顧廷龍、戴逸主編:《李鴻章全集》第25冊,第12—13頁。同一天,葉志超向李鴻章詳細電告自己的“病狀”,并稱“如能靜養,不致成廢”,請求對方代奏請假,即前述九月初四日電。李鴻章次日轉發此電上奏,并向朝廷提議給假一個月。當然,他沒有忘記刪去“超現無執筆之人,文意未通,如蒙代奏,并求刪改”一句。(26)《寄譯署》(光緒二十年九月初五日午刻),顧廷龍、戴逸主編:《李鴻章全集》第25冊,第14頁。

結 語

綜上所述,《津督院往來電》是一種價值豐富但尚未得到利用的孤本史料,能夠反映甲午戰爭前夕及初期清軍在朝鮮活動的方方面面,補充已有史料的不足。諸如清軍入朝之初的將帥心態、駐朝清軍的軍需與軍紀問題、對密碼電報的運用、盛軍統領衛汝貴的表現等,在書中都有所體現。本書所收電報,大約有三分之一強亦見于安徽教育出版社版《李鴻章全集》。通過比對二者重合的部分,可以更正譯電、抄電產生的錯誤,并還原李鴻章出于種種原因對葉志超來電內容的改動與剪裁,進而更加全面深入地理解李、葉二人當時的心態。筆者接下來也準備將全書加以整理校注,擇地發表,進一步方便學界使用。