青藏高原東北緣寧南盆地晚古近紀氣候變化及其驅動機制

吳小力 李榮西 李小剛 趙幫勝 劉福田 覃小麗 趙迪 劉齊 張艷妮

關鍵詞 氣候變化;咸化湖盆;青藏高原隆升;古近紀晚期;寧南盆地

0 引言

如今,全球變暖是我們人類面臨的一項重大環境問題,而古氣候的研究能幫助我們更好地認識和理解全球變暖。新生代全球氣候多變,既經歷了古新世—始新世極熱事件,又經歷了始新世—漸新世之交的降溫事件,之后隨著南、北極冰蓋的相繼形成,全球氣溫與海平面顯著下降[1-3]。此外,新生代也是板塊活動的重要時期,印度板塊、阿拉伯板塊、非洲板塊與歐亞板塊的俯沖、碰撞對全球地貌格局和海陸分布進行了重塑[4-5]。特別是青藏高原的隆升改變了大氣環流,必然對氣候產生重要的影響。因此,新生代古氣候的研究成為地球科學研究的熱點。

新生代早期,亞洲主要受中緯度西風環流控制;而如今亞洲大陸基本可劃分為主要受中緯度西風環流控制的“西風亞洲”和主要受季風環流控制的“季風亞洲”,同時也形成了中亞的內陸干旱氣候區和東亞濕潤氣候區共存的這一氣候格局[6]。對于這一氣候轉變的原因,學者們利用沉積記錄和氣候模擬等方法開展了大量的研究。有的學者認為青藏高原的隆升所造成的副特提斯洋的海退以及高原隆升后對大氣環流的物理阻擋,驅動這一氣候轉變[7-11]。也有些學者認為高原隆升對氣候影響極為有限,這一氣候轉變是全球氣候變化的結果[12-14]。當然,也有學者認為青藏高原的隆升和全球氣候變化共同控制了中亞的干旱化和東亞濕潤化[15-18]。沉積記錄受到氣候和構造的共同控制,因此沉積記錄反映的古氣候信息會受到區域構造運動的干擾。除此之外,外流湖泊因受到沉積物流失的影響,其沉積記錄不能反映物源輸入的完整信息,也就很難準確地反映古氣候信息。而迄今為止,氣候模擬依然存在諸多問題,很難完全令人信服。因此,新生代亞洲氣候變化及其驅動機制的認識仍然存在較大的爭議,需要進一步研究。陸相咸化湖盆作為封閉的沉積系統,沉積地層完整地保存了物源輸入全部信息,且不像海相地層那樣容易受到深部熱液系統影響[19-22]。因此,咸化湖盆沉積地層只受物源輸入這一單一因素的控制,在對物源輸入記錄中具有較大優勢。雖然盆地物源輸入受到區域構造和氣候共同控制[23-24];但在構造相對穩定的地區,物源輸入主要由氣候控制下的源區剝蝕和化學風化作用所控制。因此,構造穩定地區的咸化湖盆沉積地層能夠較好地記錄物源區化學風化信息和古氣候特征。

寧南盆地是位于青藏高原東北緣的新生代盆地,晚古近紀發育的清水營組為石膏和泥巖的互層,是典型的陸相咸化湖盆沉積[25-26]。前人通過清水營組古流向、沉積環境和野外構造變形特征分析表明,清水營組沉積時期,寧南盆地構造穩定,物源區未發生遷移[27-28]。前人通過磁性地層學和古生物學的研究,建立了寧南盆地古近系地層的精確年代格架,這為研究沉積記錄在時間上的變化提供年代學保障[29]。因此,寧南盆地咸化湖相清水營組能夠很好地記錄晚古近紀的區域氣候變化,是研究青藏高原東北緣地區晚古近紀氣候變化及其驅動機制的絕佳選擇。

本文以青藏高原東北緣的寧南盆地為研究對象,通過對晚古近系清水營組石膏樣品進行主量元素和和鍶同位素的測試,在前人所建立的地層年代格架的基礎上,分析沉積地層記錄的化學風化作用和古氣候的變化,并通過與全球氣候變化和青藏高原隆升過程的對比分析,研究青藏高原東北緣寧南盆地晚古近紀氣候變化的驅動機制。該研究對進一步認識新生代亞洲氣候變化的驅動機制具有重要的意義。

1 區域地質概況

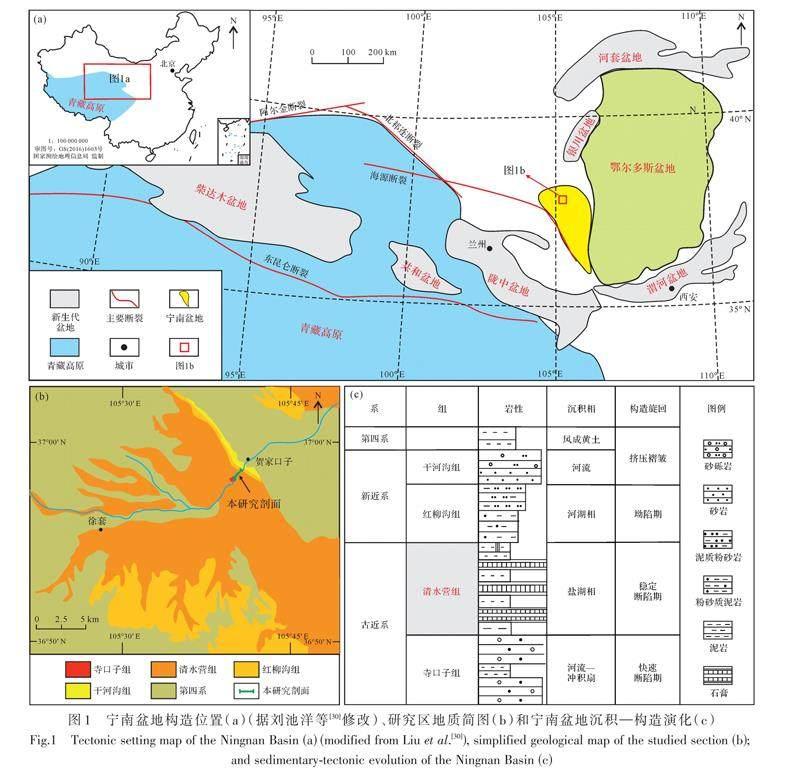

寧南盆地是位于青藏高原東北緣、鄂爾多斯地塊西南緣的新生代盆地,處于太平洋構造域和特提斯—喜馬拉雅構造域的轉換部位(圖1a)。古近紀,寧南盆地處在東亞地區伸展拉張的大背景下,為鄂爾多斯地塊邊部裂陷解體所發育的斷陷盆地[30]。新近紀,受到青藏高原隆升和向外擴展的影響而發生構造變形和抬升,盆地遭受強烈改造、變形。寧南盆地新生界自下而上依次發育寺口子組(Es)、清水營組(Eq)、紅柳溝組(Nh)、干河溝組(Ng)和第四系(Q)(圖1b)。

古近紀中期,在區域伸展拉張應力背景下,寧南盆地開始發育始新統寺口子組河流—沖積扇相的砂礫巖,物源區主要在盆地北部和東北;古近紀晚期,區域斷陷作用持續,物源穩定,由于氣候干燥,盆地發育了清水營組咸化湖盆相的泥巖和石膏;新近紀早期,盆地在經歷了一次構造短暫擠壓抬升后,繼續接受沉積并發育了紅柳溝組河流—湖泊相的泥巖和砂巖[27-28,31];新近紀晚期,青藏高原北東向隆升擴展作用增強,盆地發生構造變形,開始逐漸萎縮,寧南盆地沉積了以砂礫巖為主的干河溝組;第四紀主要發育風成黃土(圖1b)。寧南盆地北部斷陷規模最大,后期受到青藏高原的影響也相對較小,因此寧南盆地北部清水營組地層發育最連續,厚度最大。本研究野外剖面——賀家口子剖面,就位于寧南盆地北部(圖1c)。

2 寧南盆地清水營組地層年代格架

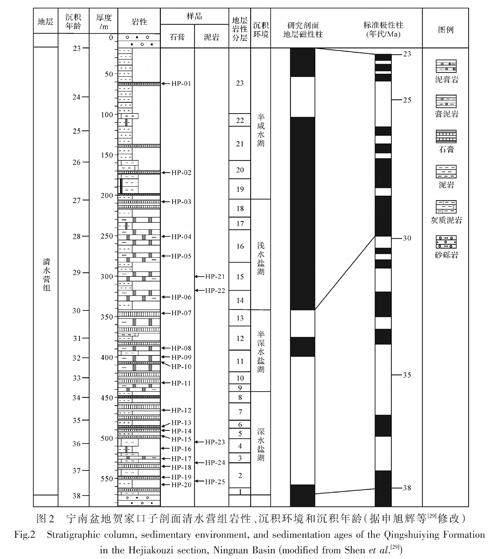

清水營組沉積時期主要發育泥巖和石膏巖的互層,為典型的鹽湖沉積環境,可以進一步被劃分為深水鹽湖、半深水鹽湖、淺水鹽湖和半咸水湖這4種次級沉積環境[25](圖2)。申旭輝等[29]通過對寧南盆地賀家口子剖面新生界進行了詳細的磁性年代學研究,并結合地層古生物的認識,建立了寧南盆地新生界地層年代格架,其中清水營組沉積時間為38~23 Ma(圖2)。

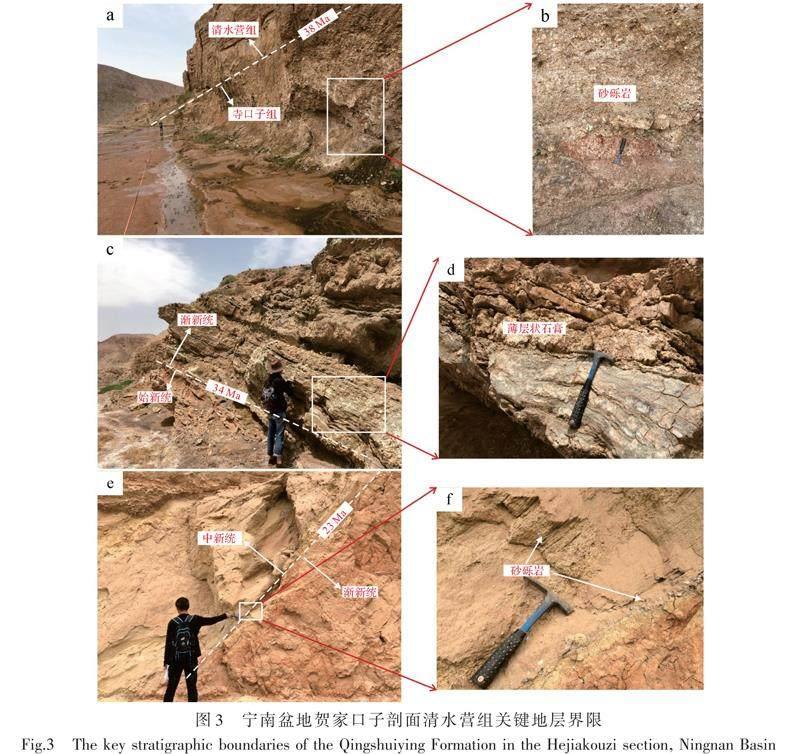

寧南盆地在古近紀時由眾多從北向南依次發育的小型斷陷組成,直到新近紀各個斷陷才連通形成了統一的寧南盆地[27-28]。因此,寧南盆地清水營組的沉積年齡在盆地不同地區存在較大差異,而盆地北部清水營組沉積年齡應該更早。申旭輝等[29]研究清水營組古地磁年齡的剖面與本文的研究剖面一致,因此本文選擇申旭輝等[29]所得出的清水營組古地磁年齡(38~23 Ma)。趙曉辰等[32]通過寧南盆地北緣香山地區的磷灰石熱年代學研究發現,香山地區在始新世(45.4~40.8 Ma)存在一期明顯的快速隆升事件。從盆地耦合的角度來看,這也說明寧南盆地清水營組沉積年齡底界(38 Ma)是合理的。此外,2019年我國地質工作者在寧南盆地北部清水營組地層發現了大型哺乳動物雷獸化石[33],進一步反映了清水營組沉積底界年齡(38 Ma)是可靠的。寧南盆地清水營組和上覆的紅柳溝組為平行不整合接觸,正好對應我國華北地區普遍存在的一期構造運動(主幕時間為23.5 Ma左右),這說明寧南盆地水營組頂界年齡為23 Ma是合理的。

為了確定本研究中樣品所對應的地層年齡,對寧南盆地賀家口子剖面進行詳細的野外地質測量和沉積學研究,厘定了該剖面中重要的巖性界面。然后通過和申旭輝等對該剖面的地層學和年代學研究進行對比,確定了清水營組的重要地層界限及其年齡(圖3),并利用插值法建立了寧南賀家口子剖面清水營組內地層年代格架(圖2)。

3 樣品與測試

本文樣品采自寧南盆地北部賀家口子剖面(圖1c),該剖面古近系清水營組出露完整,總厚度為552.39 m(圖2)。根據野外地層巖性,賀家口子剖面清水營組可以分為23層,發育泥巖和石膏頻繁互層,能夠保證采樣的連續性,總共采集了石膏樣品20塊,泥巖樣品5塊,具體采樣位置見圖2。

石膏樣品主要用來進行主量元素和鍶同位素測試,測試在核工業北京地質研究院分析測試研究中心完成。在石膏樣品分析測試前,盡量清洗掉石膏樣品表面的泥巖雜質等,石膏樣品晾干后被制成200目的粉末。石膏主量元素測試儀器為XRF-1800型波長色散順序掃描型X射線熒光學譜儀。主量元素具體測試和數據處理方法參照國家標準GB/T14506.28—2010[34]。石膏中鍶同位素測試采用Phoenix-新型熱電離質譜儀,測試和數據處理方法參照國家標準GB/T 17672—1999[35]。

泥巖樣品主要用來進行X衍射(XRD)分析和鏡質體反射率(Ro)測試,測試工作在中國科學院廣州地球化學研究所有機地球化學國家重點實驗室完成。泥巖X衍射分析主要測試泥巖中各類礦物含量,測試儀器為產自美國的OLYMPUS,該儀器裝備單色為Co靶,衍射角2q,變化范圍5 ℃~55 ℃,結合X-Powder軟件,對粉末X射線衍射圖進行圖譜分析。X衍射(XRD)分析的具體過程參照石油天然氣行業標準SY/T 5163—2010[36]。泥巖鏡質體反射率(Ro)主要是測定巖石中固體有機質熱演化程度,測試儀器為3YLeicaDMR顯微光度計,分析的具體過程參照石油天然氣行業標準SY/T 5124—1995[37]。

4 結果

寧南盆地北部賀家口子剖面清水營組石膏樣品主量測試主要包括SiO2、Al2O3、MgO、CaO、Na2O、K2O和Ti2O的含量,測試結果見表1。根據測試結果來看,20件石膏樣品中CaO含量最大,分布在26.16%~29.12%之間,平均值為28.33%。Ti2O含量最小,分布在0.006%~0.073% 之間,平均值為0.026%。另外,Al2O3含量也較大,分布在0.126%~1.520%之間,平均值為0.492%。除此之外,MgO、Na2O和K2O的含量均較小,平均含量依次為0.298%、0.118% 和0.120%。

20件石膏樣品的鍶同位素87Sr/86Sr值在0.710 542~0.711 568之間,平均值為0.711 069,具體見表1。古近紀海水鍶同位素87Sr/86Sr值在0.708~0.709之間[38],寧南盆地清水營組石膏鍶同位素87Sr/86Sr值明顯更大,表現陸相封閉湖盆的沉積特征。

寧南盆地清水營組5件泥巖樣品的X衍射的測試結果顯示,泥巖中的主要礦物有石英、長石,伊利石、蒙脫石、方解石、白云石和石膏,見表2。泥巖中伊利石含量最高,分布在29.8%~57.6% 之間,平均值為46.8%,而蒙脫石含量分布在8.9%~18.9%之間,平均值為13.0%。由伊利石和蒙脫石組成的黏土礦物在泥巖中為主體,總含量分布在46.3%~66.5%之間,平均值為59.8%。另外,泥巖中石膏、石英和長石含量也較高,石膏含量分布在1.8%~9.8%之間,平均值為6.5%;石英含量分布在14.6%~19.4%之間,平均值為17.1%;長石含量分布在3.1%~11.0%,平均值為7.5%。除此之外,泥巖中方解石和白云石含量差異較大,方解石分布在0~15.9%之間,平均值為7.8%;白云石含量分布在0~2.2%之間,平均值為0.44%。

清水營組5件泥巖樣品的Ro測試結果顯示,泥巖中Ro差異較小,分布在0.55%~0.66%之間,平均值為0.60%,反映泥巖中有機質熱演化程度較低[39],清水營組整體成巖作用較弱。

5 討論

5.1 清水營組沉積物組成與成因

咸化湖盆中既有蒸發巖的沉積作用,又有碎屑巖的沉積作用,二者共同作用形成了蒸發巖和碎屑巖共存的沉積序列[19-22]。在氣候相對干旱時期,大氣降水較少,由河流搬運進入湖泊的陸源物質少,碎屑巖不發育;而湖盆水體蒸發、濃縮強烈,咸化湖盆中以蒸發巖發育為主。在氣候相對濕潤時期,湖盆水體蒸發、濃縮弱,蒸發巖不發育;而大氣降水較多,由河流搬運進入湖泊的陸源物質多,咸化湖盆中以碎屑巖沉積為主。實際上,在咸化湖盆發育過程中,這兩種沉積作用同時進行,沉積的石膏中依然存在少量的陸源碎屑巖沉積;而泥巖中也有少量的蒸發巖。

寧南盆地清水營組發育石膏和泥巖的互層,反映蒸發巖和陸源碎屑巖沉積的混合,為典型的咸化湖盆相沉積。其中清水營組石膏代表蒸發巖發育為主的湖盆水體蒸發階段;泥巖代表陸源碎屑巖發育為主的湖盆水體淡化階段。為了利用寧南盆地清水營組沉積記錄反演和重建古風化條件和古氣候,我們就必須首先明確沉積巖中不同組分的組成、成因及其地質指示意義。

寧南盆地清水營組泥巖中Ro測試結果顯示(表1),Ro差異較小,分布在0.55%~0.66%之間,指示泥巖中有機質熱演化程度較低,說明清水營組埋深較小,處在早成巖階段。因此,寧南盆地清水營組地層受到成巖作用的影響較小,現今清水營樣品的礦物、化學組成主要受沉積作用所控制。寧南盆地清水營組泥巖的XRD測試結果(表1)反映:泥巖以黏土礦物為主,主要為伊利石和蒙脫石,此外還有石英、長石、石膏、方解石和白云石。一般而言,咸化湖相泥巖中的黏土礦物、石英和長石來源于陸源碎屑物質輸入;而石膏、方解石和白云石為蒸發巖礦物,是咸化湖盆化學沉淀所形成[20]。由此可見,寧南盆地清水營組泥巖由陸源碎屑巖和蒸發巖混合而成,其中陸源碎屑巖為主體,也含有少量蒸發巖。

主量元素是構成巖石中礦物的主體,能夠反映巖石中的造巖礦物組成。因此作為沉積巖石中元素含量最大的主量元素,雖然在沉積后受到成巖作用的影響,但依然能保留其沉積時的基本組成特征,能夠很好地反映巖石中的不同組分的成因和來源[40]。前人研究表明,沉積巖中的Ti2O只來源于陸源碎屑的輸入,且由于Ti元素及其化合物(鈦鐵礦、金紅石等)具有極強的抗風化能力,在后期地質過程中其含量基本不發生變化[41]。因此,沉積巖中的Ti2O是陸源碎屑物質輸入的重要指標。

為了厘清寧南盆地清水營組石膏中主量元素的沉積成因和來源,將石膏中Ti2O和CaO、SiO2、Al2O3、MgO、Na2O、K2O的含量進行相關性分析(圖4)。根據主量元素相關性研究結果,發現寧南清水營組石膏中Ti2O和CaO具有明顯的負相關性(圖4),說明石膏中的CaO并不來源于陸源碎屑物質輸入,而是咸化湖盆化學沉淀所形成。而Ti2O 和SiO2、Al2O3、MgO、Na2O、K2O含量呈明顯的正相關性,說明石膏中SiO2、Al2O3、MgO、Na2O和K2O都來源于陸源碎屑物質的輸入,而不是咸化湖盆化學沉淀所形成。因此,寧南盆地清水營組石膏中主量元素來源分為兩類:CaO是咸化湖盆化學沉淀所形成,而Ti2O、SiO2、Al2O3、MgO、Na2O 和K2O 均來源于陸源碎屑物質的輸入。

5.2 晚古近紀古氣候

盆地沉積記錄是研究和重建古氣候的重要方法。氣候干旱時,物源區巖石遭受化學風化作用弱,這些弱風化的陸源碎屑物質被搬運到沉積盆地,被盆地沉積地層所記錄。而氣候濕潤時,物源區巖石遭受化學風化作用強,沉積地層記錄了這些強風化的陸源碎屑物質[19]。但在利用沉積記錄研究古氣候時存在兩個問題:1)物源區巖石風化受到構造和氣候共同控制,如果物源區構造活躍,沉積記錄反映的古氣候信息必然受到影響;2)陸源碎屑物質進入盆地后發生了分異和流失,例如外流湖泊中大量Na+、Ca+、K+進入海洋,這就使得盆地沉積地層并不能完整地保留所有的陸源碎屑物質,從而使得沉積記錄的古氣候信息存在偏差。咸化湖盆作為一類特殊類型的盆地,幾乎無外流河發育,從物源區到沉積區為一個封閉的物質搬運系統。因此,咸湖湖盆沉積地層記錄了完整的陸源碎屑物質,在古氣候的研究中極為重要。

寧南盆地在古近系清水營組沉積時為典型的咸化湖相沉積環境,且區域構造穩定[27-28],物源區巖石化學風化主要受古氣候的控制。因此,寧南盆地清水營組沉積記錄在古氣候的研究中尤為重要。此外,在石膏沉積階段,咸化湖盆相對更封閉,湖盆中的陸源沉積物與物源輸入具有更好的對應關系。根據本文對清水營組沉積物組成與成因的研究,石膏中SiO2、Al2O3、MgO、Na2O 和K2O 均來自陸源碎屑物質的輸入,可以用來對古風化條件和古氣候進行研究。

巖石遭受較強的化學風化時,硅酸鹽中Na、K、Ca、Mg等元素大量流失,使得風化物中Al元素含量增大,而Si 和Ti 在風化作用中也比較穩定[42-43]。因此,Al2O3/SiO2和Al2O3/Ti2O的值越大,反映化學風化作用越強;值越小,則反映化學風化作用越弱。而在硅酸鹽中K 比Na 抗化學風化能力更強,因此K2O/Na2O的值越大,則化學風化作用越強;K2O/Na2O的值越小,則反映化學風化作用越弱。

沉積石膏中鍶同位素在化學風化和古氣候研究中也有重要的作用[44-46]。一般認為,巖石中的87Sr是由87Rb衰變而成的,而高Rb/Sr比的巖石中存在更多的衰變成因的87Sr,巖石中87Sr/86Sr 比值也較大。此外,巖石中Rb比Sr具有更強的抗風化能力,但是當風化越強時Rb含量高的巖石也被大量風化而進入風化物,風化物的Rb/Sr比值就越大。因此,當氣候干旱時,物源區巖石遭受化學風化作用弱,風化物中Rb/Sr比值小,鍶同位素87Sr/86Sr值也小,相應地沉積石膏87Sr/86Sr值也小;相反地,當氣候潤濕時,風化作用強,沉積石膏87Sr/86Sr值也大。

本研究以寧南盆地清水營組中的地層年代格架為基礎,繪制了石膏中Al2O3/SiO2、Al2O3/Ti2O、K2O/Na2O和87Sr/86Sr在38~23 Ma之間的變化曲線(圖5),用來研究晚古近紀區域化學風化條件和古氣候。由圖5可見,寧南盆地清水營組石膏中Al2O3/SiO2、Al2O3/Ti2O、K2O/Na2O和87Sr/86Sr等變化曲線具有很好的一致性。綜合來看,在38~36 Ma、34.5~33 Ma、32~31 Ma、30~27 Ma、26~23 Ma 這5 個時期,Al2O3/SiO2、Al2O3/Ti2O、K2O/Na2O和87Sr/86Sr都呈減小趨勢,反映風化作用減弱,氣候干旱化。在36~34.5 Ma、33~32 Ma、31~30 Ma、27~26 Ma 這4 個時期,Al2O3/SiO2、Al2O3/Ti2O、K2O/Na2O和87Sr/86Sr都呈增大趨勢,反映風化作用增強,氣候濕潤化(圖5)。特別是在34.5~33 Ma這一時期,氣候干旱化最為明顯。進一步可以看出,在34.5 Ma、32 Ma、30 Ma和26 Ma時,氣候相對濕潤;而在36 Ma、33 Ma、31.5 Ma和27 Ma時,氣候相對干旱。

5.3 晚古近紀古氣候驅動機制

晚古近紀(38~23 Ma)全球氣候發生了重大變化,特別是在34 Ma左右時始新世/漸新世界線的降溫事件,無疑是新生代最具代表性的降溫事件,表現為地球氣候從此前的溫室期快速轉變為冰室期[1-3]。而印度板塊與歐亞板塊在60~45 Ma之間完成拼合后,青藏高原的隆升也是晚古近紀氣候變化的重要驅動因素[4-5]。寧南盆地位于青藏高原東北緣,晚古近紀氣候變化是受控于青藏高原隆升還是全球氣候變化的區域響應,這是值得探討的重要問題。

全球氣候變化與大氣CO2濃度和全球海洋氧同位素有密切的關系。大氣CO2濃度越增高,溫室效應增強,全球氣候變暖;而大氣CO2濃度降低,則全球氣候變冷。海洋沉積物氧同位素δ18O值增大,則兩極冰量增多,全球海平面下降,反映全球氣候變冷;而海洋沉積物氧同位素δ18O值減小,則全球氣候變暖[12-14]。青藏高原隆升到一定海拔后,才對大氣環流產生明顯的影響[11],因此青藏高原古高度是青藏高原隆升氣候效應的主要指標。

為了分析晚古近紀寧南盆地古氣候驅動機制,我們把寧南盆地化學風化、古氣候變化與大氣CO2、海洋氧同位素、青藏高原隆升高度進行綜合對比(圖6)。整體上來看,晚古近紀寧南盆地古氣候變化與全球氣候變化基本一致,而與青藏高原隆升高度變化不大。具體來看,在38~36 Ma、34.5~33 Ma、32~31 Ma、30~27 Ma這4個時段內,寧南盆地氣候干旱化和全球變冷基本同步。在36~34.5 Ma、33~32 Ma、31~30 Ma、27~26 Ma這4個時段內,寧南盆地氣候濕潤化和全球變暖也基本同步。尤其是在34 Ma左右E/O界線的全球降溫事件與寧南盆地34.5~33 Ma之間明顯的干旱化事件高度一致,說明寧南盆地氣候變化是全球氣候變化的區域效應。但是我們也發現,在26~23 Ma之間寧南盆地氣候整體干旱化,而此時全球氣候為明顯變暖、濕潤,這兩者并不一致。而青藏高原隆升高度在26 Ma左右有明顯的變大。這說明26~23 Ma之間寧南盆地氣候變化可能受到了青藏高原隆升的的重要影響,即:高原隆升使得寧南盆地氣候干旱化。

綜上所述,晚古近紀38~26 Ma寧南盆地古氣候變化主要受到全球氣候變化的驅動。但在26~23 Ma期間,寧南盆地古氣候變化受到了青藏高原隆升的重要影響。

一直以來,古近紀青藏高原隆升高度的研究存在較大的爭議,這嚴重影響了對高原隆升氣候效應的認識。近年來的研究進一步表明,古近紀青藏高原的隆升可能極為復雜,不同地區的的隆升高度存在巨大的差異[47-50]。在40 Ma之前,青藏高原中部的拉薩地塊和羌塘地塊的主體已經隆升到3 000 m以上。然而,青藏高原周緣地區,包括喜馬拉雅地塊、可可西里地塊、帕米爾高原和青藏高原中部倫坡拉盆地古近紀海拔不超過3 000 m,直到古近紀末期(26 Ma)才快速隆升到3 000 m以上。整個古近紀,高原外圍的柴達木盆地、祁連山、天山地區的海拔都在2 000 m以下。因此,晚古近紀青藏高原并未完全隆升為3 000以上的統一高原地貌,而是呈現海拔差異較大的地貌格局(圖7)。因此,晚古近紀青藏高原海拔差異較大,并不能把西風完全阻擋,西風環流依然控制著整個東亞中緯度地區。

晚古近紀(38~26 Ma)寧南盆地古氣候變化與全球海洋氧同位素的變化具有更好的一致性,而全球海洋氧同位素的變化反映全球海平面的變化(圖6)。這可能預示著,全球氣候變化通過改變海平面的升降,進而控制寧南盆地古氣候變化。當全球氣候變冷時,全球海平面下降,副特提斯海海退,西風帶來的水汽減小,位于下風向的寧南盆地氣候干旱化。當全球氣候變熱時,全球海平面上升,副特提斯海海進,西風帶來的水汽增多,位于下風向的寧南盆地氣候濕潤化(圖7)。在26~23 Ma期間,青藏高原快速隆升,帕米爾高原、天山、柴達木盆地、祁連山也隨之隆升。特別是帕米爾高原和天山在26 Ma后快速隆升、擴展[51-52],使得西風環流被阻檔,全球氣候變化對寧南盆地氣候變化影響變小,高原隆升開始影響寧南盆地氣候變化。

6結論

(1) 寧南盆地清水營組石膏中主量元素來源分為兩類:CaO是咸化湖盆化學沉淀所形成,而Ti2O、SiO2、Al2O3、MgO、Na2O和K2O都來源于陸源碎屑物質的輸入。

(2) 寧南盆地清水營組石膏中Al2O3/SiO2、Al2O3/Ti2O、K2O/Na2O和87Sr/86Sr等變化曲線具有很好的一致性,可以綜合反映晚古近紀氣候變化。在38~36 Ma、34.5~33 Ma、32~31 Ma、30~27 Ma、26~23 Ma這5 個時期,化學風化減弱,氣候干旱化;在36~34.5 Ma、33~32 Ma、31~30 Ma、27~26 Ma這4個時期,化學風化增強,氣候濕潤化。

(3) 晚古近紀38~26 Ma,寧南盆地古氣候變化與全球氣候變化基本一致,說明寧南盆地氣候變化主要受到全球氣候變化的驅動,是全球氣候變化的區域效應;而在26~23 Ma期間,寧南盆地古氣候變化與全球氣候變化不一致,可能受到了青藏高原隆升的重要影響。