阿克蘇地區寒武系肖爾布拉克組不同白云巖的孔隙特征、成因及演化

王振宇 寧科科 屈海洲 胡安平 張云峰 陳薇 羅新生 張興宇

關鍵詞 孔隙特征;孔隙成因;白云巖;肖爾布拉克組;阿克蘇地區

0 引言

白云巖儲集層是海相含油氣盆地的主要儲層之一[1]。阿克蘇地區的下古生界主要由白云巖組成,厚達數千米[2?8]。有學者通過對阿克蘇地區蘇蓋特布拉克等露頭剖面的研究,指出肖爾布拉克組白云巖類型主要為細—泥粉晶云巖、殘余顆粒云巖以及部分殘余凝塊石云巖[9];孔隙類型包括溶孔、溶洞、晶間孔、晶間溶孔、粒間溶孔等,孔隙成因主要有沉積作用、白云石化作用、構造作用和巖溶作用等[10?12]; 2013年,中國石油塔里木油田分公司通過對中深1C井肖爾布拉克組的試油,使得寒武系鹽下白云巖較好的儲集潛力得到證實[13]。但由于井下巖心資料有限,針對該組不同白云巖中孔隙特征、成因的對比分析,仍不夠深入。本文以肖西溝與蘇蓋特布拉克兩個典型剖面為例,針對孔隙發育的白云巖段,按照不同的巖性分類開展孔隙特征研究,明確該地區不同類型的白云巖孔隙發育特征、成因及演化過程,以期對油氣勘探開發提供一定的理論指導。

1 地質背景

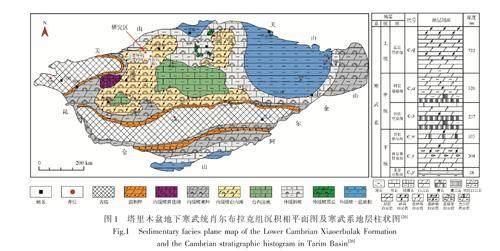

塔里木盆地位于天山、昆侖山和阿爾金山之間,是一個由古生代克拉通盆地和中、新生代前陸盆地疊加而成的復合盆地,盆地中心為塔克拉瑪干沙漠[14?17]。阿克蘇地區位于塔里木盆地西北緣,居于塔北古陸和塔南隆起之間,包括柯坪凸起和溫宿凸起兩個單元,為古隆起背景下的古沖斷帶[18?19]。區內寒武系出露齊全,自下而上地層分別為玉爾吐斯組(?1y)、肖爾布拉克組(?1x)、吾松格爾組(?1w)、沙依里克組(?2s)、阿瓦塔格組(?2a)、丘里塔格組(?3q)[20?22]。肖爾布拉克組巖性以白云巖為主,具體可細分為凝塊石云巖、殘余顆粒云巖、泥-細晶云巖等,厚度達204 m[23?25]。塔里木盆地早寒武世具有南北兩高隆夾北東—南西向低坳的沉積地貌特征,控制著肖爾布拉克組沉積期“ 三隆兩坳” 古地理格局,進而控制了肖爾布拉克組碳酸鹽巖緩坡沉積體系的發育,導致其沿古隆起向盆地依次發育混積坪、內緩坡(泥)云坪、內緩坡丘灘和臺洼、內緩坡外帶及外緩坡/盆地等5 種沉積相帶,其中研究區處于內緩坡相帶[26?28](圖1)。

2 白云巖類型

依據露頭觀察描述及薄片鑒定,阿克蘇地區下寒武統肖爾布拉克組白云巖類型主要為凝塊石云巖、(殘余)顆粒云巖、晶粒云巖3大類。并結合孔滲數據建立肖西溝剖面和蘇蓋特布拉克剖面肖爾布拉克組的沉積—儲層柱狀圖(圖2,3)。

(1) 凝塊石云巖

通常呈淺灰色—灰色、厚層—塊狀產出,局部發育層狀孔洞,部分凝塊石在野外露頭剖面上顯示出不規則斑狀特征。在顯微鏡下可見斑塊狀凝塊,主要由不規則的鈣化微生物凝塊以及凝塊間的亮晶白云石充填物組成,凝塊部分顏色較深,凝塊周圍為泥粉晶白云石,凝塊間孔洞被后期細—中晶白云石全充填或部分充填(圖4a,b)。

(2) 殘余顆粒云巖

通常呈淺灰色—灰白色,中—厚層狀產出,局部發育溶蝕孔洞,呈不規則分布特征。在鏡下可見殘余顆粒主要為砂屑,含量大于75%,顆粒直徑多為1~3 mm。殘余顆粒受到較強的白云石化等成巖作用,鏡下常隱約觀察到砂屑的殘余幻影結構。顆粒間孔隙多被后期膠結作用形成的白云巖全充填或部分充填(圖4c)。

(3) 晶粒云巖

常呈棕色—深棕色,薄—中層狀產出,局部出現厚層狀產出。鏡下晶粒結構明顯,晶粒粒徑范圍為0.05~0.5 mm,即可識別出粉晶云巖、細晶云巖與中晶云巖。重結晶現象較發育,偶見縫合線發育,充填瀝青等。孔隙及裂縫等常充填自形程度較好的細晶白云石(圖4d~f)。

3 孔隙特征

3.1 孔隙類型

依據鑄體薄片中孔隙的觀察與統計,阿克蘇地區肖爾布拉克組中孔隙類型包括原生孔隙、次生孔隙兩類共4種類型(表1)。原生孔隙有晶間孔,次生孔隙有晶間溶孔、粒間溶孔、凝塊內溶孔。具體特征如下:1)晶間孔,指晶粒云巖中礦物晶體之間的孔隙,薄片觀察其直徑介于0.5~3 mm(圖5a~d)。2)晶間溶孔,由溶解作用形成的晶粒之間的孔隙(包括原有的晶間孔的溶解擴大)稱為晶間溶孔,薄片觀察其直徑一般為1 mm,少數大于3 mm,主要可見因溶蝕作用而導致晶粒邊緣呈現港灣狀或鋸齒狀,部分被瀝青質充填(圖5b,d,e)。3)粒間溶孔,為粒間孔溶蝕擴大形成,孔隙邊緣常有溶蝕的不規則現象和膠結物的殘余部分,孔徑介于0.1~0.3 mm。多分布在殘余砂屑中,連通性一般(圖5f,g)。4)凝塊內溶孔,為凝塊結構溶蝕擴大形成,孔隙邊緣呈港灣狀,孔隙形態多為不規則狀,孔徑介于1~3 mm,多被白云石等部分或全充填,連通性好,主要分布在凝塊石云巖中,極少數分布在晶粒云巖和顆粒云巖的少量凝塊結構中(圖5h,i)。

3.2 不同巖性的孔隙類型差異

根據研究區內野外取樣的53個樣品,鑒別每張薄片的巖性,統計每張薄片中4種孔隙類型的面孔率,累加得出4種孔隙類型總面孔率,然后根據3種巖性進行分類,累加得出每種巖性中各種孔隙類型的面孔率,與總面孔率相比,得出不同巖性中各孔隙類型的占比[32]。在凝塊石云巖中,凝塊內溶孔在所有孔隙類型中所占的比例最大,為72%。在殘余顆粒云巖中,粒間溶孔在所有孔隙類型中所占的比例最大,為51%。至于晶粒云巖,晶間溶孔在所有孔隙類型中所占的比例最大,為62%(圖6)。基于此結果,下文將從沉積組構和成巖作用兩方面來對其差異性進行成因探討。

4 成因分析

4.1 沉積作用

(1) 凝塊石云巖

沉積作用可以通過沉積環境的變化控制不同類型微生物巖的分布,因此凝塊等生物成因組構的含量大小等與孔隙參數之間有一定的相關性,從而影響孔隙發育[33?34]。為探討凝塊石云巖中不同沉積組分的孔隙發育特征,依據研究區內的24個凝塊石云巖樣品,定量化各個樣品內的沉積組構參數(凝塊的含量、單個的大小、分選、堆積以及膠結物含量),分析它們與各個孔隙參數(喉道均值、平均配位數以及面孔率)之間的相關關系。具體結果如下:1)單個凝塊大小與孔隙面孔率及喉道均值呈弱負相關性(圖7a,b);2)凝塊堆積程度與孔隙平均配位數呈弱正相關性(圖7c);3)膠結物含量與孔隙面孔率呈弱負相關性(圖7d),但與喉道均值呈弱正相關性(圖7e);4)凝塊含量與孔隙面孔率呈弱正相關性(圖7f),但與喉道均值呈弱負相關性(圖7g)。通過以上結果可以得知:凝塊石云巖中孔隙發育的連通性與單個凝塊大小、堆積程度、膠結物含量以及凝塊含量有一定關系,即單個凝塊越小、堆積越疏松、膠結物含量越少、凝塊含量越多,其孔隙的連通性越大。同時凝塊石云巖中膠結物含量與單個凝塊越大,孔隙面孔率越小。

(2) 殘余顆粒云巖

根據研究區內的15個殘余顆粒云巖樣品,分析殘余砂屑云巖中的沉積組構(殘余顆粒含量及膠結物含量)與各孔隙參數之間的關系。具體結果如下:1)殘余顆粒含量與孔隙面孔率呈弱正相關性(圖7h);2)膠結物含量與孔隙面孔率呈弱負相關性(圖7i)。通過以上結果可以得知,殘余砂屑云巖中殘余顆粒含量越高、膠結物含量越低,其孔隙面孔率就越大。

(3) 晶粒云巖

根據研究區內的14個晶粒云巖樣品,分析晶粒云巖中沉積組構(晶粒大小、膠結物含量)與各孔隙參數之間的關系,結果表明晶粒云巖中沉積組構與各孔隙參數之間的相關性較弱,即晶粒云巖中孔隙發育時受到沉積作用的影響較小。

4.2 成巖作用

阿克蘇地區肖爾布拉克組白云巖的成巖作用類型主要有膠結作用、白云石化作用、溶蝕作用、壓實壓溶作用、重結晶作用等。這些成巖作用間斷或持續地發生在各個成巖階段中,對孔隙發育起著建設性或破壞性作用[35?36]。

(1) 膠結作用

在凝塊石云巖中,膠結作用常發生于凝塊內溶孔中;在殘余顆粒云巖中,膠結作用常發生于粒間溶孔中。鏡下至少觀察到2~3期膠結產物。早期膠結產物圍繞凝塊或者從殘余顆粒邊緣生長。晚期膠結物在早期膠結物之上繼續生長,形成自形程度好的中—細晶白云石,部分樣品還可見方解石膠結物。后期受到溶蝕作用,晶體邊緣被溶解(圖8a~f,k,l)。圖7d、i表明膠結作用對于凝塊石云巖和殘余顆粒云巖的孔隙發育有破壞性作用。在晶粒云巖中,膠結作用常發生在裂縫中,早期膠結產物形成于裂縫周圍,呈單向纖狀、纖柱狀白云石。晚期膠結產物在早期膠結物之上繼續生長,晶粒較大、常為細晶,自形程度高(圖8g,h,j)。

(2) 白云石化作用

Weyl[37]根據質量守恒原理,提出在準同生期發生白云石化時,方解石向較大密度白云石轉化,理論上會導致孔隙度增加13%,使得晶粒云巖中出現相當數量的晶間孔(圖8g~i)。研究區內肖爾布拉克組的晶粒云巖大部分都是由白云石化作用形成的,故其孔隙發育與沉積組構的相關性不明顯。

(3) 溶蝕作用

研究區肖爾布拉克組中常見的溶蝕作用主要包括大氣淡水溶蝕作用、埋藏期的溶蝕作用等,是各類巖性孔隙增加的重要作用之一。在凝塊石云巖中,凝塊組構由于受到大氣淡水溶蝕作用而形成凝塊內溶孔,溶孔內部充填白云石。埋藏期酸性流體沿著先期的孔縫進行溶蝕改造,形成擴溶的凝塊內溶孔,是凝塊石云巖有效孔隙保存較好的關鍵因素(圖8a~c)。在殘余顆粒云巖中,顆粒間孔隙受到酸性地層水的溶蝕,發育粒間溶孔,被白云石和方解石所充填(圖8e,f,k,l)。伴隨著構造縫的產生和酸性流體的運移,使得晶粒云巖受到埋藏期溶蝕作用,形成擴溶的溶縫,溶蝕微縫和晶間溶孔等,部分被白云石所充填(圖8g,h,j)。

(4) 壓實及壓溶作用

研究區肖爾布拉克組在埋藏期受到機械壓實作用,造成孔隙急劇減少,顆粒畸形,揉碎和錯斷,部分地區發育溶蝕裂縫。

鏡下觀察發現,粉晶云巖的晶粒點接觸頻率高,晶粒間呈線狀接觸,在壓溶作用下產生縫合線構造,并被瀝青質全充填(圖8h)。而在凝塊石云巖與殘余顆粒云巖中則少見或未見縫合線構造。

(5) 重結晶作用

重結晶作用主要發生于淺埋藏到大量生烴的階段。隨著巖石埋深增加,地溫梯度增高,壓力較大,部分晶粒由微泥晶白云石重結晶為粉晶白云石,局部晶粒已達到細晶(圖8f,i)。重結晶作用主要發生在晶粒云巖中,形成晶間孔隙,而凝塊石云巖和殘余顆粒云巖則少見或未見。

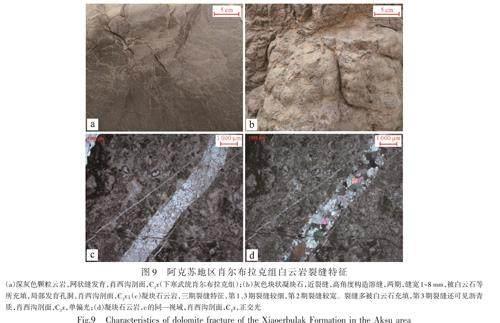

4.3 構造破裂作用

研究區肖爾布拉克組經歷了多期構造運動,形成的多期構造裂縫為成巖流體提供了良好的滲流通道[38]。通過對野外剖面及鏡下薄片的觀察,可以確定研究區肖爾布拉克組至少發育了三期裂縫。第一期裂縫縫寬約0.01~0.04 mm,第二期裂縫縫寬介于0.3~0.9 mm,第三期裂縫縫寬約0.02~0.06 mm。各期裂縫多被白云石充填,第三期還可見瀝青質充填(圖9)。

5 孔隙演化

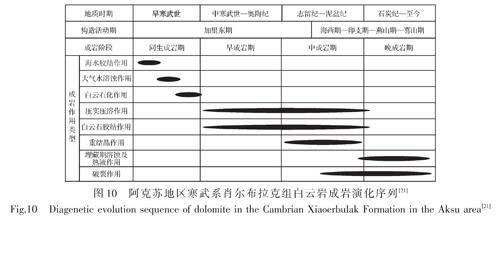

5.1 成巖演化序列

根據前文成巖作用分析,結合塔里木盆地構造地質演化[39],認為研究區下寒武統肖爾布拉克組的成巖過程中至少經歷了以下幾個重要的時期:同生期、早成巖期(加里東中期)、中成巖期(加里東晚期—海西早期)、晚成巖期(海西晚期以來)(圖10)。

5.2 孔隙發育模式

阿克蘇地區肖爾布拉克組為碳酸鹽巖內緩坡沉積[25],結合白云巖類型、巖石組分、成巖作用等關鍵因素,可分別建立研究區肖爾布拉克組3類白云巖的孔隙演化模式。

(1) 凝塊石云巖

凝塊石云巖主要沉積于內緩坡生物礁亞相,其孔隙演化過程如圖11所示:在海底成巖環境,微生物形成凝塊組構,并且此時發生膠結作用,纖狀膠結物圍繞凝塊組構邊緣生長,形成環邊的亮晶膠結物。至同生—準同生期,由于相對海平面下降,較高沉積微地貌上的生物礁亞相[24]短暫地暴露在大氣水成巖環境中,受到大氣淡水的選擇性溶蝕作用,導致凝塊組構間形成粒間溶孔,凝塊組構內形成凝塊內溶孔。又由于蒸發作用使得鹵水向下滲透回流,凝塊及先期膠結物等組構開始白云石化,局部晶間孔形成。在淺埋藏階段,受到壓實作用和構造作用,開始出現裂縫。同時由于膠結作用,溶孔中的白云石膠結物開始形成。其主要產狀為:凝塊組構邊緣開始沉淀潔凈的平直自形白云石,半菱形狀(多與凝塊組構中白云石光性方位一致),局部可見細晶自形菱形白云石膠結物。在中—深埋藏階段,先期的溶孔、裂縫等受熱液及酸性地層水的溶蝕作用而擴大,而此階段的膠結作用多形成中—細晶的自形白云石膠結物,常充填于凝塊內溶孔、粒間溶孔等孔隙中,局部可見熱液作用形成的自形粗—中晶白云石、鞍狀白云石(波狀消光)等膠結物。因此,早期的大氣淡水溶蝕作用和埋藏期溶蝕作用是增加有效孔隙的主要因素,中粗晶膠結物的充填支撐,保護殘余孔隙免于壓實作用的破壞。

(2) 殘余顆粒云巖

殘余顆粒云巖主要沉積于內緩坡顆粒灘亞相,其孔隙演化過程如圖12所示:在海底成巖環境,纖狀方解石圍繞顆粒邊緣生長,形成環邊的亮晶膠結物。同生—準同生期相對海平面下降,較高沉積微地貌上的顆粒灘亞相短暫地暴露在大氣水成巖環境中,受到大氣淡水的選擇性溶蝕作用,導致顆粒間形成粒間溶孔。由于海水蒸發作用使得鹵水向下滲透回流,填隙物與顆粒開始白云石化,局部晶間孔形成。在淺埋藏階段,受到壓實作用和構造作用開始出現少量裂縫。同時由于膠結作用,粒間溶孔中的早期白云石膠結物開始形成。在中—深埋藏階段,受到構造破裂作用以及熱液和酸性地層水的溶蝕作用,先期裂縫和孔隙發生擴溶現象,中—細晶的自形白云石等晚期膠結物形成在粒間溶孔與擴溶縫中。因此,埋藏期溶蝕作用對于先期孔縫的溶蝕擴大作用是增加有效孔隙的關鍵因素。

(3) 晶粒云巖

晶粒云巖主要沉積于內緩坡灘間海亞相,其孔隙演化過程如圖13所示:在準同生期,受到強烈的白云石化作用形成晶粒結構。由于處于灘間較低沉積微地貌上,受到大氣淡水的溶蝕改造作用較弱,早期的晶間溶孔并不發育。淺埋藏階段,重結晶作用使得晶粒有增大現象。由于構造破裂作用,導致晶粒云巖中產生2~3期裂縫,局部可見細晶自形白云石膠結物。最后在中—深埋藏階段,油氣運移充注使得縫合線多被瀝青質充填,且在酸性地層水的作用下,使得晶間溶孔開始發育,裂縫開始進一步擴溶,被隨后膠結作用產生的細晶白云石等膠結物部分充填。

6 結論

(1) 阿克蘇地區下寒武統肖爾布拉克組發育凝塊石云巖、殘余顆粒云巖與晶粒云巖,孔隙類型包括原生孔隙、次生孔隙兩類共4種類型,其中原生孔隙有晶間孔,次生孔隙有晶間溶孔、粒間溶孔、凝塊內溶孔。

(2) 凝塊石云巖中孔隙面孔率與膠結物含量及單個凝塊大小呈反比,孔隙的連通性與單個凝塊大小、堆積疏松程度、膠結物含量、凝塊含量呈正比。同生—準同生期大氣淡水溶蝕作用是形成孔隙的關鍵,埋藏期溶蝕及熱液等作用使得孔隙進一步改善,最終形成以凝塊內溶孔(占比72%)為主的孔隙類型。

(3) 殘余砂屑云巖孔隙面孔率與殘余顆粒含量呈正比、與膠結物含量呈反比。同生—準同生期的溶蝕作用是形成孔隙的基礎,埋藏期溶蝕作用是增加有效孔隙的關鍵因素,最終形成以粒間溶孔(占比51%)為主的孔隙類型。

(4) 晶粒云巖的各孔隙參數與沉積組構之間的相關性較弱,受后期成巖作用的影響更加強烈。由于較低的沉積微地貌,早期的大氣水溶蝕作用對晶粒云巖孔隙發育影響較小,而埋藏期的溶蝕作用是有效孔隙發育的關鍵因素,使其形成以晶間溶孔(占比62%)為主的孔隙類型。