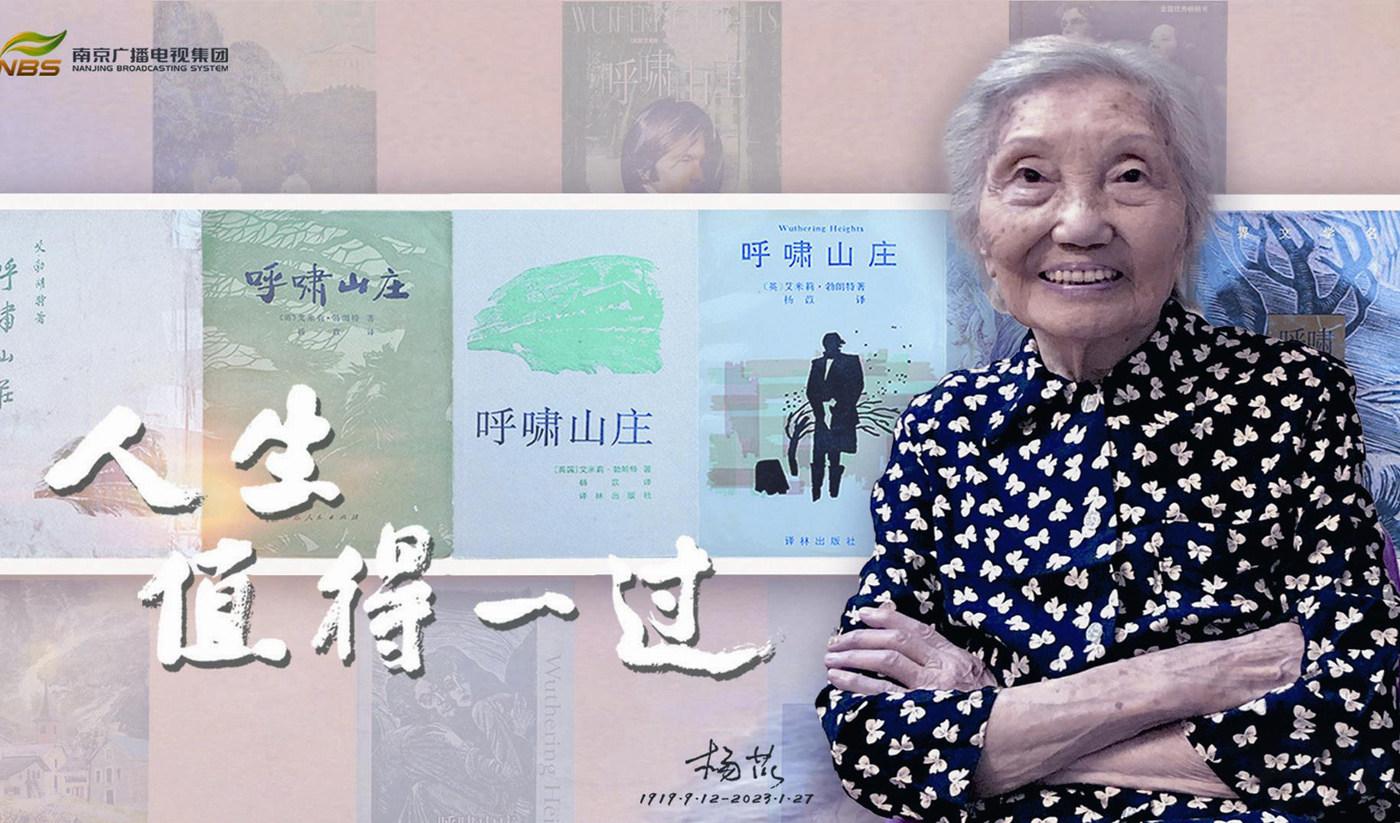

帶著唏噓和感慨,凝望翻譯家楊苡的百年人生

余承璞 邢穎

這是一部回顧104歲翻譯家楊苡百年人生故事的紀錄片。

楊苡(1919年9月12日—2023年1月27日),本名楊靜如,首創“呼嘯山莊”譯名,她的“每一天都要做到最好”“等待和希望”等信念,她作為翻譯家對“信達雅”的理解,她作為西南聯大走出的知識分子對自己的審視、對操守的堅持,她作為百歲老人對生命的態度,以及保留一生的天真與童趣,都在片中一一呈現,凝煉成“人生值得一過”這一主題。

這部46分鐘的紀錄片,從南京文學界的一場“楊苡作品分享會”開始。“一位百歲老人,為什么還能始終保持赤子之心?我感受到的是楊苡先生巨大的勇氣,面對生活、面對生命,真誠以待、真實面對的勇氣。”——導演以這段緬懷發言為開篇,帶動觀眾一步步深入了解這位翻譯家的百年人生故事。

展現大歷史背景下 個人命運的沉浮

本片以百年歷史為軸,娓娓道來楊苡如何從年少的懵懂迷茫到中年以后的淡然和篤定,片中探究了支撐她的力量來源。

作為1919年五四運動的同齡人,出生在天津富裕家庭的楊苡,少年時就不甘心做籠中的小鳥,對自由充滿著憧憬和向往。她自幼在家中因為是遺腹女、被認為“克父親”而受到貶斥,直到103歲時看起來仍是那個不自信的小妹。一方面說自己數學不好:“考數學太難了”;另一方面仰視著哥哥姐姐,夸贊他們學習好、成就大。當被問及家中為什么擺放各種貓頭鷹擺件時,楊苡回答:“我哥說貓頭鷹聰明,我想學貓頭鷹。”少年的楊苡是不自信的,但又是積極勇敢的。16歲時讀過小說《家》之后,她主動給作家巴金寫信傾訴成長中的煩惱,巴金也因此成為她的“人生引路人”。他們的通信交往持續幾十年,并以《雪泥集》為名影印出版,成為研究巴金的文學思想及時代知識分子心路歷程的重要資料。上海圖書館名人手稿館里,收藏著部分書信原件。

七七事變后,日本攻占天津,原計劃在南開大學讀書的楊苡,被迫第一次離家去西南聯大求學,她還天真地跟母親說:“一年就會打完仗的。”從天津輾轉到香港、越南再轉回昆明,楊苡真正體會到流亡學生的屈辱和求學之路的艱辛。

從楊苡的交往故事 看一群知識分子的時代追求

導演在片中用較多的篇幅講述了楊苡跟巴金、沈從文等中國現當代文化史上的名人的交往故事。沈從文作為她在西南聯大時的老師,勸她堅持英文專業,也一直鼓勵她從事翻譯工作;她的哥哥楊憲益和嫂子戴乃迭把《紅樓夢》等中國文學名著推向世界,被譽為“翻譯了大半個中國”;丈夫趙瑞蕻是《紅與黑》首位中文譯者,是詩人兼作家、大學教授,在南京大學創辦了比較文學與世界文學專業。

正是在巴金、沈從文的鼓勵下,楊苡開始翻譯《呼嘯山莊》,一個雷電交加的雨夜激發了她的靈感,把之前梁實秋翻譯的《咆哮山莊》書名改為《呼嘯山莊》。紀錄片濃墨重彩地介紹了這一個被譽為“神來之筆”的書名翻譯,介紹了楊苡對翻譯中“信達雅”的理解和孜孜以求。從1955年起,她的譯本有幾十個版本發行海內外,成為最著名的譯本。

跌宕起伏的百年人生中,楊苡一直以翻譯、寫作為職,她愛聽古典音樂,她背后有個翻譯大家庭,他們相互影響,從文學作品中汲取力量。

保持天真童趣的老祖母 呈現一位女性成長史

紀錄片試圖從各個不同視角的描述中,還原一個真實有趣的翻譯家形象,她說“翻譯很快樂,這就是一種玩法”,這是她對翻譯的態度。客廳里琳瑯滿目的娃娃和各種擺件,透露著她始終保持的少女心,“好玩”是她一生的口頭禪。

作為女兒、作為妻子、作為母親,楊苡以不同的角色串聯自己的人生故事。作為三個孩子的母親,她尊重孩子天性,創作過《自己的事自己做》《今天我作值日生》等兒歌,鼓勵孩子獨立自主自由發展。她是保持驚人記憶力的智慧老人,她是風趣幽默的“故事大王”,“楊苡的客廳”成為吸引許多年輕的“小友”常去的地方。

紀錄片展現了那個從天津走出的不那么自信的女孩,如何一生都在努力證明著自己。93歲時翻譯出版英國詩人布萊克的《天真與經驗之歌》,并整理出版了她與巴金交往的故事——《青春者譯》,103歲時整理出版與哥哥楊憲益的合集《兄妹譯詩》,103歲生日前后拿到譯林出版社送來的口述自傳樣書,她還忍不住感嘆:“可惜!我的媽媽看不到了。” 片中選取了多首楊苡生前喜愛的經典英文老歌,片尾跟拍了一組家屬把骨灰撒入渤海灣的畫面,伴隨著玫瑰花瓣紛紛落下,楊苡先生魂歸故里。而她生前立下的另一個遺囑——將74.8平方米的個人房產遺贈給南京市作家協會,則以字幕形式,完成了全片的敘述,給觀眾留下回味。W