影視聲音聆辨:主體與客體的互構關系

摘要:聲音以它不可捉摸的存在方式牽引著受眾的注意力,推動著人們的感知建構。研究從認識論、符號學的角度對影視聲音聆辨活動進行系統分析,并發現主體與客體存在著一種互構關系,主體在感知并建構影視聲音客體時,因其主體性作用會導致建構的客體呈現多樣化的特點;影視聲音客體由于其形態的特殊性具有隱性推動主體建構的特征。此外,主客體各自的客體性存在使主客體間永遠無法融合,從而使主體始終處于不斷解除自身中心化的行動中,而客體建構同時存在于此行動中,這是影視聲音聆辨整合活動的一體兩面,并體現著二者深刻的互構關系。

關鍵詞:聆辨 源客體 情境性 受眾分劃 隱性

人們在觀影活動中,主體的聽覺是最重要的感知媒介之一。主體通過聽覺在“聆聽場”下對聲波態源客體產生聆聽辨識,從而對其進行主體性建構形成主體“聽到”的客體,源客體與客體又對主體的聽覺經驗與感知記憶形成建構,整個互構過程即影視聲音聆辨。“聲音是最強大的情感引擎。它能夠揭開體驗的序幕,讓你注意到之后將要看到的或互動的東西”①。無論在“聽—視”亦或“視—聽”過程中,或言在觀影活動中無論是以聽覺作為先導還是以視覺作為先導,在時間的流動中同時感受聲音與畫面的存在時,這兩種感官所收獲的知覺絕不是簡單的聽覺與視覺相加、平等或是對稱的關系。②米歇爾·希翁(Michel Chion)將這些大于單純的視覺或聽覺的特有感知現象稱為“增值(added value)”“冗余(redundancy)”等。可言自有聲電影誕生之后,這些感知現象便已存在。或言在有現場音樂伴奏、留聲機伴奏、廣播“譯意風”(國語風)或解畫員(弁士)配音③的默片時代就已存在。

聲音虛無縹緲、不可捉摸,為了便于錄音、制作與混音,全球電影工業系統普遍將聲音劃分為對白、動效、環境聲和音樂。但在現實操作中以及受眾感知中,我們會發現聲音分類是勉為其難。如在電影《殺死一只知更鳥》的開篇有一段伴隨鏡頭運動和鏡內物體運動的小女孩的哼唱算是語言、音樂還是環境聲?但無論怎樣劃分,其都繞不出聲音的基本框架。因此本研究不討論聲音分類問題,而是著眼于混沌的、綜合的聲音在影視聆辨與制作工藝流程中基本的主客體互構邏輯為何;存在什么現象;基于什么原理;有著何種運行規律;運行規律的適用范圍及對象等問題。

一、緣起

影視聲音聆辨活動的構成元素之一——主體,即為聽者。既包括普通聽眾也包括影視聲音的設計者(即影視聲音設計師/團隊)。他們是自己設計的聲音的最初聽眾。因此,以聽者的角度作為研究的出發點,既包含受眾理解聲音的緣由又包含實現聲音創造的基底。

由于畫面比起聲音更擅于捕獲受眾注意力,且光波遠快過聲波的傳播速度,導致聽覺反應勢必屈居視覺反應控制之下,呈現視聽的“主次”與“顯隱”的關系。④那么,如何在此客觀情況下了解影視聲音客體被主體建構與建構主體經驗的過程?我們須首先從聽覺活動探討聲音如何作用于人。

在聲音聆辨活動的具體運作上,“聲音的‘跨媒體和‘超視覺的能力都使其從‘內容提供者(Content Provider)轉為‘語境提供者(Context Providers),即聲音不單是信息的攜帶者,而且是情景意涵的編織者。”①于是,在影視視聽活動中,聽眾成為聲音信息的接收者,情景意涵的解釋者。聲音成為信息的傳播媒介,聲景、語境的基本元素,和視聽“話語權”博弈的其中一方。并且,從聲音傳播的營銷價值中備受音樂制作人和設計師注意的“音爆(sonic boom)”效應②也說明面對視覺時聲音的能量、作用力與潛力是無法回避且不容忽視的。那么,聲音如何在人們觀影中實現其影響力?

影視聲音聆辨活動是一種將人作為主體參與的認識活動,故而了解影視聲音聆辨活動首先須了解認識活動。發生認識論的提出者皮亞杰認為:在認識活動中一開始起中介作用的并不是主客體之間相互作用的中介物——知覺,而是活動本身。③就本文研究范疇而言,活動的主體即受眾,其所聽(含聽辨和聽未辨)全部聲音內容是客體(含源客體與建構客體),中介物是我們的聽覺感官系統,一開始起中介作用的不是中介物——聽感知覺,而是聆辨④活動本身。

對聆辨活動進行觀察:從物理的角度而言,實物之間的相互作用是依靠有關的場實現的,⑤所以受眾與聲音即主體與客體的相互作用因“場”而實現。從符號學的“認知科學化”角度而言,第二代認知科學核心觀點認為:體驗認知或具身認知強調環境在認知發展過程中的形成作用,認為意義是有機體在與世界的交互中產生,⑥且莫里斯·梅洛龐蒂(Maurice Merleau-Ponty)也認為“知覺始終是‘場的一個部分”,⑦因此受眾與聲音在“場”內交互時會產生知覺并生成意義。就影視聲音聆辨活動而言,無論是從物理角度觀察其主體(受眾)與客體(聲音)間的相互作用,還是從符號學視角探究符號的設置流程與意義的傳遞過程,都是依靠這個重要的“聲音聆聽場”來實現的。無論聆聽者處在什么樣的聆聽物理環境中或者說“聆聽場”中(包括電影院、多媒體播放室、電視、電腦及各種耳機等),主體都一定是在“聲場”中完成其聆辨活動,且符號的意義傳遞過程伴隨其間。

再者,從心理學的角度而言,主客體之間的相互作用是通過主體活動實現的⑧,即受眾與聲音之間產生相互作用是通過主體聆辨活動來實現的。“一切都是經過中介,連成一體。”⑨在這套主體聆辨活動中,聆辨活動就是中介,而聽感知覺則是中介物,沒有聆辨活動中介,中介物聽感知覺不起作用。這在符號學角度可解釋為:聲音這套信號必須在聆辨活動中經聽感知覺對聲音信號所承載的信息與意涵進行編解碼,在主體理解后才能實現符號意義傳遞。即只有通過聆聽辨識,主體才能實現對聲音符號的編解碼操作并從中提取出符號意義。

總之,我們在討論影視聲音聆辨活動中的任一項:主體、客體、中介物或者符號、符碼、編解碼等,都須在這個中介/編解碼操作/聆辨活動中去討論。即當我們討論影視聲音設計、感知、理解及其主體(設計者與一般聽眾)的思想、情緒、行為時,都須置于這套完整的認識活動過程中去分析。

二、影視聲音聆辨

如前文所述,在聽眾對影視聲音認知的過程中,首先起作用的是“聆聽場”下的主體聆聽辨識,即主體聆辨。聽覺在聆辨之下及之后起中介物作用,且部分地依賴于整個聆聽活動的中介作用。正如,“認識既不是起因于一個有自我意識的主體,也不是起因于業已形成的(從主體的角度來看),會把自己烙印在主體之上的客體;認識起因于主客體之間的相互作用,這種作用發生在主體和客體之間的中途,因而同時既包含著主體又包含著客體,但這是由于主客體之間完全沒有分化,而不是由于不同種類事物之間的相互作用。”⑩

(一)聽覺編解碼:主、客體互構行動及其發生的場

從皮亞杰認識論來看:對影視聲音的認識不是起因于受眾,也不是起因于聲音客體,而是起因于完全沒有分化的聽感知覺進行。聆聽認識起于當受眾處在最初級的聆聽狀態時,即處在聲音聲波態的包圍中對聲音進行建構的最初期。當活動發生、聽感知覺起作用后,主、客體的分化才開始逐步形成,也就是說主體感到聲響(聽未辨)它才會對聽見的源客體建構成“聽到”(聽辨)的客體。這個建構的客體來自主體的聆辨活動的動態發生,以及聽感知覺作為中介物使主體產生知覺實現“聽到”(聽辨)。

符號意義傳遞的過程亦如此:在主體接收到聲音信號后,才會對聽到的聲音信號進行編解碼操作,聆辨出聲音符號的能指并提取出既可能模糊亦可能準確的所指。比如,當聽到“你好”或“hello”時,我們的信息處理系統不會直接對每個音進行解碼為“n”“ǐ”“h”“ǎ”“o”或“/h/”“/?/”“/l/”“/?/”“/υ/”,而是將聲音信息原料有步驟地先進性編碼再解碼甚至多次執行這項操作為:“n”“ǐ”編組為“nǐ”對應已有已知的符碼規則解碼為“你”,對“h”“ǎ”“o”執行相類似運演邏輯的編組及解碼譯為“好”,然后再將“你”“好”編組解碼為“你好”,而后離析出其所指的意涵;“/h/”“/?/”“/l/”“/?/”“/υ/”也是類似的編組為“/h?l υ/”再離析出“hello”所指的意涵。

顯然,不同語言只是受不同語種的言語規則具體情況的復雜性不同,和編解碼的操作繁復程度不同而有所差異。其本質發生流程并無不同,只會因過于頻繁的編解碼操作,熟練地壓縮編解碼過程與時間。這種熟練度類似人類用母語表達時出現的連讀、吞音等一帶而過的情況,這并不影響同母語的接受者對所指的掌握。但對非母語接受者而言就極不友好,他們尚需大量時間去編解碼。對于其他非語言聲音的編解碼操作,也會因主體對聲音符號編解碼操作的積累情況而異。客體在類似行動中不斷對主體的經驗形成建構。

無論是主體進行聲音信號接收行動還是感知理解過程都會存在編解碼這套中途程序。這套中途程序是主客體互構行動發生的場。在這場內即經過這套程序操作,主體才會真正實現對客體的建構,客體也同時形成對主體的建構。否則,所有的聲音只是“耳旁風”而已,無法對主體產生作用進而主體不會進行意義性的理解與反應,客體也就不會對主體產生影響力。由此可見,聽覺編解碼與視覺編解碼運作不同,尤其是漢字的表意符號系統與拼音語言系統,其編解碼邏輯不同。①雖然漢字是表意系統,但是漢語口語交流主要還是基于語音系統。②所以,我們語言的聽覺編解碼中途程序與拼音語言系統的編解碼中途程序邏輯相似。

(二)聆辨活動主體的經驗與邏輯:主客體互構行動的基礎與前提

在皮亞杰看來,主、客體之間的因果關系,是由于主體把自身的活動和力量根據一種仍然沒有分辨能力的心理形態主義而歸結于諸客體所引起的。③據此,研究認為:受眾和聲音之間的因果關系,是由于受眾把自身的聆辨活動和聽力歸結于諸聲音所引起的。

1.主客體互構行動的基礎:經驗的累積與邏輯的迭代

一切認識在初級水平都是從經驗開始,從一開始我們就能區別出從客體做出抽象的物理經驗,和從主體活動間的協調做出反身抽象的邏輯數學經驗。④將這種能力與經驗作用于符號應用,其邏輯是符號的編解碼規則即符碼,而這套符碼來自人的經驗和記憶的共同作用。這套邏輯適用于影視視聽認知及其全部發展史,即便初級階段也是從人已有的感知經驗而來。在影視視聽活動的認知結構中,起初“聽”的部分缺席并非發明家有意為之,乃因人們對聲音紀錄技術及再現感知經驗的缺乏而造成。簡溯影視視聽技術發展的史前史可知:人類文明發展歷程中,對視覺內容的紀錄、保存和傳播的相關經驗非常久遠,相比之下聽覺部分的保存技術和再現技術很晚才出現。

但現實生活中視聽兩種感知始終相伴存在,故人們在現實生活中已具有的視聽認知結構下,為了滿足“聽”而出現的補償技術必然會存在。“視”與“聽”也必然會結合,以滿足由已經存在的視聽感知經驗所引發的主體視聽感知欲望。在有聲電影誕生前的默片時代曾有大量電影配樂集、留聲唱片出版隨電影傳播至世界各地。這些現象及出現“譯意風”(國語風)和“解畫員”①的根本原因在于人們從現實生活和已存在的視聽藝術(如戲曲、相聲、雙簧、話劇、歌劇、偶人凈琉璃②等)中產生的視聽經驗。故言默片時代的觀影并非無聲狀態,或言聲音客體始終伴隨電影的發展歷程。

甚而,在盧米埃爾兄弟發明的電影問世前,混沌的早期視聽技術也曾曇花一現——愛迪生公司發明的“kinetophone”實現了聲畫同步即視聽同步。③我們可視其為電影最初曾有過的視聽未分化的混沌階段。只是他面向個人娛樂市場發明的“視鏡”被盧米埃爾兄弟面向大眾市場發明的電影所取代。正如麥克盧漢所言,媒介作為人的延伸,無論電影的視—聽技術亦或廣播的聽—視技術的發展,由于其相伴作用的已有感知經驗的存在,最終“聽”與“視”無論在電影還是廣播電視上都會重新攜手展現于人們面前。這是科技發展滿足人類需要的必然結果,也是影視聆辨活動中主、客體互構的基礎。

從盧米埃爾兄弟發明大眾電影之初,“電影視聽”技術分化便已開始。只是“視”的部分由于其“顯性”擅于抓住受眾“眼球”(視點)的特征使它的獨立發展快過“隱性”特征的“聽”的技術發展進度。視聽匹配關系從混沌到分化至再結合,視聽的顯隱關系始終伴隨其間。認清兩種感知顯隱狀況發生的原因是理解主客體互構行動的前提。

2.主客體互構行動的前提:情境性的聲音穿越人類認知進化各階段

在梅林·唐納德(Merlin Donald)所歸納的人類記憶的最初階段已具有“情景/情境”(episodic)記憶的能力,即根據事件發生的時間和地點來再現事件(的能力)。④這成為受眾中影視聲音的設計者(創作主體)通過共通的邏輯部分來進行聽覺源客體設計操作的依據,并符合聽眾(受眾主體)通過共通的邏輯部分聆聽源客體建構客體的行動邏輯。

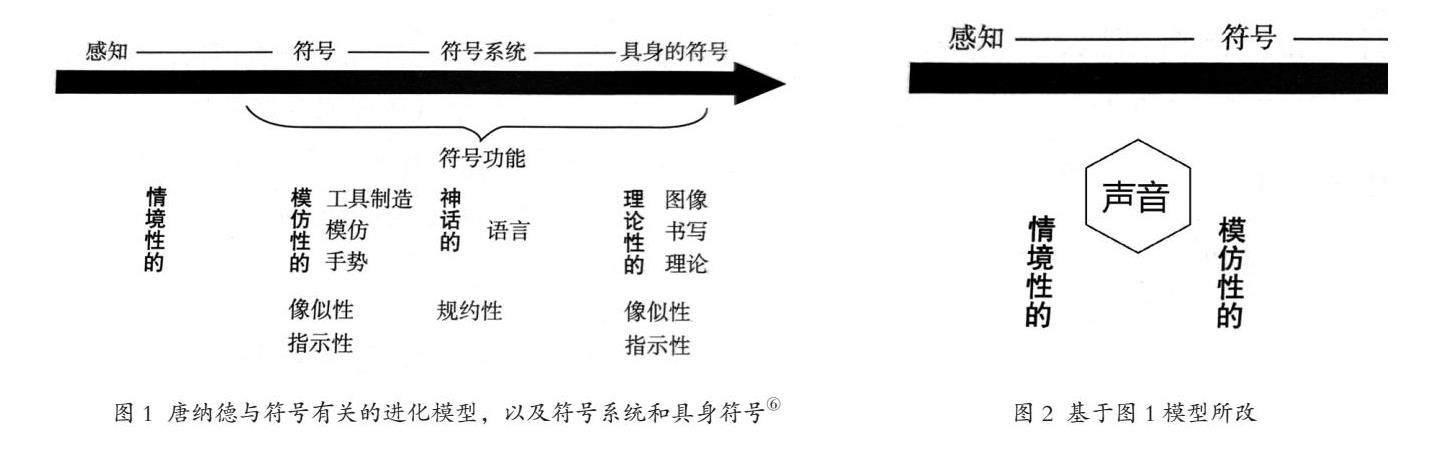

從唐納德符號關系圖研究發現:理論性的“圖像、書寫、理論”處在像似性、指示性的符號系統下;“語言”則在規約性的符號系統下;“工具制造、模仿、手勢”繼續基于像似性與指示性符號系統下。⑤

逆推人的認知發展過程,從符號至感知階段是情境性的,而聲音即是情境性的,建立在聽感知覺系統作用下。但因人類在進化尺度邁向第二(模仿性的)、第三(神話的)、第四(理論性的)階段后,第一階段情境性的聲音相對視覺屈居次位成為隱性的存在。

聲音始終存在于人類世界的所有情景/情境中。由于其伴隨人類誕生的原初性,只會潛性的沒入“模仿性的、神話的、理論性的”感知之下。如同馬斯洛意義下的人類無法根除的底層需求,聲音感知像海床一樣潛在人類感知意識的大海里。聲音客體可成為主體思維的引導工具,以隱性的存在方式對主體的感知、認知形成建構。

(三)影視聲音客體:在電影工業系統中從綜合性狀態發展到細分狀態

一切關系開始時都是綜合性的,而在某些情況下根據它們的內涵才變成分析性的。①電影史學界廣泛共識的第一部有聲電影并非歌劇《唐璜》的銀幕版,而是《爵士歌王》。其原因在于:艾爾·喬森(Al Jolson)的表演中既有歌唱,也有幽默的互動語言、觀眾們表達反應的動效聲以及豐富的表演場所的環境聲,盡管此時錄制者還沒有細分這些聲音的意識。這些現實生活中存在的、綜合性的、豐富內容的聲音被廣大受眾隨即認可,系因這些聲音與他們在現實生活中聽到的“自然聲”相似。早期有聲電影很大程度上是同期聲,原因在于其初級的綜合性狀態還沒有經過分析性的認識、判斷、分離與歸類,這種綜合性須通過一系列的轉變才能成為分析性。②

通過分析性認識判斷,影視聲音制作工藝才從同期聲錄音轉向配音、擬音。此后出現對影視聲音進行對白、動效、環境聲、音樂等分類以便于電影工業化流程的轉變。在此轉變中,影視聲音的控制者們才實施針對人們已有的視聽經驗與邏輯展開技術性的失真創作與藝術性的升華處理。在這些過程中,聲音設計者不斷嘗試并拓展著對聲音操縱的可能性,實現著對人們情感、情緒、認知、意識形態等方面的影響。

三、主體的劃分:基于傳播與接受關系的考量

在影視聲音聆辨的受眾中,依據電影創作的需要產生了人為劃分:聲音設計者(創作主體)與聽眾(接受主體)。聲音設計者不同于一般聽眾,他(們)是影視聆辨活動中被主體建構出的客體的源客體的創造者,也可以說是“情境”記憶中“情境源”的創建者。

(一)創作主體和接受主體與聲音源客體的關系

聲音設計者(創作主體)既可為個體聲音設計師也可為聲音設計團隊。聲音源客體或“情境源”是聲音設計者在受眾進行影視視聽認知活動之前先建構出的聲音客體。該聲音客體是聲音設計者在其綜合活動中通過其綜合感知創造出的客體。源客體的創造并非一蹴而就。在創造過程中聲音設計師/團隊(創作主體)不斷協調生成新的客體,并通過聲波素材制作出來。最終,形成聽眾(接受主體)在影院、電腦等“場所”聆辨建構客體的聲波態源客體。

從符號學角度看,聲音設計者依據共通的大眾聽覺慣習/符號系統創造出聲音源客體符號。源客體是被聽眾編解碼消費前已存在的符號。無論每個主體如何編解碼消費,其已經客體性的先在于“場”中,成為所有在“場”主體共同消費的同一符號。換言之,在影視聲音聆辨活動中,源客體是由主體中的聲音設計師(團隊)設計創造或部分創造出的用于受眾消費的聲音符號,是受眾(包括再次聆辨源客體的設計師/團體)在其聆辨活動中通過其聽感知覺作用建構出聲音客體的前提。

(二)聲音客體

本文下述討論將聲音源客體稱客體1,被接受主體建構出的聲音客體稱客體2。接受主體在“聲場”中將聆聽的客體1經聆辨過程建構出客體2。運用共通的符碼規則即“情境”建構規則的聲音設計者,是客體1這套符號的設計者,是“情境源”的設計者。聽眾是消費客體1的、建構既具共通性又具個體性“情境”記憶的大眾。每個聽眾編解碼系統同中有異,對同一符號的編解碼消費程度不同,會形成一套自己的符號意義解讀。故每個主體都會在“情境源”的基礎上依據自己的建構規則(編解碼系統)建構出自己的情境記憶客體2。因此,受眾在編解碼消費時,會部分符合大眾的符碼規則也會部分適恰源客體設計者的符碼規則,但都并非全部。因為,每位消費符號內容的個體既掌握大眾共通的知識、邏輯的部分,也擁有只屬于自己獨特的記憶、編解碼背景,換言之他們的理解與“情境”建構既部分依據大眾符碼規則,也部分依據自己的個人化符碼規則。故客體1具有同一性,客體2具有變動性。

四、主體解除自身中心化和客體的建構

陳朱煌導演的《媽媽再愛我一次》及其中的歌曲《世上只有媽媽好》在20世紀80年代的華語地區產生了巨大的反響。作為任意聽眾,主體通過聆辨活動和聽覺認識了《世上只有媽媽好》這首歌曲。播放器播出的聲波態的歌曲即源客體/客體1,經受眾感知建構的其自身才聽到的歌曲即客體2。使受眾與銀幕上的演員共情的,或言受眾不只聽到耳里更聽進心里的是客體2,而非隨時有可能成為“耳旁風”的客體1。受眾在觀影時聽見的歌曲,甚至觀影結束后的任何一個機會再次聽見的聲波態的該曲是客體1;令受眾動容乃至潸然淚下的,每次共情的情緒相似卻又不太相同的該曲是客體2。它們都是客體:歌曲《世上只有媽媽好》。客體2是主體在聆辨活動中建構出的客體,會使主體具有因人而異的反應,或同主體因時因地的不同反應。

從符號學視角來看,《世上只有媽媽好》這個符號是客體性的客體。但每個受眾每次對該客體會因時間、地點、環境的不同,甚至物是人非的同地點,產生情緒相似卻完全不同的編解碼內容——客體2。忽略掉設備與環境的變化,《世上只有媽媽好》聲波態的客體1是“福爾馬林式”(標本似)的客體。而客體2則像水流一樣,是永遠在變化的客體。它既傳遞曾經的一些經歷和經驗,又迎合主體當下的身心靈的狀態而產生變化。

(一)主體不斷解除自身中心化:客體2不斷被建構

雖然客體2由主體建構出,但因其客觀性過程及二者客體性存在,主體永遠無法與客體2合體。即主體始終處在永遠靠近客體,卻又永遠無法達到客體的極限性質。①? 主體聆辨客體1的認識活動和知覺是客觀性的,在此認識活動中主體始終處于不斷地接近建構的客體2即他所聽到并產生共情的《世上只有媽媽好》中。主體通過協調自己的活動,從而不斷解除自身中心化。②這使主體在客體2的先后相繼的各個狀態之間,以及在不同客體2之間,形成一系列新的協調。

在影院觀看《媽媽再愛我一次》這部電影時,《世上只有媽媽好》這首歌曲先后出現多次。在聆辨活動中,該曲由不同的人演唱即不同的客體1,所有受眾同時聆聽到的同一首歌曲是客體1,聆辨時不同主體建構出的聲音客體是因人而異且不斷變化的客體2。主體和客體之間相互作用,各自隨著故事的發展不斷變化。主體在這些過程中不斷產生新的協調,不斷解除自身中心化,客體2不斷被重新建構。比如,主體首次聆聽該曲由小主人公唱出的客體1便建構出一次相應的客體2。在這次建構中,主體也許只是覺得小主人公的童聲很可愛,在建構客體2時不會產生“淚點”反而可能是“會心一笑”。隨著劇情推進經過多次聆辨多次建構,直至長大成人的主人公與闊別許久在精神病院相見的兩鬢斑白的母親時,再次為媽媽唱出該曲時,主體在建構客體2時會產生“淚點”并且伴有“會心一笑”。

主體會出現對相同客體每次共情不盡相同的情況,這正體現:主體只有不斷解除自身中心化,才能不斷生成新的客體2。無論是在這部影片中反復聽見的《世上只有媽媽好》客體1,亦或反復觀看這部電影每次聽見的客體1,乃至在任意場合偶然再次聽見的客體1,主體都會建構出不盡相同的客體2。

梅洛-龐蒂從認知符號學角度認為具身具有雙重特性:身體是被動的同時也是主動的,它在對世界作出反應時,也同時具有意向性,③即強調認知主體與認知環境的互動。④在被客體1刺激時,主體的反應具有意向性,而意向會隨著多樣的環境變化發生改變。其間主體會不斷協調各種變化、運演反應以建構客體2,生成的客體2會繼續投入于運演反應中。而當客體2對主體建構發生作用時,主體繼續解除自身中心化。客體2不斷被主體建構所產生的各種運演性協調具有相同的性質,可言主體的解除自身中心化和客體的建構是同一個整合活動的兩個方面。

雖然在影視視聽進行時依據《世上只有媽媽好》這個音樂符號形成的編解碼內容是主體建構出的,會因人而異具有主體性。但每個受眾每次編解碼的過程和內容卻是客體性的。從其雙重特性的存在而言,解除自身中心化的客體性過程與對客體建構的主體性作用是同一整合活動的兩個方面。⑤

(二)創作主體的主動性:對聲音客體的設計與受眾主體共情的預判

在活動過程中主體進行著內化和外化的平行發展,思維將自身從主體身體活動中解放了出來,既聯系著身體活動又超越了身體活動。①反映在本研究中,正如主體隨著人的成長、成熟與人生經歷的變遷,其對《世上只有媽媽好》的編解碼會不斷豐富與迭代,不斷更新建構客體2。建構客體2的行動是主體思維的起點,思維又超越著建構行動。

實物性動作是認識發生過程中的出發點。②在影視聲音聆辨過程中,“聲音在播放”和“主體在接收”是該認識活動的出發點,通過活動中介以及中介物——感知系統,使該活動中的主客體產生相互作用。在相互作用中,主體接收時會調用思維中已經存在的經驗、邏輯等產生碰撞和轉化,故受眾聽到銀幕上的角色哭泣也會跟著悲傷。但這些經驗、邏輯等并不一定必須導致受眾看到流淚必然跟著流淚,因此只具有可能性。

當電影《媽媽再愛我一次》中的小主人公及其母親相繼唱出《世上只有媽媽好》時,受眾非時間性的經驗、邏輯和可能性綜合在一起。彼時,影院里滿是抽泣聲,這些不同時間的抽泣聲反映出各主體認識的頂點不同其所產生的建構客體亦不同,故情感爆發的高潮——“淚奔”亦不同。

沒有一個受眾存在與主人公一模一樣的經驗。但主體在活動中協調出的反身邏輯經驗使其認識經驗具有相似性。這些相似的反身邏輯經驗是創作主體進行影視聲音設計的有效依據。主體的反身邏輯經驗是非時間性的,意味著可被自由利用。基于反身邏輯經驗的作用和可能性,受眾與銀幕上的人物會擁有相似的情感、情緒經驗,從而可能產生共情。當群體產生共情并發生反應(如上文“淚奔”),說明主體已達到認識活動的頂點。因此,聲音設計者可以預估受眾感知頂點。亦印證:認識的頂點同非時間性和可能性聯系在一起。③

對受眾的反身邏輯經驗和感知頂點預估進行總結,并將其合理推理和利用到源客體④的設計創建上,形成一套聲音設計邏輯。聲音設計者對聲音設計邏輯的掌握印證:邏輯是自然運演結構的形式化。⑤對于影視聲音表現的準確掌控,正來自同是受眾的創作主體對聲音與聽覺感知自然運演的過程與結果。

五、結語

影視聲音聆辨活動中主、客體的互構活動,既印證著思維邏輯,又是行動邏輯的內化 ,這無不體現著行動邏輯是思維邏輯的外顯。更為重要的是,影視聲音通過其“情境”記憶性作用,可對聽眾產生記憶操控。而這些記憶性的經驗又會轉化為邏輯,形成人的思維慣性,進而影響到人的行動邏輯。正是基于聲音符號的情境性作用,使影視聲音設計成為視覺文化傳播的一種有效且作用深遠的工具。影視聲音通過對個體認知的改變,形成一種“集體無意識的滲透”,進而實現對社會的影響。

通過對影視聲音聆辨活動的分析與討論,我們觀察到聲音情境性作用的原理和操作,這亦有利于我們理解并學習如何科學地通過影視聲音來掌控話語權。但要指出的是,電影越來越強的“音爆”對人是無益的,人類真要在這條路上繼續下去嗎?影視聲音是否還有其它的可能性?凡此種種,值得進一步探究分析。

作者:

林濱,廣州體育學院體育傳媒學院講師,研究方向:音樂、影視聲音文化傳播

(責任編輯:陳澤璽)

Abstract: Sound, with its unpredictable existence, draws the attention of the audience and drives people's perception construction. The study systematically analyzes the activities of film and television sound recognition from the perspectives of epistemology and semiotics, and finds that there is an interactive relationship between the subject and the object. When the subject perceives and constructs the sound object of film and television, its subjectivity will lead to the diversification of the constructed object. The sound object in film and television has the characteristic of implicitly promoting the construction of the subject due to its unique form. In addition, the objective existence of each subject and object makes it impossible for the subject and object to merge, thus keeping the subject constantly in an action of self centeredness, and the construction of the object also exists in this action. This is the two sides of the integration activity of film and television sound recognition and reflects the profound mutual construction relationship between the subject and the object.

Keywords: Listening Analysis, Raw Sound Object, Situational, Audience Segmentation, Recessiveness