典型電供暖線路負荷管理

李慧玲 任志丹 曾河華

摘要:近年來,隨著北方地區電蓄熱采暖的持續推廣,電網負荷特性出現了新的變化,給傳統電網擔任“源隨荷動”電力平衡器角色增加了難度。對此,本文基于電網免增容、微增容、合理增容、削峰填谷,依據電網安全可靠運行的指導思想,研發通過負荷自動平衡進行削峰填谷的電能供暖互聯網平臺,以供參考。

關鍵詞: 電供暖;負荷;調峰;算法

近年來,大氣污染治理、打贏藍天保衛戰等國家戰略的實施催生了大量新興用電業務與新型用電設施,衍生出了大量的隨機性、間歇性和季節性用電負荷(電蓄熱采暖),增加了傳統電網擔任的“源隨荷動”電力平衡器角色的難度。荷側與源側的變化導致負荷不平衡,例如,目前冬季電蓄熱采暖受相關補貼激勵機制影響極易在某時段同時啟動,且不超2~3 h,給電配網帶來了跳閘風險,同時滿足防止風險需新增功率(或阻止新增荷),還會導致高投資低效率的情況發生。

2018~2019年,尚義縣城區電能替代供熱項目突增,由于尚義縣氣候寒冷,整個采暖季期間環境溫度低供熱量增加,出現大功率同時啟動特性(20~23點),尤其在春節期間,尚義兩條電供暖線路一直存在較大跳閘風險。

在此背景下,2020年開始,張家口電網公司營銷與尚義縣電網分公司,聯合再發現(北京)科技有限公司開展不增容增荷負荷調控項目研究。

一、負荷平衡進行削峰填谷技術研究

方案一:傳統人海戰術臨時應對。依靠人工調度指揮現場操作,每臺大功率鍋爐房放置人力就地觀察負荷監控,縣調度設專班觀察功率曲線,一旦出現超功率跡象,及時電話通知現場減負荷。

方案二:變電站增容,但增容意味著帶來投資大、實施難度大以及使用效率低等問題。

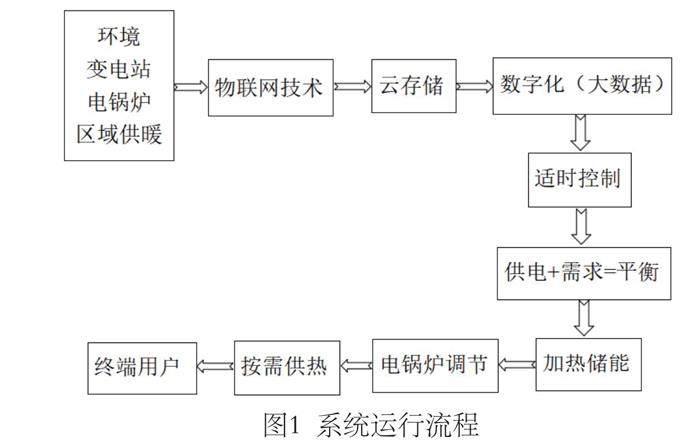

方案三:搭建一個通過負荷自動平衡進行削峰填谷的電能供暖互聯網平臺。基于以電為中心能源互聯網理念,有效整合電網、熱網、信息網,研發電供暖線路負荷調控技術,實現能量流、業務流、信息流的連通、耦合、互動和協同,通過數據建模與優化等方法,實現線路負荷的精準調度和快速響應,配電網功率與終端鍋爐負荷柔性驅動穩定聯網運行。供熱系統優化運行,電力存量挖掘不超荷,熱網增加供熱有保障,供熱側用戶需求獲滿足,以此充分利用有限的線路負荷容量,實現安全可靠、供需平衡的目標。

通過負荷自動平衡進行削峰填谷的電能供暖互聯網平臺,能在現有外部邊界限制情況下,充分挖掘負荷存量,減少變電站及電網固定資產大額投資,降低調度人力投入和對人工經驗的依賴,提升智能化管理水平,實時在線負荷調度與平衡。平臺核心是平衡網荷功率調峰值,不會使電網10kV出線或35kV變電站超負荷跳閘,同時免增容提高現有存量電力效率。

二、試點線路選取

以尚義縣南城35kV變電站516出線為研究試點,選取兩戶有代表性電儲熱供暖鍋爐。其中,一戶為尚義縣麗景苑住宅小區(8萬m2)10kV高壓電極水蓄熱鍋爐功率2×4MW,二是尚義縣廣播局辦公住宅混合小區(1.2萬m2)10kV高壓固體蓄熱功率1.2MW。

網荷端安裝智能模塊,就地采集環境溫度、鍋爐儲熱溫度、供水溫度、回水溫度、工作電流、運行功率,35kV變電站10kV出線(或變壓器)電流及功率。

三、負荷調控

本項目采用“機理模型+數據驅動”的建模技術,首先,建立各小區供熱系統機理模型,用以模擬實際系統全工況下的性能及動態變化趨勢;其次,利用系統實時數據跟蹤修正機理模型,提升關鍵工況以及動態變化過程的逼近程度,為負荷的優化分配提供可靠的計算分析工具。

(一)構建對象動態模型

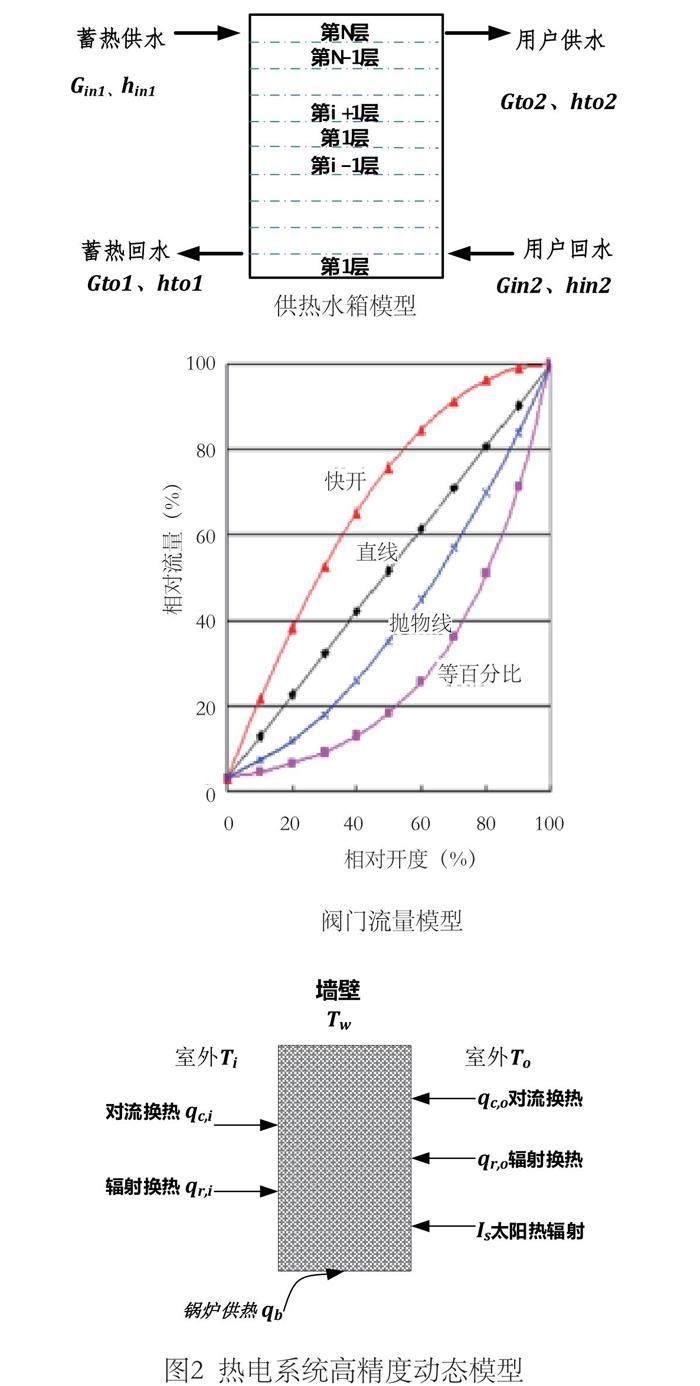

熱電系統高精度動態模型是實現智能優化的基礎,也是關系優化結果準確性、可靠性的關鍵。

(二)數據驅動模型的構建

電網負荷—電鍋爐功率關系模型

P≥∑Pg+?P

其中,P—電網負荷 (kWh);∑Pg—可調節電鍋爐功率(kWh);?P—線路下不可調節負荷(kWh)

建立10kV出線負荷、管網特性、鍋爐特性、儲能特性、熱負荷特性、環境變化等機理模型。

供熱系統的負荷分配滿足以下基本前提:第一,鍋爐運行負荷不能使電網超出限定負荷;第二,滿足用戶供熱需求;第三,系統平穩、經濟運行。

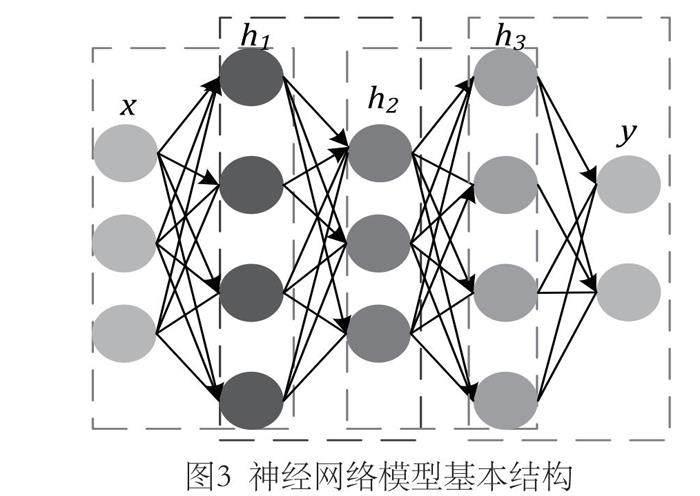

(三)深度神經網絡模型的構建

本項目數據驅動模型擬多層神經網絡完成,如圖3所示。通過對象的輸入輸出參數構建具有多個隱藏的神經網絡結構,并根據采集的數據進行網絡的深度學習,從而實現輸入輸出的映射。

(四)多參數高效辨識算法的研發

本項目中多參數辨識主要包括基于采集數據的自動解耦辨識和基于智能算法的多參數直接辨識。

1.基于采集數據的自動解耦辨識

對具有n個待辨識參數的對象,根據采集到的數據自動搜尋和匹配,獲得n-1個參數相似的情況,進而實現當前未匹配成功的唯一參數辨識。該方法通過數據匹配將多參數辨識問題自動分解成多個單參數辨識的問題,便于采用經典的辨識算法求解。本項目擬采用經典的遞推最小二乘法實現單參數的辨識。

2.基于智能算法的多參數直接辨識

基于智能算法,根據采集的數據實現多個參數的同時辨識。為了獲得較高的辨識效率和辨識精度,本項目擬采用具有引力系數自適應調整功能的改進型引力搜索算法(VGSA)實現多參數的直接辨識。

(五)負荷控制

結合人工智能優化算法,多數據、多維度預測熱功率電負荷,對比歷史負荷決策當日負荷運行趨勢。同時根據實時網負荷情況,秒級計算系統綜合參數和熱需求、網內供需平衡鍋爐負荷分配以及運行工況調節,將調節指令下達到負荷側控制鍋爐調節運行。當變電站出現超負荷時,終端適時柔性調減功率;變電站功率低時,終端負荷增功率加大儲熱。

四、運行監控

秀水窯526出線可調2臺鍋爐,2021年1月20日19時28分線路出現超負荷,通過負荷自動平衡進行削峰填谷的電能供暖互聯網平臺實現智能化負荷預測與負荷分配,直至系統自動最優運行,實現電網輸出功率、鍋爐供給功率、終端負荷的平衡驅動和無縫銜接,確保整個系統穩定、節能、高效運行,滿足用戶熱力需求,保障電網安全,電網全天運行在變壓器經濟曲線范圍內。

五、項目效益

通過負荷自動平衡進行削峰填谷的電能供暖互聯網平臺可實現電力調峰輔助服務,加快能源清潔低碳轉型,免增容提高變電站輸電運行效率,開辟存量挖掘削峰填谷,實現“免增容、微增容、合理增容”互聯網應用先例。項目具有投資少、見效快、智能化等特點,經濟和民生社會效果顯著。

以麗景苑小區為例,2019~2020年采暖全季供暖時間170天,采用該平臺進行負荷調控,超負荷現象被杜絕、居民供暖得到保障。鍋爐采暖總電量519.40萬kWh,電費成本為148.28萬元(全年電費22%電量政府“四方平臺”政策價,其他78%執行目錄電價)。單位面積日耗電量為0.641kWh/m2,電費0.1831元/m2;折算單位面積供暖電量109kWh/m2,供暖成本31元/m2,低于市政集中供暖到戶價格42元/m2(居民)和52元/m2(商業)。

六、結語

項目選擇電能供暖作為主要研究對象,具有以下原因:第一,這類需求在北方已規模化;第二,取暖為我國北方地區重大民生需求,電能替代取暖已成社會共識;第三,用電負荷需求具有典型的隨機性、間歇性、季節性和聚集性。

通過構建負荷自動平衡進行削峰填谷的電能供暖互聯網平臺,基于“機理模型+數據驅動”技術,有利于提升電網的調節能力,促進電網的穩定運行。

項目立足能源“互聯網+”,以“免增容、微增容、合理增容”提高變電站輸電運行效率,實現存量挖掘削峰填谷,發揮電網能源供應樞紐和服務平臺作用。

項目研發突破傳統理念與認知的羈絆,面對電網發展新業態,以“大云物移智鏈”為依托,推動以電能源為核心的多能源技術創新。

配合智能電網提升對荷側資源最活躍的“需求響應”以及電網資源盤活,對于隨機性、間歇性和季節性等新型用電負荷,應始終貫徹有序用電供需削峰填谷原則,提高“源網儲荷”側資源參與互動的經濟性。

作者簡介:李慧玲,高級工程師;任志丹,工程師;曾河華,碩士。