以思考方式存在

畫家程維

程維,1962年出生,著名詩人、小說家、畫家,中國作家協會會員,江西省作家協會第六屆、第十屆副主席,南昌文人書畫院院長,現居南昌。主要作品有長篇小說《浮燈》《皇帝不在的秋天》《海昏:王的自述》《雙皇》,詩集《妖嬈罪》《他風景》《古典中國》,散文集《南昌人》《南昌慢》《南昌記》《豫章遺韻》《水墨青云譜》,畫文集《畫個人》,書畫集《程維詩書畫》等。曾獲中國作協第八屆“莊重文學獎”、首屆“天問詩歌獎”、首屆“滕王閣文學獎長篇小說獎”等,入選“中國新詩百年百位最有影響詩人”。畫作被英國、法國、日本和中國香港等多家藝術館、博物館及海內外藏家收藏。《文藝報》《中國藝術報》《收藏家》《藝術家》等百余種海內外報刊重點推薦。

這個冬季北方實在是有點冷,昆玉河水早結了冰,煙雨園樹只剩下道道寒影,似乎一切都停止了思緒。讀到程維的《孤山圖》《東風破》《獅子林》《快活林》(2022年11月)、《江湖有酒江湖醉》(2022年12月)等新作,原來仍然有不凍的江河,仍然有人在贛江之濱思索。內心里又有了一些熱景。

《孤山圖》《東風破》《獅子林》《快活林》是程維在這個冬季新創作的幾幅語言后水墨。畫中今人與古士、時裝與古貌、嚴服與曝裸、戲劇與生活、舞臺與現實、手槍與大刀、道具與工具、誘惑與抵抗,在混淆與對抗中展示出種種熱鬧。畫中的這些熱鬧有某種類似性,就差時間來確認了,但是,畫中人物的服飾特征讓時間距離當今總是有一步之遙。《孤山圖》等畫中時間止步于哪個歷史刻度,又是那么的模糊,時間短缺,時態殘損,歷史注銷了這些水墨的當代性。而讀畫人與畫畫人在功利上極不匹配,讀畫人總是索求畫家在畫些什么,可是當代性從畫中逃逸,畫中的熱鬧就被別的語境轉移了。面對《孤山圖》《東風破》,需要我們不再迷信,歷史并不注銷藝術的當代性。

程維的語言后水墨斷章殘態,并不講究畫到美為止,其審美目的也不是只為分享某些優雅、閑情與逸趣。不過轉移畫的當代性必定會讓人追尋其當代性,追尋這幾幅作品的當代性過程又總能讓人遭遇許多類似的熱鬧,但是類似性不能成為其入畫與思考的確鑿依據。對于不同表達者,藝術表達根據有的在眼前,有些表達根據則很遙遠。

讀程維的語言后水墨總會遭遇形而下迷霧,即使有這種心理準備,初看時也會不得要領,《孤山圖》《獅子林》就開始以游戲與戲劇展開接應。程維的這幾幅新作幾乎都有一到兩個戲劇人物,并給予他們舞臺般地位。《孤山圖》中是一位執大刀的黑髯公;《懸崖》中有一位拄著紅纓槍的戲曲武生;《東風破》中一位持蛇矛的水泊豪杰對峙的是一位揮大刀的三國英雄;《快活林》中則有一位撫琴的魏晉奇士,圍繞周圍的其他人物也是高度概括,大都是一道道符號。這些具有統治性的戲劇性和游戲氣息,令人無法回避不能忽略。

戲劇與游戲性質與功能基本互通,程維的語言后水墨仍然在面對游戲與消費。展示就是面對的開端,表達就是思考的開始,程維的這幾幅新作十分自然地讓人深入到“游戲世界”或者“戲劇世界”。“游戲世界”是哲學家用觀念對現實性質的關聯。古希臘哲學家赫拉克利特說“世界是天神宙斯的游戲”。柏拉圖特別自信,特別相信自己帶有理想性質的哲學有極強的保證性,他想用他的哲學規劃游戲的品質,在推進赫拉克利特“游戲說”時,柏拉圖非常理想地說游戲是人的一種自由精神,通過游戲人可以接近神,促進“世界的游戲”或“戲劇世界”驅向神性。不期的是柏拉圖規劃的游戲品質在飛速流失,越來越濃郁的世俗情緒讓從哲學家到世俗人群都感受到游戲既不是“世界的游戲”,也不是“天神的游戲”,更不是“上帝的游戲”,而只是人性的游戲。越來越多彩的生活與豐富的物資讓游戲擺脫了哲學的規劃與保證,而僅僅只能成為世俗生活中一種較為消極的觀念,以及相應的生活態度和生活方式。

赫拉克利特和柏拉圖早已過世,哪能去追究哲學家的責任呢?剩下來的只能面對只有思考。也許從游戲的性質發生變化的那一刻起,就促成了世界的永久期待,程維的新作和他早年的作品一樣,仍然在面對這個游戲與消費的世界,《孤山圖》《東風破》《獅子林》就是世界期待的游戲以外的方式與態度。哲學家說藝術以游戲的形式存在,從程維的《孤山圖》《東風破》《獅子林》能看到,他沒有遵循這些規則,依然堅持他的信念——他的語言后水墨以游戲的方式表達,以思考的形式存在。《孤山圖》《東風破》回應世界期待的就是思考。

程維的語言后水墨往往以某一幅畫提出一連串問題,以某一或某一組畫回應自己提出的問題。《孤山圖》一畫以人筑山,時裝和古裝混淆,時器與古器對峙,時空交錯,由低向高由今向古遞進。無論羅蘭·巴爾特如何倡導作者之死,但作者仍然堅持活在自己的作品中,或隱或現就在畫中某個地方。程維畢竟是詩人小說家,雖然語言后水墨獨具形態早已是另一種創作,但他的文字總會爭先恐后、出其不意地躍然畫面。“作此畫我又想到屈原的山鬼”,這句話一經出現在《孤山圖》中,其意味和思考根據就深植到久遠久遠的歷史深處去了。

程維生活在“襟三江而帶五湖,承荊楚而引甌越”的這么一個地方,程維神形之上有屈原那是很自然的事。楚國詩人屈原的《九歌·山鬼》描繪的是瑰麗而又離奇的神鬼形象,不過屈原這首詩是祭祀山鬼的祭歌。程維的《孤山圖》環境與形象古今混淆,基本上是一幅不備祭祀形態的祭祀圖,祭祀一種千回百折的不屈精神。而“程維的語言后水墨中的形象是他個人歷史意識的凝聚。以現代人對歷史的懷想,以歷史對現實的照耀,甚至在語言后水墨創作中程維放縱他對歷史的偏愛,放縱他對某個歷史人物的崇敬,實際上表現出來的是對現實的認識與解釋。”(《審美訓練和焦點調校——程維的語言后水墨》夏志華,2016年)古代已成存在根據,需要精神的是當代,在程維這個冬季的諸多創作中,山鬼百折不回的精神是諸多問題的答案。

程維與歷史沒有距離,不論是他的語言后水墨,還是他的詩歌散文小說,經阡過陌,走街串巷,在現實生活與歷史場景中來來往往,總是那么自然嫻熟。《東風破》《快活林》以游戲表達方式將一幅幅實景呈現在人們面前,看《孤山圖》,總讓人感到他信任歷史要比信任生活多一點;看《獅子林》,讓人看到他與歷史要比現實親切;看《東風破》,別看他表達得欣欣快快,卻讓人感到只要他在現實中碰到問題,就會習慣性地到歷史中去尋求解答。

人與萬物的區別就是一個文化動物,傳統文化把歷史從春秋戰國從漢晉唐宋鋪呈在人的身邊,對于有文化延續性質的人,歷史是第一真實,是以文化精神存在于人的生活中的真實,所謂的現實生活,雖然不敢說是虛影幻象,但也只不過是一種有待論證的實踐。程維的語言后水墨大都是古今交融的歷史場景和文化形態,程維對他的文學作品和語言后水墨也有總結,他說“我們生存的世界,最能喚起我的古代鄉愁”,他說的“我們生存的世界”是其語言后水墨的創作語境,某些事物的“缺失”就成了他在語言后水墨中懷念崇尚的出發點。程維的語言后水墨十分灑脫,但也難掩傷心欲滴的古典鄉愁。程維也坦陳,“我寫的詩篇和小說,都是表達一個現代人對古代的懷念,那是與當今物化現實相比不算美好的過去,是人類的前世,它印記了我們今生的過失”(程維《我的古代鄉愁》)。程維面對“與當今物化現實相比不算美好的過去”,他早些年的《天問者屈原》就表達了他的思考。歷史上一直存在大量人文過失,被稱之為人文宿命,其往復循環性似乎無法破解,因此人們將其命名為“怪圈”,似乎只要命名為“怪圈”其怪就可以理所當然,人就可以置之不理,就可以以“怪圈”來理解來容忍。《天問者屈原》由離騷式發展為天問式,將其天問精神深深地植入程維的創作過程,奠定了他所有語言后水墨對現實的反詰基調,也提供了一條認識和理解程維的語言后水墨的路徑。

程維說他寫詩和小說都是在表達一個現代人對古代的懷念,顯然他的精神故鄉是“古代”,他的鄉愁源于他的文化故鄉歷史,這正是說程維與歷史沒有距離的根據。程維的鄉愁既是感性的,也是理性的,既是情感的更是文化的,既是詩意的也是水墨的。水墨者逍遙天地也不失道,這一種責任這一文化性質大于純粹情感的鄉愁正是源于現實起于生活,源起于包括程維在內的當今世人的種種人文過失。對于程維,歷史為他保存著解決現實問題的希望與方法,因此才有《孤山圖》這類語言后水墨。

我讀程維的詩很早,讀于上世紀80年代末的書信和鐵筆油印詩刊,讀程維的畫很晚,2016年才以《審美訓練和焦點調校——程維的語言后水墨》一文寫出讀畫感受。對于作家詩人,文學或者語言也有到達不了的層面和領域,語言后水墨也就成了文學創作者在寫作之余或寫作之中的一種延展性創作。這類水墨畫不在于專業與規范,而有極強的文學性,是語言運動的一種藝術性轉換,屬于文人畫而不等同于文人畫。馬敘、高行健、賈平凹、馮驥才、程維等人的語言后水墨畫,是文學與繪畫兩種藝術的可視性與思考性的結合,可以讓文學創作走得更遠,也可以讓文人水墨意涵拓展得更寬。雖然語言后水墨是文學的延展,但是兩種藝術形態有機結合,其實就是另一類獨立創作,其承接或者延展的不僅僅是文學創作者的余情余緒,而是呈現多個方向,在可視性方面向形象上向可體驗性上延展,銜接另外一些領域;內容上則趨向別趣與縱深從而引向思考,因而在審美以及價值呈現方面展現一種合力效應,這些特征是把作家詩人的繪畫獨立為語言后水墨的根據。

程維有詩集如《古典中國》《紙上美人》等;有長詩如《為文學而哭》《唐朝》《漢字·中國方塊》《喜馬拉雅山上的雪》等;有散文集如《獨自憑欄》《沉重的逍遙》《書院春秋》《豫章遺韻》等;有長篇小說如《戈亂》《虛魚》《海昏:王的自述》等。程維的詩、散文、小說以及語言后水墨都是他的思考方式。讀程維的詩、散文,小說,總感到他承受著較大約束。其語言后水墨匯聚他散文的靈、小說的魂、詩歌的神,在他的語言后水墨中更能感受到他的思考,奔放、開闊與自由。

程維在他的《靈魂》一詩中寫道:

“我是凡人,我也很怕死

一想到妖魔鬼怪,也會膽戰心驚

一想到不可知的一切,也會十分茫然

可我有良知啊,有做人的底線

我不會做令內心羞慚的事情,

我不會去寫

令我羞悔難當的詩文。

所有文字啊,都長著一顆靈魂

……”

程維的諸種創作都秉持不羞辱漢字靈魂的精神,這既是他文學表達的注釋,也是他語言后水墨的準繩,這體現在他文人的責任感上。《禮記·大學》說“自天子以至于庶人,壹是皆以修身為本”,但凡人都“物格而后知至,知至而后意誠,意誠而后心正,心正而后身修,身修而后家齊,家齊而后國治,國治而后天下平。”程難說“我不會去寫/令我羞悔難當的詩文。”程維對現實自覺地承擔著思考的責任,不過程維遠沒有我這般容易沉重,他自有精神和力量承擔責任而又飛揚灑脫。

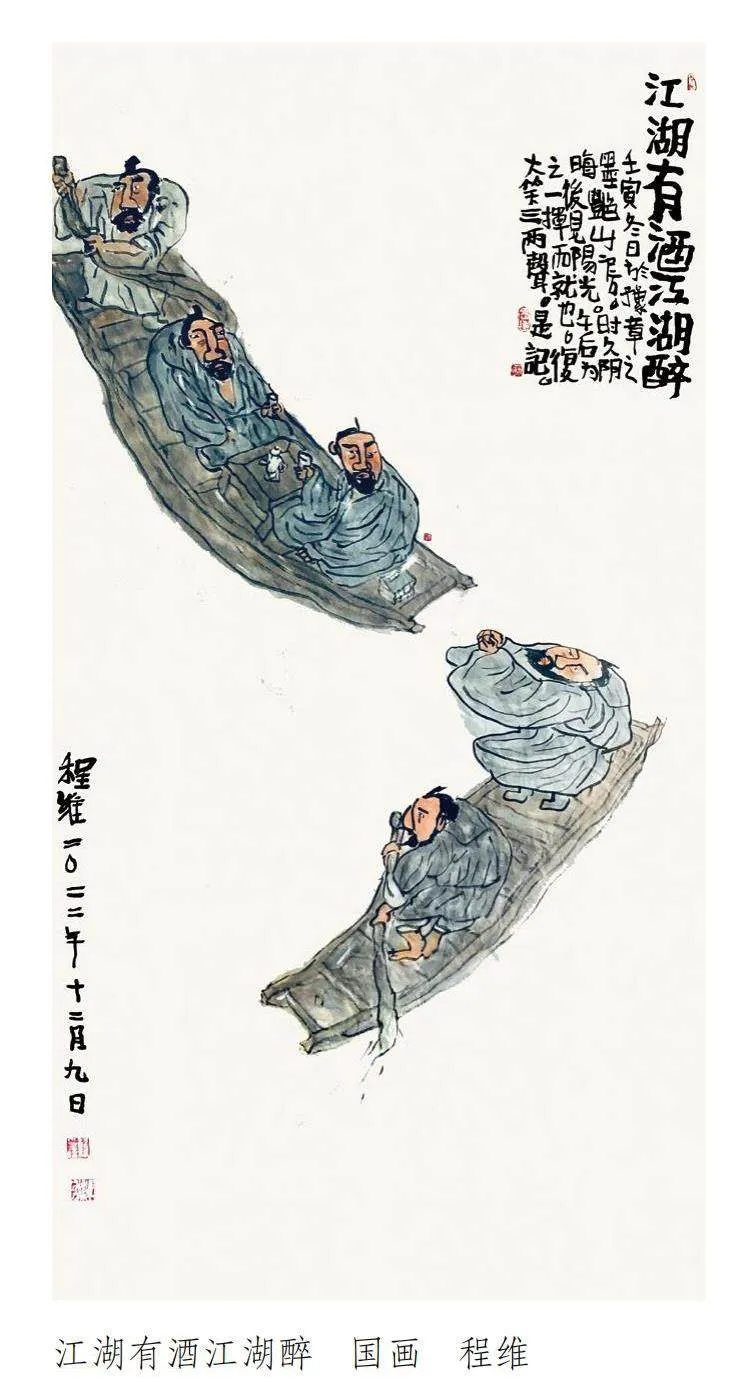

程維自幼吟《離騷》《九歌》,從小與滕王閣形神相隨,筆上有落霞孤鶩,墨中涵秋水長天,自是有筆墨擔道義而又瀟灑不羈的底蘊底力。看他的《江湖有酒江湖醉》(2022年12月9日),這也是他這個冬季創作的一幅新作,大有“且就贛水賒月色,將船買酒白云邊。尋得屈子忘把盞,吟畢離騷做近鄰”之寄托。豫章贛江,兩船相遇,絕不慨“勝地不常,盛筵難再;蘭亭已矣,梓澤丘墟”;把盞作別,也不嘆“時運不齊,命途多舛。馮唐易老,李廣難封”;輕舟遠去,更不渲張“眾人皆醉我獨醒”,而是各行各的,各思各的,各醉各的,各醒各的。《江湖有酒江湖醉》是程維這個冬季的自我總結,偶露超然隱逸之態,但灑脫不損他的思考。

2022年12月18日 北京