萊氏擬烏賊卵子發生的組織學觀察

王崢,劉長琳,陳四清,金廣海,翟介明,林鈴生,葛建龍

(1.中國水產科學研究院黃海水產研究所農業農村部海洋漁業可持續發展重點實驗室,山東 青島 266071;2.青島海洋科學與技術國家實驗室海洋漁業科學與食物產出過程功能實驗室,山東 青島 266071;3.遼寧省淡水水產科學研究院,遼寧 遼陽 111000;4.萊州明波水產有限公司,山東 萊州 261418;5.福建省逸源水產科技有限公司,福建 漳州 363402)

萊氏擬烏賊Sepioteuthis lessoniana 隸屬軟體動物門Mollusca、頭足綱Cephalopoda、槍形目Teuthida、槍烏賊科Loliginidae、擬烏賊屬Sepioteuthis,廣泛分布于紅海、西太平洋和印度洋等海域[1],也是我國東南沿海常見捕撈水產品,年產量約200 t[2]。

闡明卵子發生過程和卵巢發育特征是頭足類繁殖生物學的重要研究內容,對保護頭足類自然資源、開展人工繁育及自然資源調查等有重要意義。目前關于頭足類卵子分期發育特征的研究較多,主要集中在金烏賊Sepia esculenta[3,4]、曼氏無針烏賊Sepiella maindroni[5]、擬目烏賊Sepia lycidas[6]、福氏槍烏賊Loligo forbesi[7]、皮氏槍烏賊Loligo pealei[8]、長蛸Octopus variabils[9]等,但未見關于萊氏擬烏賊卵子發生的研究報道。本研究采用組織學方法觀察了萊氏擬烏賊的卵子發生,依據卵母細胞大小、細胞核形態位置及濾泡細胞結構變化,分析了解萊氏擬烏賊卵子發生各個時期的特征,以期豐富頭足類繁殖生物學內容,及為萊氏擬烏賊的人工繁育提供理論支撐。

1 材料與方法

1.1 材料

2020 年8 月在福建海域采用底拖網獲得體表無破損的野生雌萊氏擬烏賊性樣本7 尾,其中未性成熟的2 尾,平均胴長(11.3±4.5)cm,平均體質量為(210±43)g,性成熟的5 尾,平均胴長為(19.2±6.4)cm,平均體質量為(430±76)g。

1.2 石蠟切片樣品的制備

將萊氏擬烏賊沿腹部中線剪開,將性腺切割,置于Bouin's 液中固定24 h,然后用70%酒精溶液沖洗樣品(間隔12 h),直至酒精溶液接近透明后保存在70%的酒精溶液。按照組織學研究方法[10],對樣品進行脫水、二甲苯透明、石蠟包埋。使用KD-2508 型輪轉式切片機連續切片,切片厚度約5 μm。石蠟切片經脫蠟干燥、H.E 染色、中性樹膠封片后,置于Nikon 80i 正置顯微鏡下拍照并記錄分析。

2 結果與分析

2.1 卵子發生分期

依照卵子的大小、細胞核的形態分布和濾泡細胞的結構特征變化,將萊氏擬烏賊卵子發生過程分成4 個階段、9 個時期(表1),即卵原細胞階段(卵原細胞期)、原生質生長階段(無濾泡細胞期、單層濾泡細胞期和雙層濾泡細胞期)、間質生長階段(濾泡細胞增生初期、濾泡細胞增生中期和濾泡細胞增生晚期)和營養質生長階段(卵黃堆積期和成熟期)。

表1 萊氏擬烏賊卵子發生和結構特征Tab.1 Characteristics of morphology and structure of eggs during oogenesis in Indo-Pacific oval squid Sepioteuthis lessoniana

2.1.1 卵原細胞階段

卵原細胞期 卵原細胞的形狀不規則,少數呈圓形或橢圓形,平均直徑為10.8~32.4 μm,細胞質較少,細胞核較大。卵原細胞與濾泡細胞兩者分界明顯,濾泡細胞呈深藍色,分散分布在卵原細胞周圍(圖版Ⅰ-1)。

2.1.2 原生質生長階段

進入原生質生長階段的卵原細胞,進行第一次減數分裂發育成卵母細胞。此階段的卵母細胞體積增大,細胞核增大,胞內物質增多。濾泡細胞數量開始增多,包裹卵母細胞。根據濾泡細胞的狀態分為無濾泡細胞期、單層濾泡細胞期和雙層濾泡細胞期。

無濾泡細胞期 卵母細胞呈圓形或橢圓形,平均直徑為65.8~112.7 μm,細胞質染色較深。細胞核呈圓形,平均直徑為32~50 μm,核膜邊界明顯且光滑,核內染色質呈網狀分布,卵母細胞周圍未見濾泡細胞(圖版Ⅰ-2)。

單層濾泡細胞期 卵母細胞體積增大,細胞近圓形,直徑約170.5~185.5 μm,細胞核呈橢圓形,直徑約65 μm,核膜明顯。此期,出現扁平狀的小型濾泡細胞,細胞核成深藍色,隨著濾泡細胞數量逐漸增多,單層排列的濾泡細胞包裹住卵母細胞,形成單層濾泡細胞期(圖版Ⅰ-3)。

雙層濾泡細胞期 卵母細胞體積繼續增大,形態不一,大多呈橢圓形,直徑在130.6~202.5 μm 之間,細胞核呈圓形,直徑約80 μm。此時的卵母細胞外包裹兩層濾泡細胞,濾泡細胞與卵母細胞分界明顯,內層為橢圓形濾泡細胞,外層為扁平狀濾泡細胞,濾泡細胞間分界不明顯(圖版Ⅰ-4)。

2.1.3 間質生長階段

進入間質生長階段的卵母細胞生長迅速,細胞體積繼續增大,卵母細胞外的雙層濾泡細胞開始向胞內增生形成突起,直至充滿整個卵母細胞。根據卵母細胞大小和濾泡細胞向內的折疊程度分成濾泡細胞增生初、中、晚3 個時期。

濾泡細胞增生初期 細胞呈圓形或橢圓形,平均直徑約230 μm,細胞核位于中間,呈圓形,直徑約95 μm。此期,濾泡細胞開始向內翻折,形成6 至8個指狀突起,突起長度不等,變化在15~30 μm 之間(圖版Ⅰ-5)。

濾泡細胞增生中期 細胞呈圓形,平均直徑約250 μm,細胞核位于中間,呈圓形或橢圓形,直徑約100 μm。卵母細胞內的指狀突起數量增多,一般為10~13 個,內折程度更明顯,最長約80 μm,橢圓形的內層濾泡細胞體積增大,濾泡細胞與細胞質之間出現明顯空隙(圖版Ⅰ-6)。

濾泡細胞增生晚期 卵母細胞呈橢圓形,卵徑約620.5~855.2 μm,細胞核呈圓形,直徑約115 μm,細胞核明顯偏向細胞一側。此期的卵母細胞繼續增長,胞內的指狀突起迅速延展,形成網狀的連接狀態。指狀突起以橢圓形內層濾泡細胞為主,扁平狀的外層濾泡細胞消失(圖版Ⅰ-7)。

2.1.4 營養質生長階段

卵母細胞進入營養質生長階段后,細胞繼續增大。當濾泡細胞占據整個細胞后,橢圓形濾泡細胞個體縮小,并逐漸解體,細胞核消失,指狀突起間的空隙有卵黃形成。根據濾泡細胞消失和卵黃出現的狀態分成卵黃堆積期和成熟期。

卵黃堆積期 細胞呈橢圓形并繼續增大,卵徑約1 512.5~1 818.9 μm,細胞核消失。胞內的濾泡細胞解體,指狀突起界限模糊,突起間空隙逐漸增大,空隙間形成大量卵黃物質(圖版Ⅰ-8)。

成熟期 細胞呈橢圓形,細胞個體達到最大,卵徑約2 823.6~3 318.5 μm。胞內幾乎充滿卵黃物質,HE 染色呈橘紅色。此時期只有少數尚未解體的指狀突起,濾泡細胞染色較深,但不易分辨(圖版Ⅰ-9)。

圖版Ⅰ 萊氏擬烏賊卵子發生Plate Ⅰ Oogenesis in Indo-Pacific oval squid Sepioteuthis lessoniana

2.2 濾泡細胞的變化

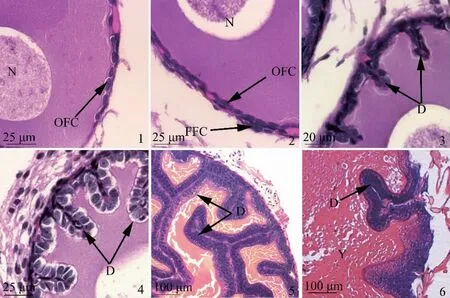

卵母細胞進入原生質生長階段后,單層濾泡細胞期的卵母細胞周圍生成扁平狀濾泡細胞,長約9.5 μm(圖版Ⅱ-1);進入雙層濾泡細胞期后,內層濾泡細胞呈橢圓形,直徑約7.4 μm,外層的扁平濾泡細胞直徑約為10 μm,兩種濾泡細胞間分界較明顯(圖版Ⅱ-2);進入間質生長階段后,濾泡細胞向內翻折,橢圓形濾泡細胞直徑約9.7 μm,扁平濾泡細胞長約7.5 μm(圖版Ⅱ-3),此后濾泡細胞繼續向內翻折,濾泡細胞個體稍有縮小,橢圓形濾泡細胞直徑約8.8 μm,扁平濾泡細胞長約7.3 μm(圖版Ⅱ-4);當指狀突起布滿卵母細胞后,濾泡細胞大小變化不大,而扁平濾泡細胞消失(圖版Ⅱ-5);進入營養質生長階段的濾泡細胞已不能區分,大多已解體(圖版Ⅱ-6)。

圖版Ⅱ 萊氏擬烏賊卵子發生過程中濾泡細胞的變化Plate Ⅱ The change in follicular cells during oogenesis in Indo-Pacific oval squid Sepioteuthis lessoniana

3 討論

3.1 萊氏擬烏賊卵子發生的特征

不同物種的卵子發生特征不同,卵母細胞發育時期的劃分標準也不同。但大多研究依據卵母細胞的個體大小、胞核形態位置、濾泡細胞形態變化等特征劃分發育時期。最早的研究將卵巢發育分成卵原細胞期、單層濾泡細胞期、卵黃泡期、卵黃充滿期、成熟期和退化期[3]。蔣霞敏等[5]最早將曼氏無針烏賊劃分成卵原細胞期、卵母細胞期、成熟期和退化期4 個時期;尹亞南[4]在郝振林研究的基礎上將金烏賊卵子發生更加細化,劃分為增生期、小生長期、大生長期、成熟期和退化吸收期5 個時期9 個時相。本研究參照以上及羅江等[6]對擬目烏賊卵子發生的研究,依據萊氏擬烏賊卵子發生過程中卵母細胞形態變化、細胞核大小和位置變化、濾泡細胞與卵母細胞的分布變化及卵黃變化等標志特征,將萊氏擬烏賊卵子發生劃分為卵原細胞階段(卵原細胞期)、原生質生長階段(無濾泡細胞期、單層濾泡細胞期和雙層濾泡細胞期)、間質生長階段(濾泡細胞增生早期、濾泡細胞增生中期和濾泡細胞增生晚期)和營養質生長階段(卵黃堆積期和成熟期)4 個階段9 個時期。

萊氏擬烏賊卵子在卵原細胞階段和原生質生長階段胞體較小,進入間質生長階段和營養質生長階段后細胞急劇增大。萊氏擬烏賊卵母細胞個體增大時期與其它頭足類大體一致,如金烏賊[4]、擬目烏賊[6]、曼氏無針烏賊[5]等,主要是濾泡細胞大量增生內折以及卵黃物質的產生等原因導致。但頭足類不同種類間達成熟期后卵子的大小也不同,其原因包括個體大小、繁殖周期和產卵策略等。細胞核也有明顯增大,持續至濾泡細胞增生中、晚期,細胞核最大直徑約110 μm,并隨著濾泡細胞內折發生偏移,最終隨著濾泡細胞解體而消失,這與擬目烏賊[6]和皮氏槍烏賊[8]一致。萊氏擬烏賊屬于分批產卵類型,即親體在交配后一段時間內可多次產卵,這與卵巢的組織切片結果一致,卵巢內觀察到多個發育時期的卵母細胞。

3.2 濾泡細胞的形態變化和功能

濾泡細胞的出現、折疊變化規律是對卵子發生時期劃分的重要依據之一。關于濾泡細胞的來源主要有兩種解釋:(1)由卵巢內的生殖細胞演化形成[11-13];(2)由卵巢內的基質細胞分化形成[5,14-16]。受取樣條件限制,未取到早期卵巢樣品,尚不能確定萊氏擬烏賊卵巢內濾泡細胞的來源,但結合多種頭足類卵巢濾泡細胞來源的研究[5,6,9,17],認為其卵巢內濾泡細胞由基質細胞分化形成。卵巢內兩種濾泡細胞的大小和狀態處于動態變化中,萊氏擬烏賊卵巢內扁平濾泡細胞的形成和消失皆早于橢圓形濾泡細胞一個時期,且扁平濾泡細胞出現明顯的先增大后減小,這些與皮氏槍烏賊[8]和擬目烏賊[9]一致。

濾泡細胞在卵子發生過程中具有重要作用:(1)分泌物質可形成卵膜,如曼氏無針烏賊和青鳉Oryzias latipes 的濾泡細胞的分泌物能形成卵子的次級卵膜[5,18,19,20];(2)合成并分泌營養物質,如曼氏無針烏賊、金烏賊和擬目烏賊的濾泡細胞能合成并分泌卵黃物質顆粒,證明濾泡細胞能分泌營養物質[4-6,21];(3)促進排卵,如南方鲇Silurus meridionalis 卵巢的濾泡細胞內富含大量微絲,起到促進排卵的功能[15]。萊氏擬烏賊卵巢內濾泡細胞形成的指狀突起數量較多。當這些濾泡細胞解體后,卵子

個體急劇增大,大量的卵黃物質開始形成。推測認為,萊氏擬烏賊卵子內的濾泡細胞同樣起到合成并分泌營養物質的作用。