反芻思維對中學生網絡成癮的影響:一個有調節的中介模型

劉雨佳 吳慶春 劉匯濤 辛素飛

摘 要:一直以來,由于在青少年群體中的高發性、高危害性,網絡成癮受到各界的高度重視。作為一種消極的特質性因素,反芻思維對網絡成癮具有獨特影響,然而其具體作用機制尚不清楚,難以制定針對性的干預措施。通過對577名中學生調查研究,考察中學生群體中反芻思維對網絡成癮的影響,以及學業倦怠和應對傾向的作用。結果表明:第一,反芻思維對網絡成癮具有顯著正向預測作用;第二,學業倦怠在反芻思維與網絡成癮之間起部分中介作用;第三,應對傾向在反芻思維與學業倦怠之間的調節作用顯著。驗證了反芻思維、學業倦怠和應對傾向對網絡成癮的聯合作用,揭示了反芻思維影響中學生網絡成癮的內部機制,對緩解中學生學業倦怠、減少網絡成癮問題具有一定的理論與實踐價值。

關鍵詞:反芻思維;學業倦怠;網絡成癮;應對傾向;中學生

中圖分類號: B844.2文獻標識碼: A文章編號:1004-8502(2023)02-0059-11

作者簡介:劉雨佳,魯東大學教育科學學院碩士研究生,研究方向為青少年心理健康與問題行為;吳慶春,魯東大學教育科學學院本科生,研究方向為青少年心理健康與問題行為;劉匯濤,魯東大學教育科學學院本科生,研究方向為青少年心理健康與問題行為;辛素飛,魯東大學教育科學學院教授,研究方向為心理變遷與社會變遷、青少年心理健康與問題行為。

一、引言

中國互聯網絡信息中心發布的相關數據顯示[1],截至2020年底,我國未成年網民規模已達1.83億人,未成年人的互聯網普及率高達94.9%。然而,伴隨著網絡的高度普及,不當的網絡使用逐漸成為威脅青少年心理健康的重要因素[2]。個體對網絡的戒斷和耐受反應,伴隨著加重上網欲望和失控行為的表現被稱為網絡成癮[2]。現有研究表明,網絡成癮不但與青少年焦慮、抑郁等消極情緒高度相關,而且會增加敵意、攻擊性和自殺行為等社會心理問題[3]。如今,網絡成癮已經被各個國家高度重視,網絡成癮的概念界定、影響因素與干預措施的相關研究也逐漸豐富。綜觀以往關于網絡成癮影響因素的研究,除了探討網絡本身的特征因素、外部不良環境因素外,個體特質性因素也被證實對網絡成癮具有獨特且顯著的預測作用[4]。相較其他特質性因素,消極的人格特質容易增加個體認知、情感及行為上的風險,對個體的身心健康更具危害性[4]。而且,個體人格特質具有跨時間、跨情境的穩定性,能夠快速篩選和識別出網絡成癮的易感、高發人群。因此,探究消極人格特質對網絡成癮的內在作用機制及其影響,有利于理解網絡成癮的發生發展,為其干預實踐提供切實可行的理論基礎。

(一)反芻思維對網絡成癮的影響

在諸多消極人格特質因素中,研究者發現,反芻思維對許多心理問題具有重大影響,與網絡成癮高度相關[4][5]。反芻思維指對消極事件的原因、結果和影響進行毫無建設性的反復思考[6]。它不利于解決問題本身,反而會使個體陷入消極認知、消極情緒與消極行為的惡性循環。作為一種由反思性認知風格引起的不良認知,反芻思維能夠激活個體的消極認知偏向,進而造成低自我效能感和自我懷疑。而個體持有負面自我評價時,會試圖利用網絡以一種非威脅性的方式從他處獲得更多積極回應(如“與現實生活相比,我在網絡中能得到更多尊重”),從而加深對網絡的依賴[7]。因此本文提出研究假設H1:反芻思維正向預測網絡成癮。以往關于網絡成癮的特質因素研究缺少反芻思維及其內在作用機制的探討,這給網絡成癮的預防與干預帶來一定困難。深入探究反芻思維與網絡成癮的作用機制,對有效預防和科學干預青少年網絡成癮具有重要意義。

(二)學業倦怠的中介作用

在病理性互聯網使用(Pathological Internet Use, PIU)的認知—行為理論中,非適應性認知是網絡成癮的核心因素,并位于這一機制的遠端,通過影響近端的狀態性因素最終作用于網絡成癮[7]。考慮到青少年面臨的升學壓力,作為非適應性認知的反芻思維在各個層面上產生的不良影響,可能會加劇個體的狀態性風險,如學業倦怠[8]。有研究者對我國中學生群體的學業倦怠情況進行分析,結果發現,中學生學業倦怠主要表現為情緒耗竭、生理耗竭、低學業效能感與師生關系疏離[9]。首先,反芻思維能夠加深并維持抑郁情緒,并對焦慮存在特定的正向影響,加劇個體的情緒耗竭[10]。其次,反芻思維引發的消極認知偏向,和悲觀、自我批判與低掌控感高度相關,進而導致個體自我效能感不足[10]。最后,反芻思維還能夠正向預測社交焦慮和社交回避,影響個體社會適應性,致使個體與同伴、老師關系疏離[11]。

已有研究發現,學業倦怠與網絡成癮高度相關[12]。具體來說,網絡具有簡單快速滿足交流、發泄情緒和獲取認同的特性,能夠使個體獲得快樂感和滿足感,轉移學業倦怠帶來的困擾[13]。網絡成癮“失補償”假說也認為,個體在發展過程中遇到挫折時選擇病理性補償會引起“失補償”,導致自我發展的偏差或中斷[14]。有研究者認為,學業倦怠是在學習方面心理資源的損耗和流失[15],進而導致個體選擇網絡進行心理補償,如果過度依賴網絡帶來的精神逃避,網絡使用會成為青少年心理發育過程受阻時的“病理性補償”,即網絡成癮[14]。綜上,反芻思維能夠通過學業倦怠的中介作用預測網絡成癮,于是本文提出研究假設H2:學業倦怠在反芻思維與網絡成癮之間起中介作用。

(三)應對傾向的調節作用

反芻思維不僅能夠直接影響網絡成癮,還能夠作為非適應性認知通過學業倦怠間接影響網絡成癮,因此有必要幫助個體增加心理資源,緩解或阻斷風險特質與風險狀態的疊加,以達到預防或干預網絡成癮的目的。在當前各種社會心理問題的臨床實踐中,認知行為療法因其有效性受到業界的高度重視,并被廣泛運用于青少年群體[16]。該療法的基礎理論認為,聚焦于認知是干預的有效活性成分,進而可以矯正不良行為,最終建立良性循環[17]。由此可以推斷,個體通過努力矯正認知和行為以改變當前情境和情緒,或許是調節風險因素影響網絡成癮的有效方式。有研究證實,積極應對能夠起到削弱或緩沖風險因素對個體心理健康的不良作用,而消極應對則會加強對心理健康的負性影響[15]。因此,本研究進一步引入“應對傾向”這一變量,探究其在反芻思維影響網絡成癮,以及通過學業倦怠影響網絡成癮過程中的調節作用。

應對的過程理論指出,個體對外界環境進行認知評估,并適當調節所采取的策略和方式,最終采取以問題為中心或以情緒為中心的有效應對[18]。值得注意的是,過程理論認為應對方式并無好壞,但基于能否主動解決問題的標準,則存在消極與積極的應對傾向之分。對高反芻思維水平的個體而言,反復思考消極內容且出現應激反應后,如果對當前狀態進行評估并采取合適的情緒調節策略,尋求解決問題的方式,就可能恢復心理資源,避免造成更大的心理損害[19],減少陷入學業倦怠和網絡成癮的風險。相關研究也發現,積極應對傾向能夠緩沖學業倦怠對青少年心理健康的負面影響,使青少年進行自我調節,削弱學業倦怠帶來的失落感和壓力感[15],對避免進一步導致網絡成癮具有重要意義。而消極應對則意味著個體放棄心理建設及正面應對和解決問題,轉而采取其他方式(如網絡活動)暫時轉移注意、緩解不良情緒,極大地增加了網絡成癮的風險[15]。據此,應對傾向對反芻思維與學業倦怠引發的網絡成癮的緩解或阻斷具有重要意義,為風險特質個體產生風險狀態進而威脅心理健康的問題提供了干預思路。因此,本文提出研究假設H3:應對傾向可以調節反芻思維對網絡成癮的影響,以及反芻思維通過學業倦怠影響網絡成癮的中介過程。

綜上,本研究擬構建一個有調節的中介模型(見圖1),來考察學業倦怠的中介作用和應對傾向的調節作用,以對反芻思維與網絡成癮之間的關系進行更深入的探討,為青少年網絡成癮的預防與干預提供實證和理論指導。

二、研究方法

(一)被試

本研究選取山東省、云南省、河南省、四川省和湖南省7所學校的中學生,以班級為單位發放問卷585份,剔除漏答題、重復值和異常值過多,以及正反題目的回答中出現矛盾的無效問卷后,最終有效被試577人(問卷有效回收率為98.63%)。被試的平均年齡為14.19±1.46歲。其中,初中生424人,高中生153人,男生292人,女生285人。

(二)工具

1.反芻思維量表

《反芻思維量表》由韓秀和楊宏飛修訂[20],包括癥狀反芻、強迫思考和反省深思三個維度,共22個項目,采用1~4級評分,得分越高表示反芻思維傾向越嚴重。總分在22~88分之間,癥狀反芻得分在12~48分之間,強迫思考和反省深思得分都在5~20之間。該量表在國內的中學生群體中得到廣泛應用,并擁有良好的信效度[21]。在本研究中,該量表的總分及三個維度的內部一致性系數分別為0.93、0.89、0.78、0.72。

2.中學生學業倦怠量表

《中學生學業倦怠量表》由胡俏和戴春林編制[9],包括情緒耗竭、生理耗竭、師生疏離及學習低效能感四個維度,共21個項目,采用1~5級評分,對學習效能感進行反向計分后,得分越高,學業倦怠程度越嚴重。總分在21~105分之間,情緒耗竭得分在8~40分之間,生理耗竭得分在5~25分之間,師生疏離和學習低效能感得分都在4~20分之間。在本研究中,該量表總分及四個維度內部一致性系數分別為0.92、0.90、0.84、0.82、0.85。

3.簡易應對方式問卷

《簡易應對方式問卷》由解亞寧編制[22],分為積極應對和消極應對兩個維度,包括20個條目,采用1~4級評分,1是不采取,4是經常采取,總分在20~80分之間,積極應對維度在12~48分之間,消極應對維度在8~32分之間。本研究以積極應對與消極應對的標準分之差作為應對傾向得分,應對傾向得分越高表示個體更多地采取積極應對方式,即積極應對傾向越明顯。該量表在國內中學生群體的應用中呈現出良好信效度[23]。在本研究中,該量表總分及兩個維度的內部一致性系數分別為0.82、0.86、0.73。

4.網絡成癮量表

《網絡成癮量表》由楊(Young)編制、吳漢榮和朱克京修訂,該量表包含8個題目,采用5點計分(從不、偶爾、有時、經常、總是),分數越高表示網絡成癮水平越高,總分在8~40分之間[2][24]。修訂的中文版量表被用于國內中學生群體中,并呈現出良好信效度[25]。在本研究中,該量表的內部一致性系數為0.87。

(三)數據處理

首先,使用SPSS 22.0對數據進行統計分析,包括共同方法偏差檢驗、變量描述性分析和相關分析。其次,使用SPSS宏程序PROCESS插件檢驗學業倦怠在反芻思維與網絡成癮之間的中介效應和應對傾向的調節效應。

三、結果分析

(一)共同方法偏差檢驗

為避免共同方法偏差,采用赫爾曼單因素檢驗法進行檢驗。結果顯示14個因子的特征值大于1,第一個因子可以解釋22.61%的方差變異,低于40%的臨界標準,表明本研究數據不存在因相同的數據采集方法產生與研究內容無關的系統誤差[26]。

(二)描述性統計和相關性分析

如表1所示,反芻思維與學業倦怠及網絡成癮呈顯著正相關;學業倦怠與應對傾向呈顯著負相關,且與網絡成癮呈顯著正相關;應對傾向與網絡成癮呈顯著負相關。

(三)有調節的中介效應檢驗

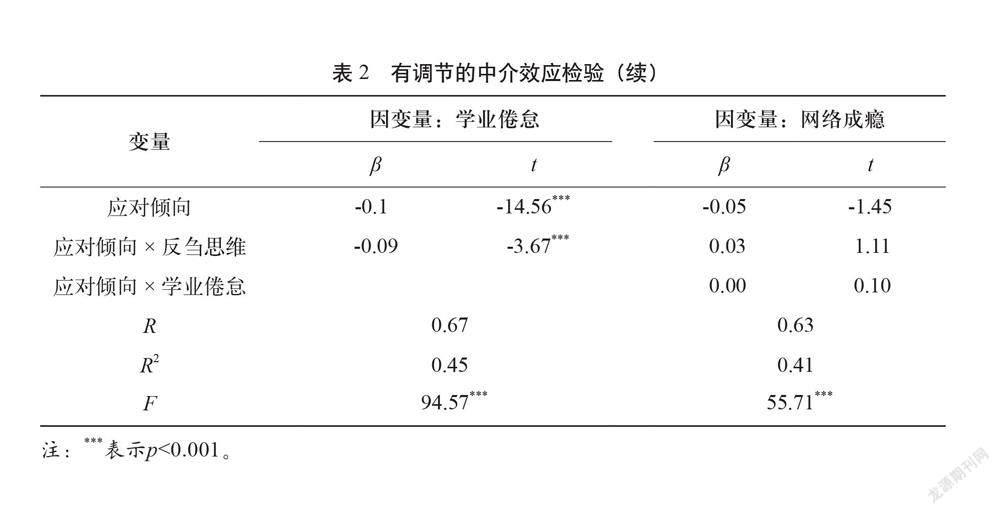

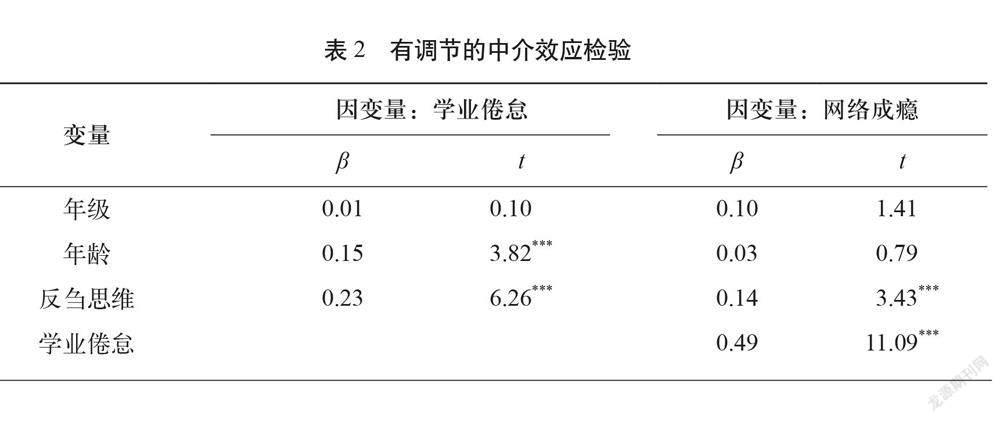

首先,使用PROCESS檢驗學業倦怠在反芻思維和網絡成癮之間的中介作用,其中所有變量均已經過標準化處理。在控制年級和年齡變量后,反芻思維能夠顯著正向預測網絡成癮(β=0.37, p<0.001)。將學業倦怠作為中介變量納入后的結果顯示,反芻思維對網絡成癮的直接效應依然顯著(β=0.14, p<0.001)。此外,反芻思維顯著正向預測學業倦怠(β=0.45, p<0.001),學業倦怠顯著正向預測網絡成癮(β=0.51, p<0.001)。因此,學業倦怠在反芻思維與網絡成癮之間的部分中介作用顯著,其中中介效應占總效應的比例為62.03%。

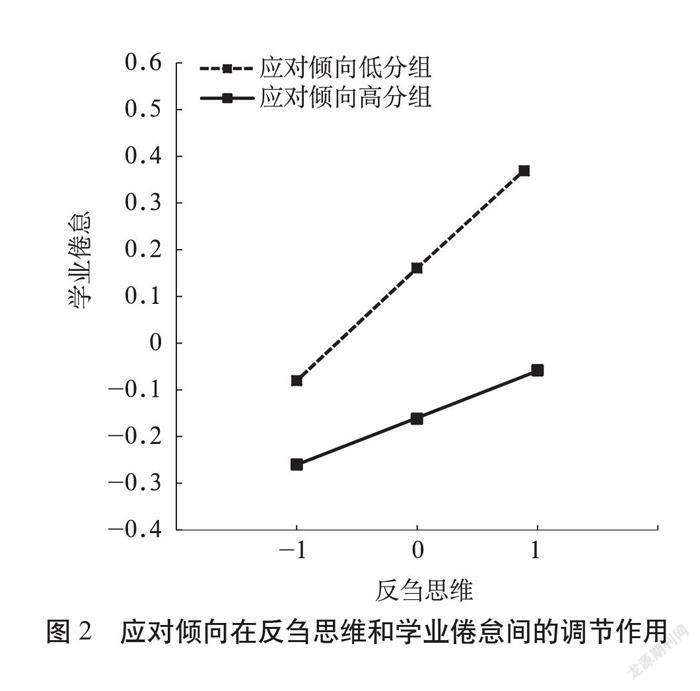

其次,根據溫忠麟和葉寶娟的觀點[27],引入應對傾向作為調節變量后進行有調節的中介作用分析,結果如表2所示。反芻思維和應對傾向的交互項對學業倦怠的預測作用顯著(β =-0.09, p<0.001),表明應對傾向調節反芻思維對學業倦怠的影響路徑,而應對傾向與反芻思維、學業倦怠的交互項分別對網絡成癮的預測作用均不顯著,表明應對傾向不調節反芻思維對網絡成癮以及學業倦怠對網絡成癮的影響路徑。為進一步解釋調節效應,本研究將應對傾向均值各加減1個標準差后進行簡單斜率分析,以檢驗應對傾向在反芻思維與學業倦怠關系中的影響。如圖2所示,對于應對傾向低分組(低于均值1個標準差),反芻思維顯著正向預測學業倦怠(Bsimple=0.35, t=7.88, p<0.001),反芻思維增加1個標準差,學業倦怠會上升0.35個標準差;對于應對傾向高分組(高于均值1個標準差),反芻思維對學業倦怠的正向預測明顯減緩(Bsimple=0.12, t=2.19, p<0.05),反芻思維增加1個標準差,學業倦怠僅上升0.12個標準差。因此,應對傾向可以在反芻思維對學業倦怠的正向預測中起緩沖作用。

四、討論

(一)反芻思維對網絡成癮的影響

本研究基于病理性互聯網使用的認知—行為理論,考察了特質性因素(反芻思維)與狀態性因素(學業倦怠)對網絡成癮的影響機制。本研究選取了較為典型的反芻思維作為特質性因素,證實這一消極人格特質能夠顯著正向預測網絡成癮,這與以往研究結果一致[4][5]。反芻思維水平越高的個體,網絡成癮程度越嚴重,這一結果也支持病理性互聯網使用的認知—行為理論,即反芻思維等非適應性認知是網絡成癮的重要影響因素。

有研究指出,相較暫時性的狀態反芻,本研究關注的長期性的特質反芻思維對個體認知、情感和行為的負性影響更大,與青少年的諸多消極心理和行為密切相關[28]。反芻思維的注意范圍模型認為,長期的反芻思維使得個體注意范圍狹窄,在加深負性信息加工程度的同時,也減少了其他信息受到注意和加工的機會[28]。這一模型得到其他實證研究的支持,高反芻傾向的個體認知更加消極,容易陷入消極情緒中無法自拔[29]。個體為逃避反芻思維帶來的痛苦,沉浸在擁有無限信息源的網絡空間中,雖然暫時減輕了負面情緒體驗,但作為一種正強化,增加了上網頻率和強度,導致了個體對網絡的過度依賴[5]。因此,在對網絡成癮行為進行干預時,不僅應包括針對網絡過度使用本身的解決方案,還應從個體特質出發,關注個體當前的認知風格是否有益于身心健康,緩解其不良認知。

(二)學業倦怠在反芻思維與網絡成癮間起中介作用

考慮到本研究的被試選自學校中的青少年群體,反芻思維對個體狀態的影響會體現在學業活動中,故選取學業倦怠這一狀態性因素。本研究也證明了之前的假設——學業倦怠在反芻思維與網絡成癮之間起部分中介作用,擁有反芻思維特質的個體通過學業倦怠增加了網絡成癮的風險。反芻思維對認知功能的損害體現在學業活動中,這一觀點與認知資源占用理論一致。認知資源占用理論認為,個體由于頻繁地處于自發的反芻思維狀態中,其認知資源被嚴重占用,進而損害執行控制功能,可能導致學業倦怠程度加重[30]。一方面,反芻思維造成個體對負性刺激抑制能力不足,導致本該用于學習的認知資源受到擠壓,難以運用高級學習策略[31];另一方面,反芻思維造成工作記憶中的監控功能受損,弱化了自身的問題解決能力,加重了個體在學習和生活中的倦怠感[32]。另外,反芻思維對抑郁、焦慮等消極情緒的正向預測作用也不可忽視,負性情感的累積對心理資源的極大削弱也是產生學業倦怠的重要原因之一[9]。

反芻思維引發中學生產生學業倦怠后,其內部學習動機降低,產生無助和回避的心理,從而可能選擇與學習任務無關的其他活動作為補償和逃避[13],而網絡所具有的便利性和虛擬性,使其更容易成為中學生的選擇,這一點也支持了“失補償”假說。學業倦怠水平高的個體在現實生活中通常表現出人際關系疏離,而網絡所具有的匿名性會促使人們進行自我表露[33],吸引個體選擇將網絡作為新的社交場所。有研究表明,青少年更偏好利用網絡進行社交,這使得青少年問題性社交網絡使用行為頻發[34]。由此可見,反芻思維作為一種消極的人格特質,會加劇學業倦怠這種狀態性因素,進而增加網絡成癮的可能性。結果提示,特質性因素與狀態性因素之間存在著各個層面的緊密聯系,這些風險因素不但能單獨預測網絡成癮,而且特質性因素能通過狀態性因素對個體身心健康產生危害。因此,不僅要提高學生理解自身思維和感受的能力,以阻斷消極情緒循環往復,還應培養學生對學習的熱情和興趣,在學業活動中產生積極的情緒體驗,從而降低個體網絡成癮的風險。

(三)應對傾向調節反芻思維對學業倦怠的影響

本研究還發現,應對傾向能夠調節反芻思維對學業倦怠的影響。個體越傾向于采取積極的應對方式,則反芻思維對學業倦怠產生的影響越小。這一結果證明,積極應對傾向能夠對反芻思維與學業倦怠的雙重風險起到一定的緩解作用。壓力與應對的交互作用理論指出,應對方能夠影響個體對生活事件和外部環境的認知,而積極的應對傾向通過主動采取措施以緩解或調節個體感知到的壓力,從而維持身心健康[18]。一方面,積極的應對傾向有更穩定的情緒調節機制,能夠使個體感受到更多積極情緒,緩解負性認知帶來的不良影響,從而增強注意力資源的合理分配,提高學業投入而非逃避[23]。另一方面,積極應對的個體更傾向于從現實生活中獲取社會支持,心理韌性也更高[35],因此遭遇反芻思維后能夠積極調動心理資源和外部資源共同應對壓力情境,避免產生持續的心理與生理耗竭,從而緩解學業倦怠的嚴重程度。

與之相反,陷入反芻思維中的個體如果采取消極應對傾向,放棄積極心理建設,一直處于對消極信息的分析與強化中,則更容易產生焦慮、抑郁等消極情緒,過度損耗心理資源,最終導致學業倦怠的產生[36]。相關研究也證實,采取消極應對傾向的個體由于缺乏對當前情境的主動認知評估,意志力被極大削弱,進而產生無助感[37],加重了反芻思維對學業倦怠的負面影響。總之,積極應對傾向緩解了負性認知對個體心理和生理的不良影響,使得個體適應良好,避免了學業倦怠的加劇。因此,針對反芻思維傾向明顯等風險特質人群,應培養其積極應對的態度和意識,主動面對情緒和認知上的不適并尋求解決辦法,以防對心理健康造成更大損害。

同時,應對傾向在反芻思維到網絡成癮、學業倦怠到網絡成癮的路徑中沒有表現出調節效應,說明與應對傾向相比,反芻思維與學業倦怠對網絡成癮的影響較為穩定。高反芻思維、高學業倦怠對心理資源造成極大損耗,在內部心理資源不足的情況下,個體在積極應對的過程中可能并非優先考慮問題導向的應對方式,而是尋求能夠增加積極體驗、發泄和排解負性情緒的調節策略,如打游戲、沉迷于短視頻等網絡活動,進而發展為網絡成癮。相關研究也發現,在高風險情境中,尋求問題解決的積極應對方式會進一步損耗情緒和認知資源,加劇心理壓力,對心理健康造成更大的負面影響[15]。該結果也啟示我們,在幫助青少年培養其有效的積極應對策略時,要做到因時、因境制宜,選擇情緒調節與問題解決的雙重策略,避免心理資源的浪費和損耗,從而減少發生網絡成癮等其他心理和行為問題的可能性。

(四)研究的局限與啟示

本研究基于病理性互聯網使用的認知—行為理論,考察了遠端的特質性因素(反芻思維)與近端的狀態性因素(學業倦怠)對網絡成癮的共同影響,并發現應對傾向能夠緩沖風險因素對個體的消極影響。但是,本研究仍存在著一些局限和不足。首先,病理性互聯網使用的認知—行為理論認為,網絡成癮的核心因素是非適應性認知,同時還受到生活事件(如壓力源)的影響,這也符合個體與環境交互作用模型理論,本研究僅從心理層面考察了個體特質與狀態對網絡成癮的影響,將來可考慮加入外部環境變量進行探究。其次,從數據收集上看,四個量表皆來自被試的主觀報告,難以排除社會贊許性,在未來研究中可以豐富研究測量的方法,如采用觀察法測查學業倦怠表現。最后,隨著科技的發展,網絡成癮逐漸有了更豐富的內涵和形式,諸如社交網絡成癮、智能手機成癮、短視頻成癮等,本研究的結論對這些成癮行為是否具有普適性,有待驗證。

五、結論

本研究的結果證實,反芻思維作為一種消極的人格特質是影響網絡成癮的重要因素,能夠通過影響中學生的學業倦怠進而導致網絡成癮;同時,中學生的應對傾向能夠調節反芻思維對學業倦怠的影響,積極應對傾向緩解了反芻思維對學業倦怠的負面影響。中學生網絡成癮的預防與干預,不僅要有針對網絡成癮本身的解決方法,還應充分考慮到學業倦怠及個體自身特質等多種因素。

【參考文獻】

[1] 共青團中央維護青少年權益部, 中國互聯網絡信息中心.《2020年全國未成年人互聯網使用情況研究報告》[EB/OL].(2021-07-20). http://www.gov.cn/xinwen/2021-07/20/content_5626236.htm.

[2] YOUNG K S. Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder [J]. CyberPsychology & Behavior,1998, 1(03): 237-244.

[3] OZTURK F O, AYAZ-ALKAYA S. Internet addiction and psychosocial problems among adolescents during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional study [J]. Archives of Psychiatric Nursing, 2021, 35(06): 595-601.

[4] NOSRATABAD T H, BAYRAMI M, SHIRI A. Structural relations of rumination and catastrophizing and the symptoms of Internet addiction: The mediating role of anxiety [J]. Razi Journal of Medical Sciences, 2019, 26(05): 1-8.

[5] HAZRATBEGI F, ASGARI P, MAKVANDI B, et al. The structural relationships of problem solving skills and Pspiritual intelligence with internet addiction tendency according mediating role of rumination[J]. Journal of sychological Science, 2022, 21(0114): 1251-1264.

[6] NOLEN-HOEKSEMA S, WISCO B E, LYUBOMIRSKY S. Rethinking rumination [J]. Perspectives on Psychological Science, 2008, 3(05): 400-424.

[7] DAVIS R A. A cognitive-behavioral model of pathological Internet use [J]. Computers in Human Behavior, 2001, 17(02): 187-195.

[8] RESKATI M H, HOSSEINI S H, SHAFIZAD M, et al. Relationship between mental rumination and academic burnout among medical students of Mazandaran University of medical sciences [J]. Journal of Health Research in Community, 2019, 5(02): 52-60.

[9] 胡俏,戴春林.中學生學習倦怠結構研究[J].心理科學,2007,30(01):162-164+195.

[10] 郭素然,伍新春.反芻思維與心理健康(綜述)[J].中國心理衛生雜志, 2011,25 (04):314-318.

[11] 徐慧,趙富才.反芻思維與社交焦慮的關系:來自元分析的證據[J].心理技術與應用,2021,9(05):270-282.

[12] 曲星羽,陸愛桃,宋萍芳,等.手機成癮對學習倦怠的影響:以學業拖延為中介[J].應用心理學, 2017, 23(01):49-57.

[13] 秦鵬飛,趙守盈,李大林,等.壓力知覺對大學生手機成癮的影響:自我控制和學習倦怠的序列中介效應[J].心理科學,2020,43(05):1111-1116.

[14] 高文斌,陳祉妍.網絡成癮病理心理機制及綜合心理干預研究[J].心理科學進展,2006,14(04):596-603.

[15] 何安明,萬嬌嬌,惠秋平.手機依賴與青少年心理健康的關系:學業倦怠的中介作用和應對方式的調節作用[J].心理發展與教育,2022,38(03):391-398.

[16] 師彬彬,朱智佩,蔣江靈,等.簡短認知行為療法治療抑郁障礙的研究綜述[J].中國心理衛生雜志, 2017,31(09):670-676.

[17] KNAPP P, BECK A T. Cognitive therapy: Foundations, conceptual models, applications and research [J]. Brazilian Journal of Psychiatry, 2008, 30(Suppl. 2): S54-S64.

[18] LAZARUS R S, FOLKMAN S. Transactional theory and research on emotions and coping [J]. European Journal of Personality, 1987, 1(03): 141-169.

[19] ANDREWS G, TENNANT C, HEWSON D M, et al. Life event stress, social support, coping style, and risk of psychological impairment [J]. The Journal of Nervous and Mental Disease, 1978, 166(05): 307-316.

[20] 韓秀,楊宏飛.Nolen-Hoeksema反芻思維量表在中國的試用[J].中國臨床心理學雜志,2009,17(05):550-551+549.

[21] 李大林,黃梅,陳維,等.生活事件對初中生抑郁的影響:自尊和反芻思維的鏈式中介作用[J].心理發展與教育,2019,35(03):352-359.

[22] 解亞寧.簡易應對方式量表信度和效度的初步研究[J].中國臨床心理學雜志,1998,6(02):114-115.

[23] 賈曉督,李智勇.不同應對傾向大學生在正負性情緒狀態下的注意特點[J].中國學校衛生, 2017, 38(11):1657-1660.

[24] 吳漢榮,朱克京.影響大學生網絡成癮相關因素的路徑分析[J].中國公共衛生,2004,20(11): 1363-1364.

[25] 凌宇,陳陽,游燏吉,等.社會支持對青少年網絡成癮的影響:堅毅和特定領域沖動的鏈式中介作用[J].中國臨床心理學雜志,2021,29(03):567-571.

[26] 湯丹丹,溫忠麟.共同方法偏差檢驗:問題與建議[J].心理科學,2020,43(01):215-223.

[27] 溫忠麟,葉寶娟.有調節的中介模型檢驗方法:競爭還是替補?[J].心理學報,2014,46(05):714-726.

[28] WHITMER A J, GOTLIB I H. An attentional scope model of rumination [J]. Psychological Bulletin, 2013, 139(05): 1036-1061.

[29] 黃韻榛,周鵬,丁欣放,等.特質反芻思維個體的注意范圍及其調節能力[J].中國臨床心理學雜志, 2019, 27(02):227-231.

[30] WATKINS E, BROWN R G. Rumination and executive function in depression: An experimental study [J]. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 2002, 72(03): 400-402.

[31] 馬鑫,趙晴雪,王覓,等.高反芻思維個體對情緒詞匯的抑制缺失.中國心理衛生雜志,2013,27(12):918-923.

[32] 陳驍,馮正直.特質反芻思維與執行控制功能缺陷[J].中國臨床心理學雜志,2015,23(06):1065-1069.

[33] MCKENNA K Y A, GREEN A S, GLEASON M E J. Relationship formation on the Internet: Whats the big attraction? [J]. Journal of Social Issues, 2002, 58(01): 9-31.

[34] VALKENBURG P M, PETER J. Online communication among adolescents: An integrated model of its attraction, opportunities, and risks [J]. Journal of Adolescent Health, 2011, 48(02): 121-127.

[35] 宋潮,麻超,張怡萱.新疆維吾爾自治區某校流動兒童應對傾向在心理韌性與社會支持關系中的中介作用[J].中國心理衛生雜志,2016,30(02):127-132.

[36] 余佳,劉可智,劉帥.大學生應對方式與失眠的關系:反芻思維的中介效應[J].南方醫科大學學報, 2020, 40(01):137-141.

[37] CHANG Y. The relationship between maladaptive perfectionism with burnout: Testing mediating effect of emotion-focused coping [J]. Personality and Individual Differences, 2012, 53(05): 635-639.

Impact of Rumination on Middle School Students Internet Addiction: A Moderated Mediation Model

LIU Yu-jia, WU Qing-chun, LIU Hui-tao, XIN Su-fei

(Ludong University)

Abstract: Internet addiction has always been highly valued by all sectors of society due to its high incidence among and severe harm to young people. As a negative personal trait factor, rumination has a unique impact on Internet addiction, but its specific mechanism is still unclear, and it is difficult to formulate targeted interventions. Based on questionnaire survey conducted among 577 middle school students, this paper studied the impact of rumination on Internet addiction, and explored the moderating effect of academic burnout and dispositional coping. Results are as follows: Firstly, Rumination has a significant positive predictive effect on Internet addiction. Secondly Academic burnout partially plays a mediating role in the relationship between rumination and Internet addiction. Thirdly Dispositional coping plays a moderating effect on rumination and Internet addiction. The conclusion examines the combined effects of rumination, academic burnout, and dispositional coping on Internet addiction, and reveals that the internal mechanism of rumination as a negative cognitive affecting Internet addiction, which has theoretical and empirical values for alleviating academic burnout and reducing Internet addiction among middle school students.

Keywords: Rumination; Academic Burnout; Internet Addiction; Dispositional Coping; Middle School Students

(責任編輯:魏 一)