個性化院前急救應(yīng)用于胸外傷患者中的效果及對預(yù)后的影響

周勝云,陳強靜,胡相博

(溫州市急救中心 新城急救站,浙江 溫州 325000)

胸部外傷是外科常見疾病,主要由交通事故、高處墜落、塌方擠壓和鈍器擊打造成,此類疾病多以肺部損傷為主,損傷常為閉合性傷,患者多表現(xiàn)為胸悶、胸痛、呼吸困難、低氧血癥等,可能出現(xiàn)肋骨骨折、氣胸和血胸等情況[1-2]。有文獻報道,在送達醫(yī)院救護前就已死亡的嚴重創(chuàng)傷患者有30%是胸部損傷,70%是胸外傷合并不同程度的血氣胸[3]。及時有效的院前急救直接影響患者的預(yù)后,個性化院前急救可應(yīng)對多種復(fù)雜場景。故本研究探討個性化院前急救應(yīng)用于胸外傷患者中的效果及對預(yù)后的影響,望為臨床救治提供參考。

1 對象與方法

1.1 研究對象 回顧2019年9月—2021年5月溫州市急救中心新城急救站收治的363例胸部外傷患者臨床資料。納入標(biāo)準(zhǔn):①伴有明顯的胸痛,胸部壓痛明顯,胸廓擠壓征陽性;②憋喘癥狀明顯,呼吸頻率>25次/min,呼吸窘迫體征;③胸部X線片或CT檢查明確診斷,肋骨骨折>2根,肺壓縮程度>30%。排除標(biāo)準(zhǔn):①合并身體其他部位損傷;②伴有嚴重的軀體疾病、精神類疾病;③妊娠期及哺乳期女性。我站2020年7月前急救的患者為對照組(204例),之后的為觀察組(159例),對照組采用傳統(tǒng)院前急救,觀察組采用個性化院前急救。本研究經(jīng)醫(yī)學(xué)倫理委員會審批通過(20190904)。

1.2 傳統(tǒng)院前急救 接到求救電話后快速通知相關(guān)人員,準(zhǔn)備好相關(guān)藥物后安排出診;到達現(xiàn)場后對患者身體情況進行大致評估,從而采取相應(yīng)急救措施,并迅速安排轉(zhuǎn)運;轉(zhuǎn)運途中密切關(guān)注患者如心跳以及血壓等各項生命體征,針對患者實際情況展開相應(yīng)急救措施;到院后立即送入急診室。

1.3 個性化院前急救

1.3.1 入院前準(zhǔn)備工作 院內(nèi)成立專業(yè)急救小組,并且提前配置好急救物品包括藥物、器械,接到患者的求救電話后,3分鐘內(nèi)攜帶齊備的急救物品快速登上救護車,途中盡可能與在場人員進行電話溝通,預(yù)先判斷患者身體狀況,從而盡早準(zhǔn)備相應(yīng)急救措施。到達目的地后,小組成員首先評估傷者所處環(huán)境是否存在危險因素,若是則立即帶傷者撤離現(xiàn)場,以免造成再次損傷或其他嚴重后果。

1.3.2 評估 對患者情況進行全面評估,檢測患者呼吸、脈搏、血壓、心跳情況,檢測患者生命體征,觀察患者損傷情況,確定患者失血量,判斷患者是否失血性休克等,若患者清醒,詳細詢問了解患者致傷因素[4-5]。

1.3.3 急救 保持患者呼吸道通暢,解除衣物障礙,及時清理患者咽口部異物,若發(fā)生舌后墜,采用舌鉗外拉舌體后,將頭側(cè)偏,抬高下顎確保患者能進行順暢的呼吸。根據(jù)患者實際情況針對性開展急救,針對休克的患者建立兩個以上靜脈通路,及時補充血容量并行有效的止血措施,使用止血帶時注意避免結(jié)扎時間過久引起的肢體缺血壞死情況;對開放性損傷患者,以大面積無菌敷料遮蓋胸部閉合胸膜腔;對患者骨折部位進行固定,以防二次損傷等[6]。

1.3.4 轉(zhuǎn)移 快速處理后,將患者盡快且平穩(wěn)地轉(zhuǎn)移至院內(nèi)。轉(zhuǎn)移過程中時刻監(jiān)控患者心電、呼吸、脈搏、血氧、意識等各項體征,并使用靜脈留置針,降低穿刺時間;及時將患者病情、院前診斷等信息反饋至院內(nèi)急診科,保證院內(nèi)血袋充足,手術(shù)室準(zhǔn)備完善,相關(guān)醫(yī)務(wù)人員及時到位等[7]。開通綠色通道,方便救護車到院后可將患者立即送入急診室。

1.4 觀察指標(biāo) 比較2組患者出診反應(yīng)時間(從接診到出車的時間)、搶救成功率、入院時間、搶救時間和搶救費用。

2 結(jié)果

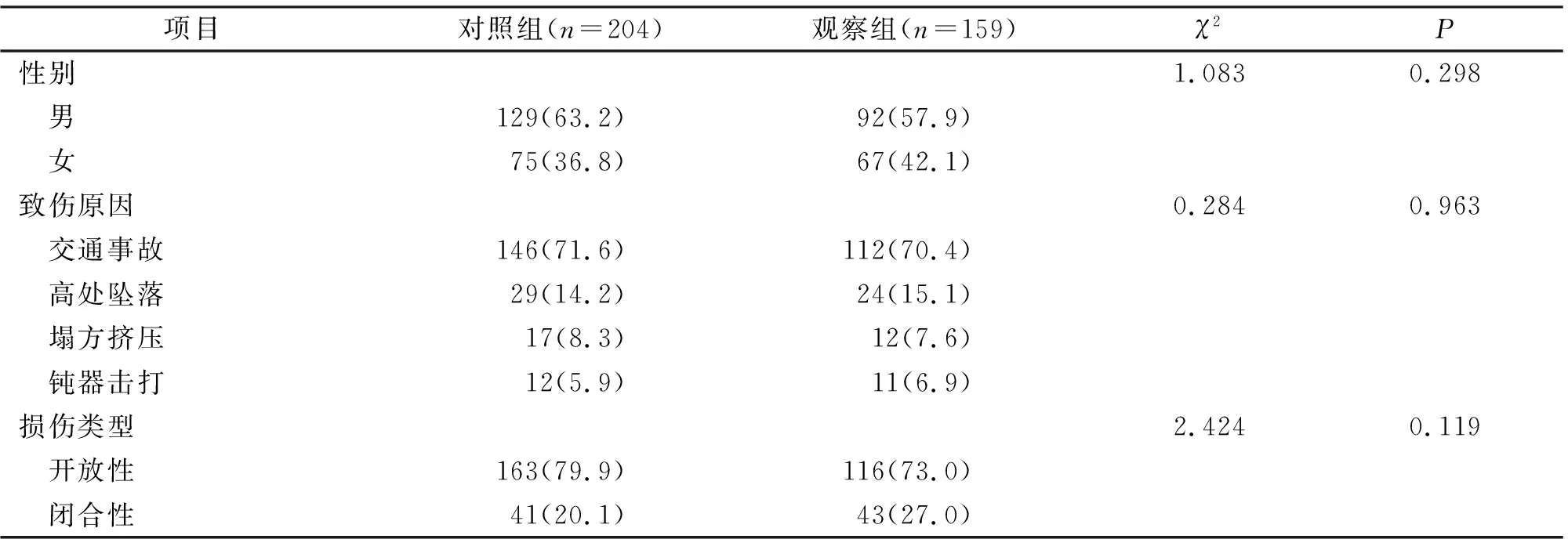

2.1 一般資料 對照組204例,年齡27~70歲,平均(41.17±6.31)歲,體質(zhì)量56.42~73.95 kg,平均(64.01±4.98)kg;觀察組159例,年齡24~66歲,平均(39.94±5.78)歲,體質(zhì)量54.27~76.38 kg,平均(63.25±3.64)kg。2組患者在性別、年齡、體質(zhì)量、致傷原因和損傷類型上,差異均無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05)。見表1。

表1 患者一般資料[n(%)]Table 1 General information of patients [n(%)]

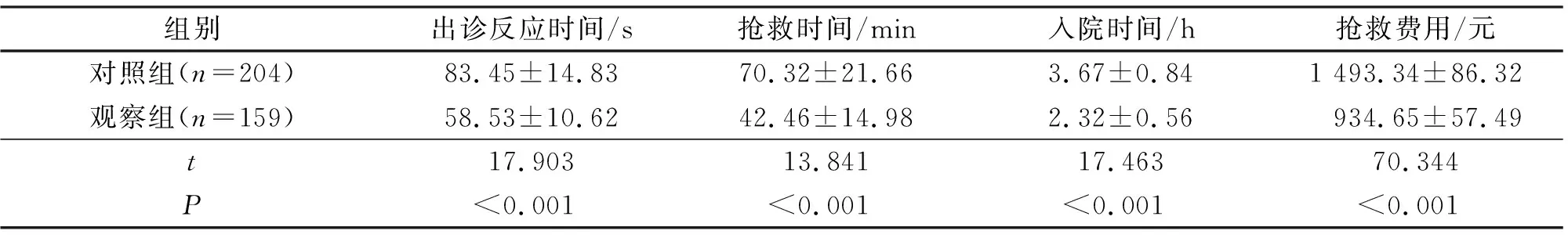

2.2 出診反應(yīng)時間和搶救效果 觀察組中6例患者因存在較嚴重的臟器功能損傷,后續(xù)治療無效死亡;對照組中20例患者因院前失血過多或引發(fā)其他急性臟器衰竭,搶救無效死亡;觀察組搶救成功率(96.2%)高于對照組(90.2%),差異有統(tǒng)計學(xué)意義(χ2=4.887,P=0.027)。觀察組出診反應(yīng)時間、搶救時間、入院時間、搶救費用均低于對照組,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.001),見表2。

表2 2組患者出診反應(yīng)時間、搶救時間以及入院時間情況比較Table 2 Comparison of the response time, first aid time and admission time of the two groups of patients

3 討論

院前急救、院內(nèi)救護和重癥監(jiān)護共同構(gòu)成了急診醫(yī)療服務(wù)體系[8]。院前急救也叫現(xiàn)場急救,是醫(yī)護人員接到求救電話后立刻從醫(yī)院趕到事故現(xiàn)場,對患者進行的現(xiàn)場救護。主要是通過及時有效的搶救措施維持患者的生命體征,減弱病痛,延緩疾病發(fā)展,為院內(nèi)治療爭取時間[9]。院前急救秉持著先救命再治傷治病,先排險后施救,先重后輕,以搶救為主,維持患者基本生命體征的原則[10-11]。有研究表明,傷后10分鐘和傷后60分鐘是兩個關(guān)鍵時間點,很可能左右患者的生死,患者越早接受救治,生存概率越大[12-14]。

本研究結(jié)果顯示,觀察組搶救成功率高于對照組,出診反應(yīng)時間、搶救時間、入院時間、搶救費用均低于對照組,說明采用個性化院前急救,能縮短搶救時長、盡早控制患者傷情,在提高患者生命安全的同時減少醫(yī)療資源的消耗,更可為患者節(jié)省急救費用。傳統(tǒng)院前急救人員配置有時會面臨經(jīng)驗不足等情況,很難針對不同場景作出有效反饋。而采用個性化院前急救措施,組織專門的院前急救小組并進行專業(yè)培訓(xùn),人員均具有豐富的出診經(jīng)驗、較高的專業(yè)水平、極強的時間觀念、敏銳的觀察力和判斷力,能迅速對環(huán)境及患者情況作出判斷,預(yù)見患者病情發(fā)展,能在不耽誤患者轉(zhuǎn)移的情況下針對性地實施急救[15]。

綜上,相較于傳統(tǒng)院前急救,個性化院前急救用于胸外傷患者的搶救成功率更高,能為院內(nèi)搶救措施提供寶貴時間,縮短搶救時間和節(jié)約搶救費用,為患者的生命安全提供了更有效的保障。