我國西藏北羌塘地塊發現中泥盆世生物礁

中國科學院南京地質古生物研究所梁昆、陳煒、盛青怡、張以春等人在第二次青藏高原綜合科學考察過程中,深入西藏羌塘拉竹龍-邦達錯一帶開展地質學綜合研究,在獸形湖附近發現典型的丘狀生物點礁,通過對其最為顯著的3個點礁的樣方采集,并將制得的1085張薄片開展詳細分析與統計,恢復了這一地區生物礁的結構與多樣性組分。相關成果發表于《遠古世界》(Palaeoworld)。西藏北羌塘地塊位于藏北高原腹地,夾于龍木錯-雙湖縫合帶與西金烏蘭-金沙江縫合帶之間。根據床板珊瑚和層孔蟲的組合特點,這個點礁時代為中泥盆世吉維特期。因此,拉竹龍-邦達錯地區的泥盆紀地層可至少追溯至中泥盆世。

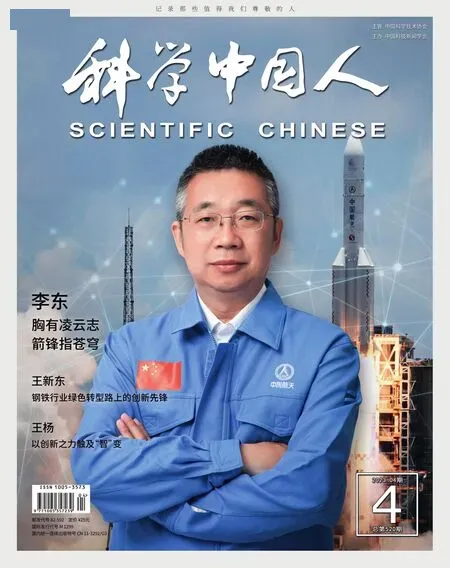

西藏阿里拉竹龍-邦達錯地區獸形湖附近野外照片和中泥盆世點礁鳥瞰圖(圖片來源于中國科學院南京地質古生物研究所網站)

目前尚未發現明確的寒武紀時期的苔蘚動物化石

貴州大學資源與環境工程學院古生物研究中心蘭天副教授與云南大學張喜光教授、楊杰研究員等人合作,揭示先前被認為是寒武紀苔蘚蟲的化石其實為早期石莼目的藻類。相關成果發表于《自然》。現代生物圈主要門級生物類群是否在寒武紀大爆發時期都已出現是學界長期感興趣的議題,很多生物門類缺乏硬體結構,難以保存為化石,但形如苔蘚蟲這類具有外骨骼的生物門類有著很高的化石保存潛力。在寒武紀找尋苔蘚蟲化石,為驗證門級生物類群早期分化假說提供實例是古生物學家的夙愿。研究表明,產自陜南與澳大利亞的“潛在干群苔蘚蟲”應是早期石莼目綠藻。因此,尋找確鑿的寒武紀苔蘚動物化石還有待發現新的化石證據。

新生代氣候變化背景下亞熱帶常綠闊葉林的動態演化歷史

中國科學院昆明植物研究所李德銖研究員、馬朋飛研究員等以山蒼子基因組為參考,篩選高質量的全基因組單核苷酸變異位點,依據葉綠體全基因組進行了系統發育構建、多樣化速率分析、常綠與落葉祖先性狀重建、環境因子模擬,同時結合其他亞熱帶常綠闊葉林特征類群的研究結果進行分析。相關成果發表于《分子生態學》(Molecular Ecology)。新生代以來,隨著青藏高原的進一步隆升、東亞季風的形成和加強,我國亞熱帶地區的森林植被也發生了深刻變化。綜合現有的亞熱帶常綠闊葉林特征類群的研究表明,東亞常綠闊葉林的原型可能起源于早始新世,而隨著東亞季風在早中新世的加強,最終形成了“現代化”的亞熱帶常綠闊葉林。

甘肅臨夏盆地食肉目生物地層序列和古生態探討

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所鄧濤研究員、王世騏研究員團隊系統研究了東亞代表性的中國西北臨夏盆地晚新生代的食肉目化石。相關成果發表于《古地理學、古氣候學、古生態學》(Palaeogeography, Palaeoclimatology,Palaeoecology)。研究證明,這一地區具有極其豐富而多樣化的食肉目化石發現,不僅是研究食肉目本身演化的重要材料,還是劃分對比地層的關鍵標志。根據臨夏盆地食肉目生態類型的統計,臨夏盆地大部分動物群總體來說都偏開闊,其中早更新世的龍擔動物群相對最開闊。食肉目科一級別冠群的比例在晚中新世明顯增加,到晚中新世晚期,大部分食肉目類群已經是科級冠群的成員了。