數學是一個很漂亮的東西

——對話2022未來科學大獎“數學與計算機科學獎”獲得者莫毅明

祝傳海

莫毅明發表獲獎感言

“數學應該是一個很漂亮的東西。”香港大學理學院謝仕榮衛碧堅基金教授(數學)及數學系講座教授、香港大學數學研究所所長、香港科學院副院長莫毅明說。

這些年來,莫毅明致力于多復變函數論、復微分幾何與代數幾何研究。1988年,他結合非線性偏微分方程領域的里奇流方法與代數幾何領域里關于有理曲線的理論,解決了廣義弗蘭克爾猜想。

而為了獎勵莫毅明創立極小有理切線簇(VMRT)理論并用以解決代數幾何領域的一系列猜想,以及對志村簇上的Ax-Schanuel猜想的證明,2022年,他被授予未來科學大獎“數學與計算機科學獎”。

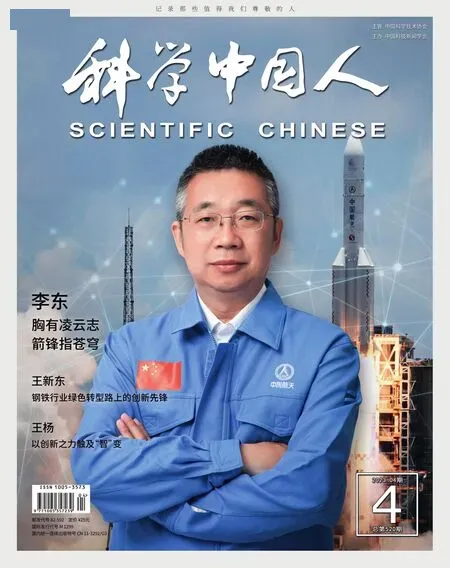

在莫毅明眼中,美麗的發現值得去分享。在《科學中國人》雜志的這次采訪中,他也與我們分享了對一系列問題的看法。

做“世界的科學家”

《科學中國人》:我們了解到您是出生于香港的本土科學家,一路走來,您覺得哪些經歷是您人生中的關鍵節點?這些節點對您有怎樣的特殊意義?

莫毅明:我小時候就讀于一所很平凡的學校,可是我們的老師都非常努力,也很希望學生成才。那時候,不是每個人都可以進中學。我的一位英語老師(也是當時的班主任)跟我說:“你英語好,應該去最好的英語學校。”就這樣,我去了圣保羅英文男女中學。這是一個很重要的選擇。如果按照我本來的計劃去一個普通學校,我不敢說能不能還有今天的成就。

我在香港念了7年,后來在1975年去美國留學。我的博士導師蕭蔭堂先生對我影響比較大。我們會像朋友一樣隨意交談,我懂的、不懂的都跟他分享。他會明白地告訴我,要如何成為一個成功的數學家;告訴我什么是創新、怎樣閱讀文獻等等——他會訂立一些很高的標準,讓學生跟從和體會。

1980年,我開始到普林斯頓大學工作,后來又去了哥倫比亞大學。當時,我有一位關系很好的朋友,是一位法國數學家。我們是在巴黎參會的時候遇到的,可以說相談甚歡。從研究來說,我做幾何,他做分析,他覺得我涉獵的知識面可以和巴黎那邊研究函數論的專家進行互補,很早就希望我能夠到法國去做研究。1989年我去巴黎,很重要的原因就是他對我的數學能力很有信心。

這也是一個很大的選擇。當時很多人都不了解,為什么我會在哥倫比亞大學有席位時選擇去巴黎。其實就是跟我的個人興趣有關——我從小就希望做一個“世界的科學家”,在美國待一生顯然是不夠的,因此就想去法國試試看。

剛好,有這樣的伯樂,能了解我跟他們分享的東西;有這樣的機會,讓我可以在他們的數學群體里學到新東西。而且,巴黎在很長一段時間內都是歐洲的數學中心,這也是我選擇去巴黎的一個學術理由:我希望能夠學到不同數學群體里的教育方式、表述方法和研究題材。在我的哲學思想里,總覺得學問應該是多極的。能夠把自己與不同的學術群體交流的經驗都總結起來,找到其中可以溝通的地方,找到新的發展方向,這是很重要的一件事。

我的這位朋友在2021年去世了。(2022年)12月,我還到巴黎去參加紀念他的數學會議。我們友情深厚,他跟我詳談數學,把我招聘到巴黎大學,這是我數學研究歷程中一個很大的轉折點,甚至改變了我的數學之路。

一路走來,能夠在美國建立起自己的數學聲望,已經令我學到很多;同時,又能在法國以至歐洲接觸到更傳統、更經典的數學文化,這種機會其實是非常難得的。這些對我回到香港之后制訂自己的研究計劃,或者發展在香港大學的數學研究都是很重要的經驗。

《科學中國人》:一般來說,科研工作離不開團隊合作。作為一位數學家,您對團隊合作是如何看待的?

莫毅明:學習數學不需要很大的團隊,重點是能夠交流、能夠合作。

我有些在香港訓練出來的學生最近幾年回內地去了,他們有的在上海,有的在北京,也有的在武漢。但我還能繼續在網上跟他們聯系,溝通在研題目的進程。而且,我會盡可能找到潛在的合作伙伴去探討。

應該說,我獲獎的項目有非常多的發展空間。比如極小有理切線簇理論,我在內地有些學生在做這方面的工作,有些在韓國的合作者在做相關研究。目前,我在香港的博士后也在圍繞它探討進一步的工作。

我的目標就是,跟全世界對這些項目感興趣的人進行分享。所以不太限制我個人小的團隊,而是希望能夠在不同場合跟各地的訪問者,或者同參加外面活動時遇到的數學專家分享,從中尋找合作的機會。

在學術上采取開放的態度

《科學中國人》:未來科學大獎已經連續舉辦了七屆,身為2022年未來科學大獎“數學和計算機科學獎”獲得者,您對未來科學大獎抱著怎樣的期待?您對中國民間獎項推動科學的發展有怎樣的看法?

莫毅明:未來科學大獎周舉辦的未來科學論壇是非常成功的活動。它的推廣相當有水平,不純粹是一種科普的形式,而是實實在在地展示科學研究的內容,包含對未來研究方向的探索,從高層次訂立一些未來的計劃、描述一些夢想。這種普及的活動是非常有意義的。

通過比較有聲望的獎項吸引自然科學各個方面的研究人員和學生的注意力,可以讓更多年輕人有些方向感,知道一些學問前沿的工作,知道相關研究在中國目前能夠達到的水平和希望達到的水平。同時,也能夠鼓勵他們發揮自己的能力,讓他們知道:科學研究是一條可走的路。就算是一個成功人士,也總會碰上一些難處,一帆風順的研究道路是不可能存在的。只要能夠接受挑戰,嘗試克服困難,就能從中吸收經驗,讓自己往科學創新的方向發展。

通過未來科學大獎這種活動,參與者都有一種榮譽感;這種榮譽感可以傳達給大眾、傳達給學生,讓他們知道除了別的很多可能的職業道路以外,做科學研究也是一個很正面、很重要、很有前途的職業發展方向。

《科學中國人》:您于2022年10月當選香港科學院副院長,也是香港第五位獲得未來科學大獎的科學家,您對未來加強香港和內地的科研交流與合作有什么想法?

莫毅明:應該這樣說,香港科學院會設計很多學科,讓香港知道在哪一方面可以更好地表現自己,或者讓全世界知道香港在自然科學方面是站在很高的世界水準上,讓香港科學院受到世界的重視。這不純粹是數學問題。

至于學科建設,比較自由的交流形式是最好的。前幾年由于疫情的影響,不管是國內的交流,還是國際的交流都有些困難。對數學來說,交流很重要。要是有一個訪問學者,你跟他有共同興趣,哪怕待一兩個禮拜,能夠達到的成果也遠比開一個會重要。我們要吸收以前成功的例子,比如香港大學的研究所曾經開展這樣的項目,從1999年到2001年,連續3年每年都要做4個月合作研究。這樣的項目非常成功,只要有這種機會、有這種經費、有這種共同的興趣,某種意義上說,類似的項目應該是繼續舉辦的。

現在我可能更重視一點,就是年輕人的培養。數學傳承的觀念很重要。因為這個團體不是很大,不斷創造學問的同時,也會流失一些學生。如果沒有辦法傳承就可能會停滯,中國可能就會失去一些有代表性的數學工作。

《科學中國人》:科學的發展需要創新。接觸香港和內地的高等教育后,您覺得有哪些相同或者不同?在您看來,應該如何培養具有創新精神的學生?

莫毅明:我想最重要的一點是開放,就是在學術上采取開放的態度。

對我個人來講,能夠成功的一個因素是:我受益于別人分享他們的工作。倒過來說,我個人也分享自己的工作,階段性的成果我會在不同的地方,跟領域內其他研究團隊交流,甚至是跟學科差別比較大的專家分享。如果大家覺得我采取的一些方法跟他們本來的方法相結合,或許有些問題就能得到解決,項目合作就水到渠成了。

在一個開放的環境下,不同學科可以互補,找到中間的節點,從而從具體問題中找到解決的可能性,然后達到成功。這一點不單是影響我個人,其他數學研究者也可以嘗試更開放地把自己的階段性成果表達出來,跟別人分享。數學是一個很漂亮的東西,發現很美麗的東西,我就希望別人能夠知道。