銅草花人工培育技術研究

梁 超

(銅陵市銅都森林公園管理處(國有林場),安徽銅陵 244000)

銅草花,學名海州香薷(Elsholtzia splendens Na?kai),唇形科,香薷屬,多年生直立草本植物,自然生植株高30~40 cm,花期10—11 月份,苞片呈圓或寬卵圓形,花瓣顏色多為紫紅色或藍色,花開形似牙刷,廣泛分布于河南、安徽、江蘇、浙江、江西等地。銅草花的根、莖、葉都能吸附銅離子,在鉻、鉛、鋅等多種重金屬復合污染的土壤中也能正常生長,且具有一定的富集能力,因此在治理土壤重金屬污染方面效果顯著,在我國有著“吃銅草”“東方薰衣草”之稱。銅草花曾遍布銅陵市,后因礦山開采等因素,自然生長地面積逐漸萎縮,真正認識、了解銅草花的人不多。

目前世界上發現的銅礦指示植物有30 種之多,都不及銅草花應用廣泛。銅草花能在銅含量高達0.4%~0.5%的土壤中生存[1]。2004 年,中科院南京土壤研究所宋靜基于土培試驗,驗證海州香薷為銅的耐性植物,可用于銅污染土壤的植物固定[2],且相比于其他植物修復材料如紫花香薷,海州香薷對Cu、Zn 的積累量明顯更高。

基于近年來銅陵市銅礦區重金屬污染困難立地生態修復的戰略需求和為未來銅草花主題公園的建設做好技術儲備工作的目的,本研究在驗證銅草花人工培育可行性及相關技術的同時提高了其觀賞性,并以銅草花的植物修復技術作為銅礦區困難立地生態修復的示范,以期改變銅礦山裸露、安全隱患多的治理難題,最終目的是有效提升和改善礦區的生態環境,美化銅陵的市容市貌,打造銅陵城市特色植物景觀,向人們展示源遠流長的青銅文明,發揮銅草花的旅游價值,有效推動長江經濟帶生態環境保護工作。

1 研究地概況

銅陵市地處中國華東地區、安徽省中南部,位于長江下游平原與皖南山區的交接地帶,銅陵因銅得名,以銅興市,素有“中國古銅都,當代銅基地”之稱。采冶銅的歷史始于商周,盛于漢唐,至今已延綿3 500 余年,歷史上多以露天開采方式進行,銅礦床露天采場最終變成了廢棄礦山遺跡地。目前,在銅陵市的銅官山、筆架山、獅子山、鳳凰山、大青山、銅山均有銅礦床露天采場分布。

試驗樣地選擇在銅陵市筆架山南坡銅礦山露天排土場(30.915 7′N、117.813 7′E)和銅陵市銅都森林公園管理處(國有林場)苗圃內(30.890 9′ N、117.7916′ E)。為掌握銅礦遺跡地礦渣和尾砂2種土質的土壤環境質量數據,分別對土壤重金屬含量等進行了測定,具體土壤環境質量數據見表1。

表1 土壤環境質量數據

2 材料與方法

2.1 試驗材料

試驗所需的銅草花種子采自銅陵市筆架山南坡銅礦區銅草花的自然生長地。選擇長勢較好的一片銅草花,在盡花后15 d 采用收割種穗,曬1~2 d 后進行揉搓,凈種后裝入布袋于通風干燥處保存。

2.2 試驗方法

2019年3月上旬,本試驗分別在2塊試驗樣地按約200 粒/m2標準,以人工撒播方式進行播種。每隔30 d觀察、記錄生長情況,培養180 d 后,測量植株數量、高度、干重等數據,比較差異性,最終進行綜合分析。

利用原有礦山露天排土場廢棄地(本身也是自然生銅草花的生長地,土質為礦渣),通過不同土壤處理方式進行人工種植,試驗人工播種、培育的可行性,根據后期生長狀況找出最優處理方式。筆架山試驗樣地試驗面積1 300 m2,共有3個試驗因子、14個處理。

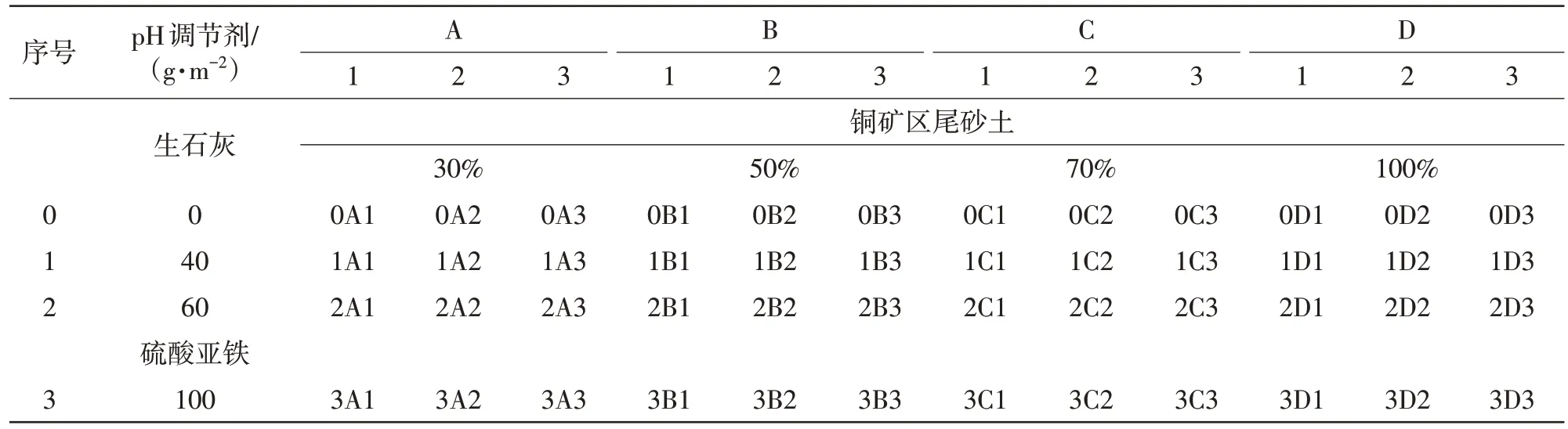

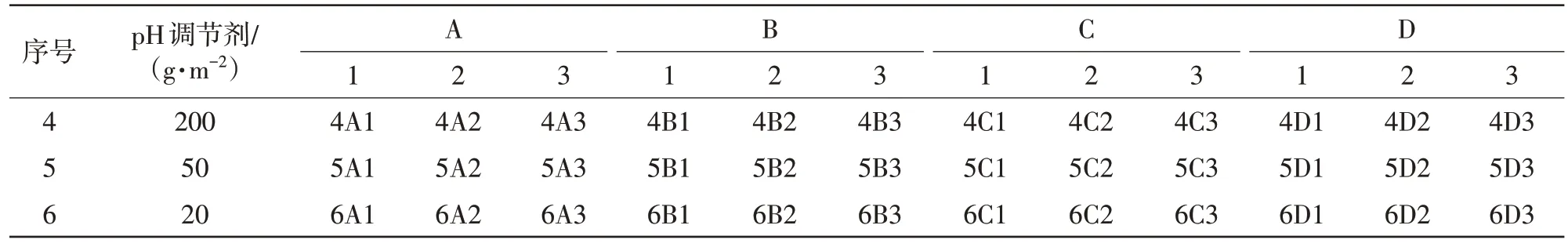

在苗圃試驗樣地中,本試驗通過按比例移入銅礦遺跡地尾砂土和調節土壤pH的方式改造土壤,對適宜銅草花生長的土壤進行研究,包括土壤銅離子含量對銅草花生長影響研究、不同土壤pH對銅草花生長影響研究。試驗面積360 m2,共有3 個試驗因子,84個樣方。使用生石灰和硫酸亞鐵作為pH調節劑。移入的銅礦區尾砂土取自筆架山銅礦山遺跡地,按比例混合并充分拌勻。

2.3 試驗設計

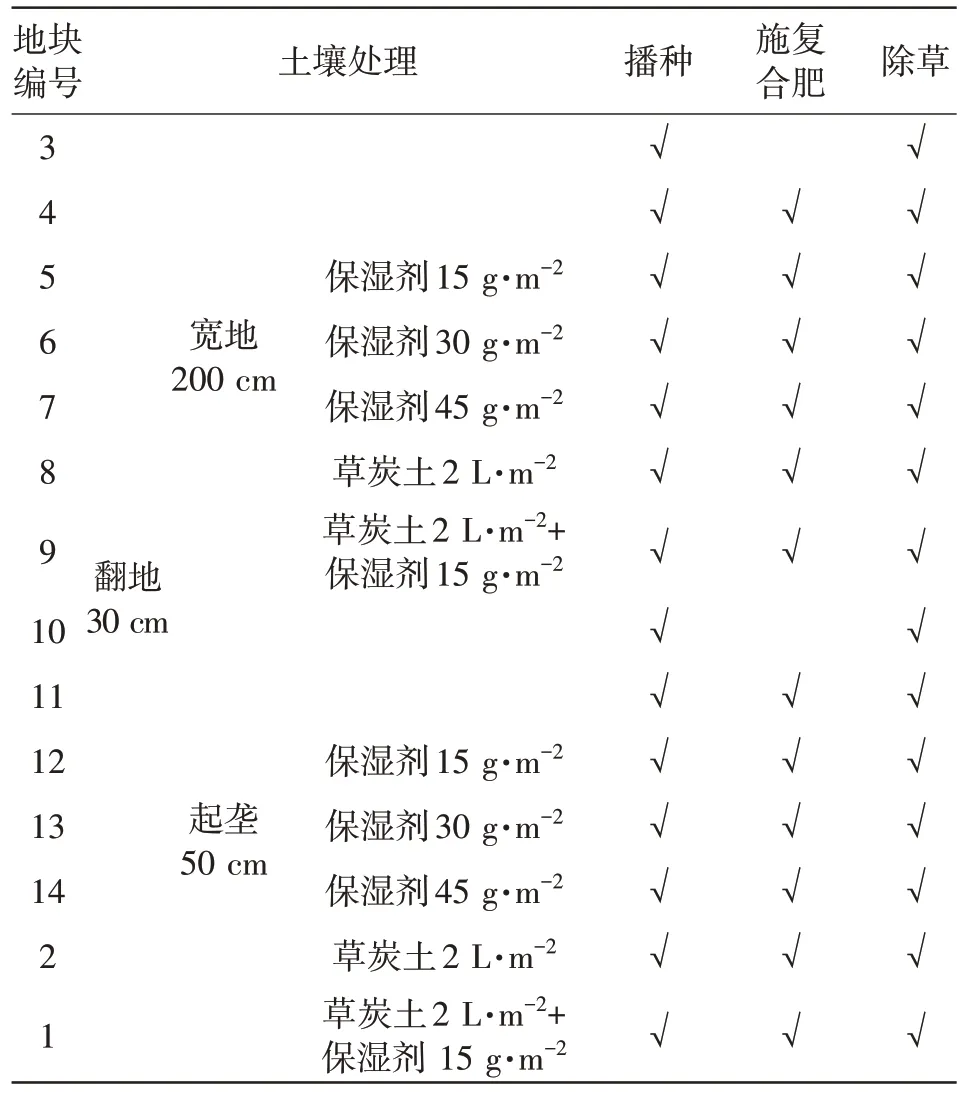

筆架山試驗樣地共14個處理,每個處理5 m×10 m,面積50 m2,試驗設計如表2所示。

表2 筆架山試驗樣地試驗設計

苗圃試驗樣地設土壤加砂量、土壤pH調節劑添加量2個因子,正交設計,隨機分布。其中土壤加尾砂土量30%、50%、70%、100% 4 個量,土壤pH 調節劑添加量為每平方米均勻噴灑生石灰40、60 g,硫酸亞鐵20、50、100、200 g和不添加調節劑7個量,共計84個處理。每個處理重復3次,面積為1 m2,處理土壤深30 cm,處理之間間隔大于30 cm。對照為銅草花移出地30 cm以內土。所有處理和對照均勻撒施45%NPK 復合肥50 g,統一其它肥水管理,試驗設計如表3所示。

表3 苗圃試驗樣地試驗設計

續表3 苗圃試驗樣地試驗設計

3 結果與分析

3.1 人工種植可行性及不同土壤處理對生長量影響的分析

由表4 可知,不同土壤處理對銅草花生長影響顯著。對照筆架山樣地同區域自然生銅草花的平均株高即3 號樣地,經過土壤處理后樣地的銅草花長勢良好,平均株高均高于自然生和未經過土壤處理的30 cm株高,并且通過觀察,生長密度也遠高于自然生長地,有效提升了銅草花的整體觀賞性,驗證了人工種植培育的完全可行性。

表4 筆架山樣地不同土壤處理生長情況統計

對比發現,7號樣地的長勢最好,其次為14號樣地,對照試驗設計發現保濕劑的添加比例也最高,反之,沒有添加保濕劑的樣地長勢差。說明土壤保水力對銅草花的長勢影響很大,施肥對銅草花長勢也有影響。

3.2 土壤銅離子含量及pH對生長量影響的分析

通過直觀的數據對比,發現相較于筆架山試驗樣地,苗圃試驗樣地銅草花的整體株高明顯更高(長勢更好),這可能是由于移入的銅礦區尾砂土,含經過研磨選礦后廢棄的礦砂,相比礦渣更精細,因此滲水率低,使得土壤的保水力增強導致的。

由表5 可知,在不同pH 的土壤條件下,銅草花均可以正常生長,整體差異性不大。編號4D的處理方式下,銅草花的長勢最好,6B的處理方式下,長勢最差。

表5 苗圃樣地生長情況統計

4 結論與討論

本試驗通過從播種到開花結實的一個完整生長周期的觀測,驗證了銅草花人工種植的可行性,并且以試驗結果證明,合理的人工培育使得銅草花在植株高度、密度、干重方面都要遠超自然生銅草花,花期的觀賞性也有很大提升。

試驗發現銅礦砂土中添加保濕劑(增強土壤的保水力,添加量也很關鍵)及施肥對促進銅草花生長效果顯著;銅離子含量對銅草花長勢有影響;pH 在4~8之間,銅草花長勢差別不顯著;筆架山試驗樣地,前期長勢良好,直到10月份以后,因當年連續秋干,沒有及時進行灌溉,銅草花生長受阻,并出現部分枯死現象,主要問題是礦渣土壤保水不足,需要在7—9月澆1~2次透水,或者進一步探索礦渣土壤的保水方法。

后續研究還需進一步完善探索,如人工種植條件下,銅草花種植密度的控制問題、采種時間對銅草花長勢是否有影響、非處理層土壤對數據影響的改進方法等。同時建議加強銅草花植物材料收割后的合理處置及其資源化利用技術研究,實現良性循環,促進植物修復產業化進程,打造銅草花產業鏈。