基于土地功能和發展水平的鄉村類型識別與發展路徑

劉敬杰 施羽樂 林玉朗 歐維新

(1南京農業大學公共管理學院,江蘇南京 210095;2滁州學院地理信息與旅游學院,安徽滁州 239099)

國家鄉村振興局的成立標志著全面推進鄉村振興嶄新時代的到來,《鄉村振興發展戰略規劃(2018—2022)》和《關于統籌推進村莊規劃工作的意見》將中國的縣域村莊類型劃分為城郊融合、集聚提升、特色保護和搬遷撤并4 種類型[1-2],并提出應遵循鄉村分異規律,分類推進鄉村振興,科學識別鄉村類型并依據其自身優勢和條件差異來確定其發展方向,是鄉村振興規劃編制與分類施策的基礎和前提[3]。同時,這在一定程度上也反映了不同鄉村存在著土地資源稟賦、發展現狀等差異化特征[4-5]。其中,土地資源在鄉村振興中肩負著提供資源支撐的基礎性作用,并以其多功能性發揮著保障鄉村居民生產、生活及生態空間需求的多元價值[6],隨著城鎮化進程的不斷推進和人口數量的持續增長,土地資源的稀缺性愈加顯著,并已成為制約鄉村發展的重要因素[7-8]。新時期鄉村發展是鄉村自然、經濟、技術與政策要素交叉融合的過程[9],受到地理環境、區位條件、資源稟賦、人口流動、產業發展等多因素的綜合影響。衡量鄉村發展狀態、明確鄉村發展類型,是促進鄉村人口、土地、產業等各資源要素整合與聚集,部署鄉村振興戰略實施的基礎支撐[10-11]。因此,綜合考慮土地利用多功能性和鄉村發展狀態,識別鄉村發展類型,因地制宜提出鄉村發展差別化對策,對提高土地利用高效性、提升鄉村發展水平具有重要意義。

當前對于鄉村類型劃分的研究主要集中于省域、市級或區縣級層面,如江蘇省、淄博市、重慶市榮昌區等[12-14],以及東部沿海地區、北方農牧交錯帶、東北地區、西北貧困地區等區域層面[15-18]。已有學者依據研究目的不同,選取經濟發展水平、主導產業等經濟指標,將鄉村類型劃分為不同經濟發達類型區或不同產業主導類型區[19-21];或通過研究城鄉空間關系、鄉村區位,或從自然地理條件基礎對村莊空間發展形成的影響等判定鄉村類型[22-24]。但整體上現有的鄉村類型劃分,多以較大區域尺度為背景來研究其類型特征,且劃分依據和視角也相對單一[25]。全國及各省鄉村振興戰略規劃編制已經完成,市縣級鄉村振興總體規劃部分編制完成或仍在進行之中[9]。而村域尺度是鄉村振興戰略落地見效的基本尺度、縣域鄉村振興規劃的基本單元[26],承載著鄉村產業發展、農民日常生活等諸多農村居民的生產生活行為,是縣域鄉村振興規劃落地與政策實施的組織主體。村域尺度鄉村類型劃分研究相對較少,難以有效指導村域空間優化[27-29]。因此,在鄉村振興戰略背景下,迫切需要從村域等相對局地尺度,在考慮土地利用功能差異的同時,結合鄉村系統中的人口、土地、產業等核心要素特征分析村莊發展狀況,綜合兩者開展針對性鄉村類型識別研究,有助于客觀反映鄉村人口、土地、產業發展的現狀特征與實際問題,更好地指導鄉村發展和振興。

蘇南鄉村在鄉鎮企業發展的基礎上,已形成了工業化帶動城鎮化這種獨具特色的“蘇南模式”[30],其鄉村土地利用多功能水平相對較高,人口非農化率高且人口流動性大,鄉村整體發展較好,實施鄉村振興優勢明顯。在蘇南地區開展鄉村類型識別,分類分區制定差異化發展方向,打造現代版的鄉村振興“蘇南模式”,極具典型性和代表性,也可為全省乃至全國實施鄉村振興戰略提供可復制、可推廣的樣板。因此,本研究以蘇南地區典型縣域宜興市為例,系統開展基于鄉村土地利用多功能和發展水平的鄉村類型識別研究,以期為國土空間規劃、鄉村振興戰略規劃中的村莊用地布局實踐提供依據。

1 研究區概況與數據來源

1.1 研究區概況

宜興市地處江蘇省西南端、滬寧杭三角中心,東瀕太湖,東南和西南分別與浙江省湖州市、安徽省廣德市接壤,西部和西北部與常州市的溧陽市、金壇區、武進區毗鄰。全市總面積1 996.6 km2,下轄5個街道、13個鎮、220個行政村,截至2018年末,全市戶籍總人口108.13 萬人,城鎮化率57.19%,2018 年全年實現地區生產總值1 713.28 億元,全市居民人均可支配收入44 517 元,其中,城鎮居民53 891 元,農村居民27 860 元。宜興市地勢南高北低、土地利用方式多樣、區域差異性明顯,農用地占土地總面積的60%以上,主要分布在北部平原區、西部低洼圩區和東部太湖瀆區,主要發展傳統農業、觀光農業、特色農業等;林地資源豐富、覆蓋率達到20%左右,主要分布在南部山區和西南部低山丘陵區。在鄉鎮企業蓬勃發展、建設用地需求量持續增加的同時,分布于山地丘陵區的未利用地數量少且開發難度大,土地資源稀缺性日益突出。作為無錫乃至蘇南地區最大的農業板塊,需要制定差異化發展路徑,最大限度發揮土地利用功能,加快釋放農業農村發展的動力和潛能,探索出一條具有宜興特色的鄉村振興路徑。

1.2 數據來源

本文以2018 年為研究時點,數據來源主要有:①矢量數據。包括宜興市村界和市域內河流水域圖層,來源于市自然資源和規劃局;②統計數據。包括《宜興市統計年鑒2018 年》,各鄉鎮和各行政村2018 年農村經濟情況報表,來源于市統計部門;③社會調查數據。包括2018 年各行政村的土地利用和鄉村發展基本數據,來源于課題組問卷調查數據,問卷由村干部填寫。所有數據均經過主成分分析法(PCA)降維處理,提取評價指標的主成分因子,以消除指標的共線性,確保科學客觀構建指標體系。

2 研究方法

2.1 土地利用多功能評價模型

2.1.1 評價指標選取。對土地利用多功能性的評價是指土地資源在利用的過程中不僅要符合土地資源可持續利用和生態、經濟、社會系統的發展要求[31],還要看土地利用的多項功能的最終效益是否符合人類社會長期可持續發展的目的[32-33]。土地利用生產、生活、生態功能既相互獨立又相互聯系與促進,生活功能是基礎,生產功能是發展動力,生態功能是基本保障[34-35]。考慮到數據的可獲得性和研究需要,為合理、科學、全面的評價土地的多功能利用狀況,本研究以行政村作為評價單元,選取9 項指標,構建“生產-生活-生態”三維土地利用多功能性評價指標體系。①選取土地經濟密度、經營性建設用地占比和實際經營耕地面積占比3個指標表征土地生產功能。其中,土地經濟密度為衡量土地利用效率和土地生產功能的重要指標,用以表征土地支持經濟發展的總體能力[36-37];經營性建設用地占比和實際經營耕地面積占比分別反映土地發展鄉鎮工業和種植業的能力,均為正向指標。②選取人均宅基地擁有量、單位用地面積從業人數和公共服務設施供應狀況3 個指標表征土地生活功能,反映土地為人類提供住房、就業機會和公共服務保障的能力,均為正向指標。③選取河流水域面積占比、測土配方施肥推廣程度和衛生廁所普及率3 個指標表征生態功能,以河流水域面積占比反映土地自身凈化和涵養能力,以測土配方施肥推廣程度和衛生廁所普及率反映土地為提供維持人類生產和生活的自然條件能力保護程度,均為正向指標。采用層次分析法確定指標權重,評價指標體系及權重見表1。

表1 村域土地利用多功能評價指標體系

2.1.2 土地利用多功能評價模型構建。土地利用多功能指數(LUMI)用于測算研究區土地利用多功能水平,其值越高代表土地利用多功能的水平越高[38]。可依據公式1分別計算各村域土地利用的生產功能指數(PFI)、生活功能指數(LFI)、生態功能指數(EFI),在此基礎上,通過目標層的加權平均法計算研究區分村域土地利用多功能指數(LUMI)[39],計算公式如下:

式中,LUMI代表土地利用多功能指數,Zi代表第i村的土地利用功能分值,Fij表示標準化處理后的指標值,wij代表指標權重。遵循等權原則,將生產、生活、生態3項功能指數權重值均設定為1/3。

2.2 鄉村發展狀況評價模型

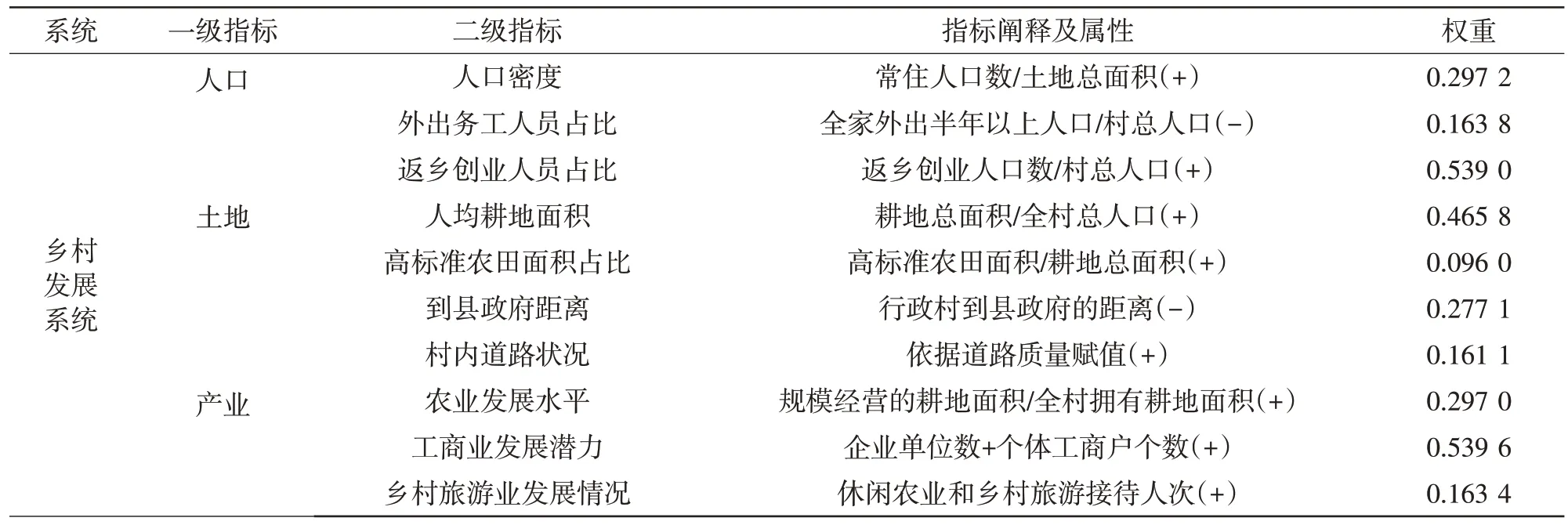

2.2.1 指標選取。鄉村人口、土地、產業是鄉村發展系統的3個重要要素[40]。土地是鄉村人口生存的根基、鄉村產業發展的載體;人口基數及人口流動程度對鄉村發展具有重要影響;鄉村產業不僅是鄉村地區發展的內生動力,也是一個地區能夠實現鄉村地域可持續發展的重要保障[41-42]。為全面評價鄉村發展水平,本研究以行政村為評價單元,選取10 個指標,構建“人口-土地-產業”三維鄉村發展狀況評價指標體系。①選取人口密度、外出務工人員占比和返鄉創業人員占比3 個指標表征鄉村人口發展狀況,其中,人口密度反映鄉村人口基數,外出務工人員和返鄉人員占比分別反映鄉村人口的流出率和流入率,外出務工人員占比為負向指標,其余2項為正向指標。②選取人均耕地面積、高標準農田面積占比、村莊到縣政府距離、村內道路狀況4 個指標表征鄉村土地資源稟賦。人均耕地面積及高標準農田面積越大,則能夠更好地養活當地人口,與縣政府距離越近、村內道路狀況越好,則人們的生產生活越便利,到縣政府距離為負項指標,其余為正向指標。③選取農業發展水平、工商業發展潛力、鄉村旅游業發展情況3個指標表征鄉村各類型產業的生產能力,均為正向指標。采用層次分析法確定指標權重,評價指標體系及權重見表2。

表2 鄉村綜合發展評價指標體系

2.2.2 鄉村發展狀況評價模型構建。鄉村綜合發展指數(RDCI)用于測算研究區鄉村整體水平,其值越高代表鄉村整體發展程度越高[43]。可依據公式3分別計算各村域鄉村人口發展指數(RPDI)、鄉村土地發展指數(RLDI)、鄉村產業發展指數(RIDI)[44],在此基礎上,通過目標層的加權平均法計算研究區分村域鄉村發展綜合指數(RDCI),計算公式如下:

式中,Fv為行政村v的發展指數得分;Avi為行政村v第i個評價指標的得分;Wi為第i個評價指標的權重;i為評價指標編號;m為總評價指標數。遵循等權原則,將鄉村人口、鄉村土地、鄉村產業3 項發展指數權重值均設定為1/3。

2.3 鄉村發展類型識別方法

土地利用多功能指數表征鄉村發展承載體,即土地資源稟賦的優劣,是鄉村發展的基礎性及本底條件表征指標;鄉村發展綜合指數表征鄉村發展狀態及發展潛力,是鄉村發展的直觀性及空間條件表征指標。按照2019 年制定的《宜興市鎮村布局規劃》,宜興全域的規劃導向包括3 類:集聚提升類村莊(重點發展)、特色保護類村莊(資源保護)、搬遷撤并類村莊(整體規劃)、其他一般類村莊(改造控制)。基于這一規劃導向的鄉村類型設定,耦合研究區土地利用多功能性和鄉村發展狀態,建立“本底-潛力”綜合評估模型,順應土地集約利用、鄉村收縮發展的總體趨勢,明確村莊分類、遴選各類規劃發展村莊,實現鄉村布局空間優化和分區指引。主要分為以下2步。首先,以行政村為單元,采用自然斷點法分別對土地利用多功能指數和鄉村發展指數進行等級劃分[45]。其中,對土地利用多功能劃分為高利用(high utilization,HU)、中利用(moderate utilization,MU)和低利用(low utilization,LU)3 個級別;將鄉村發展狀況劃分為高度發展(high development,HD)、中度發展(moderate development,MD)和低度發展(low de?velopment,LD)3個級別(見表3)。

表3 鄉村發展類型組合

其次,耦合2 個評價結果,得出高利用高發展(HU-HD)、高利用中發展(HU-MD)等9種組合。基于此,將鄉村發展類型識別為4種類型,分別為集聚提升類、特色保護類、保留整合型、搬遷撤并型(見表4)。選取土地資源稟賦好、土地利用多功能性強、鄉村人口集聚程度高、產業發展迅速的村莊作為集聚提升類村莊,引導土地資源優化配置、加快城鄉產業融合發展;選取土地資源稟賦良好、鄉村綜合發展水平較高的村莊作為特色保護類村莊,重點引導土地資源保護、推動綠色生態產業發展;選取耕地數量少且質量差、土地利用多功能性較弱、鄉村產業發展緩慢且綜合發展水平低的村莊作為搬遷撤并類村莊,重點對村莊進行整體規劃、逐步搬遷撤并、依托自然資源發展生態旅游;其余村莊則屬于其他一般村莊,實行村莊改造控制模式,同時通過復墾等途徑來提高土地利用效率。

表4 鄉村發展類型識別

3 結果與分析

3.1 土地利用多功能評價結果分析

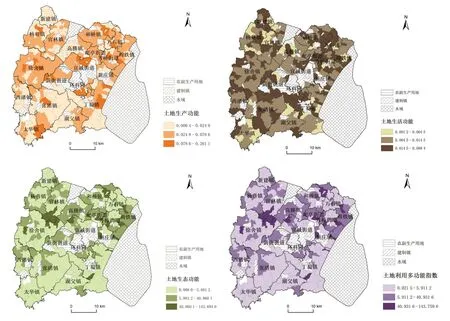

根據上述公式1~2,分別計算宜興市各行政村的土地利用生產功能指數、生活功能指數、生態功能指數以及土地利用多功能指數,并揭示其空間分異特征(圖1)。

圖1 鄉村土地利用多功能評價結果

(1)土地利用生產功能的空間分布特征。2018年全市土地利用生產指數(PFI)介于0.000 4~0.261 1。土地生產功能高值區(PFI≥0.078 6)包括24個(11%)行政村,主要分布在市區北部的屺亭街道、芳橋街道、萬石鎮、和橋鎮以及市區東部的大浦鎮,這些地區屬東北部平原區和太湖瀆區,地勢平坦、河道縱橫,耕地面積較大且質量較高,是宜興糧油主要產地,土地生產功能較強。土地生產功能低值區(PFI≤0.024 8)包括81 個(37%)行政村,主要分布在市區南部的西渚鎮、張渚鎮、湖父鎮和丁蜀鎮,這些地區隸屬山區和丘陵地帶,地勢較高,主要分布有茶場、竹林、森林公園等,土地生產功能較弱。

(2)土地利用生活功能的空間分布特征。全市土地利用生活功能指數(LFI)介于0.001 2~0.088 4。土地生活功能高值區(LFI≥0.014 5)包括90個(41%)行政村,集中分布于市區周邊以及東北部平原區的萬石鎮、屺亭街道、芳橋街道等,這些地區通勤便利、城鄉聯系密切,人口集聚程度較高,土地生活功能較強。土地生活功能低值區(LFI≤0.004 5)包括30 個(14%)行政村,主要分布于太華鎮、湖父鎮、丁蜀鎮的大部分地區以及官林鎮西側,其中,太華鎮、湖父鎮、丁蜀鎮為低山丘陵區,通勤條件較差,官林鎮西側的都山村及其周邊村莊,化工行業快速發展,致使土地生活功能受到擠壓。

(3)土地利用生態功能的空間分布特征。全市土地利用生態功能指數(EFI)介于0.008 0~143.694 0,村域之間差異顯著。受數據獲取限制,采用河流水域面積占比、測土配方施肥推廣程度和衛生廁所普及率3項指標反映土地自身凈化能力和人類保護程度,衡量土地利用生態功能。土地生態功能高值區(EFI≥40.860 1)包括17 個(8%)行政村,集中分布于徐舍、官林2鎮交界處和周鐵鎮等沿太湖地區,這些地區積極開展測土配方施肥和改廁行動,保護土地環境的力度較大,土地生態功能較強。土地生態功能低值區(EFI≤5.881 2)包括127 個(58%)行政村,廣泛分布于市區西部和南部的大部分鄉鎮,這些地區農業科學技術基礎薄弱、農民接受程度較差,土地環境保護力度明顯不足,土地生態功能較弱。

(4)土地利用多功能發展的空間分布特征。土地利用多功能指數反映了鄉村土地綜合功能的強弱,可用來評價鄉村發展潛力和彈性。2018年全市土地利用多功能指數(LUMI)介于0.021 5~143.759 6,均值為12.496 5,呈現出北高南低的空間分布特征。多功能指數高值區(LUMI≥40.931 6)包括17個(8%)行政村,主要分布在市區周邊,這些村莊地勢平坦、土地生產能力較高、通勤條件便利。多功能指數中值區(5.911 2≤LUMI≤40.931 6)包括76個(34%)行政村,主要分布在市區北部平原區和中部丘陵區,這些村莊多位于鎮區周圍,土地生產能力和通勤條件適中。多功能指數低值區(LUMI≤5.911 2)包括127 個(58%)行政村,主要分布在市區南部山區,這些村莊地勢較高、土地生產能力較差,遠離市區、區位條件較差。

3.2 鄉村發展狀況評價結果分析

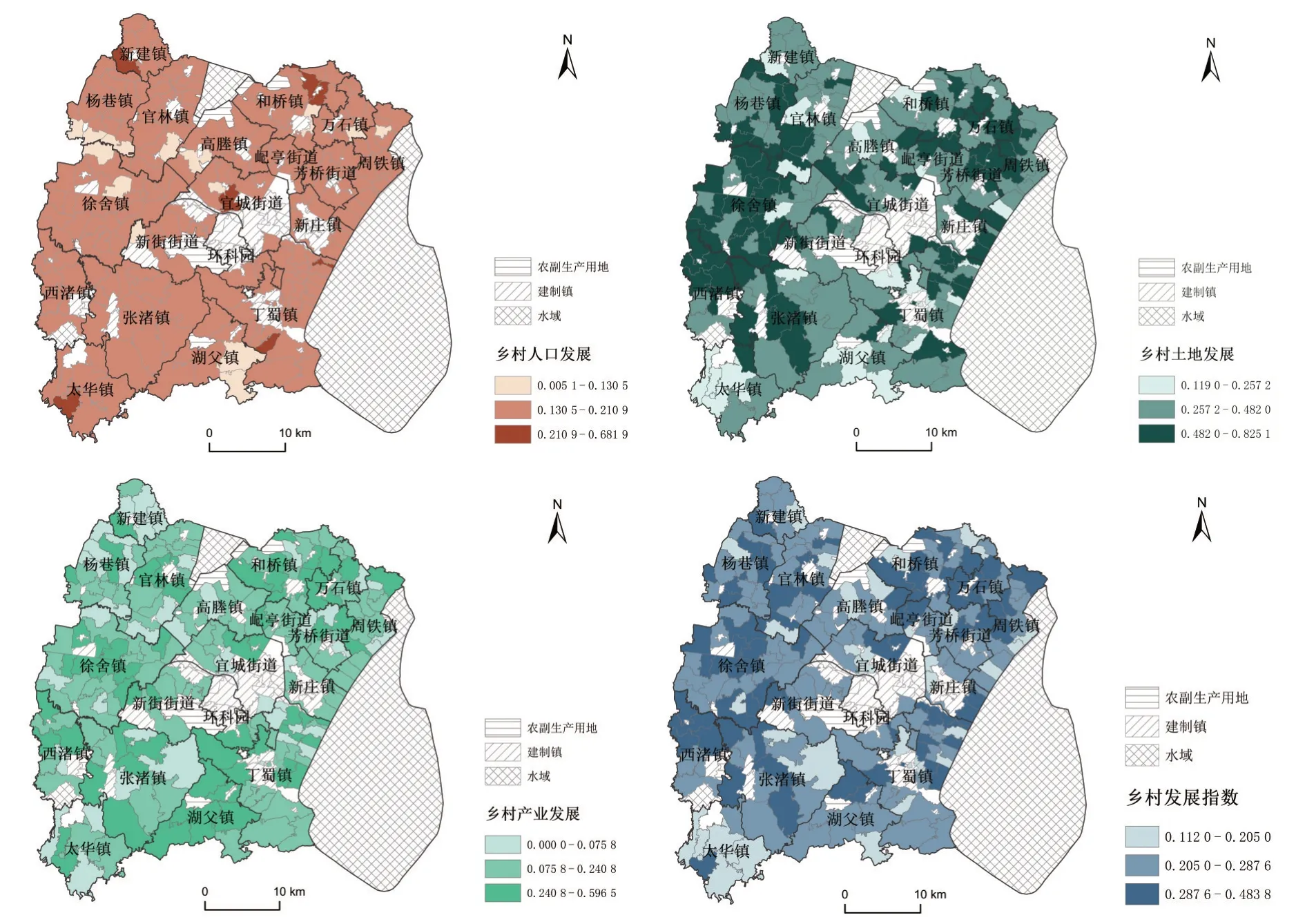

根據上述公式3,分別計算宜興市各行政村的鄉村人口發展指數、鄉村土地發展指數、鄉村產業發展指數以及鄉村綜合發展指數,并揭示其空間分異特征(圖2)。

圖2 鄉村發展水平評價結果

(1)鄉村人口發展空間分布特征。全市鄉村人口發展指數介于0.005 1~0.681 9,中、高值區村莊個數較多、占比75%,鄉村人口發展水平整體較高。高值區村域面積普遍較小、常住人口較多,村莊人口密度大、鄉村人口發展水平較高,如太華鎮的太平村和丁蜀鎮的大浦村等。低值區村莊因經濟發展所限,外出務工人口占比較大,且幾乎無人員返鄉,鄉村人口發展水平較低,如高塍鎮的紅塔村。

(2)鄉村土地發展空間分布特征。全市鄉村土地發展指數介于0.119 0~0.825 0,高值區多分布于市區東部的太湖沿岸,尤以東北部的周鐵鎮、萬石鎮、芳橋街道等轄區內的村莊,耕地質量較高、高標準基本農田占比較大,土地資源稟賦較好。低值區多分布于市區周圍、工業鎮以及山區等,因城鎮擴張及工業產業發展,這類村莊耕地和高標準農田面積擁有量較少,土地資源稟賦較差。如太華鎮的大部分村莊和丁蜀鎮的蜀山村、紫砂村等村地勢較高,官林鎮都山村則為典型的工業村,村內土地資源數量少、質量差。

(3)鄉村產業發展空間分布特征。全市鄉村產業發展指數介于0~0.596 5,整體發展水平較低。高值區村莊個數占比僅為7%,主要分布于工商業發展和農業規模經營水平較高的區域,且多為鄉鎮政府所在地,其中,西渚、官林、任墅等村的工商業單位個數均超550家,西望、邊莊、萬石等村的規模經營耕地占比達97%,村莊三產產業發展較好。低值區各鄉鎮均有分布,其中,新莊鎮、新街街道、宜城街道等村莊距離市區較近,城鎮化水平較高,高塍鎮大部分村莊以及官林鎮東部村莊緊鄰滆湖,多發展養殖業,耕地規模經營及工業發展水平較低,三產產業發展勢頭相對緩慢。

(4)鄉村綜合發展空間分布特征。鄉村綜合發展指數反映了鄉村整體水平的高低。2018 年全市鄉村綜合發展指數介于0.112 0~0.483 8,均值為0.266 6,鄉村發展水平整體較高,呈現出北高南低、市區低外圍高的分布特征。鄉村綜合發展指數高值區(RDCI≥0.2876)包括72 個(34%)行政村,主要分布在市區東北部平原區的萬石、和橋等鎮,西部低洼圩區的徐舍、官林等鎮以及東部太湖瀆區的丁蜀鎮北部,這些村莊地勢平坦、土地資源稟賦較好,農業規模經營水平較高,加之村莊人口密度大、外出務工人員占比較小,鄉村綜合發展水平均較高。鄉村綜合發展指數中值區(0.205 0≤RDCI≤0.287 6)包括104個(50%)行政村,主要分布在市區北部平原區和中部丘陵區,這些村莊多位于鎮區周圍,鄉村人口狀況、土地生產能力以及產業規模適中,鄉村綜合發展處于中等水平。鄉村發展綜合指數低值區(LUMI≤0.205 0)包括33個(16%)行政村,主要分布在市區周邊街道以及市區南部山區,市區周邊村莊城鎮化水平較高,城鎮擴張及工業產業發展導致村莊耕地面積逐漸較少;南部山區村莊地勢較高、土地生產能力較差,外出務工人口占比較大,鄉村綜合發展水平均較低。

3.3 鄉村發展類型結果及發展路徑

耦合土地利用多功能和鄉村發展狀況2種評價結果,依據表3和表4得出宜興市鄉村發展類型識別結果見圖3。

圖3 宜興市鄉村發展類型識別

(1)集聚提升類村莊。集聚提升類村莊包括高利用高發展(HU-HD)和中利用高發展(MU-HD)2種組合類型,共有28 個村莊,主要分布在市區東北部和西部。其中,14 個村莊位于市區東北部周鐵鎮、萬石鎮、和橋鎮、屺亭街道等鎮,10 個村莊位于市區西部的徐舍、西渚、張渚3 個鎮域內,其余村莊零散分布于官林、丁蜀等鎮。市區東北部村莊屬平原區和太湖瀆區,市區西部村莊屬低洼圩區,這些地區地勢平坦、河道縱橫,主要發展傳統農業、觀光農業、特色農業等,是宜興糧油作物的主要產地,農業規模經營水平和人口集聚程度均較高。總體而言,該類型村莊土地資源稟賦較好、土地利用多功能性較強;鄉村人口集中、產業發展迅速,鄉村綜合發展水平較高,是鄉村發展過程中重點擴張、集聚提升的區域。市區近郊土地資源稀缺,如屺亭街道、宜城街道等轄區內村莊,可充分利用土地資源優勢發展鄉村旅游、有機農業、特色民宿等新興業態,加快城鄉產業融合發展;遠離市區的村莊基于全域國土空間規劃架構實現就地城鎮化,整合鄉村耕地空間、生態空間和居住空間,發展現代農業產業。

(2)特色保護類村莊。特色保護類村莊包括高利用中發展(HU-MD)、高利用低發展(HU-LD)和低利用高發展(LU-HD)2種組合類型,共有68個村莊,主要分布在市區北部。包括官林鎮、徐舍鎮、高塍鎮、和橋鎮、萬石鎮等鄉鎮。該區域地勢低洼、地形平坦,土地資源和水資源豐富,主要以水稻種植等傳統農業為主。總體而言,該類型村莊土地資源稟賦良好、土地利用多功能性相對較好;鄉村常住人口相對較多、產業發展趨勢較好,鄉村綜合發展水平良好,是鄉村發展過程中重點保護土地資源、發展綠色產業的區域。結合村莊發展實際情況,參考村莊土地利用多功能水平和鄉村發展狀況2 方面評價結果,未來可深入挖潛農村居民點用地和工業用地,鼓勵循環利用區域內的舊宅基地、閑置宅基地,在尊重村民生活習慣和保護自然景觀的基礎上,優化村莊整體布局和空間,同時大力發展鄉村旅游以及其他的特色產業,推動村莊綠色生態產業發展,逐步形成特色資源保護與村莊融合發展的良性互促機制。

(3)搬遷撤并類村莊。搬遷撤并類村莊僅包含低利用低發展(LU-LD)1 種組合類型,共有10 個村莊。其中有4個村莊位于太華鎮南部山區,徐舍、張渚、丁蜀、和橋、楊巷、屺亭等鎮各分布1個村莊。太華鎮南部的村莊群山環繞、層巒疊嶂,森林覆蓋率達77%,多以茶園、竹林等為主,耕地數量稀少、質量較差,外出務工人員及在外定居人數較多;其他零星分布于各鎮的村莊,如和橋鎮的王母橋村等,村莊多發展養殖業,耕地破碎化種植、工業發展緩慢,鄉村產業發展水平較低。總體而言,該類型村莊土地資源稟賦較差、土地利用多功能性較弱;鄉村人口密度偏低、產業發展緩慢,鄉村綜合發展水平較低,是鄉村發展過程中重點拆并的區域,不適宜繼續作為村莊用地,或投入資金進行大規模基礎設施建設。結合村莊發展實際情況,參考村莊土地利用多功能水平和鄉村發展狀況2 方面評價結果,對村莊進行整體規劃,南部山區內村莊可逐步搬遷撤并,同時依托山體、植被等自然生態資源,遵循生態優先理念,根據《太華鎮旅游發展總體規劃》和生態保護紅線勘界定標工作,全力打造花海養生勝地。

(4)其他一般類村莊。其余村莊則屬于其他一般類村莊,包括中利用中發展(MU-MD)、中利用低發展(MU-LD)和低利用中發展(LU-MD)3種組合類型,共有106個村莊,在各鄉鎮均有分布,丁蜀鎮、周鐵鎮、楊巷鎮、官林鎮、徐舍鎮等鄉鎮保留整合型村莊占比均已超50%。總體而言,該類型村莊距離鎮區較遠,土地資源利用程度較低、土地利用多功能性較差;鄉村常住人口較少、常年外出打工及定居在外人口較多,鄉村產業匱乏且農業發展緩慢,鄉村綜合發展水平較低,是鄉村發展過程中不適宜繼續發展的區域。參考村莊土地利用多功能水平和鄉村發展狀況2方面評價結果,鑒于此類型村莊實際情況,加之資金和發展需要等原因,未來短期內不適宜合并或搬遷,可實行村莊改造控制模式,“因戶施策”推動宅基地騰退和用地置換,形成一個村莊自然衰退的過程,同時通過復墾增加耕地連片性、提高土地利用效率。

4 結論與討論

本研究以蘇南地區典型縣域宜興市為例,基于土地功能和發展水平識別鄉村類型,并提出各類型鄉村發展路徑。研究結果表明:①宜興市村莊土地利用多功能指數高值區主要分布在地勢平坦、通勤條件便利的市區周邊,中值區主要分布在土地生產能力適中的北部平原區和中部丘陵區,低值區主要分布在地勢較高、區位條件較差的南部山區,其中,尤以村域土地利用生態功能差異顯著,指數值介于0.008 0~143.694 0 之間。②宜興市鄉村人口、鄉村土地及鄉村綜合發展水平均較高,鄉村綜合發展水平呈現出北高南低、市區低外圍高的分布特征;鄉村人口發展指數中、高值區村莊占全市村莊總數的75%;鄉村土地發展指數高值區多分布于市區東部土地資源稟賦較好的太湖沿岸;但鄉村產業整體發展水平較低、高值區村莊個數占比僅為7%,多分布于鄉鎮政府所在地。③耦合土地利用多功能性和鄉村發展水平2 個方面評價結果,將全市村莊劃分為高利用高發展(HU-HD)、中利用高發展(MU-HD)等9 種組合,進而合并為集聚提升類、特色保護類、搬遷撤并類和其他一般類4 種鄉村類型;集聚提升類共有28 個村莊,主要分布在市區東北部和西部,是鄉村發展過程中重點擴張、集聚提升的區域,市區近郊村莊未來可充分利用土地資源優勢發展鄉村旅游、有機農業、特色民宿等新興業態,加快城鄉產業融合發展,遠離市區的村莊可整合多維空間、實現就地城鎮化、發展現代農業產業;特色保護類村莊共有68個村莊,主要分布在市區北部,是鄉村發展過程中重點保護土地資源、發展綠色產業的區域,未來可深入挖潛、和充分利用現有用地資源,尊重村民生活習慣和保護自然景觀,大力發展鄉村旅游以及其他的特色產業;搬遷撤并類村莊共有10個村莊,多分布于市區西南部山區,是鄉村發展過程中重點拆并的區域,不適宜繼續作為村莊用地,可逐步搬遷撤并,遵循生態優先理念,依托山體、植被等自然生態資源全力打造花海養生勝地;其他一般類村莊共有106個村莊,在各鄉鎮均有分布,是鄉村發展過程中不適宜繼續發展的區域,未來短期內不適宜合并或搬遷,可實行村莊改造控制模式,同時提高土地利用效率。

鄉村發展與振興是一項復雜的工程,因村莊存在著地理區位、人口流動、土地利用、產業基礎和資源稟賦等各方面的差異化特征,鄉村振興發展需要依據村莊的自身優勢和條件差別化來確定其發展方向。本文綜合考慮鄉村土地利用多功能性和鄉村人口、土地、產業等發展水平識別鄉村類型,并提出差別化的發展戰略,研究結果可為編制村莊國土空間規劃以及指導鄉村發展和振興提供參考,但具體發展路徑還需要考慮區域發展規劃以及遷入地和遷出地的農戶、企業等主體的搬遷意愿和接納意愿等。