不同輪作模式對花生生長及產量的影響

沈 悅 劉永惠 梁 滿 陳志德 沈 一

(江蘇省農業科學院經濟作物研究所,江蘇南京 210014)

輪作是指在一定年限內、同一塊地上有順序地輪換種植不同作物,或者采用不同復種方式的種植模式。我國早在西周及春秋時期就有休耕、輪作的種植模式,強調用地與養地的結合[1]。當前,我國農業生產面臨耕地資源透支和連作障礙等問題,如何促進耕地地力的有效恢復并加以高效利用,是保護耕地和糧食安全的重要內容,而探索和實行新時代高質量的輪作休耕模式是必然選擇之一[2]。

作物連作障礙現象比較普遍,通常認為與植物化感物質的自毒、土壤理化特性的惡化、土壤單類養分的缺失、土壤微生物群落的失衡等相關[2]。輪作能調節和改善耕作層的物理狀況,協調不同作物之間養分吸收的局限性,優化土壤理化結構和養分含量[3];同時能打破單一物種特有的病原菌周期、保持根系微生物的生物量和多樣性,為植物生長構建健康的微生物環境[4]。

花生(Arachis hypogaeaL.)是我國重要的油料和經濟作物,近年來播種面積470 萬hm2以上,總產量近1 800 萬t,是我國植物食用油安全供給的重要保障,也通過不同加工方式豐富了各類消費市場。近年來,我國花生單產常年在3.7~3.8 t/hm2,除高產品種選育外,連作也是制約我國花生持續增產的一項不可忽視的因素[5]。

花生是典型的不耐重茬作物,常年連作有利于病原真菌在根表的定殖,從而抑制了有益細菌的生長,造成土傳病害加劇,使其產量受到嚴重影響[6-7];適當的輪作能促進假單胞菌、白地霉等有益菌的生長,減輕花生的病害、提高莢果產量[8]。花生有較多輪作模式的研究報道,花生-甘薯的輪作模式,能使花生干物質積累量增加,莢果產量提高14.4%[9];油菜-花生輪作較花生單作單位凈現值碳排放和氮排放分別降低19.6%和30.8%,可實現高產高效與低碳氮排放的協同效益[10];水旱輪作更有利于對花生果腐病、葉斑病和蠐螬的防控,花生產量結構明顯優化,根瘤菌數量顯著提高[11-12]。但現有研究報道多是基于一年處理的數據分析,很少有連續多年的跟蹤研究及分析。本研究從農藝性狀、干物質量、產量和土壤NPK 含量等方面,詳細研究了4 個連續自然年度內、4 種不同的輪作方式對花生生長及產量的影響,期望對區域內糧油輪作栽培的優化和推廣提供參考。

1 材料

1.1 試驗材料

供試花生品種為中花16,小麥、玉米品種為本院糧食作物研究所提供的寧麥21和蘇玉20。

1.2 試驗設計及方法

試驗于2017—2020 年在江蘇省農科院六合試驗基地進行。隨機區組設計,3次重復,小區長16 m,寬4.25 m。具體處理設置見表1。

春、夏花生種植前,45%高效復合肥(15-15-15)600 kg/hm2作基肥,起壟種植,壟距0.85 m,每小區5壟,每壟種2行,每穴播2粒,穴距20 cm,種植密度約12 萬穴/hm2。花生種子用60%吡蟲啉FS+40%萎銹·福美雙進行包衣后播種;播后苗前用禾耐斯(乙草胺)60 mL對水噴霧控制雜草,此后視雜草情況進行人工拔除;后期用20%花生超生寶40 g/hm2對水噴施進行化控。

玉米用45%高效復合肥(15-15-15)300 kg/hm2作基肥,起壟種植,壟距0.85 m,每壟種1 行,每穴播種2 粒定苗留1 株,穴距25 cm,種植密度約6 萬株/hm2,拔節期另施45%高效復合肥(15-15-15)20 kg/hm2,其余按照當地大面積生產要求進行管理。

為使各處理外施肥料一致,花生、玉米收獲后,統一加施45%高效復合肥(15-15-15)300 kg/hm2,冬天按處理栽種小麥或閑置。小麥于10 月底至11月上旬進行撒播,種子用量225 kg/hm2,其余按照當地大面積生產要求進行管理。

花生收獲前,每個小區選5 穴(10 株)進行考種,考察性狀包括株高、側枝長、主莖綠葉數等農藝性狀及單株果數;莢果曬干后測定百果重和百仁重,計算出仁率;按小區收獲后稱重統計及折算產量。花生成熟期取樣后105 ℃殺青30 min,80 ℃烘至恒質量,測定莖、葉、果柄等不同組織的生物干物質量。小麥播種或冬閑前取各處理土壤樣進行NPK測定。

1.3 數據統計與分析

采用Microsoft Excel 2010和SPSS 19.0進行數據處理和分析。

2 結果與分析

2.1 輪作模式對花生生育期的影響

春、夏花生播種、收獲時間及積溫數據見表2。春花生全生育期127.50±0.71 d,活動積溫3 396.00±57.98 ℃;夏花生全生育期122.67±2.08 d,活動積溫3 241.67±110.43 ℃。春花生生育期較長,活動積溫與夏花生相比有一定優勢。

2.2 輪作模式對花生農藝性狀的影響

不同處理中春、夏花生主要農藝性狀見圖1。由圖1得知,由于生育期和積溫的不同,春花生總體營養生長比夏花生充分,如主莖高(42.45 cm/41.51 cm),側枝長(51.10 cm/49.11 cm)和主莖綠葉數(27.58/25.63)。

圖1 不同輪作處理下花生主莖高、側枝長、主莖綠葉數

具體分析,春花生連作處理中,第2年農藝性狀基本保持穩定,第3 年有所衰退,第4 年更是極顯著衰退,主莖高和側枝長與前3 年平均相比分別下降12.01%和16.43%。輪作處理中,B 處理營養生長相對較好,側枝長及主莖綠葉數與第1 年春花生基本相當;C、D處理中3個農藝性狀指標都為第1年春花生的87.83%以上,且基本能在年度間保持穩定。

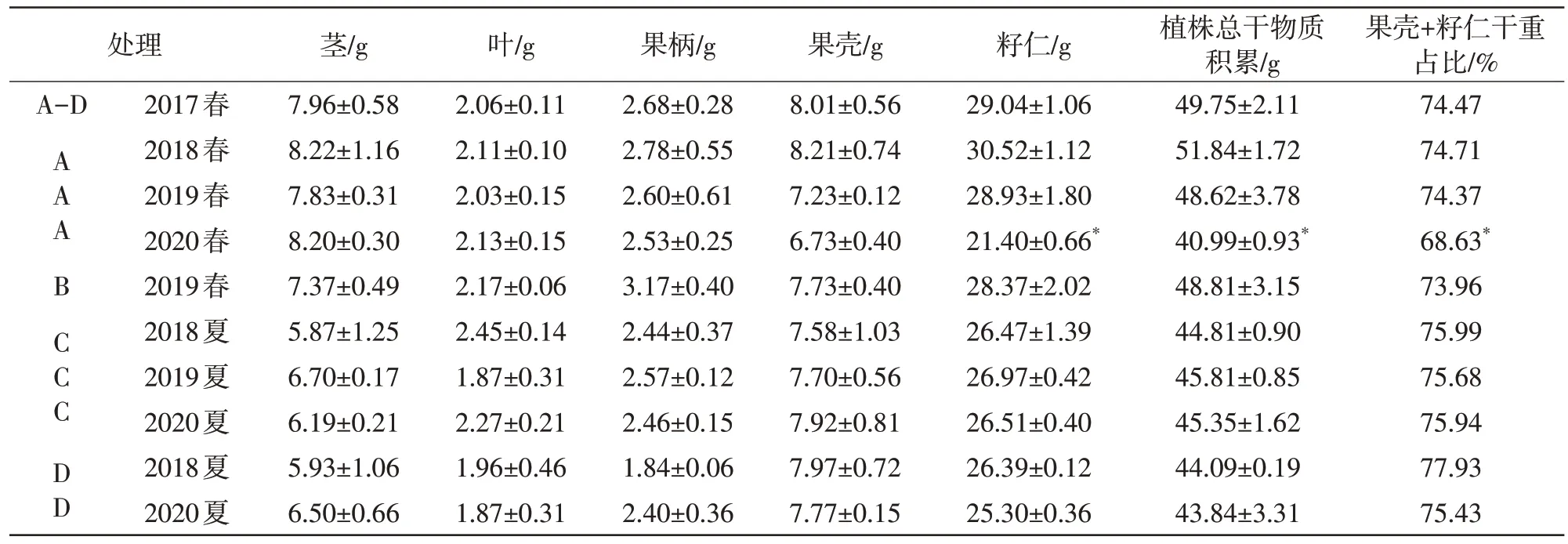

2.3 輪作模式對花生干物質積累的影響

從表3可以看出,春花生連作第2、3年干物質量基本保持恒定,但第4年總干物質積累顯著減少,比前3年平均減少18.13%,主要原因為籽仁干重減少,果殼+籽仁的干重占比下降到70%以下;當然,除去第4 年數據之外,春花生單株總生物量(49.75 g)與夏花生(44.78 g)相比,還是有顯著優勢。

表3 不同處理花生單株干物質積累測定

輪作處理中,B處理的干物質量較為突出,基本與第一年春花生相當;C、D處理中植株干物質量都為第一年春花生的88.12%以上,也能在年度間保持穩定。

另外,總體夏花生果殼+籽仁的干物質重量占比比春花生高約2%(74.38%、76.20%),較短的生育期可能更利于促進花生生殖生長。

2.4 輪作模式對土壤肥力的影響

于2018—2020年小麥播種或冬閑前,連續3年測定了花生連作和輪作中的土壤NPK含量(表4)。硝態氮是旱地作物利用外源氮的主要形式,在施肥相同、輪作處理多種一季小麥的前提下,輪作仍能提高土壤中硝態氮含量近4倍,速效鉀也有不同程度的提升,證實適宜的輪作模式對土壤NPK含量和組成有較大的影 響,能在一定程度上提高花生對肥料的有效利用。

表4 花生輪、間作土壤NPK含量測定

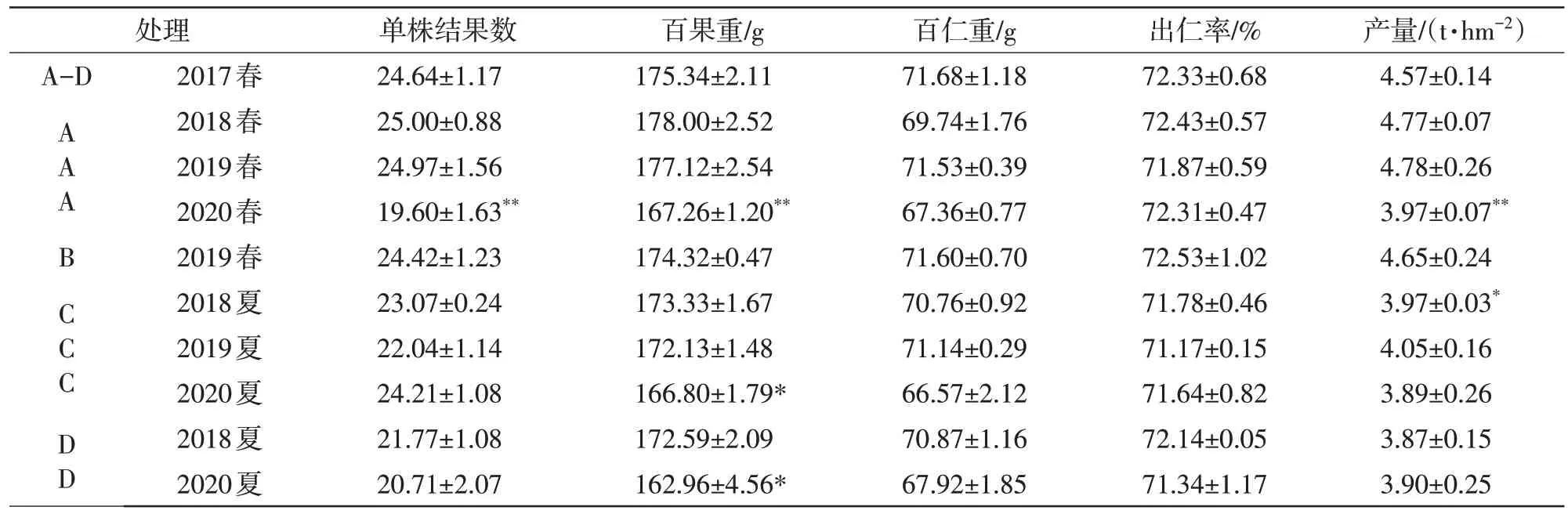

2.5 輪作模式對花生產量性狀的影響

不同模式花生的產量性狀見表5。春花生的單株結果數略優于夏花生,春花生的平均產量達4.55 t/hm2,而夏花生為3.93 t/hm2,達到了顯著差異水平。但連作處理中,第4 年出現較為嚴重的產量衰退,單株結果數下降至19.60,產量為3.97 t/hm2,比前3 年均產降低約15.56%,與農藝性狀、干物質積累的衰退吻合。

表5 不同輪作處理下花生產量性狀結果

不同的輪作處理中,花生的產量相對穩定。如大面積生產中常用的冬小麥-夏花生逐年輪作模式(處理C),夏花生產量介于3.89~4.05 t/hm2之間,變化幅度較小;B處理第3年春花生產量為4.65 t/hm2,與第一年春花生單產相比無統計學差異。

3 討論

花生連作障礙主要機理有作物化感的自毒作用、土壤酶活的改變、土壤微生物群落的失衡及土壤養分的失衡[6],采取適宜的輪間套作模式、施用微生物制劑、施用有機肥和花生專用肥、改進土壤耕翻技術等都可以一定程度上緩解花生連作障礙。其中輪作模式最經濟有效,農民較易采用。花生在各地有不同的輪作模式,基于大面積生產和耕地使用的客觀情況,建議黃淮海產區大面積推行花生-小麥的周年輪作制度,以解決糧油爭地矛盾。

花生不同生態類型品種的生育期及所需積溫存在顯著差異,珍珠豆型品種生育期126~127 d,所需總積溫(3 147.12±263.16)℃,相比較來說,夏花生生育期較短、積溫較少,差異主要集中在播種至始花期及飽果成熟期,造成最后產量與春花生相比有一定差距。雖然夏花生產量形成期較短,但只要保持后期葉片正常光合作用,夏花生干物質向莢果分配的比率更高[5]。我們也發現夏花生果殼+籽仁的干物質重量占比比春花生高約2%,可能是基于這個原因。

春花生雖然產量高,但其播種較早,不適宜與小麥、油菜等冬季作物進行輪作,而連年種植春花生易產生嚴重的連作障礙。有研究指出,花生連作5年,主莖高度最低降低12.5%,莢果產量降低33.5%,土壤和根際的真菌數量顯著增加,細菌和放線菌數量顯著減少[13]。本研究中也發現,春花生連作到第4年,花生不同農藝性狀和產量都有不同程度的下降,如主莖高(12.01%)、側枝長(16.43%)、單株結果數(21.19%)、百果重(5.41%)和折合產量(15.56%)。相反,B處理兩年三熟的“春花生—冬小麥—夏玉米—春花生”模式,及不同的夏花生輪作處理中,花生都有相對穩定的農藝和產量表現。另外,于2016—2020年也針對逐年春花生種植和花生-小麥周年輪作2 種種植模式,進行了葉斑病、網斑病、銹病等主要病害消長規律的調查,發現各種病害在輪作模式下都有不同程度的減輕,這對于輪作模式中花生的穩產也起到重要作用。

普遍認為,花生與禾本科作物輪作可以充分利用地力:如小麥根系只能吸收易溶性磷化物,而花生對土壤中難溶性磷化物的利用率較高;花生對氮素吸收量較少,適于供給禾本科作物利用。花生根瘤菌還能固定約225 kg/hm2的氮素,其中約67.5 kg 可遺留于土壤中[5]。本研究中我們也發現,采取適當的輪作措施后,土壤硝態氮、速效鉀都有較大程度的提高,證實輪作模式對土壤養分的有益作用。

此外,在其他研究中發現,花生與木薯[14]、花生與玉米[15]的間作體系中,花生根際土壤的微生物種群會受到相鄰作物的影響,繼而促進土壤有效養分的積累和乙烯等植物激素的合成,達到兩種間作作物互促生長的效果。逐年跟蹤和分析不同的輪作模式中花生土壤菌群的組成和動態變化,研究其對花生生長和發育的影響機理,也能為花生輪作生產模式的應用和推廣提供更完整的數據支撐。