精神家園新面孔

張漫子

秦皇島阿那亞度假小鎮的孤獨圖書館

“吹著海風,聽著海浪,錯落有致的座位,目光所及除了書,就是自由無垠的大海,沙灘與日落。”從阿那亞返回北京多日,一提起圖書館,北京白領芳妮第一個想到的還是海邊的孤獨圖書館。

人們坐在書架旁面朝大海,沉浸于閱讀的快樂,或倚在建筑一隅,享受遠離喧囂的自由——這與芳妮童年家鄉的圖書館大有不同。“上世紀90年代的圖書館,可用‘狹、少、舊’形容——狹小的閱覽室,狹窄的走廊,不多的讀者,破舊的座位,陳舊的圖書,千篇一律的灰色書架。有的圖書館‘嫁接’在其他單位的辦公樓里,甚至沒有招牌。”芳妮說。

過去,圖書館的主要功能是查閱和獲取信息。而今天,打開小紅書App搜索“圖書館”,“最美圖書館”“最值得打卡的圖書館”等推薦詞躍然屏幕。像芳妮一樣的年輕人感受最為明顯的一點是:圖書館的面孔變了。

不輸美術館的顏值,有趣有戲的書友會,使圖書館褪掉了“書呆子”的乏味色彩,變得更加時髦,走進了越來越多人的日常生活。多元社會力量參與到圖書館的建設之中,讓城市鄉野彌漫書香。

“在這樣一個破舊老城區中,項目的‘建筑表情’要具有足夠的視覺沖擊力,通過引發市民關注度,才能有機會喚起人們對閱讀習慣和文化生活的回歸。”

“圖書嚴謹擺放,環境肅靜樸素。書架、書、管理員、桌椅構成了圖書館全部的內容。”南京林業大學社會學系講師楊昕雅向《瞭望東方周刊》回憶自己對圖書館的兒時印象。

十多年前的圖書館傳統而簡單,書庫前面就是借還書的工作臺,圖書管理員守著中藥藥材抽屜般的書庫和圖書卡片柜,除非有的書非借不可,愿意頻繁光顧圖書館的人并不多。“印象中的圖書館通常是冷清的,借閱的圖書泛著潮濕的霉味。”芳妮說。

過去很長一段時間內,位于秦嶺南麓陜西安康的老圖書館,深埋在一棟上世紀80年代磚混結構的老樓之中。由于區位臨街,設施陳舊,這里讀者寥寥,一度成為留守老人喝茶打麻將的娛樂場所,被熱火朝天、煙火彌漫的特色餐館所包圍、蠶食。

“老館的周圍‘長’滿了密密麻麻的餐館,圖書館就淹沒在商業化無序發展的洪流中。可人們的‘精神食堂’該去哪里尋找?”調研中,負責改造的建筑團隊發現,小城青年流連忘返的活躍陣地已轉移到網吧和更具吸引力的場所。于是,從提升軟硬環境著手,建造一個嶄新、開放、富有吸引力的精神棲居地,吸引年輕人的到來,成為老館改造的初衷。

“我們設計時,首先從城市的維度去考量。圖書館本身的文化代表性,具有輻射大尺度城市片區的影響力。尤其是在這樣一個破舊老城區中,項目的‘建筑表情’要具有足夠的視覺沖擊力,通過引發市民關注度,才能有機會喚起人們對閱讀習慣和文化生活的回歸。”負責本次改造的UUA建筑師事務所建筑師李泳征告訴《瞭望東方周刊》。

在改造過程中,李泳征和團隊把建筑外觀、內部空間和庭院景觀作為一個相互關聯的整體來考慮。外觀部分強調與周圍環境的新舊對比,反襯出彼此的個性,形成一種對立共生關系。內部空間則強調功能性,以一種相對簡樸和造價可控的方式去優化功能布局,為不同年齡段讀者提供適合的閱覽空間和活動空間。“從景觀設計上講,我們考慮到安康相對溫潤的氣候,把戶外露臺和庭院布局當作是閱讀空間的一個延伸,在視覺上和流線上盡力消除內外的邊界。”李泳征補充道。

2020年,經過4個月的改造提升,安康市圖書館煥然一新。簡約的建筑線條、明快的玻璃幕墻、半透半隱的外觀設計,賦予圖書館生機。立面虛與實的分界線,如同被翻開的立體大書,遠遠望去,神清氣爽。當夜幕降臨,華燈初上,圖書館如同神秘的書匣半遮半隱,接納著每一個愛書的靈魂。

安康市圖書館館長丁珂告訴《瞭望東方周刊》,圖書館重新開放一年來,累計接待讀者超56萬人次,單日最高接待讀者3474人,累計借還圖書22萬冊次,新增持證讀者8022人,人氣回歸圖書館。

2022年4月11日,讀者在安康市圖書館的庭院書吧閱讀(陶明/ 攝)

游客在位于海口市海口灣的云洞圖書館內閱讀( 蒲曉旭/攝)

“圖書館改造后,閱讀席位由原來不足200個,增加到現在的500個。很多年輕人周末會來這里充電學習。以前圖書館沒有少兒閱覽區,改造后我們利用臨街的1000平方米場地專門建造了一座少兒館,繪本、青少年、親子讀物一應俱全。還有一個變化是新增設的多功能報告廳,在這里,圖書館每個月都會舉辦講座、論壇,并邀請安康市的行企政事業單位免費使用舉辦讀書分享活動。”丁珂說。

安康圖書館老館的蛻變,是我國圖書館空間之變的一個縮影。

近年來,國內許多新建圖書館向著高顏值方向發展,這背后首先是一場設計理念的革新。

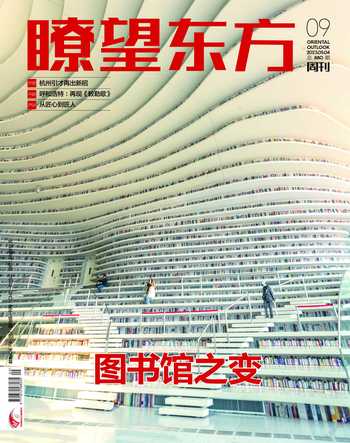

建成于2017年的天津濱海區圖書館,近年來成為了許多游客的打卡地。圖書館以白色為基調,圍繞中間巨大的球體在“四壁”展開一道道水波紋狀又具梯田層次感的書架。這個大球叫作“濱海之眼”,它面對著一面巨大的透明玻璃幕墻,仿佛一只眼睛在觀察外面的城市景象。圖書館也如同這只“眼睛”,鼓舞人們以書為窗,去認識世界和改造世界。

濱海區圖書館的另一設計概念“書山”,蘊含著東方美學中“登高望遠,逐理求索”的意境,同時表達了對信息時代圖書館模式的理解。位于中庭的“書山”不僅連接各個功能區塊,滿足了閱覽功能,同時創造了一個承載多種活動類型的公共空間。隨著閱覽媒介方式的變化,設計者認為要將圖書館各功能之間進行交融,而公共空間正是消融各功能分區的有效“溶劑”。

位于海口的云洞圖書館,則以許多大小各異的洞穴而聞名,這些洞穴或為藏書、閱覽空間,或是連接外部世界的窗戶,或是通向其他空間的通道。洞穴兼具原始感與未來感,意味著建筑對自然的親近乃至相融,同時作為一種符號,象征著時間的暫停、拉長,甚至抽空。整個建筑不規則的外形由混凝土一體澆筑而成,內部沒有傳統的墻和柱子。設計者打破了人們在傳統意義上對空間結構的認知,希望這些由空間扭曲產生的洞穴可以作為通道,把人們從城市吸引到海邊來。

成都天府人文藝術圖書館與它旁邊的成都當代藝術館,通過下沉庭院連為一體。兩館都以草坪覆蓋曲面的屋頂,遠看如同連綿起伏的山巒,其設計靈感來源于杜甫詩句“窗含西嶺千秋雪”,呼應了成都西面的群山,也是川西民居屋頂的創造性再現。

“空間與人的心理感知具有一定的連接性,一座建筑的外觀造型、色彩,內部環境的布置、動線設計等要素的不同,都會引發人們不同的心理感受。”

兩館西側為公路,東側為湖,群山般的屋頂將二者進行了分隔。市民可登上屋面欣賞勝景,體驗公共生活的另一維度。兩館的功能相互滲透融合,共享電影首映、學術報告、文化展覽等功能,塑造了打破傳統區隔的新型一體式文化空間。

近年來,“館店合作”模式創新在許多城市推廣開來,圖書館和書店充分發揮各自渠道、品牌、資源等方面的優勢,做活做響閱讀推廣,不斷提升全民閱讀的成效。在此模式下,一些城市書店變身為具有獨特空間的“館店合一”場館。

位于北京朝陽區一處文化園區里的熹閱堂,原為一個只剩鋼結構的破敗廠房,經過創意、設計、施工,蛻變成重煥光彩的文化空間。

熹閱堂內部面積近4000平方米,一條巨大的白色螺旋狀樓梯將各個區域相連接,這條白色之路寓意知識之路、智慧之路、希望之路,讀者沿著旋轉樓梯步入樓下,樓梯一步一亮。

空間布置上,負一層為圖書館,目前可借閱的圖書達1.4萬種,讀者通過“朝圖預借”小程序,便可辦理讀者證,實現圖書在線借閱。一層是現代風格書店,咖啡廳、文創周邊、圖書報刊、自習桌椅一應俱全。二層是面向公眾免費開放的藝術展陳和活動空間,運營方與藝術機構合作推出不同流派的藝術家作品,并不定期舉辦手作、插花、品茗等放松身心的藝術沙龍活動。優美的建筑風格和豐富的文化生態,讓這里成為朝陽區的一處網紅地標。

獨樹一幟的設計風格、向傳統文化或大自然的回歸以及開放交融的設計理念,是許多“最美圖書館”的共性所在,圖書館正以新的面貌,徐徐展開人與人、人與城市關系的新故事、新篇章。

新型圖書館對魅力空間的打造,滿足了人們對體驗的渴求。

北京大學信息管理系圖書館學教授王子舟告訴《瞭望東方周刊》,每個對準圖書館雅致環境的定格、記錄圖書館經歷的瞬間,都源自個體對獨立性、歸屬感需要的滿足。社交媒體的發展,加速了人與人之間文化體驗的互動,進一步讓兼具藝術氣息和社交屬性的圖書館進入大眾視野。“你拍得美,我也想去瞧瞧,這種社交需求的附加值讓網紅圖書館成為有口皆碑的體驗地。”

“空間與人的心理感知具有一定的連接性,一座建筑的外觀造型、色彩,內部環境的布置、動線設計等要素的不同,都會引發人們不同的心理感受。”南京林業大學社會學系講師楊昕雅告訴《瞭望東方周刊》。

“起初,人們只是去逛一逛,掠過書架、打卡拍照,坐下來點杯咖啡與朋友交談,也許有的人并沒有一下就愛上閱讀這件事。”楊昕雅說,“但‘去圖書館’這個行為本身就會種下一粒種子,讓人們得以感受這座圖書館的文化意境和氛圍,獲得閱讀過程的理想化滿足。特別是在人生的某個時刻,忽然想起自己曾經在某個網紅圖書館看到過一本書的封面,就會加深個體與書、與閱讀、與其他人的連接。這些都是很寶貴的文化體驗。”

“社會轉型的腳步越是飛快,越需要心靈的棲息地。圖書館就好比一站小橘燈,夜路黑的時候,也有一盞燈亮著,能夠撫慰人心。”王子舟說。

在北京、浙江等地,“15分鐘閱讀圈”的構建計劃,正在讓更多圖書館的布點進入人們的生活半徑,不同風格、不同主題的圖書館建設也從藍圖變成施工圖。對于一城一地而言,圖書館不失為展示城市文化的名片,圖書館的形態、風格、區位、定位,無不流露著這座城市的特色與性格。

“多元、開放、綠色、放松”,是李泳征對未來理想的圖書館的想象,“我希望未來的公共圖書館是一個以圖書閱覽為基礎,融合展覽、劇院、餐休等功能的綜合性公共文化空間,且能夠更加關注空間品質”。

“人們在何種形態或氛圍里,能夠更愜意地獲取新知,圖書館應當更多地考慮這個問題。”直向建筑創始人、阿那亞“孤獨圖書館”的建筑師董功告訴《瞭望東方周刊》,“如果圖書館僅僅作為一個承載知識的空間,未免有些可惜。未來,圖書館應該成為一個能讓更多陌生人相遇、共處的公共空間,只有挖掘出圖書館的社交價值,才會給讀者帶來數字技術無法取代的體驗。”

(實習生汪彥孜、吳麗雅參與采寫)